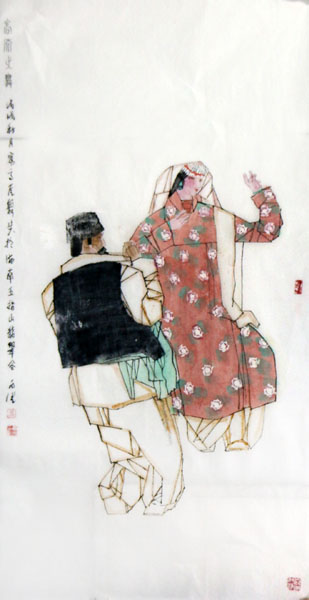

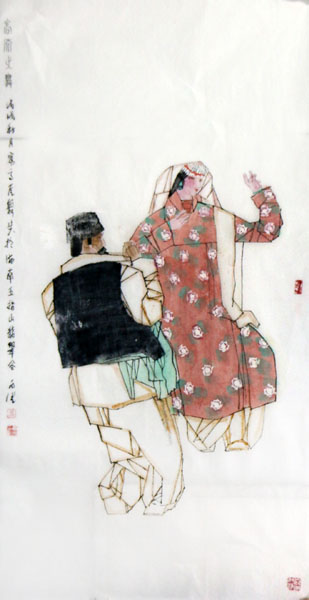

馬西光人物畫《南疆風情》

古人創(chuàng)造了“寫意”一詞,重在以寫去抒情達意,筆墨功夫當仁不讓成為給畫面營造氣韻的主要手段。有畫家說,寫者“瀉”也,我亦有同感。不懂此理的人,往往把功夫下在形式的創(chuàng)造上,而忽視了筆墨的錘煉,格調(diào)自然就降了一等。馬西光先生畫作筆法、以直線為主、折線為輔的大線條——開合性強,張馳有力,技法純熟,對筆墨的理解認識深刻,也非常注重線性的節(jié)奏感,這一點尤為重要。畫中人物那大寫意式的身段和舞姿,那耐人尋味而又難以辨清道明的色調(diào),還有那民族特有的鼓號樂器服裝頭飾,無不透露著幽幽的古道情懷。

馬西光人物畫《高原之舞》

馬西光先生的高原人物畫稱譽畫壇,屢屢獲獎,多被收藏。他筆下的少數(shù)民族人物以及牦牛、駱駝、驢、馬等動物形象,莫不具有獨特的個人風格和美學特質(zhì),顯示著作者的藝術(shù)靈性、創(chuàng)造才能和一個畫壇大家所具有的全面功底。蘭州成功美術(shù)館收藏的《南疆風情》《南疆之韻》里,成群結(jié)隊的毛驢和熙熙攘攘、邊走邊唱、載歌載舞的男人女人,把我們的目光引向那“遙遠的地方”,這就是藝術(shù)獨樹一幟的魅力所在。

馬西光人物畫《塔吉克舞》

兩幅四尺豎式《高原之舞》表達著中國畫的高度,很大程度上在于線條的表現(xiàn)高度,即強化線條的節(jié)奏,并不特別借助于別的筆法、墨法,以及色彩,僅看線條就夠了。倘依此說法,馬西光先生用線條、用節(jié)奏來表達和豐富自己的繪畫語言,形成自己一望而知的面目。其個性是在反復的藝術(shù)實踐以后,自然而然形成的。而在顏色的運用上也有其獨到之處,格調(diào)、意境充分表現(xiàn)了民族特色。作品清澈靈秀,用沒有背景點綴展示深遠,無媚俗躁動、急功近利和無病呻吟;追求一種自由、超俗與獨立的精神,在自然與人之間,做到了貫通天地,從而使靈魂得到喜樂與純化。

馬西光人物畫《南疆之韻》

四尺橫式《高原之舞》《塔吉克舞》更加突出人物本身的刻畫,從面部就開始強化渲染畫中人的內(nèi)心世界,線落在筆下的人物上,呈現(xiàn)出特有的歷史滄桑感,深厚、博大得像一本厚厚的傳記:以相對夸張的造型、稚氣的筆法和鮮明的色彩去描繪浪漫、快樂的生活情趣;是畫家發(fā)自肺腑真摯情感的流露,猶如一首首飽含天地之氣的歌謠在人們的耳畔回響。對人物形體的描繪也是作者的著力點。無論是鼓手,還是冬不拉演奏者,無論是動態(tài)的歡娛舞蹈者,還是邊舞邊歌的女人,都能巧妙地使形體和服飾成為創(chuàng)作的重要道具,并以此反襯被描繪對象的內(nèi)心世界和生活狀態(tài)。人物有的身形如山,有的衣似老樹,不同的人物采用了不同的線,使其極具個性特征,似乎讓讀者看到了作者的豐富感情及生活深度,以及對生活歷經(jīng)千帆后,歷練出屬于自己不與人同的藝術(shù)氣質(zhì)和別有意味的表現(xiàn)形式。

馬西光人物畫《高原之舞》

西部是一個永恒的題材,西部人物更是一個掘之不盡的寶藏。這里是浩瀚廣漠中堅韌生命的象征,是馬西光先生情感的筆墨符號和精神源泉。不論是干裂秋風的漠風,還是昂揚堅韌的牦牛,都成為他創(chuàng)作的不竭之源。如《敖牛》是在研究傳統(tǒng)水墨,深入生活,體味生活內(nèi)涵,挖掘創(chuàng)作素材方面,以當代人的認識高度去塑造的典型形象,加上造型及對筆墨熟練的駕御,渲染出生動高邁的正大氣象,其正能量在當下畫壇有相當?shù)囊I(lǐng)作用和影響力。(成功美術(shù)館書畫藝術(shù)評論員 金石開)

藝術(shù)家簡介:

馬西光 1932年生,山西臨猗人。又名光夫、扎西,號雪牦,齋號牦齋。1948年參加革命,先后就學于西北軍政大學藝術(shù)學院、西安美術(shù)學院國畫系。1958年到青海,從事美術(shù)編輯、組織、創(chuàng)作。中國美術(shù)家協(xié)會會員;曾任中國美協(xié)青海分會副主席、玄圃畫院副院長。

作品《瀚海曉月》獲建國30周年美展獎,《琴聲悠悠》獲首屆藝術(shù)大賽金獎,《新姐妹》等多幅作品為中國美術(shù)館等單位收藏。1999年入圍美協(xié)、中央電視臺舉辦的《國畫五十家》,2001年《月韻》入選百年中國畫展。曾先后在日本、新加坡、馬來西亞等國和臺灣、香港、廣州、深圳等地舉辦個人畫展,專著有《寫意人物畫瑣談》《馬西光作品集》《馬西光畫集》《寫意人物畫譜》,大學國畫教材《水墨寫意人物畫技法》等。