作者手記:劉文西先生是甘肅成功書畫藝術研究院、成功美術館的高級顧問;因此,我與先生有過一面之緣,也寫過先生作品的淺析;今日在先生追悼會召開之際;翻揀出2015年寫過的一篇舊文,曾得到他過目且予以指導……舊文再發,謹以

緬懷。

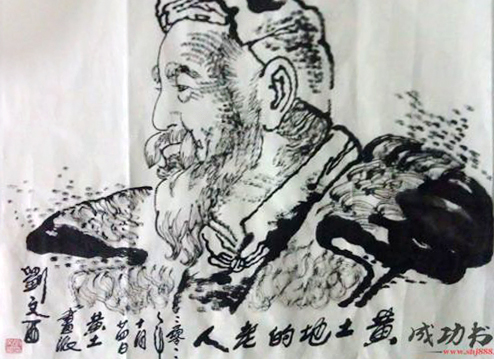

成功美術館館藏劉文西先生作品

2012年的9月29日,黃土畫派迄今為止最為盛大的展覽“人民•人民——黃土畫派畫家作品展”在陜西美術博物館開幕。本次展覽由中國文學藝術界聯合會、中國美術家協會、陜西省委宣傳部、陜西省文化廳、陜西省文學藝術界聯合會、西安美術學院、陜西省美術家協會、黃土畫派藝術研究院聯合主辦,共展出劉文西、劉大為、楊曉陽、張江舟、王勝利、王有政、崔振寬、郭北平、賀榮敏、郭全忠、戴希斌、陳光健、郭線廬、趙振川等90余位黃土畫派名家近年來精品力作300余幅,是黃土畫派自2004年成立以來最全面、最重要的一次集中呈現。劉文西教授從1983年開始創作的百米巨幅長卷,現已完成9組長78米、高2.1米,畫中人物達185位的《黃土地的主人》也在展覽中首次展出。接踵而至的畫面展示著一種文化自覺意識和守護傳統本土價值的堅持不言而喻,以一種美學品質的真實存在,謳歌生我養我的皇天后土,譜寫出斯土斯人的一曲壯麗華章。整體反映了黃土畫派的藝術特征和精神面貌。

波瀾壯闊、風云變幻的時代一定會淬煉出杰出的藝術家,生活在這個時代的藝術家,必定在痛苦和快樂中行進著,用自己三省吾身的赤誠構建著一艘藝術慈航,這艘慈航高揚君子之帆,潛移默化地引領著人們駛向心靈的彼岸。首任院長的叱咤風云和長安畫派的聲譽鵲起,奠定了西安美術學院在新中國不同凡響的藝術地位。劉文西先生在這座西部的藝術殿堂里度過了自己生命的黃金歲月,積淀著爆發的力量。從浙江到古都長安一甲子,期間白云蒼狗,感慨系之;歲月崢嶸,回味無窮。

劉文西先生作品《陜北姑娘》

長安畫派“一手伸向傳統,一手伸向生活”的鮮活藝術主張,是將真切生動的大時代融入到底蘊豐厚的國畫里,其實是一場畫界革命的發軔。因為舊時代作為雅玩的棋琴書畫,顯然無法適應當時人民當家作主后的意識形態大環境,蘇聯巡回畫派素描班的開設,因其理論和觀念的超前性,并未從根本上改變國人固有的審美理念,藝術領域的推廣和宣傳,亟需調整到普通老百姓認知的層面。反映勞動人民日常生活,書寫新中國建設者風采,造像可歌可泣的英雄事跡,成為文藝領域熱火朝天的主旋律。于是,長安畫派應運而生,名震四方。劉文西先生身處長安畫派生發的中心,與“長安六家”朝夕相處,教學相長,受益匪淺;藝術觀自然而然受其影響。在上世紀末,當世界濃縮為一個地球村的時候,劉文西為了藝術的“承上啟下,所立卓爾 ”,亮出了“黃土畫派”的獵獵旌旗,并親手舉著這面大旗,以開拓者的大無畏精神,堅定地引領著這支隊伍,行走在溝溝峁峁,崛起于中國畫壇。以“熟悉人、嚴造型、講筆墨、求創新”為學術宗旨,一批“大氣渾樸,既雄且秀”讓人難以忘懷的大作佳構層出不窮,楊曉陽、崔振寬、郭全忠、王有政、戴希斌、陳光健、賀榮敏、劉永杰、趙振川等頻頻獲得全國大展獎項,這些作品融思想性、藝術性、觀賞性于一體,形象美、筆墨美、形式美兼具,極大的豐富了中國當代人物畫、山水畫的表現題材和境界,黃河一樣的泱泱大氣,高原一般的偉岸耿直,造就了這些作品的高度。這群“植根黃土畫人民,表現時代出精品”的畫家,成為當代中國畫領域內一匹公認的黑馬。

共和國的人物畫壇,雖是人才輩出,而劉文西先生以其藝術精神和爐火純青的技法修養,力透紙背、入木三分的作品造就了其傲視同儕、鮮有比肩的藝術地位。我認為,年齡變化對書畫藝術家而言是重要的,它以不斷的實踐表明,在藝術觀念和認識上,更加靠近藝術本質與規律,正是在“返回藝術自身” 的道路上,重新認識了書畫是什么?這使得書畫家得以在一定的高度上,去把握藝術與自然、與人、與世界的關系。藝術的高度一定是站在實踐的厚度上,實踐的厚度總需要經年累月的時間來積淀。這就是所謂:“貫古通今,同步歲月。”劉文西先生從藝近70年,年高德勛,依然以老驥伏櫪志在千里的滿腔熱血,引領著中國人物畫的發展方向,他的每一次力作亮相,都有著風向標的指針意義。一般而言,當代畫派的開拓者皆是學貫古今中西之成,不囿樊籠迭出新意,更需要高屋建瓴通源達變、獨樹一幟自成法理為前提;將藝術的某種情境發揮到極致。他們無限制范圍,和東西碰撞,跟南北對抗,并創造性地既定了一整套的藝術秩序。劉文西歷70年修煉熔鑄,受益于浙派和海派的筆墨蒙養與啟迪、堅實的造型基礎來源于蘇聯美術的學習和巡回畫派的影響、敦煌藝術大膽潑辣的色彩和永樂宮壁畫出神入化的線條“融”于一爐,遂形成中國畫壇上“黃土畫派”陽剛豪放、雄渾大氣、勃勃向上的理想現實主義藝術風格。共和國陜北農民形象的空白,由此得到完美的填補;其意義不亞于徐蔣;因為劉文西形象質樸、豪情滿懷的《祖孫四代》足以比肩《愚公移山》與《流民圖》。

劉文西先生以領袖畫聲名遠播,而他的水墨人物力作《黃土地的老人》,讓我們再次體悟到“形神兼備,百妙俱臻”的藝術圣境;把陜北山村老農面朝黃土背朝天,“秋田耕耘足,豐年雨露頻。(唐·元稹《代曲江老人百韻》)”歷經滄桑依然堅忍不拔的美妙瞬間著手成春。作為國畫來說,線條是造型基礎,如同生命線,是國畫自立于世界藝術之林極其重要的要素,它是那么深廣,挖不完的學問,游弋于“線”的世界,讓人有種只可意會,難以言傳的氣曠神怡,忘乎所以。越是忘我,越是能提煉出精彩畫面中充滿意韻味的“線”。“線”是書畫藝術的骨骼。線條看似簡單,實質最富有變化和靈性,耐人尋味,也最難。寫出富有剛性、彈性和韌性的線條并賦予每根線條精神內涵不是一蹴而就的事,非但需要靈性、悟性,也需要厚積薄發的積累,更需要對表現對象的滿腔熱情。與眾不同的線條是國畫大家與普通畫家最本真的區別。國畫強調突出線條筆觸,要見筆,筆筆分明,筆中有象,充分顯示線條的無窮魅力,這是國畫技法的實質。劉文西先生此作運線遒勁,有北碑風采;致力于寫,多化古為新;線條的節奏、韻律、力度剛柔相濟,簡約而不簡單,把我們拉到黃土高原那溝壑縱橫、渾厚蒼茫的皇天后土和遠古的人文傳說中。一個辛勤勞作幾近一生、側面剪影猶如雕塑,皺紋胡須藏著故事的老農躍然紙上;筆法不拘物形,靈活多變,飄逸瀟灑,老到貫氣;皴擦時筆筆貫氣,剛中涵柔;頭像造型結構精準,形態灑脫,羊肚毛巾的些許水墨點綴,外衣肩上的濃墨渲染,讓畫面神態安恬、清靜自然,水墨濃而不烈,淡而不疏,搭配和諧統一。作品純素而簡遠,平淡而天真,折射出傳統文化的精髓和傳統哲學思想的熠熠光彩。

縱觀當今中國畫壇,不少名家高手往往為格套所縛,或取材于古人,或取意于古人,或拜倒在西方傳統的腳下,或因襲現代流派的手法,不是重復前人,就是重復他人。劉文西先生卻不是這樣,他也曾“一手伸向傳統,一手伸向生活”,一個甲子藝術生涯的金戈鐵馬,數十載的變幻風云,在滋養著、冶煉著他,但他沒有因此而罷休,他則為自己所創立的“黃土畫派”制定了一個更高的藝術目標,這就是還必須“一手伸向世界”。他要用有限的生命去實踐他藝術的更大超越,因為越是民族的越是世界的。生活在哪里,對于藝術家來說很重要。劉文西先生熟悉黃土地、熱愛生活在這里的人民,以詩情畫意、獨特技法和動態構圖,表現這個地域的人民生活,是黃土地上的藝術使者。《黃土地的老人》是他“道繃于中,藝襮于外”自覺文化意識的自然流露,是他守護傳統本土價值藝術觀的不由自主,是把生命與文化的最大真實,用藝術家的心靈來表現給大眾的直觀體現,其藝術創作的心性化自我風格是自身血液里流淌的文化本真的生動映像。不言而喻,這正是經典熠熠生輝的內涵價值!

20多年來,劉文西先生堅持不斷地深入生活,不斷的艱辛創作,先后近百次到陜北采風,速寫多達二萬余張。他以陜北為生活基地,創作了大量反映陜北人民生活的作品,尤其是革命領袖為題材的作品,普遍受到贊譽,產生了極為廣泛的社會影響。以劉文西為代表的西部藝術家群體,組成實力強大的“黃土畫派”,在本世紀中國的美術史上,劉文西和他的“黃土畫派”是有一定歷史位置的,他的畫風影響著西北地區人物畫創作,同時也對中國人物畫創作產生著舉足輕重的影響,他筆下的人物畫成為中國畫壇一絕。正如藝術大師吳作人在八十二歲高齡時為劉文西題詞:“半生青山,半生黃土,藝為人民,傳神阿睹。”(文\甘肅成功書畫藝術研究院、成功美術館 書畫評論員 金石開)