中國人民大學藝術學院副院長劉明才

人存身于世間,所為事事物物,無非達意而已。意究竟是什么呢?如果從意乃心之音的角度思考,解讀意,必然聯系“志”,因為“志”乃心之所之。依聞一多先生對“志”的考釋,“志字從‘ ’,卜辭‘

’,卜辭‘ ’作‘

’作‘ ’,從止下一,象人足停止在地上,所以‘

’,從止下一,象人足停止在地上,所以‘ ’本訓停止。......志從‘

’本訓停止。......志從‘ ’,從心,本義是停止在心上。”由此,志可解為某種東西含蓄于心上之意,而這種埋藏于心中之志就引深出人的理想抱負,展現出人的胸懷格局。那么,中國傳統文化人究竟是怎樣完成其“志”的呢?“子曰:志于道,據于德,依于仁,游于藝。”可見,志之方向在“道”,道又是什么?老子認為道不可言說,強名之曰“道”,但我們若從兩個關于道的古文篆字來考察,或許也可看出些古人造字的深意,其一(

’,從心,本義是停止在心上。”由此,志可解為某種東西含蓄于心上之意,而這種埋藏于心中之志就引深出人的理想抱負,展現出人的胸懷格局。那么,中國傳統文化人究竟是怎樣完成其“志”的呢?“子曰:志于道,據于德,依于仁,游于藝。”可見,志之方向在“道”,道又是什么?老子認為道不可言說,強名之曰“道”,但我們若從兩個關于道的古文篆字來考察,或許也可看出些古人造字的深意,其一( )指道是人行走在路中,適逢十字路口,暗含著合于道要依賴人的判斷選擇。其二(

)指道是人行走在路中,適逢十字路口,暗含著合于道要依賴人的判斷選擇。其二( )指人行走于路上,路下加一止字形,暗示人之求道時行時止,要知何時止步。古人造字蘊含了怎樣的意圖?我們繼續分析。既然志之方向在“道”,那人們又將如何達道呢?《中庸》首章開篇即說“天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。”每個人皆有自我心性,無論是基于我們原本的物質構造,還是帶給我們如此構造的一切先天與后天時運,都由不得我們選擇。此即為天命,你的心性早已確定。而依循自我心性的本來狀貌行事我們便能合于大道。就是說不違逆本性,人才可能接近“道”。然而依循自我心性是否就可以隨心所欲了呢?儒家經典《大學》中指明:“大學之道,在明明德,在親民,在止于至善。知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。物有本末,事有終始。知所先后,則近道矣。” 原來近道關鍵在知止。率性并不是隨心所欲,率性而又知止,映現出古人于此的辯證思考。

)指人行走于路上,路下加一止字形,暗示人之求道時行時止,要知何時止步。古人造字蘊含了怎樣的意圖?我們繼續分析。既然志之方向在“道”,那人們又將如何達道呢?《中庸》首章開篇即說“天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。”每個人皆有自我心性,無論是基于我們原本的物質構造,還是帶給我們如此構造的一切先天與后天時運,都由不得我們選擇。此即為天命,你的心性早已確定。而依循自我心性的本來狀貌行事我們便能合于大道。就是說不違逆本性,人才可能接近“道”。然而依循自我心性是否就可以隨心所欲了呢?儒家經典《大學》中指明:“大學之道,在明明德,在親民,在止于至善。知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。物有本末,事有終始。知所先后,則近道矣。” 原來近道關鍵在知止。率性并不是隨心所欲,率性而又知止,映現出古人于此的辯證思考。

知止又當止于何處?止于至善。何為至善?據王陽明“四句教”來分析,“無善無惡心之體”,心之本體乃人心原初形態,老子講“復歸于嬰兒”,正是指人心當回復到嬰兒般純凈空明的狀態,可見至善是心靈最初無所謂善惡的潔凈樣貌。而“知善知惡是良知”,則是心靈自然本有之善根秉性。“為善去惡是格物”,聯系儒家“八目說”,“格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下”,格物在致知,致什么知?以德性之知而非見聞之知的角度,即是致良知,為善去惡的過程即是回復人心自然本性的過程。如何復現良知,則在“意誠”,因為“有善有惡意之動”,起意動念即有善、惡之分,所以每個人都該善護心念,而趨向良知則在坦誠,著意在誠,無論是由內而外,還是由外而內,人心自然坦蕩光明,無有羈絆。《中庸》指出:“自誠明,謂之性;自明誠,謂之教。誠則明矣,明則誠矣。”程頤說“自其外者學之,而得于內者,謂之明。自其內者得之,而兼于外者,謂之誠。誠與明一也。”由外而內認識事物認識自身即為明,由內而外澄凈我心乃以此心接物即是誠。人能坦誠懇切心靈自然寬博光明,心靈光明純凈其人自然能真誠待物,心念隨之而“正”矣。心念正,此身修,內部世界的事即算完成,而關于外部世界的事——家齊、國治、天下平——也才有實現的可能。由此可知,人生一世可簡要總結為兩個問題一個方向。一則是心靈的問題,一則是現實的問題,把握好內外在世界的平衡,最終成其達意之方向。達什么意?“志道”之意。《道德經》總括:“道生一,一生二,二生三,三生萬物。”道與一近,一可代道而言,因而古人講“大道歸一”“天人合一”。從書畫藝術實踐的角度思考,天即指自然,人即指具體實踐者的心靈,天人合一即是主體心靈與自然萬象的交匯融合,是主體心靈從自身心性特點出發,將其與自然景物本就蘊含的某種可能性相契合,從而完成自我心性之意的跡象化實現。天人合一達成的正是具體情境下實踐者之“意”。

那么,性又是什么?《壇經》中說“心是地,性是王。王居心地上,性在王在,性去王無。性在身心在,性去身心壞,”性乃此心之性,它是基于個體生命物質構造本來具有的某種獨特屬性,把握了性,作為物質實體的心才煥發出生機,離開了性,物質實體不過是行尸走肉的軀殼,此心便不成其為此心。“自性迷即是眾生,自性覺即是佛”雖是釋氏論修佛之旨,但若要從現實人生談起,則唯有覺悟自性,合于道才可能成立。再來看“自然逼真”,我們常以之形容那些精湛于再現眼中所見的作品,其實,“真”之本意直指沒有偽飾的天然本性,若自然與本心相接近,“自然逼真”豈不就是“天人合一”的又一解?它逼近的是內在之心,而不是什么外在之貌。真的東西樸素沒有修飾,所以莊子以為“樸素而天下莫能與之爭美”,實在是講,當人著意于世間任何事物,反復雕琢美飾后終究要回歸那樸素的現實,因為真、自然才是世界的本來樣貌。可見天人合一是人與自然的順隨合一,合于事物本來該有的發展狀態,從而合于大“道”。

“意”之方向在志“道”,“意”之生成卻在其“心”,“心意”之傾向趨勢則根源其“性”。《尚書·大禹謨》中記有堯傳舜,舜傳禹,禪讓帝位時授受的心法:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中”,《大乘起信論》則有“一心開二門”之說,分心為“真如心”“生滅心”。細細辨析,其實,“人心”可解作“生滅心”,現實人心有生有滅,這是生命的基本限定,誰也無法回避。然而這顆渾然具體的血肉之心,在現實境況中生發出的種種“意”念卻并非總是善念,“人心”雜于現實欲念,“人心”便呈現出四伏危機。“道心”亦同“真如心”,“道心”乃合于道的良知心,道本幽微玄妙,心亦幽微玄妙。“真如心”即佛心,它是超越時空的永恒之心,何來生滅?按王陽明解析,如同剝去米粒之麩皮,還原米粒本來之晶瑩剔透,為求此道心,人須精益求精,惟精是手段是工夫,惟一是目的是本體,惟一者即合于道也。《易經·系辭上》記有:“圣人以此洗心,退藏於密”,洗什么心?洗的是現實人心,洗去人心所雜污垢,還原心靈本來之純凈光明,洗的過程正如求精米去麩皮的過程。禪宗雖有南北頓、漸修為方式之分,但其目標并非有二,只不過修行的方式由于踐行者資質稟賦之高下而取徑相異罷了。釋寒山有詩云:“我心如明月,碧潭呈皎潔,無物堪倫比,叫我如何說?”心終當如明月之皎潔,此心才可能超越現實物境的種種羈絆,往古來今與永駐時空中的古圣先賢之精神相遇,從而成就那永在而玄微的“道心”與“真如心”。

子曰:“克己復禮為仁。一日克己復禮,天下歸仁焉。為仁由己,而由人乎哉?”人若能克制自我欲念,依禮而行,自然能兼顧他人,即為仁。仁作為儒家思想之核心理念,所議不可避免地涉及人與人的關系,依仁據德便成為君子立身的基本品質。“德”在甲骨文中寫為( ),如同“道”字古文,左邊“彳”形,以示人行于路,右邊眼睛的簡化符號,上有一條垂直線,以寓目光之凝視,“德”便是直視行進的方向,會其意,亦是合于本性為“德”; “德”字金文(

),如同“道”字古文,左邊“彳”形,以示人行于路,右邊眼睛的簡化符號,上有一條垂直線,以寓目光之凝視,“德”便是直視行進的方向,會其意,亦是合于本性為“德”; “德”字金文( )在“目”下加“心”,其意更加明確,遵循本心即為“德”;小篆德字(

)在“目”下加“心”,其意更加明確,遵循本心即為“德”;小篆德字( )進一步衍化為行走的直心者,乃知直心為德。聯系開篇對道的解析,德即是對道的順性彰顯,是依循自我心性坦誠說話行事,是不拐彎抹角、不虛掩矯飾的真品性。正所謂“誠于中,形于外”,以仁德為根,禮即為其外化之行跡。“仁遠乎哉?我欲仁,斯仁至矣”可見仁德本就在人心,當我們想要以仁德行事,它便隨心而顯,我們只不過將其從心中召喚出來罷了。那么,“洗心”“惟精惟一”不就是為了良知仁德的復現?

)進一步衍化為行走的直心者,乃知直心為德。聯系開篇對道的解析,德即是對道的順性彰顯,是依循自我心性坦誠說話行事,是不拐彎抹角、不虛掩矯飾的真品性。正所謂“誠于中,形于外”,以仁德為根,禮即為其外化之行跡。“仁遠乎哉?我欲仁,斯仁至矣”可見仁德本就在人心,當我們想要以仁德行事,它便隨心而顯,我們只不過將其從心中召喚出來罷了。那么,“洗心”“惟精惟一”不就是為了良知仁德的復現?

正因為人性是深遠的存在,經受了現實浸染的人心,善與惡混雜其間,人心的微妙潛含眾多難以確知的可能性,從這幽微深邃的內在世界里終將調動出什么?這將取決于此心之性,亦將取決于此心之所遇。所謂“人心之危”,恰是人心叵測、人心險惡在現實境遇中可能誘發出的趨向。而“執中”之言行選擇以不偏不倚,合于中正之道,當然亦能獲得最多數人的認可,使所為之事順利有成。《中庸》極言致中之道:“喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。”情感與精神含蓄于心,未表露出來即為“中”,表露出來合于法度、常理即為“和”,“中”為本,“和”為用,所以王陽明認為:“中和二字,皆道之體用。”“道無不中,一于道心而不息,”“一于道心,則存之無不中,而發之無不和”。不偏不倚的自然“中”道是世間萬事萬物生息流轉的潛在規律,“中和”的境界是天地各得其位,萬物各盡其養的最佳狀態。致“中”就要避免“過猶不及”,因為“過”與“不及”都超出“中”外。王陽明說“良知即是未發之中,即是廓然大公、寂然不動之本體,人人之所同具者也。”未發之“中”就是沒有偏倚、寂然安靜的狀態,是人所共有之良知、是無善無惡的心體、是心之虛靈明覺。所謂“執其兩端而用其中”,就是對“中”的適度狀態的把握,但對于兩端可能出現的偏激情狀卻又能執之而了然于胸。當內在之“中”外化于我們處事之選時,立足所取之“中”道,由于繼續的深入行進,我們亦將面臨新的致“中”選擇。因為不偏不倚的中庸之道在遭遇主客觀環境的不斷變化時,它不可能始終坦直不變,所以致“中”之選是前人在歷史發展進程中,所逐漸把握到的一種樸素的行事及思維方式。“允執厥中”讓我們前行在精神與實踐的原野上得以穩步推進。率性是依循本心本性而動,克己復禮以歸于仁德與執中之選則是人為了合理地展現本性,所覺悟出的以“知止”之自我規約,來實現中正之道。

由此反觀現實世界,我們每個人都不免有一顆現實心,因為物質身軀的限定決定了人所存在的現實方式。人耳所聽只能在20hz至20000hz之間的音頻內,人眼所見只能是380nm至780nm之間電磁波的可見光,那我們置身的這個世界還能以“眼見為實”作評判標準嗎?人的眼、耳、鼻、舌、身、意被無盡的未知所包圍,生命就在這具體的限 定里,誰也無法令精神真正脫離身軀而獨存,基于這樣的認識,我們只能以現實心應對這個平鋪的客觀世界。但是,我們同時又應該保有一顆超越之心,脫去宗教諸種名狀之定義,客觀實踐者以心靈做出主動選擇,將超越心如同“道心”“真如心”般貫通古今,“智慧觀照,內外明徹”,以明心見性的悠游自在含化時空,體驗心體光明“全體瑩徹,略無纖塵染著”的覺悟境界。如此一來,“現實心”和“超越心”便重構出我們存身的這個現實世界的“一心開二門”。在理想的現實心中我們當率性而知止,克己而歸仁,讓身軀涵養于現實處境的同時,又以“超越心”的靈明覺悟實現個體精神的自由飛翔、塑造內在世界的充盈豐沛,也使轉瞬即逝的個體生命化身與那無限的永恒之域。試問,就人類已知的一切而言,還有什么比心念之“想”來的更快、走的更遠?內在超越所喚醒的并不能被認知完全“苑囿”。

因此,一切人事都不過是形式,是途徑,達意才是目的。而達意的終極是合于“道”,是心靈的空明澄澈。難怪王陽明臨終有言“我心光明,夫復何求?”轉而來討論文藝,技巧永遠都不應該成為目標和方向,文藝家不過是借助詩文書畫諸種形式語言達其心中意象,最終以此方式提升乃至完善自我心靈的境界與層次。藝術的問題,歸根到底是心靈的問題。技巧盡管十分重要,拙于技巧不可能順暢達意,但是若一味究心于此則必然流于炫技而不自知。難怪古人將書畫定為小技,經前文由意至道的分析,我們知道這樣的界定應該不是刻意貶低,想來世間各行各業都可以成為人實現自我的方式,對于生命的終極目標而言,什么不是小技呢?從藝者借書畫詩文之形式以求達意通道當然不能例外。

心靈的即時波瀾引發“意”之波瀾,“意”的變動源于心靈的變動,“意”的生成起于心靈感物而發,終于心靈愿景的明晰,而容身于“言”之陳述與“象”之營構。“意”作為總綱,對它的表達是“言”與“象”所追尋的目標,它超越于“言”“象”而又依存于“言”“象”,在對創作者主體情思的表現中居于核心地位。心以意顯,意以象明,象以言著,故觀心以意,察意以象,辨象以言。言為心聲,言難盡意,故盡意以象,言為基,象為輔,其目的還是達“意”。拋開“言、意”的文辭思辨,從文藝創作者實踐表達中對語言與形象所適用功能的角度分析,《易傳》中所謂“言不盡意,立象以盡意”,正是因為以“言”達意的有限,故而借形象進一步完善對“意”的詮釋。書畫之“意”外顯以形,詩文之“意”內構以言,形象與語言的合并將使我們實現更加深入“達意”的目的。人心每時每刻因緣生變、靈動不居,決定了其“意”隨之不斷的流動生發,從而延伸出“言”“象”對“意”的無盡含化與表現。

王義之論書以為“書之氣,必達乎道,同混元之理。”“頃得書,意轉深,點畫之間皆有意,自有言所不盡。”“夫紙者陣也,筆者刀稍也,墨者鑒甲也,水礬者城池也,心意者將軍也。......夫欲書者,先研墨,凝神靜思,預想字形大小、仰、平直、振動,令筋脈相連,意在筆前,然后作字。”書要達道,賴書之意,書意之成賴點畫結構、賴筆墨呈現,而書寫的一切形式表達又取決于心意的引領,心意既明,書乃后成。在具體操作實踐中,意的呈現雖因形式手段的不同而各有隱含其間之相異傾向,但意的最終指向卻不言自明。當有經驗的賞鑒者從遠處整體觀察,自能清晰把握創作者之意在具體情境下因緣際會的前后變化。具體情境與不同表現形式交互生發,“意”具體而微妙,心所感發之“意”流布于人所參與的事事物物中,因其具體,每個時段自有差異,因其微妙,可意會者自有難以言傳之處,但通觀全局,不同時段之“意”終會連貫構筑出該作者明晰的整體意圖,反映其心志的總趨向。劉勰說:“辭為肌膚,志實骨髓。”雖在論文,但賞鑒者透過語言形式的解讀,由表及里窺見創作者心志的思路,卻暗示出一切世相背后皆源逐意的根據。

書畫最終表達的其實是心之所見,而非目之所睹。是心在引導眼睛去看。心性的獨一決定了作品面貌呈現的獨一,心態的從容決定了形式語言的從容。“意”從生成的那一刻起,就離不開“性”的引領,它不是單純的心之所動,而與引起這一心動的內外因相關。內者在性,外者在事,所以“意”雖來自心靈,卻是心與事事物物的合一,是此心之性與事事物物所適合面的主動交融。“看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山還是山,看水還是水”映射的其實是心靈逐漸成長的過程,是心性借“意”得以逐漸自然呈現、率性而圓滿的過程。雖然童心純凈無暇、天真無飾,是從藝者所向往的心靈自由狀態,但是,心靈畢竟會隨著人的成長而受見聞影響,人不可能真的始終保持一顆不變的童心。可貴的是“既雕既琢,復歸于樸 ”,反復的雕琢是心靈在世間必經的游歷,歸于樸素之心即回復人所本有的天真之心。當此之際,此心仍是此心,此心又不是此心,仍為此心之形構,但此心之容量與境域卻已遠不是其原初狀態了。見聞知識的介入,使初始心傾向于不自主與不成熟,導致從藝者往往依賴外在之形象與已有之形式為判斷標準,以外在規范為規范,看見什么就是什么,標準在外。而伴隨著讀書、行路、廣見、擴知,其內在世界逐漸豐盈成熟,主體心靈強烈的自覺意識必然要求其表達形式隨心所欲,激越而偏執的心靈表現在形式語言上就可能過于生硬而不盡自然,此時,強烈的自我彰顯意識將裁判的權利收歸己心,客觀自然的形貌就不是評判的惟一準則了。及至老境,久經世事磨礪的心靈終將超越內外在的一切糾結煎熬,復歸平淡,心對自然的關照亦處于圓融平和之中,超越的心靈秉性而動,率性而知止將帶來藝術表達的真正灑脫從容。所以,外部世界(藝術面貌)的變化,源于內部世界的變化,改變外部,其要在改變內部。

《文心雕龍》神思篇有言:“登山則情滿于山,觀海則意溢于海,我才之多少,將與風云并驅矣。”這是對詩心多么富于深情的向往,我們要以怎樣的心眼才能幻化出如此動情的意象世界?為詩造境,每精心選字擇音;為書成意,每心念柔毫寸進。眼前恍如畫境映現,心潮隨之波瀾萬千,音韻平仄律動,點畫起落承接,或平靜抒懷,或靈機躍現,筆墨蘊帶豐神,文辭隱秀并生,形意交匯所坦陳的正是此刻之“詩心”,愿今生窮意盡心感懷天地之壯美、體味人間之至情,以合我性。

2018年12月6日

劉明才,筆名:石方、質生

1972年生于四川蓬溪。1993年畢業于陜西師范大學藝術教育系,獲文學學士學位,2004年畢業于中央美術學院油畫系第一工作室,獲文學碩士學位。2019年畢業于中央美術學院研究生院,獲藝術學博士學位。現為中國人民大學藝術學院副院長,繪畫系副教授,碩士生導師,中國美術家協會會員。

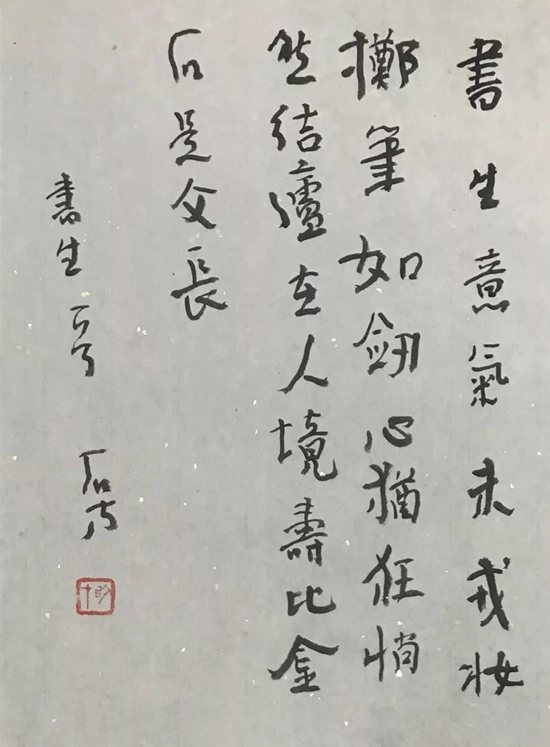

《書生》

書生意氣未戎妝,

擲筆如劍心猶狂。

悄然結廬在人境,

壽比金石是文長。

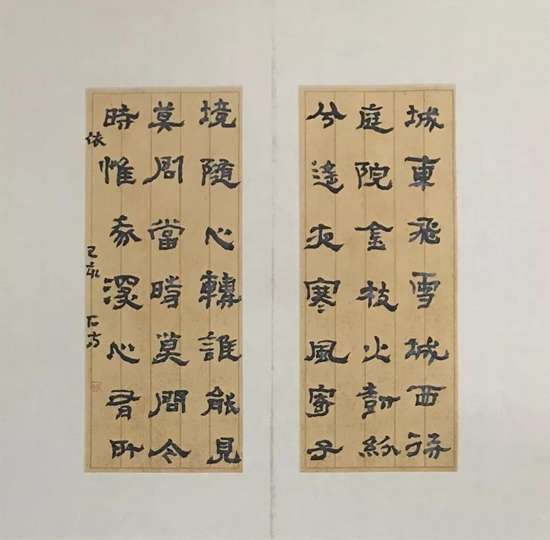

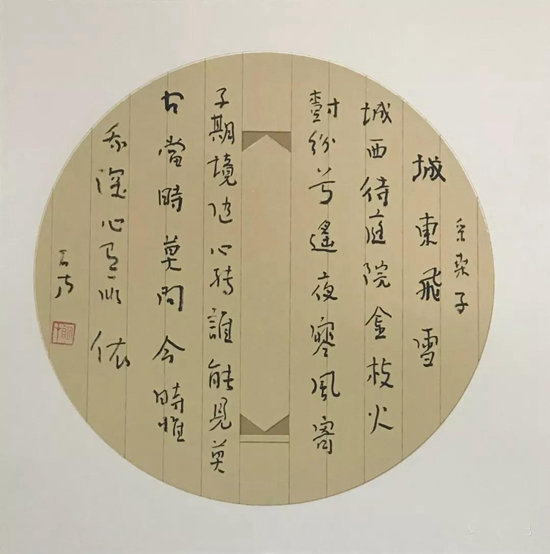

《采桑子》

城東飛雪城西待,

庭院金枝,

火樹紛兮,

遙夜寒風寄子期。

境隨心轉誰能見?

莫問當時,

莫問今時,

惟我深心有所依。

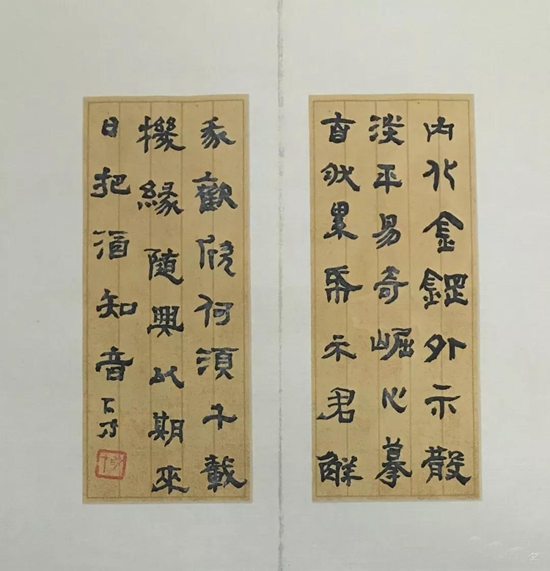

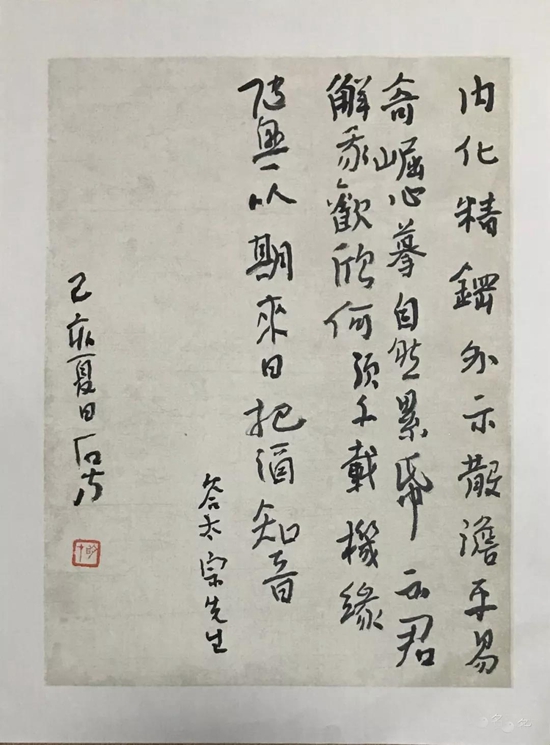

《答太宗先生之一》

內化精鋼,

外示散淡。

平易奇崛,

心摹自然。

累紙示君,

解我歡欣。

何須千載,

機緣隨興。

以期來日,

把酒知音。

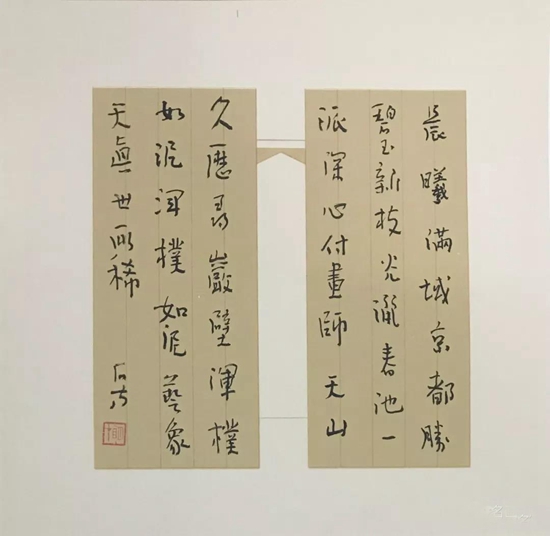

《釆桑子·觀倪培堅畫展》

晨曦滿域京都勝,

碧玉新枝,

光灑春池,

一派深心付畫師。

天山久歷尋巖壁,

渾樸如泥,

渾樸如泥,

藝象天真世所稀。

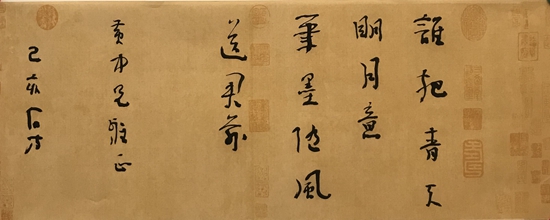

誰把青天明月意

筆墨隨風送君前

《采桑子》

文中賢者誰曾見?

身在書齋,

神縱靈臺,

誰把一心兩處開?

笑說存我常非我,

語象難白,

此志何來?

一片深心與字埋。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com

隴ICP備17005074號隴網文(2016)6819-012號

2018 www.notedseed.com All Rights Reserved.