成功書畫家網重慶5月31日電 (記者 馮宜玉 金石開) 仲夏的山城重慶綠樹成蔭,藝展頻頻。南平國際會展中心彩旗飛揚,人來人往。由甘肅成功書畫藝術研究院、蘭州成功美術館籌辦的“成功美術館2019·名家書畫全國巡展”重慶夏季展覽,今日在這里拉開大幕與廣大重慶書畫愛好者見面了。此展共推出60余位全國名家書畫200余幅,物美價優,異彩紛呈回饋廣大山城藏友。

展覽會場外景

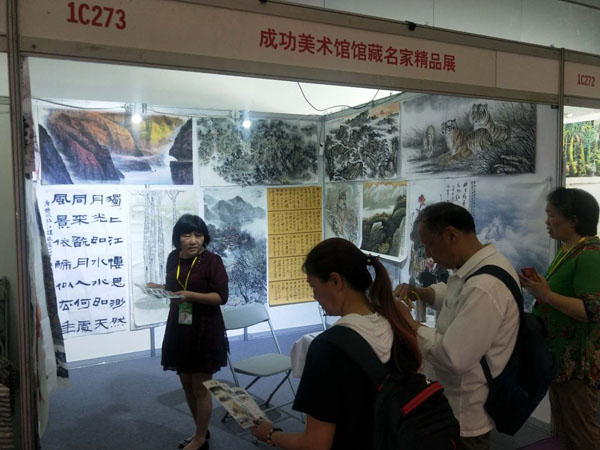

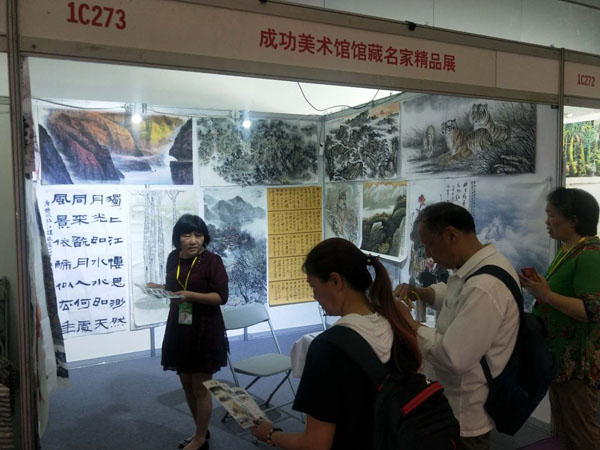

一大早,記者隨著觀展人流走進成功美術館展廳,看到現場負責人正在為觀展的藏友介紹展出作品。一幅幅皴擦點染的翰墨山水,造型雅致的丹青人物,水墨恣意的國畫花鳥,墨彩俊逸的書法佳作吸引了大批現場藏友的眼球。楊必位、劉彩軍、顏景龍、高雪濤、李奉海、理習忠、胡九軍、王永剛、馮崠智、劉建敏、李澤霖、路民、劉萬秋、姜榮慧、王子榮、呂應鑫、趙秀勛、丁波、王成碩、付書中 、孫學東、向中林、樊繼良、何雨春、胡韻、王鵬偉、趙巨耀、毛志成、宣兵、高明、張鳳倉、孫鴻駿、陳永樂 、凌行志、張羽 、張哲珠、毛偉、徐子清、魏海濤(排名按藝術家確認參展先后為序)等一大批全國知名書畫家的展出藝術佳作成為觀展群眾,交流探討、爭相詢價的焦點。現場觀眾如癡如醉的觀眾臉上都洋溢著熱烈的笑容,以及被這些藝術品陶醉了的表情,也反映了重慶市民日益增長的文化書畫藝術需求,更反映了近年來我國文化藝術取得的非凡成就。

參觀者欣賞繪畫

翰墨揮灑時代風采,藝展彰顯文化魅力。成功美術館此次巡展現場負責人金先生介紹說:“這次重慶巡展,是成功美術館2019年在山城舉辦的第二場書畫藝術交流展現活動,旨在弘揚優秀傳統文化,促進蘭渝兩地的書畫藝術交流發展。力求通過這種更加親民、更加接地氣的書畫展銷形式,讓高端的書畫藝術藏品走進百姓生活,讓高雅的傳統藝術豐富人民的文化生活,讓我們的中華書畫國粹發揚光大、服務大眾。”

參觀者欣賞繪畫

參觀者欣賞繪畫

丹青書畫藏盛世,百姓廳堂蘊華章。家住“三峽古玩城”附近的石先生正在成功美術館展廳內挑選他心儀的書畫作品,他告訴記者:“非常喜歡書畫,中國的水墨藝術不僅是高雅的藝術品,也是裝點我們的日常家居,提升藝術品位的不二選擇,成功美術館在這一方面為我們提供了極大的方便。此次聽聞成功美術館又要在這里展出,就一大早趕來了。這是專業的書畫藝術機構,推出的作品質量很高,同時價格也是我們能接受的。”“成功美術館館藏豐富、品類齊全,收藏、展覽都很有系統性。上一次的名家精品展錯過了機會,這一次一定要淘到我喜歡的作品。”正站在楊必位先生畫作前愛不釋手的劉女士興奮不已的說道。

參觀者欣賞繪畫

參觀者欣賞繪畫

翰墨華章進山城,丹青秀色映巴渝。當地一家藝廊經理洪先生觀展時表示,成功美術館此次的展出作品,種類全面且亮點鮮明而與眾不同。具體說,題材豐富、彰顯時代;真草隸篆形式多樣,氣韻生動;寫意工筆各具特色、異彩紛呈。由一管而窺全貌,可見其在書畫收藏展覽上的專業性和深厚的實力。同時這些作品既包含傳統韻味,也緊扣時代脈搏,洋溢著昂揚向上的時代氣息,他還那展出作品給現場藏友們舉例分析:“成功美術館名家精品展展出的作品都是有一定藝術水準的佳作,您看這套馬西園先生焦墨山水四條屏,線寫扎實靈動,干而不失其潤,簡而不失其神,充滿藝術韻律的抽象線條奏出一曲水墨山水的交響音樂。還有楊必位先生的這幅《自在山水賞清秋》,墨彩斑斕山水如許。蒼郁的秋色山林中,牛羊覓食、山房高居,清溪山澗泮自有一種怡然自得山水之樂。”“這都是數十年的藝術功力積淀,才能有這樣讓人嘆服的高超技藝和精美的佳作。有這樣高水準的藝術藏品,這家美術館的館藏實力可見一斑。”現場藏友在交流探討中,頻頻點頭、紛紛贊嘆。

參觀者認真翻閱報紙

參觀者認真翻閱報紙

記者了解到,蘭州成功美術館是西北地區乃至國內都極具影響力的大型專業美術館,專注于當代高端書畫藝術的宣傳、收藏與交流。近年來通過“成功書畫家網”“畫廊一號網”“成功美術館微信公眾平臺”《西部成功書畫家》《當代書畫家》等宣傳媒介,已向社會推介著名書畫藝術家數千名,書畫藝術佳作10余萬幅,同時舉辦大量的書畫藝術采風寫生、筆會展覽活動。尤其是在傳統書畫藝術弘揚、宣傳所形成的合力,對當代書畫藝術的發展做出了很多卓有成效的工作,并與國內一大批知名書畫藝術家、畫廊、美術館真誠協作,深度融合中,為千余名著名書畫藝術家隴上采風、創作、交流創造了條件。

參觀者欣賞繪畫

參觀者欣賞繪畫

記者在聯線成功美術館書畫事業部負責人時還了解到,“2019年開年以來,成功美術館已舉辦十余場‘名家書畫巡展’,從齊魯海濱到天府巴渝,從隴原大地到東北平原,都留下了成功美術館名家書畫巡展的足跡,為展覽地的書畫愛好者們帶去了一場場高規格的藝術盛會,得到了展地書畫愛好者們的熱烈追捧,同時也在展覽地引起了極大的反響。”他還表示,應全國各地廣大書畫藏友的強烈呼聲,2019年甘肅成功書畫藝術研究院、成功美術館計劃更多內容精彩、形式多樣的書畫藝術活動,讓更高質量和水平的全國書畫巡展與我們不斷增長的文化藝術生活需求相接軌,讓書畫藝術之美走近千家萬戶,讓優秀傳統文化傳承發展、服務大眾。