2017-04-12

陸儼少創作時

陸儼少創作時陸儼少,字宛若,上海嘉定人。擅長中國畫。1926年肄業於無錫美術專門學校,次年從馮超然習中國畫。抗日戰爭時期曾在重慶、成都工作。多次舉辦個人展覽會。解放后曾畫過連環畫,1956年后為上海畫院畫師,1980年為浙江美術學院教授,浙江畫院院長。第六屆全國人大代表。代表作品《朱砂沖哨口》獲建國30周年美展三等獎,代表作品有《層巒暖翠》、《峽江險水圖長卷》、《雁蕩云瀑圖》等。多閃在國內外舉辦個人畫展。出版有《陸儼少畫輯》、《陸儼少畫集》等畫冊,著有《山水畫爭議》、《山水畫六論初探》等。

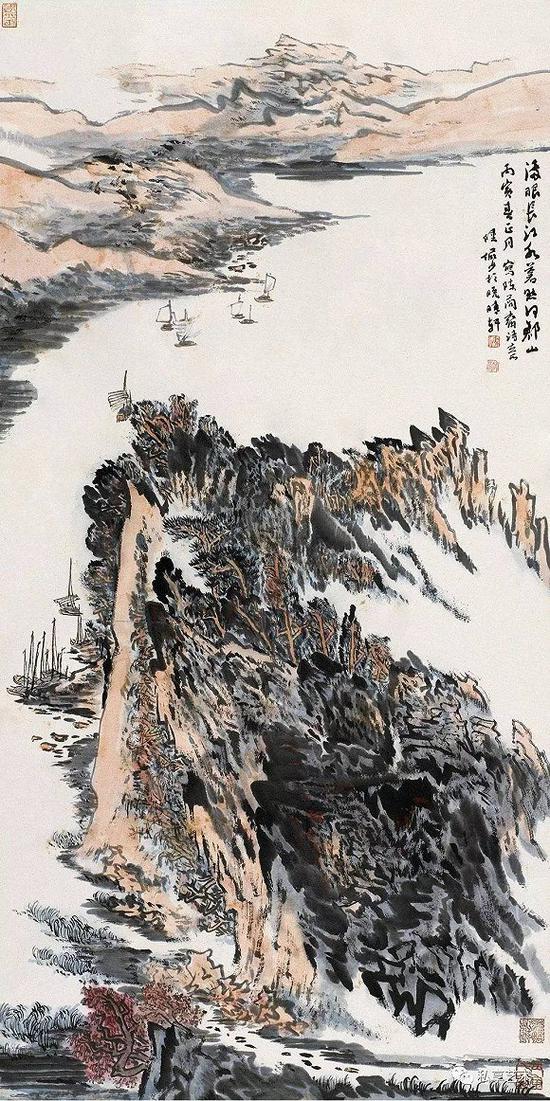

春江不老中堂

春江不老中堂攀登峰巒,沒有筆直的捷徑,卻滿是彎路、岐途。少走彎路,免入岐途,便是捷徑。當然,這捷徑與取巧的人素來是隔膜無緣的,它只存在于誠實者的腳下。探索當代重要山水畫家陸儼少數十年卓有大成的藝術道路,其成功的訣竅也正是“誠實”兩字。

東蒙隱居圖

東蒙隱居圖天才不可仗恃,以一股傻勁循序漸進,這是陸儼少誠實求藝的特點之一。少年時代的陸儼少就如“新劍發硎,光采奕奕”。他學習書畫也兼攻詩文。一個偶然的機會,前清翰林、學者王同愈見到他被老師批改過的詩作,竟驚嘆不已,并斷然判定:原作比批改過的高明。又慨嘆地說:他倘早生50年,定能獵取“功名”。天才的光芒得到應有的頌揚,而天才自身卻經受著考驗。須知:天才如果不能在自謙中發展成長,就會在自傲中衰敗消亡。性格深沉內向的陸儼少卻能正確對待頌揚,他將橫溢的才氣一無損耗地化作深造的力量。

獨酌天地間

獨酌天地間在20世紀初葉,對于既無家學淵源,又乏師友熏陶的陸儼少來說,學畫的條件是十分艱難的,如資料奇缺,印刷畫片模糊含混,難以看出原作的精神;藝術性較高的名畫真跡,即使承收藏家慷慨出示,畢竟煙云過眼,難以細細捉摸其中機關。以此而論,在“吃”傳統營養方面,他是可憐的“餓漢”。然而,事物無不利弊相參,“餓漢”而善于細嚼勤消化,其汲取到的藝術營養倒遠較貪多嚼不爛的“飽漢”更實在、更充分。資料不足,他不氣餒,不自棄,而是誠實地實踐古人“得片紙只字,可卓然成家”的箴言。

古竹洞

古竹洞即使借得一件畫作的復制品,他都如獲至寶,悉心臨摹;筆墨含混,他就精心地揣摩其章法構圖;偶見原作,如遇良師,他就傾注心力,在畫幅前順著筆墨的縱橫交織,默默地站上幾個小時,如癡似呆地目臨心記,探幽索微,將往日所得與呈現目前的筆墨技法作交融的理解,將自己把握的歷代名家、名作進行異同、高下的具體比較,舉一反三,融會貫通,直到心胸充實才跚跚離去。多少個歲月,他對傳統佳作一筆不茍、一遍又一遍地臨摹,務求形神兼得,化為己有。就在這看似無聊枯燥而又歡悅有得的勤奮攻習下,他獲得了足以將兩宋、元、明許多名畫家精思絕藝活現于紙帛之上的非凡本領。

黃牛峽靜

黃牛峽靜20世紀30年代的上海灘,四方好手,紛至沓來,顯露著各自的身手。才華出眾,畫藝超群的陸儼少,厭惡社會的爾虞我詐和畫壇的宗派對峙。他不愿與世浮沉,而是以誠實之心,作出了常人難有的抉擇,“寧為時所棄,不為名所囚”。為了排除干擾,專心致志探索繪畫的更高境界,他毅然別離了故鄉上海,全家遷居到浙江武康靜寂的上柏山里,筑室疏泉,開始了種竹植樹、讀書作畫的淡泊生活。在這里,沒有無謂的爭斗和市儈式的應酬,一天就是實足的一天,可以用心地學習。他專一地讀書,用心地作畫,勤奮地寫字,對宋元明清畫派的融貫變化,形成了高標絕欲、清婉雅逸的古典主義畫風,贏得了前輩大師們的贊賞,也獲得了社會的首肯。陸儼少中年時期的畫風,雖然為后來的陸儼少所突破,然而它在畫界中至今還擁有眾多的迷戀者。

江水蒼茫

江水蒼茫成就不可陶醉。撇下名譽的包袱,堅韌地向高峰邁步,這是陸儼少誠實求藝的又一特點。他中年別具一格的畫風,被譽為:“風格自主,蓋數百年來得未曾有。”名由藝出亦以藝貴,陸儼少的名字有著日益加碼的分量。可是,成就并沒有使他陶醉,更沒有使他滯步。誠實的藝心,使他清醒地認識到:在攀向峰巒的道路上,俯首向下看,自己似乎是站在最高處,而仰首向上看,自己正是站在一無積累的起步點。

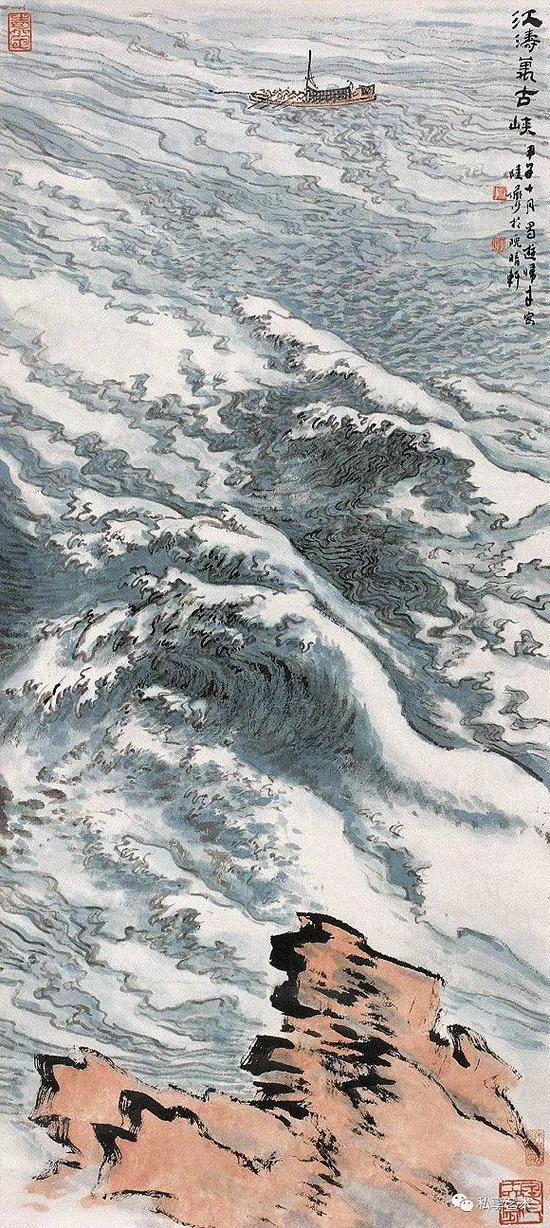

江濤萬古峽

江濤萬古峽前路正遙,務必奮進!他還嚴肅地意識到:雖然自己傳統根柢深厚,非宋非元,熔冶諸家,自成一派,無可厚非。但這風貌氣質,畢竟是師法古人,因之新風貌里透露較多的是傳統的古典式的氣氛,不免有“似曾相識”之感。真正的既屬于個人又屬于時代的新畫風,不能是對古人的“寄生”,而應是對古人的“獨立”。

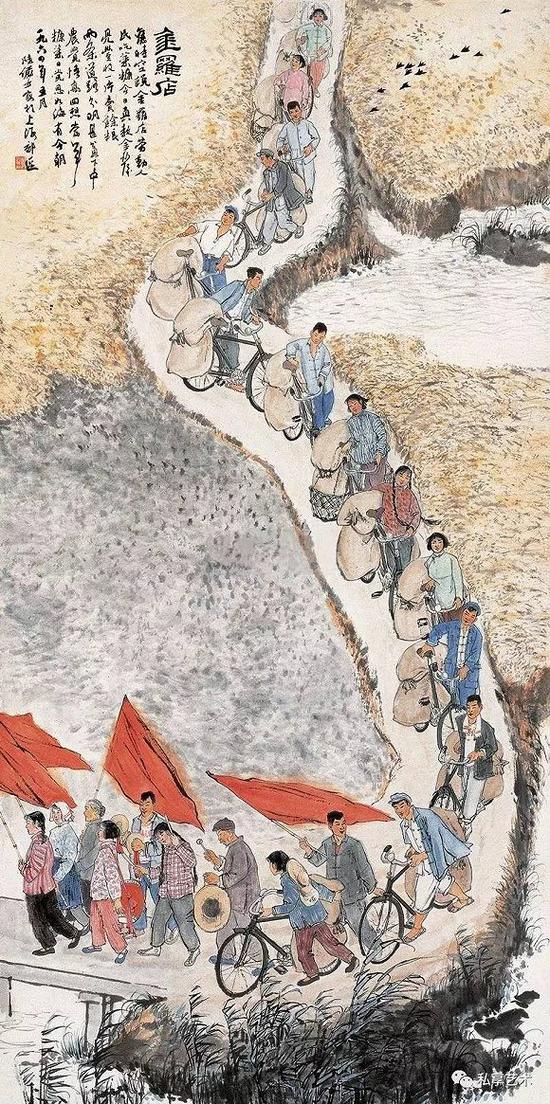

金羅店 1964

金羅店 1964傳統要繼承,但不能古人化,傳統要發展,更要化古人。盡管在陸儼少的周圍有著眾多迷戀他古典風貌的師長、畫友、讀者,他們規勸、告誡、牽制他,企求他維持這古典式的風貌,筑成了一種無形而堅固的層層障礙。但誠實之人必備倔強之心,他毫不眷戀故我,決然毅然開始了新的攀登。為了開創新風,他象學童一般地接觸新事物,研習新技法。西洋畫的透視,水彩畫的色彩,攝影中的光感,版畫中的黑白,以至于山水畫之外的人物、走獸、花卉……他都加以研求借鑒,以期在國畫里注入新的血液。

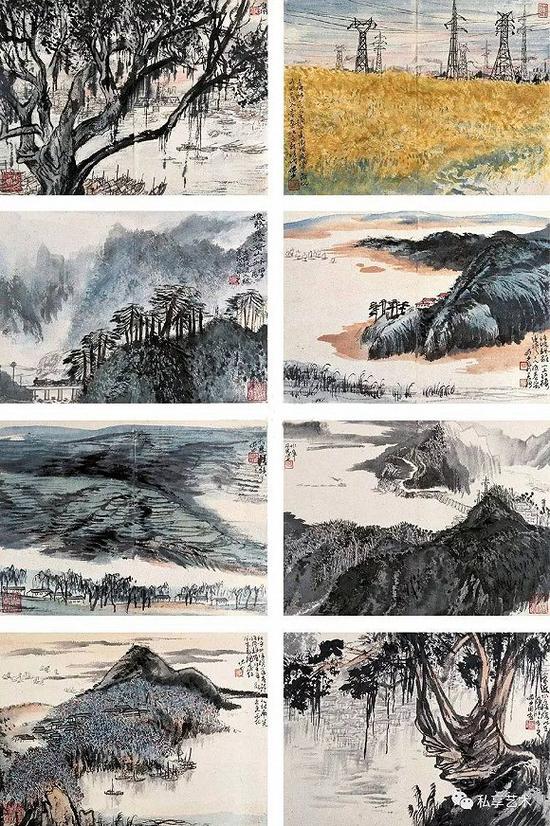

就新冊 冊頁

就新冊 冊頁他也更懂得,古人中創新有成的山水畫大家,無一不從取之不盡、用之不竭的大自然寶庫中獲得新鮮的藝術形象、奇特的藝術筆墨。轉益多師,不僅要師法傳統藝術、師法姐妹藝術,更要師法大自然。他充分利用解放后畫家深入生活的大好機緣,注視、開挖著古人未見,或見而未用的奇妙造化,借以塑造新畫派的血、肉、靈魂。的確,這談何容易?!它需要天才的開挖,敏銳的目光,奇妙的聯想,外加枯燥乏味的發掘錘煉,九朽難罷的嘗試。

滿峽開帆圖

滿峽開帆圖這艱辛繁苦的漫長過程,正是陸儼少全部歡愉和寄托所在。他始終像金礦勘探者一般,注視著他以往一千次目染耳濡而總是視而不見、充耳不聞、平白“溜去”的事物和靈感;捕捉著他以往一千次都認為平淡無奇,而終究從中發現平而不淡,蘊涵著新奇因素的又一次。

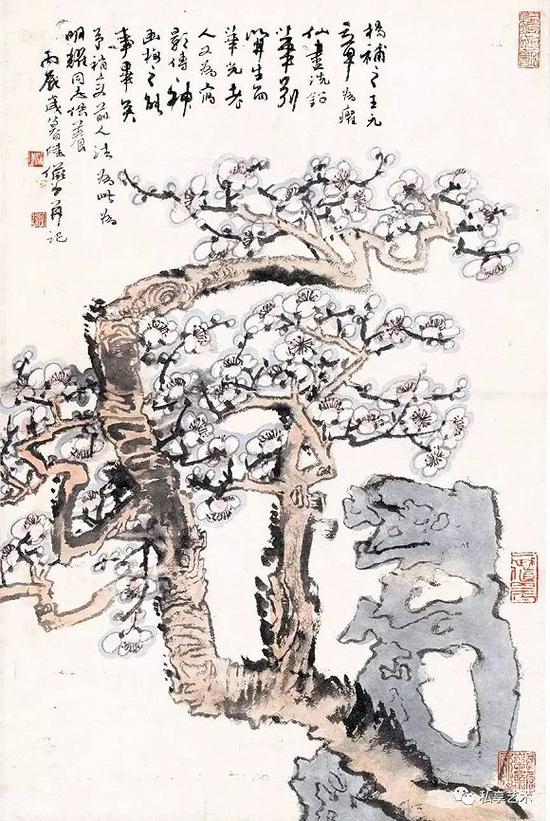

梅石圖

梅石圖他深入山區,從皖南山巔上偶然出現的輪廓光,新安江連日陰雨中的云騰霧飛,創造了駘蕩靈變的“留白”和沉郁雄勃的“墨塊”技法;他由井岡山只見樹木、不見山石的高山大嶺蔥郁景色里,創造了以畫叢樹密林覆蓋岡嶺而見洼隆起伏的技法;他靜臥于山嶺之間,細觀日光背景襯托下的白楊樹梢尖枝葉疏密圓渾,將之概括改造入畫;雷雨剛來,幾顆雨點打在水泥地上,凌空而下,遒渾飽滿,遠勝于古人的“苔點”,他也把它改造入畫;他從井岡山翠竹的生長姿態里,創造了畫竹叢的新技法;他從對黃山云海的觀察中,創造了線條鉤云對比潑墨寫山的新技法……鍥而不舍、兢兢業業的探索,使他不囿于一招一式的小成,而獲得了自成體系的大成。他終于以奇峭磅礴的構圖,恣肆跌宕的筆墨,雄勃酣暢的意境,創造了全新的一代畫風。

秋山行旅

秋山行旅值得指出的是,他的畫風和書藝是互輔互利的。從他“三分寫字,三分畫畫,四分讀書”的箴言,足見他對書藝的注重。50歲前是他的博取期,習帖摹碑,多方汲取古賢墨妙。后又鐘情于柯九思、楊凝式,復參以他一貫的毛穎鋒、腰兼用的非凡筆性,從而形成了自由、矯健、刻厲的極獨特而個性化的線條和書風。

山水 1990作

山水 1990作記得1979年我陪他去欣賞一件唐寅的山水畫,先生如讀一篇經典文章般地捧讀良久。在歸途上,他極認真地對我說:“這張畫,其他的我都夠得到,就是船上畫桅桿的那一筆,我還達不到。”如此地重視筆性的神奇和線條的特質,使他高妙的畫風愈益得以升華。

山水 書法 一堂

山水 書法 一堂在患難中不頹廢,以一往無前的意志堅持向高峰沖刺,這是陸儼少誠實求藝的又一特點。社會大家庭的悲歡苦樂將分配給每一個成員,畫家也概莫能外。作為一個誠實的畫家,陸儼少歷來拒悲歡而不顧,置生死于度外,以事業為生命,牢記自己是一個“殉道者”。自從他立志求藝始,事業心就象呼吸一樣從來沒有間斷過。

詩意山水圖

詩意山水圖1946年,他竟搭乘原始的木筏,由重慶順流而下宜昌,歷時一個多月,兩岸奇峰夾峙,惡灘棋布,暗礁橫生,水急浪旋,險情疊起。水路上不乏筏碎人亡的災難,行人為一波一瀾所震懾而鎖眉悸心,他卻以為“性命可輕,美景難得”,心癡神醉地飽覽這奇詭萬態、不可復得的山光水色。陸儼少身處危境而宛入仙境,他一無患難中人常有的悲愴沮喪的低調心神,而以藝術家樂于求奇索異的坦蕩心神感受這三峽驚險。

四山云起圖

四山云起圖因此,他得天獨厚地獲得了前賢及今人缺少的藝術素材,難怪他所寫三峽險水,思如泉注,筆欲鯨吞,“龍騰慮踞勢非一,交戟橫戈氣雄逸”,以壯烈驚愕的氣勢打動讀者,使讀者仿佛置身于云起浪激的險景與美景之中。啟功先生在讀到他的《煙江疊嶂》圖卷之后,曾題詩一首,既贊頌了作者的高妙畫筆,也道出了讀者的感受:“蜀江水碧蜀山青,誰識行人險備經。昨日抱圖歸伏枕,居然徹夜聽濤聲。”

太白詩意山水圖

太白詩意山水圖在“文革”中,他遇到了一生中最巨大、深重、長久的災難。賢妻好友無不為這位“老牌運動員”時時擔心,天天捏汗,他卻對辱罵批斗全然不顧,一心沉浸在神圣不可侵犯的繪畫宮殿里。以往的成就沒能讓他止步不前,當前災難也無法阻止他向前的決心。“運動”奪走了筆、墨、紙、硯,他依然刻苦地研求畫理。他相信黨,也相信自身的清白無辜,愈益珍惜和把握著差可自主的藝術生命,決心完成衰年變法的宏愿。沒收了畫筆,他就悄悄地揀來別人寫“大批判”扔掉的破筆,以清水代墨,以桌面代紙,在他那滿是裂痕和坑洼的破舊桌面上畫下了一張又一張別人不見蹤跡,也難以抓住“把柄”,而于己十分有補益的“畫幅”。他把抄寫“交待”、“批判”大字報也當作練習書法的好機緣。甚至在批斗之時,他也能運用“人在曹營心在漢”的分神術,以手指權當毛筆,在腿面上悄然比劃,尋求對景物描寫的新手法。每天,他除了例行完成“認罪”、“交待”的政治節目,他心目中想到的又全是“化古開今,推陳出新”的神圣追求。這可謂是胸有寄托,百愁俱滅。

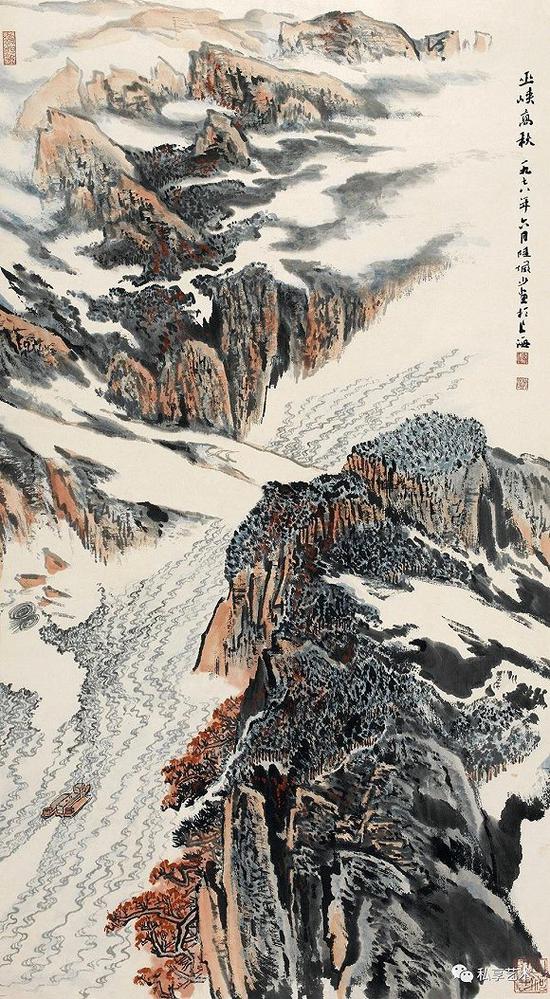

巫峽高秋

巫峽高秋經歷過“文革”的浩劫,一些藝術家在災難壓頂中含冤離開了畫壇,甚至背別了人世;又一些藝術家耗盡心力,無可奈何地滑向藝術的下坡;另一些藝術家則臨難勵志,承接難友的遺愿,去攀登藝術最高的峰巔。陸儼少正是這樣一個百折不撓的藝術家!近乎一輩子的磨難都未能把他嚇退壓垮,苦難對他始終是一種磨練,是一股最具價值的動力。“文革”10年,惡風腥雨,然而禍伏福倚,為他完成畫風的創格自立,從精神境界、藝術思想、筆墨技法諸方面作了最堅實、最充分的錘煉和準備。使他獲得巨大而令人仰慕的成功,成為20世紀山水畫家中的巨匠之一。

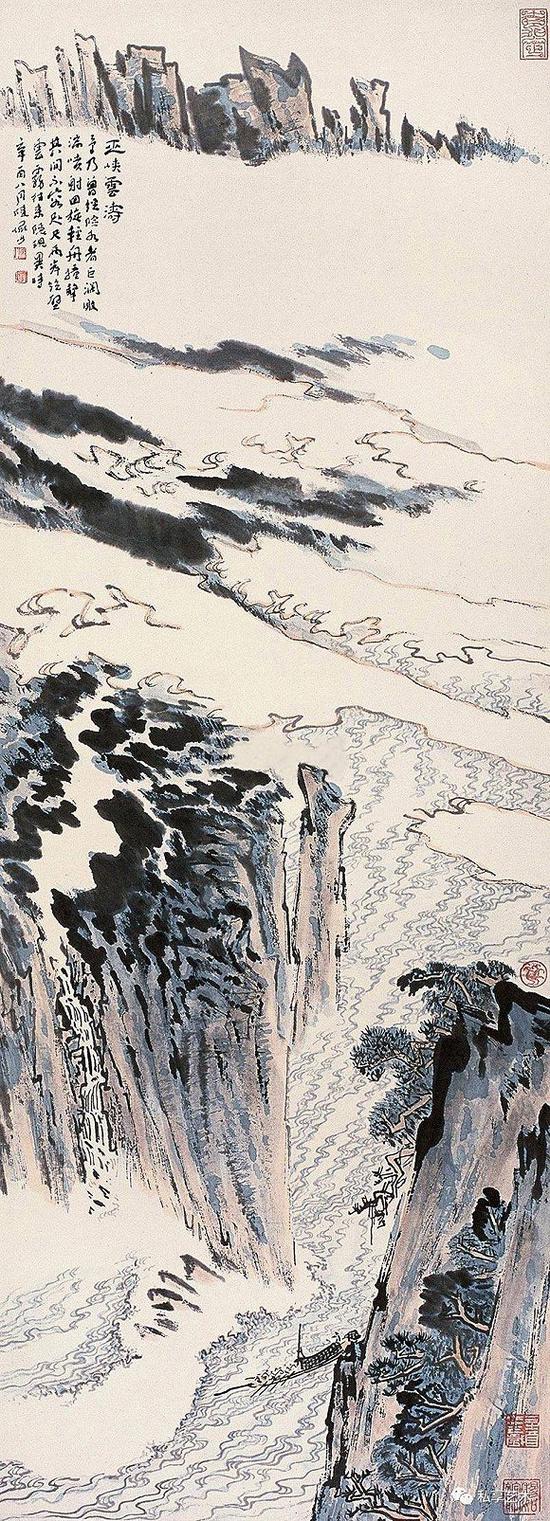

巫峽云濤

巫峽云濤山有峰巔,攻藝之路則永無止境。《淮南子》有語:“行百里者半九十。”對于清醒而有戰略胸襟的藝術家來說,即使抵達“百里”之程,也決非是止境,他將隨即踏上 “行千里者半九百”的新路。

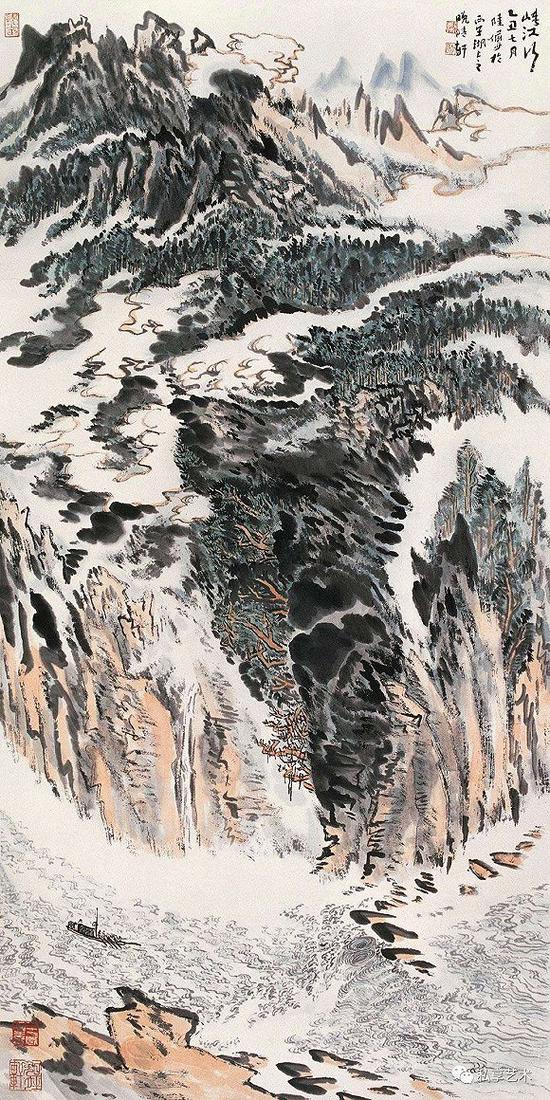

峽江行

峽江行晚年的陸儼少在那得來似乎太晚而益覺可珍的晚晴軒里,安閑自適,周圍充滿著來自海內外的恭維、崇敬,但這并沒有使他滋生藝事上的半點懈怠和滿足。他比以往任何時候都更注意對自身作深刻的反省,決意再作一次否定之否定的變革。改弦易轍,更新畫風,談何容易?她迷人而又惱人,她令人神往而又難于親近。惟有以真誠之心,真正地感動了她,她才有可能降附于你,所謂“千呼萬喚始出來”,但古來就不乏“千呼萬喚不出來”的嚴酷結局。

峽江險水圖

峽江險水圖 云巖飛瀑 1980作

云巖飛瀑 1980作陸儼少為了這艱辛而神往的目標,他盡力擺脫嫻熟的筆墨技法,擺脫國畫圈子里常有的喜舊厭新的偏見,擺脫名位這類累贅和負擔,力圖揉進豐厚的生活底子和感受,揉進消化并提煉為自我的主觀意念,揉進時代的信息和苦盡甘來的一腔激情。在上世紀80年代末期,筆者有幸讀到過他大量的跟過去似乎判若兩人的畫作,其中有不少未成功的失敗之作,但也不乏透露出成功曙光的新佳構。

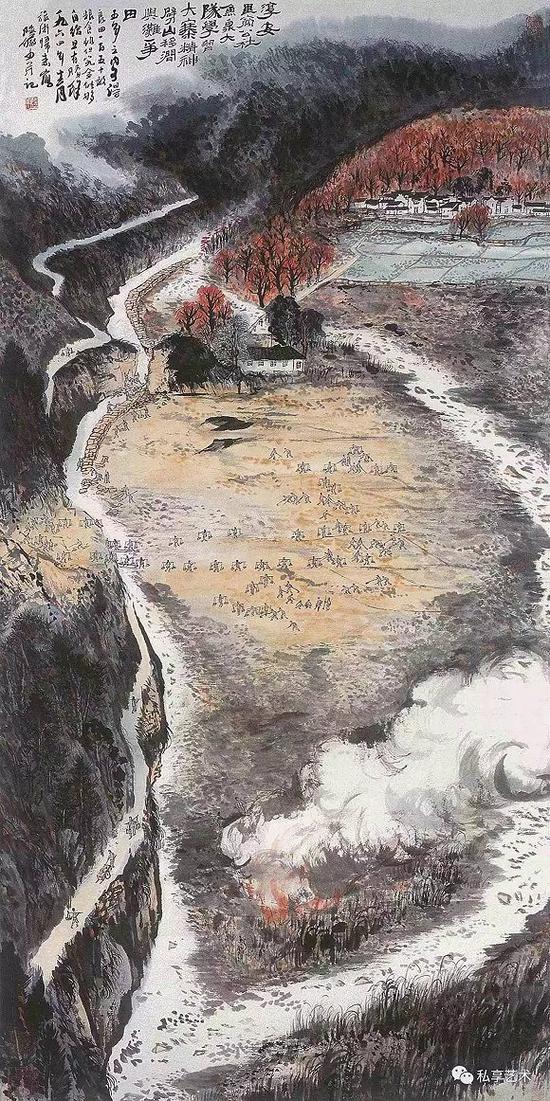

學習大寨精神

學習大寨精神陸儼少先生是一位執著而內向,訥于言語而喜于創新的藝術家,他義無反顧的變革精神和嶄新的習作向人們傳遞著這樣的一種信念:往昔的奮斗,僅代表往昔;到手的成果,僅意味著曾經有過的豐收。滿足和迷戀往昔之新,丟失的將是整個今天和明天。藝術家不能,也不應該在一生中僅僅一次出新(盡管有一次也是夠幸運和了不起的),而務必持續更新。須知,曾經有過出新風貌的藝術家,到手的新風如果不在進取中常變常新,新而又新,勢必在自我乃至于追隨者保守的懷抱中變成無意義的復制,就會自然地抹去“新”的光澤,由抱殘守缺變為古板的陳腔濫調。

雁蕩飛瀑圖

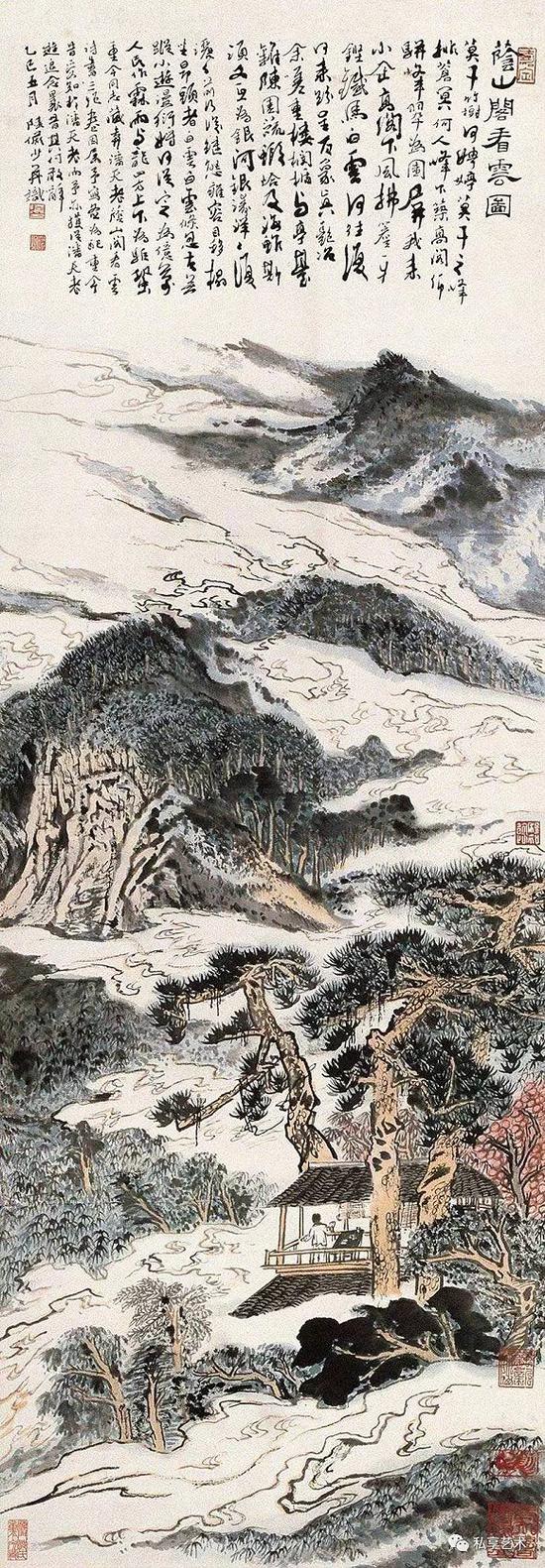

雁蕩飛瀑圖 蔭山閣看云 1965作

蔭山閣看云 1965作陸儼少的一再變法,體現了一個有為藝術家,把滌舊來新視為自己的天職,體現了一個藝術家無私無畏的胸襟。少年氣盛,無牽無掛的搏擊是可貴的。而不為以往的成果所牽制,不為赫赫的名位所羈縛,卸下包袱,勇于消除顧慮的搏擊,益見可貴。搏擊本身就充滿活力和歡樂,由搏擊而勝利地敲開另一新界的門扉,必然是勛業輝煌。即使搏擊而終于打不開新的疆域,他那頑強奮斗所留下的腳印,卻也是具有借鑒價值的財富。歷史總是公正地評判著他的全部創造,記載著他往昔的不可抹殺的成績。

雁蕩風景

雁蕩風景回顧陸儼少的藝術道路,誠實是他藝有大成的重要法門。誠實是人生奮發圖強中取之不盡、用之不竭的精神支柱和動力。有了這誠實,在藝壇上才有陸儼少,才有陸儼少這奇葩般的一代畫風。中國畫壇,無論以往、今朝和未來,都亟需這寶貴的“誠實”!

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com