2016-01-26

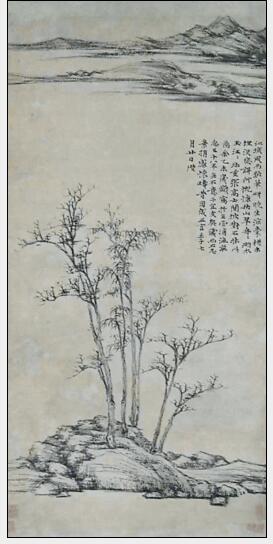

倪瓚 《漁莊秋霽圖》

倪瓚 《漁莊秋霽圖》 倪瓚 《容膝齋圖》

倪瓚 《容膝齋圖》在中國繪畫史上,元代畫家倪云林是一位特殊人物,他的藝術可以說是逸品的代名詞。自他去世一直到清末的500多年時間中,他的藝術都具有很大影響力。“世以有無云林畫論清俗”絕不是一句虛話。

空山無人,水流花開是禪家崇奉的境界,也為兩宋以來的中國藝術所推崇。它的意思是,在靜寂的世界中,水自流,花自開,聲鼓并作,天機活潑。但如果因此認為中國藝術都會追求鳶飛魚躍、鳥鳴花開,那就錯了。在中國藝術最幽微的處所,有一個水不流、花不開的世界,一個近于不動的寂寥宇宙。沒有色彩,沒有喧鬧,甚至沒有一塊綠葉,沒有一片游云,幾乎將一切“活”意都隱去。然而,中國藝術家卻要通過這個幾近死寂的宇宙,寄寓他們獨特的宇宙感、歷史感和人生感。就像韋應物詩中所說:“萬物自生聽,太空恒寂寥。還從靜中起,卻向靜中消。”在很多中國藝術家看來,在永恒寂寥的世界中,才會有真正的生機鼓吹。

這就是中國藝術的寂寞境界。寂寞與寂寥同義,從漢語語源上看,寂表示無聲,寥表示無形。或者如《韻略》所說:“寂寞,無聲也。寂寥,空也。”作為一個藝術概念,寂寞(或寂寥)表示的是一個無聲無形的空靈宇宙,一個淡去色相、空靈悠遠、靜穆幽深的世界。

倪云林的畫其實就是一個“寂寞的宇宙”。清代惲南田說:“寂寞無可奈何之境,最宜入想。”他用“寂寞”二字來評論倪云林的畫,認為云林的畫無與倫比,“真寂寞之境嗎,再著一點便俗”。云林的畫沒有色彩,沒有喧囂,靜絕塵氛,但并非乏味,大有思致在。

從形式上看,云林的畫是真正的水不流,花不開。“朝看云往暮云還,大抵幽人好住山。倪老風流無處問,野亭留得蘚苔斑。”這樣的評論突出了云林藝術幽靜寂寥的特點。幾株疏樹,一痕遠山,或者在疏林下加一個小亭子,這就是云林山水畫的大致面目。他的竹石畫也多是幾片嶙峋瘦石,幾枝疏竹,疏朗之至。

今藏于上海博物館的《漁莊秋霽圖》,云林有自題詩說:“江城風雨歇,筆研晚生涼。囊楮未埋沒,悲歌何慨慷。秋山翠冉冉,湖水玉汪汪。珍重張高士,閑披對石床。”畫作于1355年,時云林55歲。72歲時,云林又重題此畫,秋色正濃,那是一年中江南最美的時分,云林也說要畫出“秋山翠冉冉,湖水玉汪汪”的景象,但你看畫面,卻完全沒有風動水搖的感覺,沒有冉冉的翠綠,簡直是一片蕭瑟。正面近景坡陀上畫疏樹五株,木葉盡脫,中部為一灣瘦水,再上是一痕遠山。畫得氣靜神閑,寂寥高朗。樹上沒有綠葉,山中沒有飛鳥,路上沒有人跡,水中沒有帆影。筆法幽微,構圖簡潔,用干筆皴擦,似幻似真。正是繁華落盡,一切的喧囂都蕩去,一切的執著和躁動都歸于無影無蹤。不是外在的濃濃秋色,他畫的是他心靈中的清澈高曠的秋。

藏于臺北故宮的《容膝齋圖》也是如此。它是一河兩岸式的構圖,起手處幾塊頑石,旁有老木枯槎數株,中部為一灣瘦水,對岸以粗筆勾出淡淡的山影,極荒率蒼老。這樣的筆墨簡直要榨盡人的現實之思,將人放到荒天迥地之間。一切都靜止了,在他凝滯的筆墨下,水似乎不流,云似乎不動,風也不興,路上絕了行人,水中沒了漁舟,兀然的小亭靜對沉默的遠山,停滯的秋水環繞幽眇的古木。

這樣的畫真可以用禪宗的“無風蘿自動”來評之。沒有風,蘿動了沒有,藤搖了沒有?當然沒有,但云林乃至中國很多藝術家卻要在這靜寂中追求躍動。無一物中無盡藏,無聲之中卻有妙響。

云林創造的這個寂寞的世界,將中唐五代以來中國畫這方面的追求推向了極致,又深深影響著他的后繼者。包括沈周、文徵明、董其昌、漸江、石濤、八大、四王吳惲等繪畫大家,無不從云林這里感受他的至靜至深的寂寞氣息。(降真)

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com