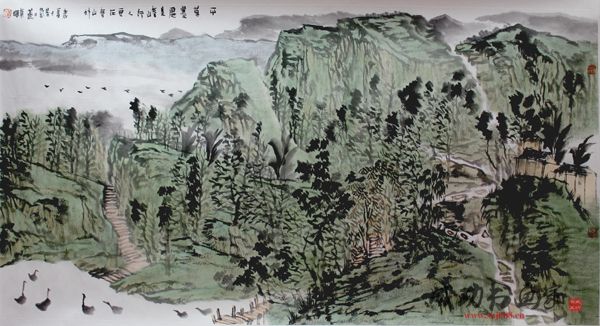

秦暉山水畫作品

導語:秦暉是一個善于思考,并不斷用實踐印證其觀點的中青年畫家。在中國山水畫的長期實踐創作中,他提出了諸多如“山水畫的空間表現”等這樣深入挖掘中國山水畫,乃至整個中國畫體系的研究性課題。他在山水畫上的開拓,試圖突破《芥子園》的傳統體系,在抓住中國傳統文化的哲學和中國畫的審美本質的前提下,走出不一樣的路子。我想這樣的思考和實踐,要需要何等的膽量和勇氣,而若能另辟蹊徑,又是能帶來何等的影響力!這著實讓人佩服。

記者:秦老師我了解到,在您的諸多作品中有一組“羅城”系列的鄉村山水畫作,贏得廣大愛好者的喜愛。您能談談您創作這個系列作品的一些情況嗎?

秦暉:“羅城”系列是我去年創作的,也是實踐一種繪畫方法的一個系列作品。其實早在2011年我和國家畫院的一些畫家去皖南寫生時,一起去的畫家看我寫生作品時就覺得我好像在實踐什么,但是做的還不到極致,那是第一次,“羅城”是第二次的集中實踐。今年由于時間關系我常到離家比較近的桃花江畔畫畫,畫了十幾幅,無意中將這種方法的實踐做到了自己比較滿意,這是第三次的實踐。前不久結識了一位八十多歲的油畫家,他是徐悲鴻的學生,在交流中談的很投緣,對我的觸動很大。所以接下來我打算在第四次的實踐中,要在材料上、顏色上、構圖上再做一些這方面的探索。

為什么要做這樣一個方法上的實踐呢?因為當下大多數的畫家都是在《芥子園畫譜》這個傳統繪畫語言典籍的影響下創作的,很少有人會突破《芥子園》的系統,甚至是怕突破這個系統,認為出了“芥子園”的繪畫語言圈子就違背了傳統。但我不這樣認為,方法只是一個載體,中國繪畫真正的靈活是充滿哲學性的中國傳統文化和中國傳統審美觀。

所以我在不斷實踐的這樣一種繪畫方法,實際上是在繼承中國傳統繪畫的思想和精神的基礎上,用新的語言面貌去表達的一種方法。這種方法就是在中國傳統繪畫的審美觀的指導下,突破“芥子園”系統的一種嘗試,而“羅城”系列是這個嘗試的一個不可或缺的部分。關于我的“羅城”系列作品和相關的問題大致就是這樣。

記者:秦老師我知道您在“山水畫的空間表現”上很有見地,您的碩士畢業論文也談了這一方面的問題。您能就創作實踐和理論研究的情況,簡單談談“山水畫的空間表現”這個課題嗎?

秦暉:在當代的大多數的繪畫中,總是把“山水畫的空間表現”放在次要的位置,將過多的精力時間放在筆墨、構圖上,我覺得有一些本末倒置,就山水畫而言,所有的這些筆墨也好、構圖也好都是為“山水畫的空間表現”服務的,只有解決了這個問題,才能營造出山水畫的意境。

再說“構圖”,這其實是個“舶來品”,與中國畫的“章法”相去甚遠。“構圖”是在物理空間上的擺布,而“章法”除了在物理空間上的安排,還要達到畫面結構空間的和諧,從而達到心理空間的和諧(作畫者和觀畫者的主觀感受對山水空間的理解而引起的共鳴)。這是一個網狀的、立體的,更是思想和精神上的山水空間結構,是在變化中不斷調整的,但大部分的人沒有仔細的考慮這個問題,只停留在表面的物象堆砌上。我想處理好空間的問題,才能在這自然山水到畫面山水的轉變中引起觀者的共鳴,也就達到真正意義上的造境。在我理解看來,這就如石濤提出的“一畫論”中的觀點。從道家哲學思想來看 “道”生一,一生二,二生三,三生萬物也可以回答“山水畫的空間表現”這個問題。

這里我想以北京“法海寺”壁畫(元代)為例子談談,這幅壁畫所處的位置空間不是很寬敞,但是畫面營造的空間感卻令人非常震撼,給人震撼心靈的激蕩空間非常大。這就是畫面空間帶來的干管效果。

記者:我知道您是出生在廣西桂林的山水畫家,這些年來又走南闖北汲取營養,可謂“搜盡奇峰”。您能所見自然山水談談南北山水對您創作的影響嗎?

秦暉:坦率的講,我更喜歡南方的山水,因為它更豐富、更含蓄。就南北山水的差異和南北山水畫的發展來看,南方氣候變化比較多,山水比較豐富;而北方山水直露、大氣,含蓄少。有這樣的氣候、地域的差別也就造成了歷史上南北山水畫的區別。在中國畫史上,北方山水畫派的代表人物荊浩、關仝兩位大家,隱居山林,潛心習畫,創造出獨具北方特色的畫法和畫理,前無古人,開歷史之先河,推動水墨山水的成熟;董源、巨然借鑒、汲取北方山水繪畫的經驗和理論,結合自身實踐和環境,創立了具有江南特色的南方山水畫派,各有千秋,難分仲伯。

而傳統的北方山水也僅限于中原一帶,關注較多的還是以太行山為代表的山水。相較之下,由于政治、經濟以及交通的諸多因素,古人對西北地區的山水關注就很少了,對西北地區的地形、地貌的關注也就少了,更談不上對西部地區山水特點的開掘了。但是到了我們這個時代,政治、經濟的發展帶動了交通發展。飛機、火車四通八達,交通十分便利。這也就使得現當代的許多畫家有機會更多的接觸西部山水,了解西部山水,進一步開掘西部題材的中國山水畫作了。

這些年我也去了很多地方,看了不同地域下的山水,也參加了許多畫展。我的總體感覺是,在這樣的大環境下,當代畫家的南北山水畫的差異越來越小,有些是有意的或者下意識的融合,有些是不經意的引入。因為看得多了,畫家們的眼界、胸中可選取的題材也就多了,所以不管是北方山水還是南方山水,只要能打動創作者,能打動觀者,也就自不而然的進入到了畫家們的作品中,畫作的發展也呈現多元化趨勢,不在拘泥于地域,不再拘泥于派別。我總覺得畫畫就是一種修行,第一是享受這個過程,享受完成一幅作品的愉悅,享受自己在這條道路上跋涉的過程;第二是思考,思考山水帶給我個人的觸動和啟示,思考藝術發展對社會的影響,思考蘊藏于山川自然間的“道”。

記者:對于當代中國畫當下面臨的繼承與創新的矛盾您如何看待?應該怎樣解決這個問題呢?

秦暉:其實,我認為我們大可不必糾結于這個矛盾。因為矛盾存在的本身就有其合理性,一個矛盾之后又是另一個矛盾的產生,如此無群無盡。況且矛盾也是在不斷變化演進的,最終將會在社會的合力促使之下,矛盾雙方向一個統一的方向發展。時間會使一些矛盾最終走向統一,也許你當下覺得是個矛盾,但是十年之后,二十年之后,五十年、一百年之后這個矛盾就已然不再存在。比如在二十世紀末、本世紀初的時候,中國評選出了20世紀中國美術界的“十大家”,但是十多年過去了,在這十個人中大部分人的地位已經動搖,人們真正能記住的或者影響力還十分大的也是寥寥無幾。在歷史自然的合力與大浪淘沙之下,能經得住考驗實在不多。

就“當代中國畫當下面臨的繼承與創新的矛盾”而言,在不斷地發展中你會發現,其實這二者不再那么矛盾,或者這二者更本就是對立統一的存在。其實,我們今天的所謂的中國畫的傳統實際上也是歷史上某一個點的創新;那么若干年后,今天的創新何嘗又不是那個時代的傳統呢?我的態度就是,順其自然,順應歷史的選擇,順應社會的合力。我們不能無原則的反傳統,而創新也許就是更好的繼承,是對傳統的發展和延伸。

結語:畫家秦暉在中國山水畫上新的實踐,著實令人佩服。在這個正在進行的新的實踐中,他的眼光不在局限創作的表象,而是深層次的開掘中國畫的內質,站在更高的角度,以全局性的視角開辟自己的道路。抓住中國畫審美最本質的靈魂,在深度了解和熟悉《芥子園畫譜》的基礎上,又毅然決然的放棄沿襲數百年的這一套方法理論系統,在實踐摸索中尋找新的方法。我想這樣的道路是艱辛的,同時也是幸福的,“風雨多經志彌堅,關山初度路尤長”,我們殷切期盼,祝愿秦暉能早日在他的新實踐上早日取得成功!

秦暉,男,1969年9月生于桂林市,中國藝術研究院中國畫藝術碩士畢業,現為中國美術家協會會員,桂林畫院專職畫家、院秘書長、學術部主任,曾任清華美院張復興工作室助教。作品曾多次入選國家級美術展覽并獲獎,曾刊于《美術》、《美術報》、《美術界》、《中華兒女――書畫名家》等專業刊物,并為中國藝術研究院等多家藝術機構、美術館、博物館和個人收藏。2009年、2010年兩次被《美術報》推薦為當代最有潛力的十名畫家之一,2012年被全國9家媒體、39家畫廊及收藏家評選為21世紀最具收藏價值與升值潛力的中國山水畫100家。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com