成功書畫家網(wǎng)記者 馮宜玉

成功美術(shù)館“沿著十八大方向奮勇前進——美麗中國•湖北國畫院學(xué)術(shù)邀請展”參展畫家、湖北國畫院副院長戴啟順以宣紙為載體,以毛筆為工具,以墨色為材料,繼承漢代畫像石刻的表現(xiàn)風(fēng)格,開創(chuàng)了“水墨漢畫”的筆墨體系,在對中國古文字與古畫像石刻藝術(shù)的挖掘與傳承中,傳播發(fā)揚了中國傳統(tǒng)文化的大氣象、大氣派。這種古為今用、吐故納新的大審美創(chuàng)造,開創(chuàng)了極具視覺沖擊力的漢畫新氣象,是當(dāng)代水墨畫發(fā)展中的一株奇葩。在訪談中,記者帶你走進戴啟順開創(chuàng)的“水墨漢畫”。

戴啟順近照

記者:在幾十年的中國畫筆墨技法的研究和實踐中,您主張全面繼承中國的繪畫傳統(tǒng),崇尚漢代博大雄渾的文化精神,熔鑄了漢磚、漢瓦、漢畫像石刻藝術(shù)的精華,形成了自己的中國“水墨漢畫”的風(fēng)格。您能具體談?wù)勀_創(chuàng)的“水墨漢畫”體系嗎?

戴啟順:早在中國兩漢時期,“字以漢隸,畫以漢磚,文以漢賦”這是兩漢時期的字畫特色。漢代畫像石刻深沉雄強、粗獷豪放充滿了力量感和運動感,其特有的古拙而質(zhì)樸的美感,是其他藝術(shù)形式中從未有過的。魯迅先生在1939年致李樺先生的信中曾激動地說:“惟漢人石刻,氣魄深沉雄大!”近現(xiàn)代的一些著名學(xué)者和藝術(shù)家,如陳衡恪、許午昌、傅抱石、常任俠、潘天壽、孫文青等都對漢畫的研究傾注了熱情和心血,在經(jīng)歷了漫長的時間淘洗之后,漢畫的這些藝術(shù)形式仍然呈現(xiàn)出一種強悍的生命活力感動著我們現(xiàn)代人。

在對漢畫的藝術(shù)的開拓探究中,我融入了新的時代特色。以宣紙為載體,以毛筆為工具,以墨色為材料,在繼承漢代畫像石刻表現(xiàn)風(fēng)格的同時,開創(chuàng)了“水墨漢畫”的筆墨體系。這個筆墨體系,承接古人,又有別今人,是我在新舊藝術(shù)的傳承互動中碰撞出的,在中國畫筆墨技法的研究和實踐中探究出的學(xué)術(shù)理念。這樣的理念目的是對中國古文字與古畫像石刻藝術(shù)的挖掘與傳承,使其發(fā)揚光大,傳播中國傳統(tǒng)文化的大氣象、大氣派,是一種古為今用、吐故納新的大審美創(chuàng)造,為觀者營造出一種如夢似幻的視覺境界,再現(xiàn)遠逝的楚風(fēng)漢韻。

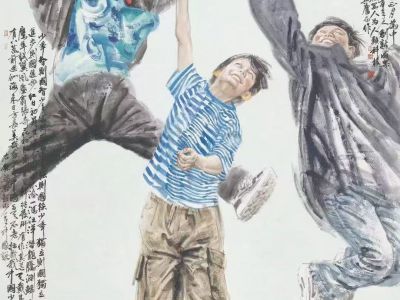

戴啟順作品 四尺斗方 價格協(xié)商

記者:戴老師,您的水墨畫似乎對江南水鄉(xiāng)予以更多的關(guān)注,將澤國周莊的古樸、幽靜表現(xiàn)的淋漓盡致。在創(chuàng)作中這樣的偏愛是什么原因呢?

戴啟順:你看到的水墨江南水鄉(xiāng)題材的畫作是我在周莊寫生時的作品。“貞豐澤國舟楫,水拍石階漣漪”, 澤國周莊的古樸、幽靜在我的心理撞擊出了特殊的情懷,這樣的情懷使我創(chuàng)作了以周莊為題材的一系列作品。

周莊鎮(zhèn)被稱為澤國,是因其依河成街,呈現(xiàn)一派古樸、明潔的幽靜,是典型的江南 “小橋、流水、人家”,雖歷經(jīng)900多年的滄桑,但仍然完整地保存著原有的水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)的風(fēng)貌和格局,宛如一顆鑲嵌在淀山湖畔的明珠。

在那三天的寫生中,它所透射出的傳統(tǒng)江南水鄉(xiāng)的文化氣息深深的打動了我,始建于北宋元佑年間的全福寺;縱橫捭闔的河道上橫跨著的14座分別建于元、明、清代的古橋;明時讓朱元璋都垂涎的江南首富沈萬三的沈園;還有周莊那回味無窮的風(fēng)味小吃,“萬三肘子”、 “萬三糕”、“童子黃瓜”、“蝦糟”,西晉文學(xué)家張翰筆下“莼鱸之思”的“莼菜鱸魚羹”。到了改革開放以后,這里又成了重要的影視拍攝基地,在這里拍攝的各種電影和電視劇有四十多部,現(xiàn)在的周莊在全世界都很有名氣,被海外報刊冠之以“中國第一水鄉(xiāng)”的美稱。吳冠中為其撰文說,“黃山集中國山川之美,周莊集中國水鄉(xiāng)之美”。

戴啟順作品 四尺斗方 價格協(xié)商

記者:西北地區(qū)與江南山水有著不一樣的景象,這次湖北國畫院到蘭州來辦展覽,您最想帶給金城蘭州觀眾的是什么?

戴啟順:湖北國畫院自成立以后就致力打造新的長江畫派,這次我以水鄉(xiāng)為題材的參展作品,是我諸多創(chuàng)作題材的一種,帶到金城以示謝意,以饗讀者。一是讓西北地區(qū)的人民了解一下江南水鄉(xiāng),二是與西北地區(qū)的同仁多交流。

江南水鄉(xiāng)對于西北地區(qū)而言,也算是一種“異域風(fēng)情”吧!常言道:“江南自古多柔情”,江南水鄉(xiāng)是一曲柔情的歌,也是一首靈動的小詩。我偏愛江南水鄉(xiāng)的創(chuàng)作,是因為:靜靜的流水有情,拱立的小橋有意,水邊的拂柳有態(tài),撐紙傘走過的女子有貌,古老的青石板布滿了滄桑的歲月感。水鄉(xiāng)的一切都那么富有詩意,帶有韻味,寧靜而和諧。而“樂水”者,以水為其魂也。

同時我也是“樂山” 的,看慣了江南山清水秀的我,對人文底蘊濃厚的西北更加渴望,聽到那來自遙遠大西北的呼喚,我的心早已飛躍千山萬水來到了“大漠孤煙,長河落日”的西北。在西北的群山疊巒之中,最令我心動的莫過于河西走廊的西端中國繪畫藝術(shù)圣地——敦煌。敦煌,南枕祁連,襟帶西域;前有陽關(guān),后有玉門,乃古絲綢之路的咽喉要地。我喜歡大西北的祟山峻嶺,喜歡黃河石林的浩氣貫流,更喜歡大西北人的豪放、剛俊、大氣。而“樂山”者,以山為其魂也。

總之,喜歡山也好,喜歡水也好,南北山水風(fēng)貌各有千秋,孔子曰:“智者樂水,仁者樂山;智者動,仁者靜;智者樂,仁者壽” 。

誠然,“仁智”之神是我的追求。畫者,既要樂水,也要樂山,畫山水畫,即要見筆、見墨、見精神、也要見詩境。此次來到金城蘭州乃是我身心所向。

現(xiàn)引用宋代詞人王觀的詩,以示我此行的心情。“水是眼波橫,山是眉峰聚 。欲問行人去哪邊,眉眼盈盈處。”

戴啟順 ,字異之、號田戈,1949年出生于湖北紅安,現(xiàn)為湖北國畫院副院長,湖北國畫院專業(yè)畫家。湖北人民出版社美術(shù)編審、湖北省書畫研究會理事、湖北省書畫專業(yè)委員會主任委員。戴啟順自幼喜愛文學(xué)藝術(shù),18歲開始在省級以上報刊發(fā)表作品與參展,受到湯文選等老一輩著名畫家的親自指導(dǎo),后進修北京中國書畫函授大學(xué)三年,戴啟順從藝40余年,深入而廣泛的藝術(shù)實踐和扎實的藝術(shù)功底,使其在藝術(shù)多項領(lǐng)域,尤其是在國畫、版畫方面取得了顯著的成就,獲得國家級、省級和省際的多項獎勵,其藝術(shù)成就已載入《中國美術(shù)家大辭典》、《中國現(xiàn)代美術(shù)全集》、《中國當(dāng)代藝術(shù)屆名人錄》等;其作品被海內(nèi)海外展覽及收藏。(校對:張琴琴)

注: 本站發(fā)表文章未標明來源“成功書畫家網(wǎng)”文章均來自于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系郵箱:1047780947@qq.com