2025-04-01

成功美術館館藏張東林先生作品《月光曲》

“藝術之來源有二:一曰造化,一曰生活。”(徐悲鴻語)。中國山水繪畫的“天人合一”審美內質強調,又往往使得或愛慕臨泉的隱士,或耕種田園的鄉民,置身于其所棲居悠游、生活勞作的自然天地中,故而取象既有自然萬象的統攝,也見生活百態的擷取,繼而主客交融的創構又帶來心物熔冶的畫境映照。譬如《西部成功書畫家》進來刊載,當代密林山水畫家張東林先生的這幅《月光曲》,以傍晚時分東北群山密林映襯的雪鄉山野村屯,及那鄉民于村頭悠然歸來、老少相聚、閑逸而會,這獨特地域里的田園生活場景為之寫照,水墨勾皴、漬染、潑破而黑白相彰,群山、密林、村居布陳還錯落諧和,越加反映出雪鄉天地空明澄澈、靜謐悠然,村居生活閑逸散淡、陶然自樂的意境蘊造來。

古人十六家皴法,實為十六種山石形態之名也。故畫家要表現不同的客體對象,亦需“搜尋生石,按形求法”于其現實相態中“觸目會心”,提煉凝濾獲得與之契合統一的表現筆墨語言,繼而語言形式與對象內容相統一來建構典型的藝術形象。張東林先生的以密林雪景山水為之客體表現的山水創構,亦需在傳統山水皴法語言程式與實相真景的交融體合中,取舍選擇、著意強化進而彰顯雪落林木、萬籟俱寂的形神之征。如這幅《月光曲》一幅的創作,其墨色濃淡隨形勾皴、黑白漬染造景,筆跡應物映襯、虛實相彰賦形建構,而呈現于畫面當中的密密匝匝、縱橫繁密,又短續有序、黑白井然、虛實輝映的丫丫叉叉、層層幽寂林木霧凇之象;以墨賦形、以水行氣,亦潑染摶然、氤氳生發、墨色分明的偃仰起伏、連綿不絕暮色藹然遠山;宿墨含水旁瀋、筆痕猶存,還筆跡寥落、疏朗續斷、虛白大片的斑斑跡跡、以實映虛的屋頂薄雪之貌;再如那宿墨線勒、淡墨敷染,又藏鋒起落、線跡豐潤、縱橫陣列的質樸粗獷、扎實厚拙東北木屋居舍……

這些或自然的或生活的畫面物象表現,既有畫家師法古人而于之基本筆法、墨法乃至水法上獲得的經驗傳承。而其語言形式的組合構建上,更多的則是畫家隨類賦形、應物取象,而由其所面對的山川、生活創作客體的自然樸茂、安閑自適、超然忘外等形貌神韻特征中,獲得啟示、提煉新象的“以形寫形,以色貌色”反映,及“不似之似間”得其真境的東北冬季漫長、窩冬閑逸、安然自洽生活寫照。

當然畫家這幅《月光曲》中,由筆墨營構造景、造境的體道黑白審美蘊含,悠閑安逸生活寫真,在其典型的自然生活環境景象表現之外,亦還見于畫家那恰到好處又極為關鍵處,三兩典型而又簡括的人物點睛布構上。如那線跡枯渴頓挫勾勒、濃墨沒骨隨宜賦像、鮮明紅色因形填染的村口老少——左邊肩背籮筐裝著柴火的少年,一手緊握背帶、一手自然下垂,又回首側目遠眺好似在回望其撿拾枯枝的莽莽雪野山林;右側身著紅衣年齡稍幼者,雙手竭力抱著填滿了磊磊落落果子的懷中籮筐,與那坐在竹椅上目光投向遠方又悠悠然抽著旱煙袋的老者斜向錯列、相伴而立。三人疏密安置、正側錯落、或坐或立還對立相布而饒有意趣,同時又視線投向一處,繼而統一于這月光清暉的雪野村屯天地間。如此之景,既見其畫面造像墨色語言因之不同人物、不同情態而“賦比興”一般的詩意表現,所帶來的形式與內容體合的契道熔冶和音韻情致反映;亦還見這鮮活生動又契合雪鄉田園景致的典型寫意人物畫面點景,所寄寓的“采菊東籬下,悠然見南山”一般悠然自得、寂靜淡遠情景交融的畫境,及“萬物靜觀皆自得,四時佳興與人同”似的季節輪替運轉、萬物各得其所的自然哲思蘊含。

(文\成功美術館書畫藝術評論員 馮宜玉)

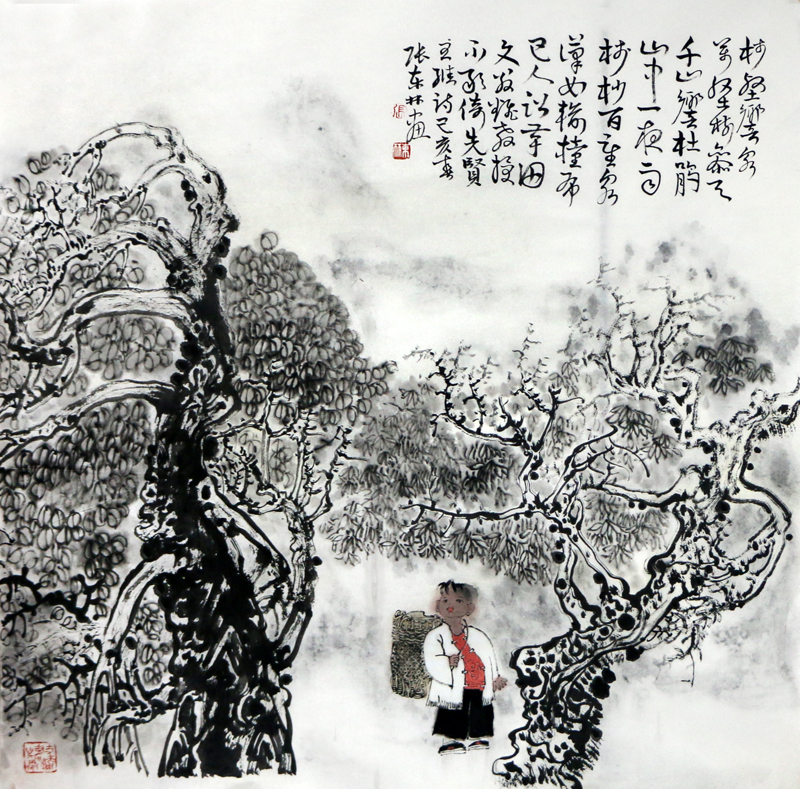

成功美術館館藏張東林先生作品《王維詩意圖》

畫家簡介:張東林,河南省鄲城人,定居北京,從事中國畫研究和創作。中國美術家協會會員,中國人民大學藝術學院高研班導師、特聘教授,清華美院山水畫高研班特聘導師,北京師范大學啟功書院藝委會委員,曲阜師范大學美術學院兼職教授,首都書畫藝術研究會理事,國家一級美術師,中國百家金陵畫展金獎獲得者。作品參加全國美展、全軍美展、北京國際雙年展、國際造型藝術展、法國盧浮宮等國內外重要展覽,多次舉辦個展和聯展,在國內外獲得好評。部分作品被中國美術館、新加坡藝術博物館、江蘇美術館、中央黨校、中央電視臺、北京大千畫廊、榮寶齋美術館、廈門美術館、洛陽美術館、高劍父紀念館、陳樹人紀念館、廣東南方美術館、福建博林藝術館等藝術機構收藏。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com