2024-04-11

上篇短文中寫了藏區孩子小扎西,老友張原在微信留言中問,何時寫卓瑪?

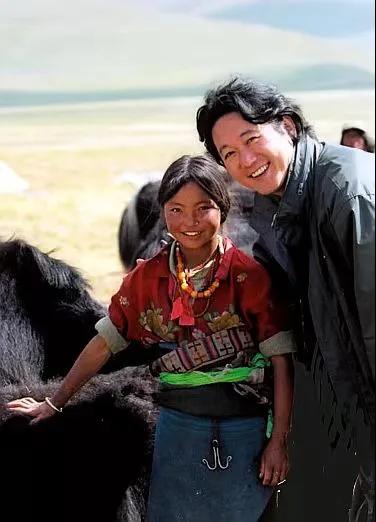

卓瑪很美,是那種每每提起都會令我心痛的美,是那種在城里姑娘身上無論如何都找不到的美。一次次提筆又放下,我知道,僅憑我拙笨的文字能力,完全無力描述卓瑪的美。

還是1998年那個春天,還是我獨自一人浪跡西部草原的途中。記得是在甘南碌曲縣一處偏僻而靜謐的小山村,山村四周群山環抱,草木蔥郁,村中有漫坡肆無忌憚野蠻生長的沙棘林,還有風中搖曳的格桑花,一條小溪從村中蜿蜒穿過,猶如草原上飄落的潔白哈達。居住在此的藏族村民,自足而安逸。

山村的清晨在雞鳴犬吠聲中醒來。推窗遠望,山嵐浮動,煙云繚繞。

清晨,我沿村中小溪逆流而上,逆光中水面波光粼粼,閃爍而迷離。出村不遠處,溪水旁有一座碩大的水車,和著暖暖的春日陽光,水車有節奏地轉動并發出吱吱呀呀的聲響。

這景致好眼熟,它分明就是陶淵明筆下的桃源仙境。

我快步來到水車旁,水車下磨房的門虛掩著,我輕輕推開門,室內光線昏暗一時無法凝視,只有石磨發出的聲響和撲鼻的清香,提示著主人的存在。

“誰呀?”房內傳出詢問聲,尋聲看去,石磨旁高臺處有藏女俯仰的身影。

隨著對昏暗光線的逐漸適應,眼前的圖像清晰了些,只見一藏女上身著貼身單衣,腰間裹著粗厚而龐大的藏袍,左手拿銅勺,右手持掃把,隨著石磨的轉動,藏女忽而俯身添青稞,忽而起身收拾散落在磨盤邊的青稞米粒。俯仰間姿體舒展而流暢,似舞蹈,更像一尊活的雕像,好美。

“我問你是誰?”

愣怔中醒來的我,急忙說明我的來意。

“哦,你是畫家。”藏女的聲音舒緩了許多。

“能給我畫張像嗎?”

“當然,當然,我就是來畫畫的。”藏女的爽快大方令我意外又驚喜。

我隨即放下行囊,準備畫具。這時的藏女放下了手中的活計,跳下高臺,走出磨房。

啊!陽光下的藏女分明是個孩子呀!寬大粗厚的藏袍裹著嬌小的體格,紅撲撲的臉上滿是汗珠,濃密的黑發有些凌亂,額頭、臉頰處還貼著幾縷汗水浸濕的發梢,漆黑的大眼睛,透著清純,但又掛著一絲倔強的波紋,嘴唇和臉頰處有幾分干裂,微笑間,露出一排整齊的小白牙。

在我凝視的目光中,藏女似乎有了幾分羞澀,目光躲閃著,迅即整了整衣領,攏了攏額前的散發,兩手不停地在藏袍上揉搓著。

她就是卓瑪,那會兒她只有18歲,磨房就是她的家。磨房不大,卻也有三開間,進門中間是堂庭,左側一間跨在水面上是磨房,右側一間是臥室。卓瑪與母親一起過日子,磨房既是她們的家,又是維持生計的營生,日子雖不富裕但也過得殷實。

說話間我已準備好畫具。

“等一會兒”,卓瑪轉身進入屋內,拿出一個印花的搪瓷盆,在溪中盛出半盆溪水,她要洗漱打扮一番。姑娘愛美。

只見卓瑪撩著盆中的半盆水,先洗手,后洗臉,水到之處即刻白凈了許多,一會兒功夫,整張臉似乎去掉了一層皮殼,整個人似乎換了容顏。盆中的水卻也成泥湯了。

不常洗臉是高原藏人的生活常態,因為面部油脂是天然的護膚品,能夠保護皮膚,免遭高原紫外線灼傷。聽青藏線兵站的軍官講,每當接受長途運輸任務,途中一律不準洗臉,這是出車前一再強調的紀律之一,為的就是保護皮膚。今天軍人待遇提高了,有了各種護膚品,這條紀律也許可以取消了。

洗漱完畢,卓瑪執意換上了盛裝。據說這是長輩為女兒出嫁準備的嫁妝,有大量寶石和銀飾的裝點,漂亮極了。盛裝的卓瑪少了許多煙塵,多了些清純與柔美。

實際上,我們畫寫生更喜歡模特兒保持生活中的自然狀態。但我真不忍心阻止卓瑪的梳妝,她要把自己最美的形象留在我畫中。由此,這次寫生也多有了些儀式感,不僅為美,還透出些許圣潔的意味。

那天,我在卓瑪家待了一整天。放下了磨房的活計,卓瑪仍舊忙碌著,忽而為牦牛擠奶,忽而收拾門前晾曬的牛肉干,忽而東忽而西,不曾一會兒停歇。中午母親烙了餅,餅里摻了牦牛奶,軟軟的、糯糯的,奶香四溢。我們吃著餅,就著酥油茶,藏區午餐的味道好極了。

那天我畫了好多寫生,還拍了好多的照片。更多的時間是和卓瑪聊天。

卓瑪太能聊了,小嘴吧嗒個不停,她說她是家中老小,大哥家有一輛大卡車,以跑運輸為生,大姐嫁到了外村,二哥二姐都在成都打工,他們都有了自己的家。父親早年已去世,她跟著母親過,磨房的營生支撐她與母親的日常用度。家里還養了幾頭牦牛,只為擠奶自己食用。母親年紀大了,身體不好,打理磨房,養牛擠奶都由她一人承擔,大哥的家就在小溪對面的不遠處,有時哥哥嫂子會來幫忙。

卓瑪告訴我,她已有了男朋友,是同村考出去的大學生,現在拉卜楞寺佛學院讀書,已經大三了,明年就要畢業了,畢業后他們就結婚,之后要到成都去工作和生活。

碌曲臨界四川,去成都是這里許多年輕人的首選之地。

卓瑪說,“男朋友可帥了,對我可好了,學校一放假,他就會趕回來看我,還會幫我家里做事。他說他會一輩子對我好。”

卓瑪不識字,那時電話不普及,更沒有手機,書信是他們唯一的通訊方式。與男朋友的書信往來全靠同齡的閨蜜幫忙。說到此,卓瑪臉上透著些許嬌嗔之氣,“我最討厭她了,她說好了為我保密,可是我們村的許多年輕人都知道了我和男朋友信中的內容。”

卓瑪說話猶如珠落玉盤,清脆悅耳,個中透著幸福,透著對未來生活的祈望。一個不曾進過校門的山村姑娘,怎就生得如此的伶俐?也許只能是源自天性的自由萌發和鄉野民風的滋養。看著卓瑪快樂的樣子,我卻徒生隱痛之情,十八歲的花季,春花吐蕊,自由無忌,卓瑪的花季卻還承擔了太多的辛勞和責任。

卓瑪太可愛了,卓瑪的單純與率真令我感動。對一個初識的陌生人,沒有質疑,沒有遮掩,有的只是滿滿的信任和率性表白。作為久居都市聽多了謊言的人,我甚至不能理解這種信任來自何種理由的支撐。

也許這就是人與人之間本來該有的樣子。以誠相待,本該是善良人們的樸素情感,而對于今天的都市人,卻是一種生活的奢望。當邪惡、欺詐、偽善、冷酷、虛假、謊言無處不在時,當孤獨與蒼涼已成為當代人的普遍精神宿命時,卓瑪的存在,起碼讓我們還能感受到絲絲暖意。

臨別時,卓瑪說,“你回去后能給我寄一套你拍的照片嗎?”

我爽快地答應了。

卓瑪又說,“過去你們北京也來過游客,也給我拍過照,也答應回去會給我寄照片,但最后都沒有收到他們的照片。”

我一再地說,“我一定會寄的……”

回京途經蘭州,剛剛下榻酒店,我第一時間趕去洗印店,以最快的速度洗印出全部照片,第一時間寄給了卓瑪,唯恐稍稍遲滯,褻瀆了卓瑪美好的期待。

這之后的許多年,每逢過年,我都會收到一份寄自草原的禮包,包裝很粗糙,打開來是一條雪白的哈達裹著一包水果糖……

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com