2024-02-28

(一)

●寫生畫切忌把極目所見的客觀事物再現出來,要“師造化、師心源”,要有主觀的選擇,盡量體現出畫家的藝術個性。一位成熟的畫家不能在寫生時套用課堂作業的技法。

●一幅好的作品應該具有不可復制的唯一性、獨特性,包括畫面感覺和繪畫技巧,盡量避免自己老一套的程式化作業。作品如果有規律可循,可以復制。但可復制的都不是一流作品,只能算是工藝品。

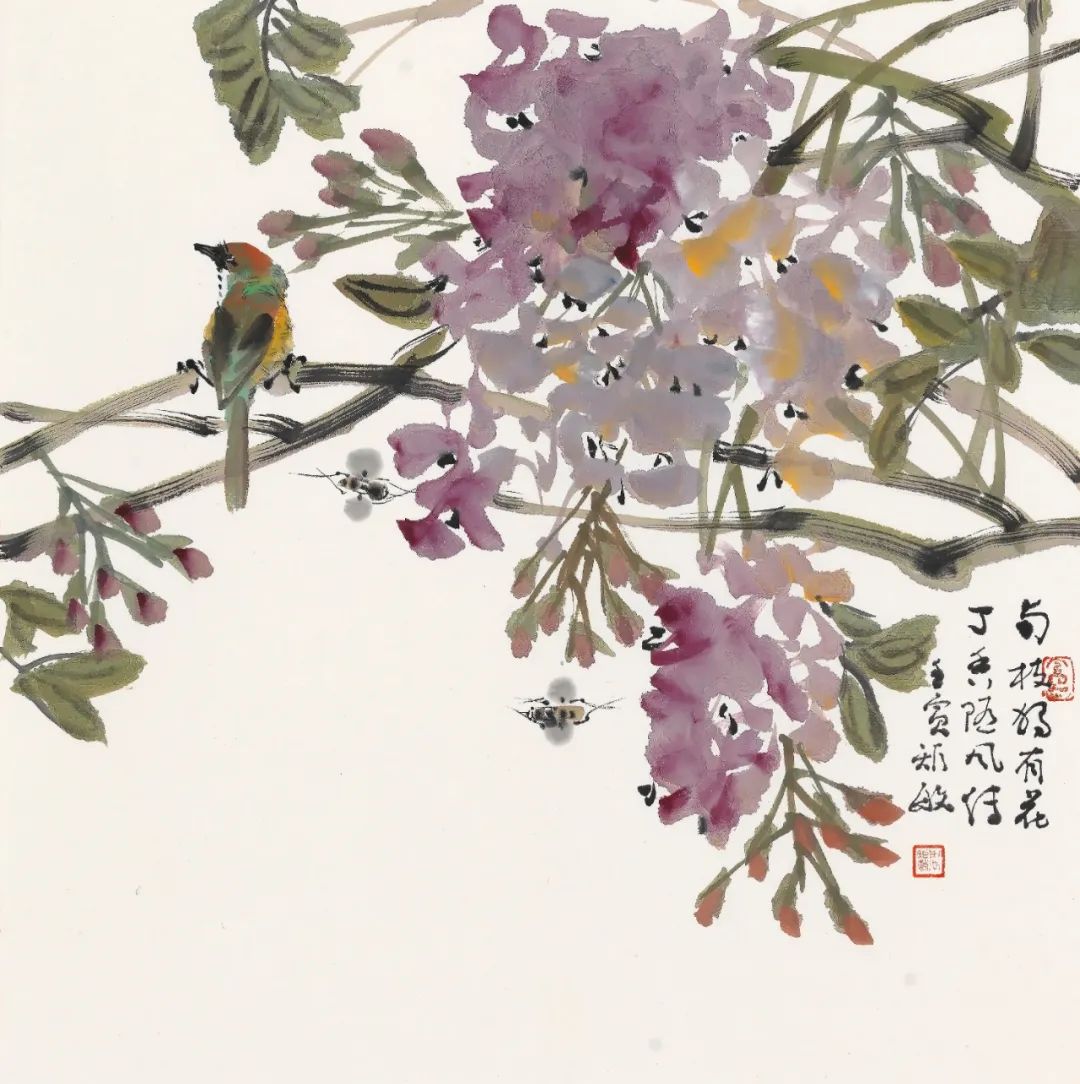

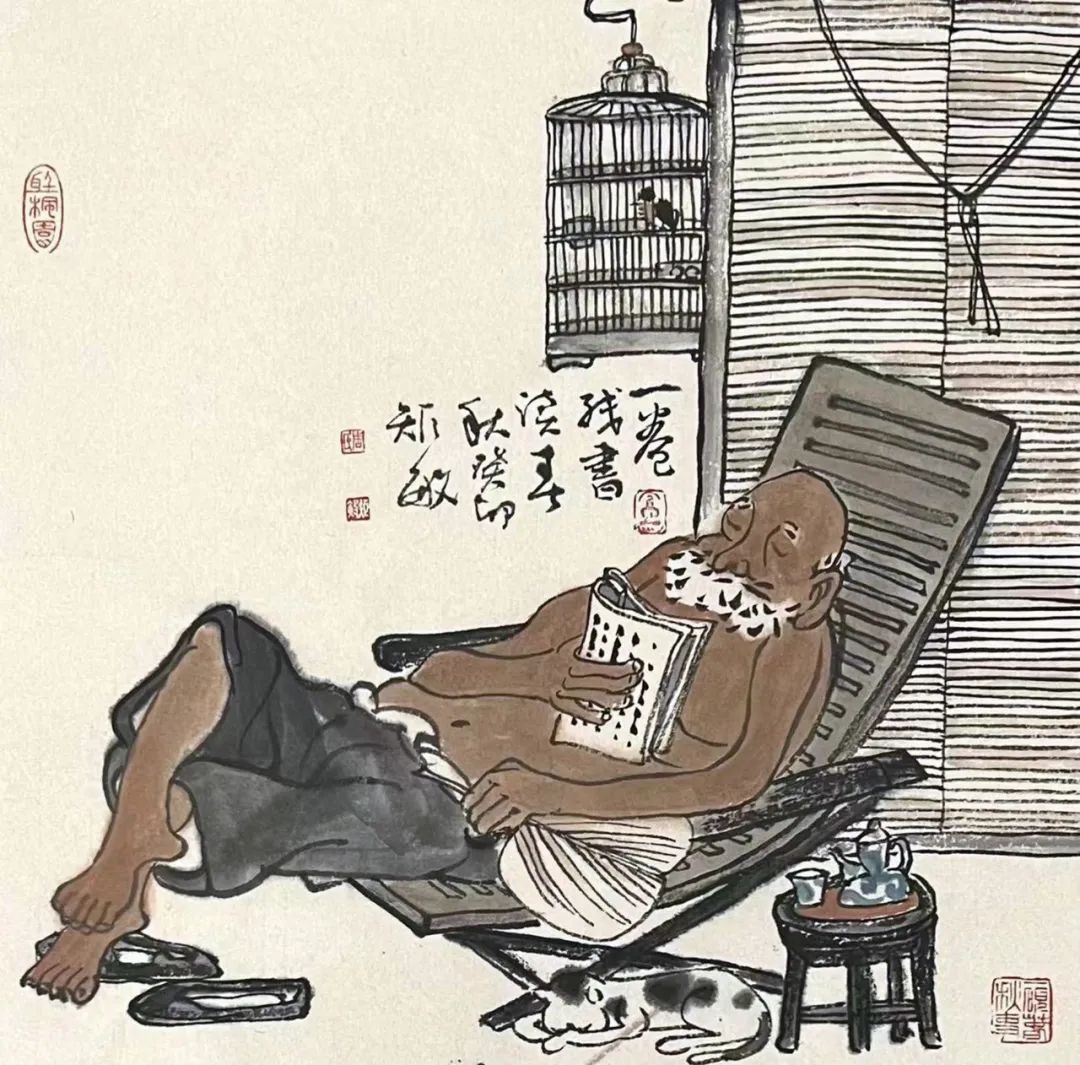

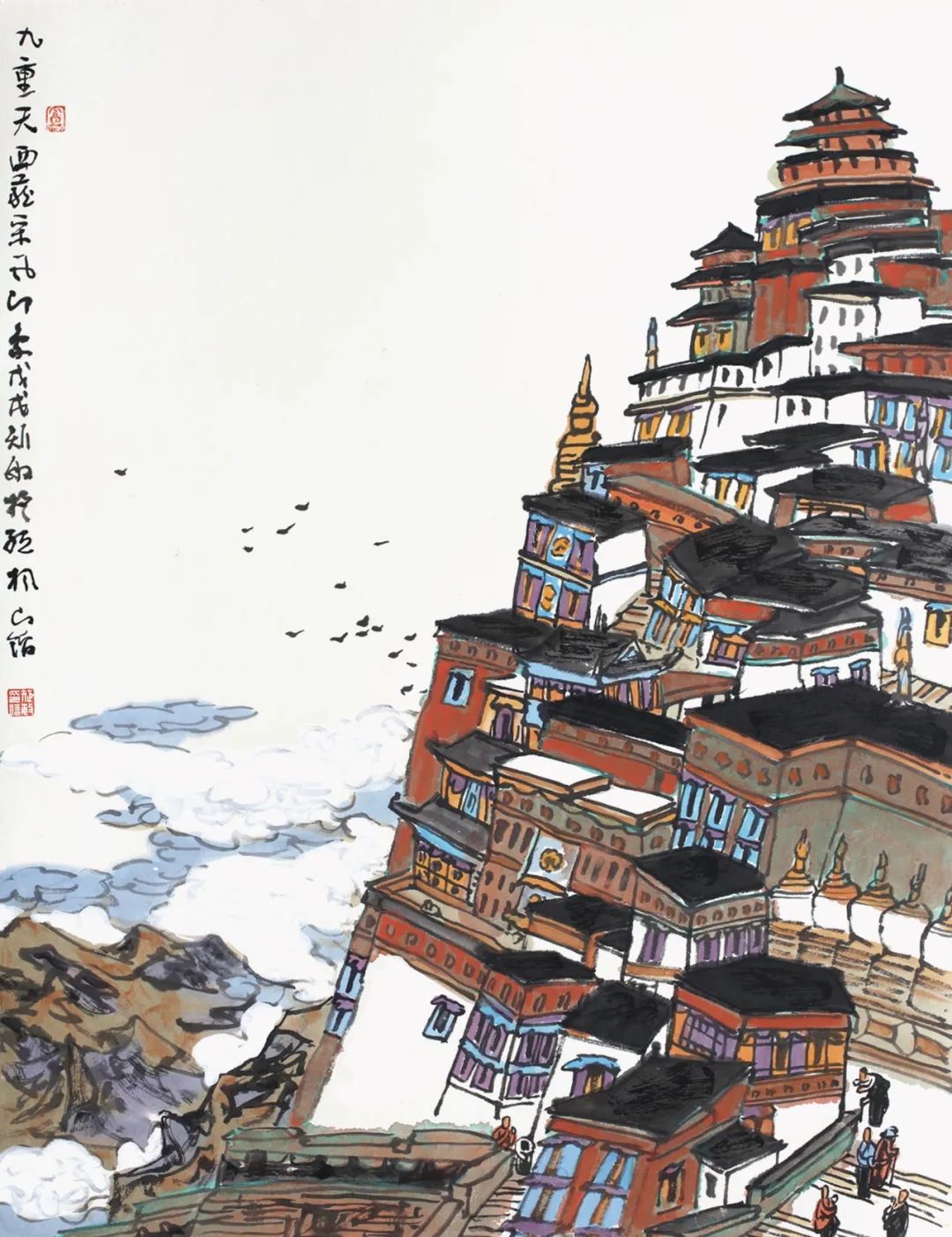

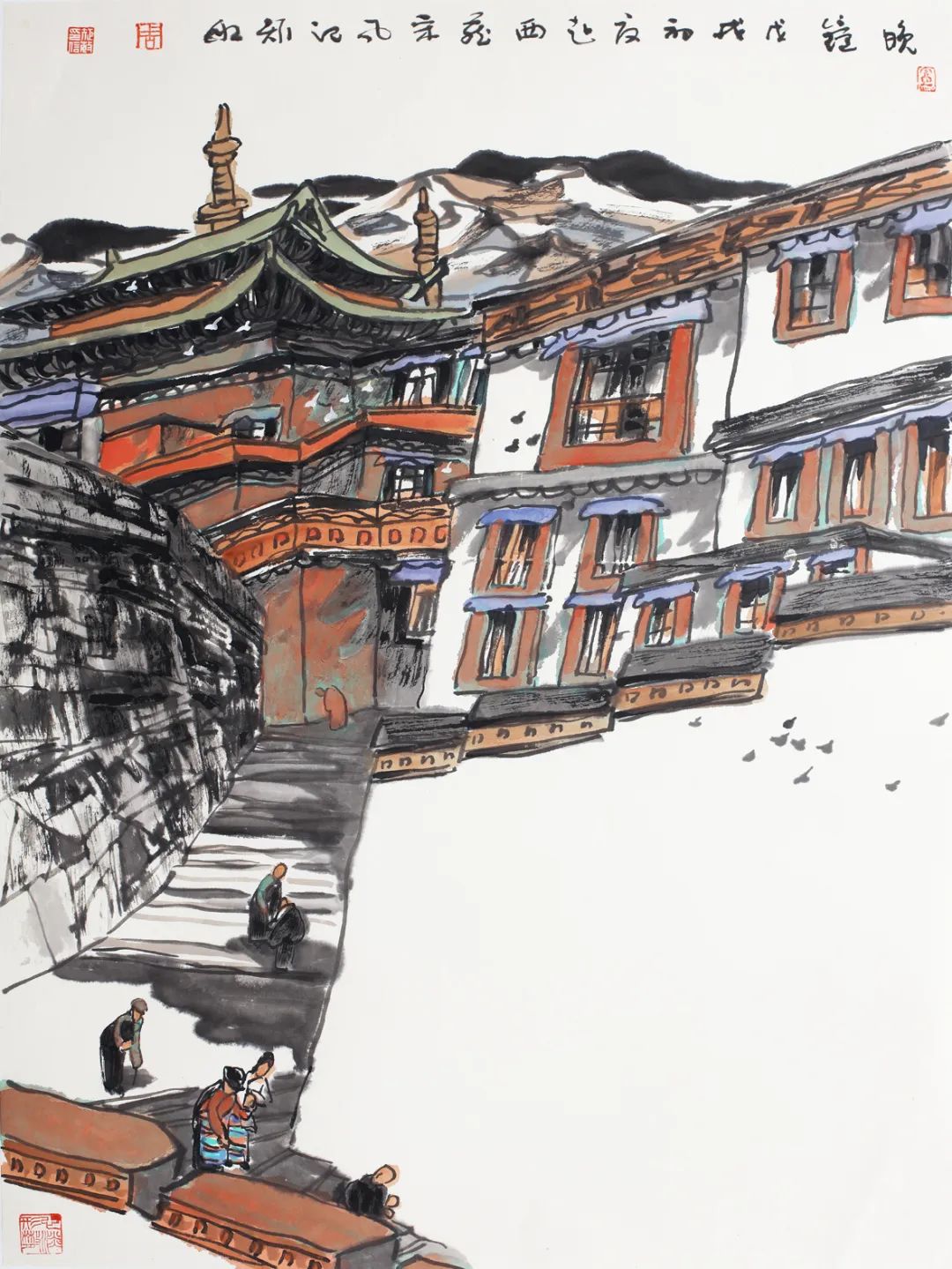

周矩敏作品

●寫意花鳥畫最宜抒發個人情懷和筆墨功夫。它涉及線形、線質、線態,是個人綜合能力與素養的體現。“畫如其人”,八大山人一幅簡筆花鳥畫就把他對世態炎涼的態度表現得淋漓盡致。

●寫意花鳥難畫鳥,特別是表現飛鳥的姿態更是不易。如果沒有嫻熟的筆墨技巧,很可能只求形似而難以達到神似。用活墨無死筆,將水墨把控在“失控”與“可控”的邊緣才會出奇效,才能充分表現出自然的生命和靈性。

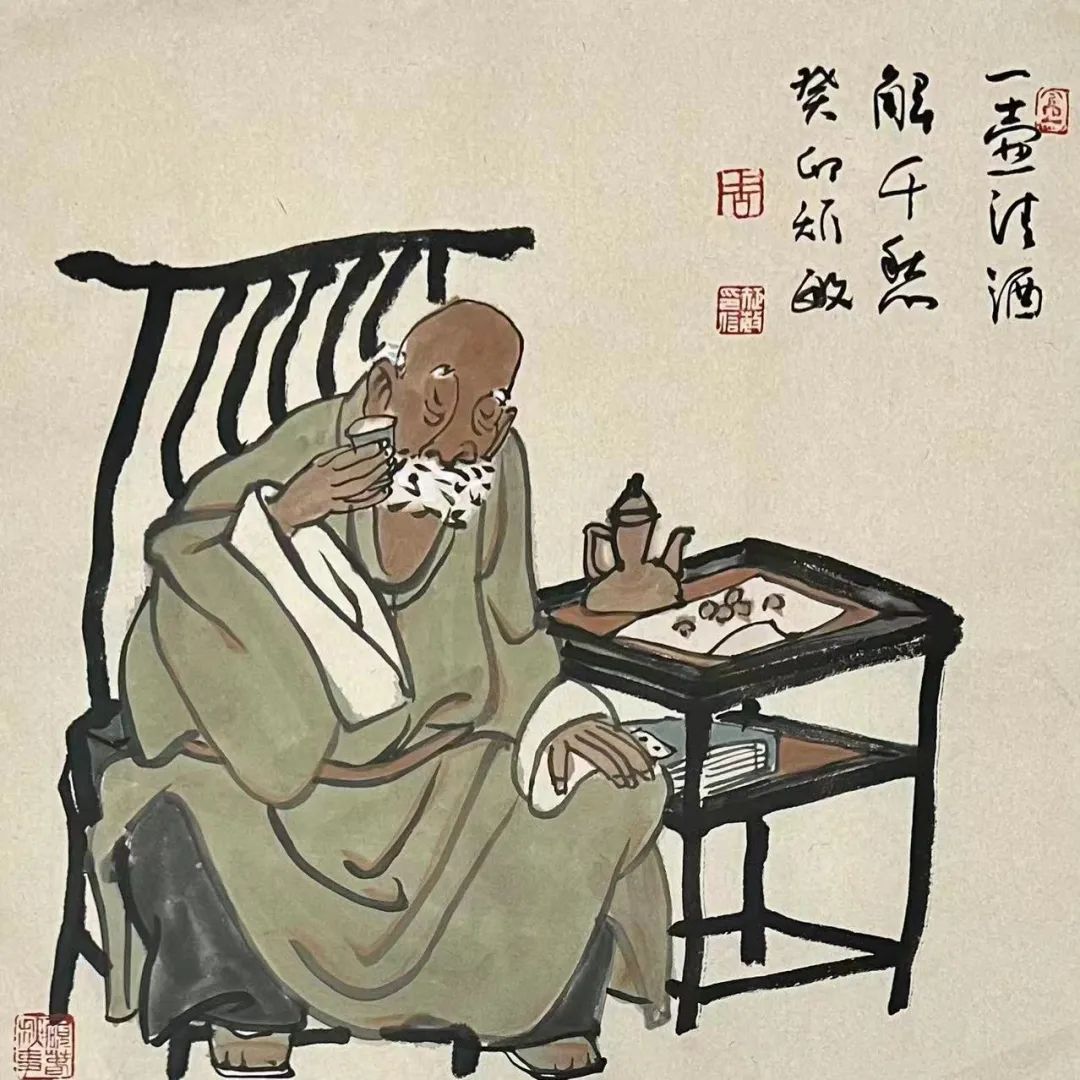

周矩敏作品

●求畫面輕松是畫界的一種共識。“松”有兩種解釋:一是指繪畫技巧輕松,二是指造型輕松。前者是“技”,后者是“道”,將二者結合起來就完美了。

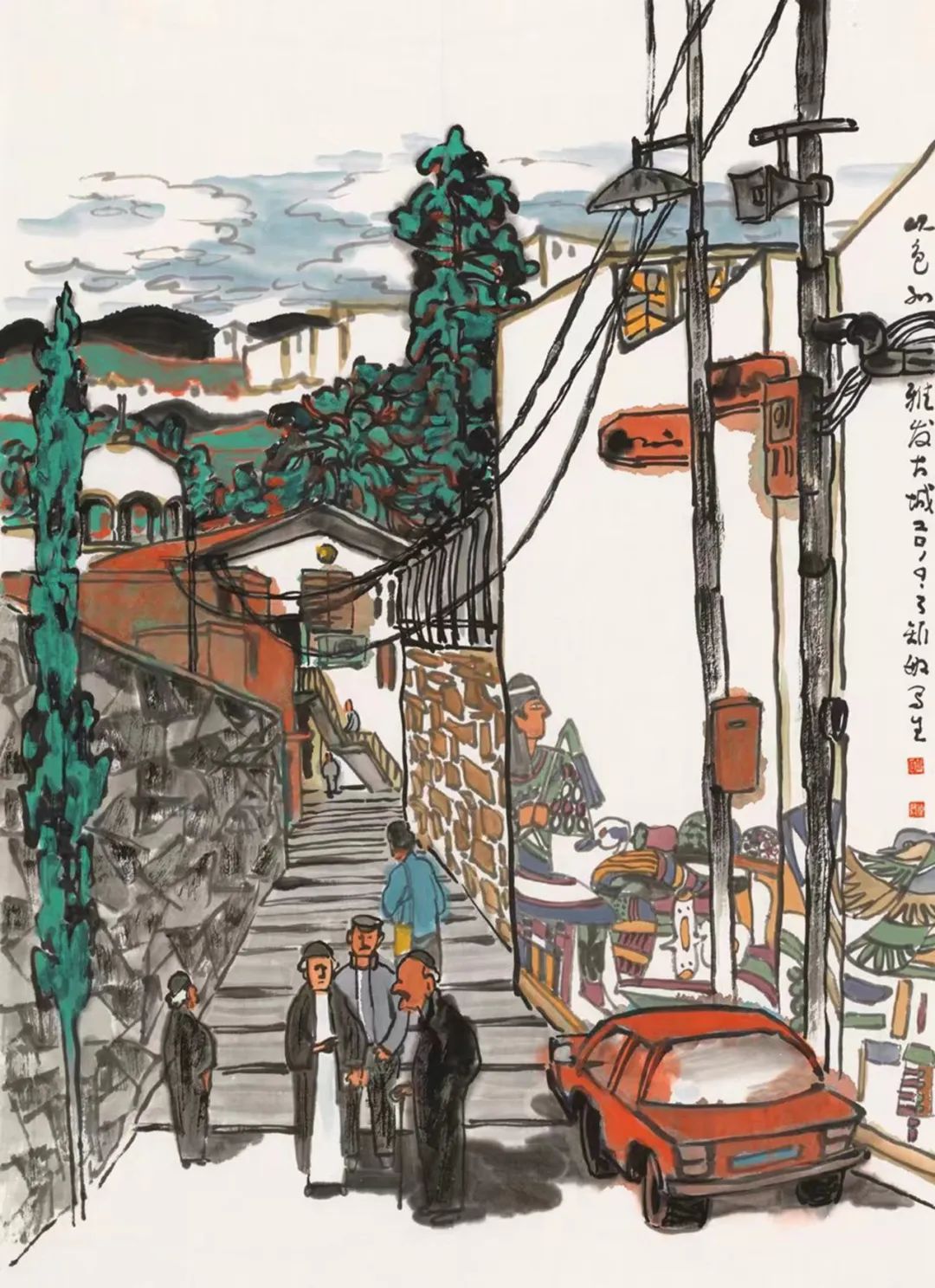

●中國的線描帶有程式化符號,不像西洋畫求空間維度,因此線的排列順序、方向感、節奏感都帶有裝飾性。許多人一提裝飾性就不由自主地往工藝畫上靠,嫌“俗”,殊不知古代的人物畫全帶有裝飾元素,敦煌壁畫就是一個典型案例。

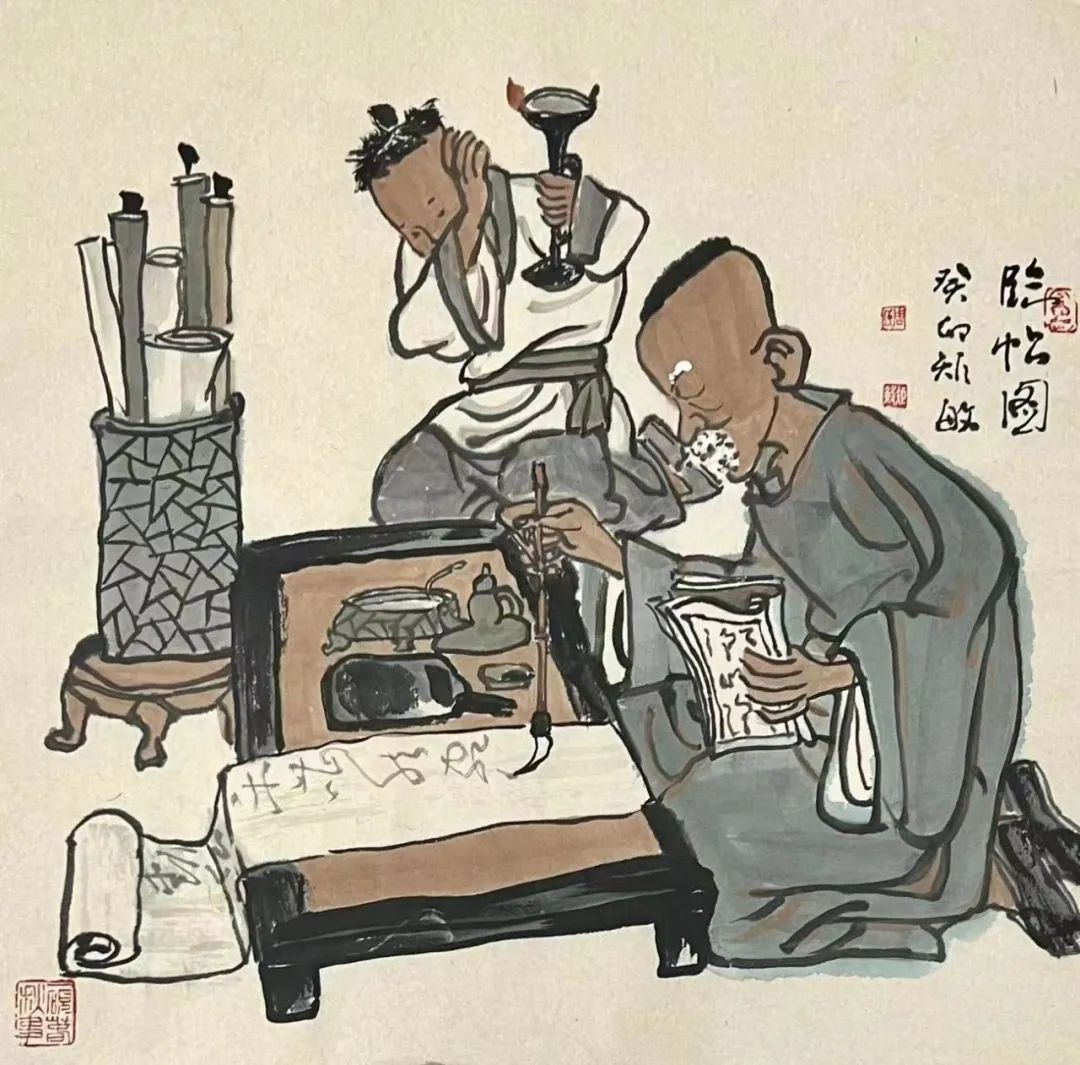

周矩敏作品

●畫家的風格不是追求來的,是水到渠成的自然流露。風格一旦形成就容易結殼,想再次突破談何容易?因此,你的擅長就可能成為你的障礙。比如你擅畫人物,那就嘗試畫些花鳥、山水,寫寫書法,藝術養分越雜,壘成的基石越寬,你的空間高度才會更大更高。

●追求繪畫技法的“熟”要窮盡半生之力,再從熟練中進入“生”又要耗盡半生精力。一進一出,藝術人生就走完了。

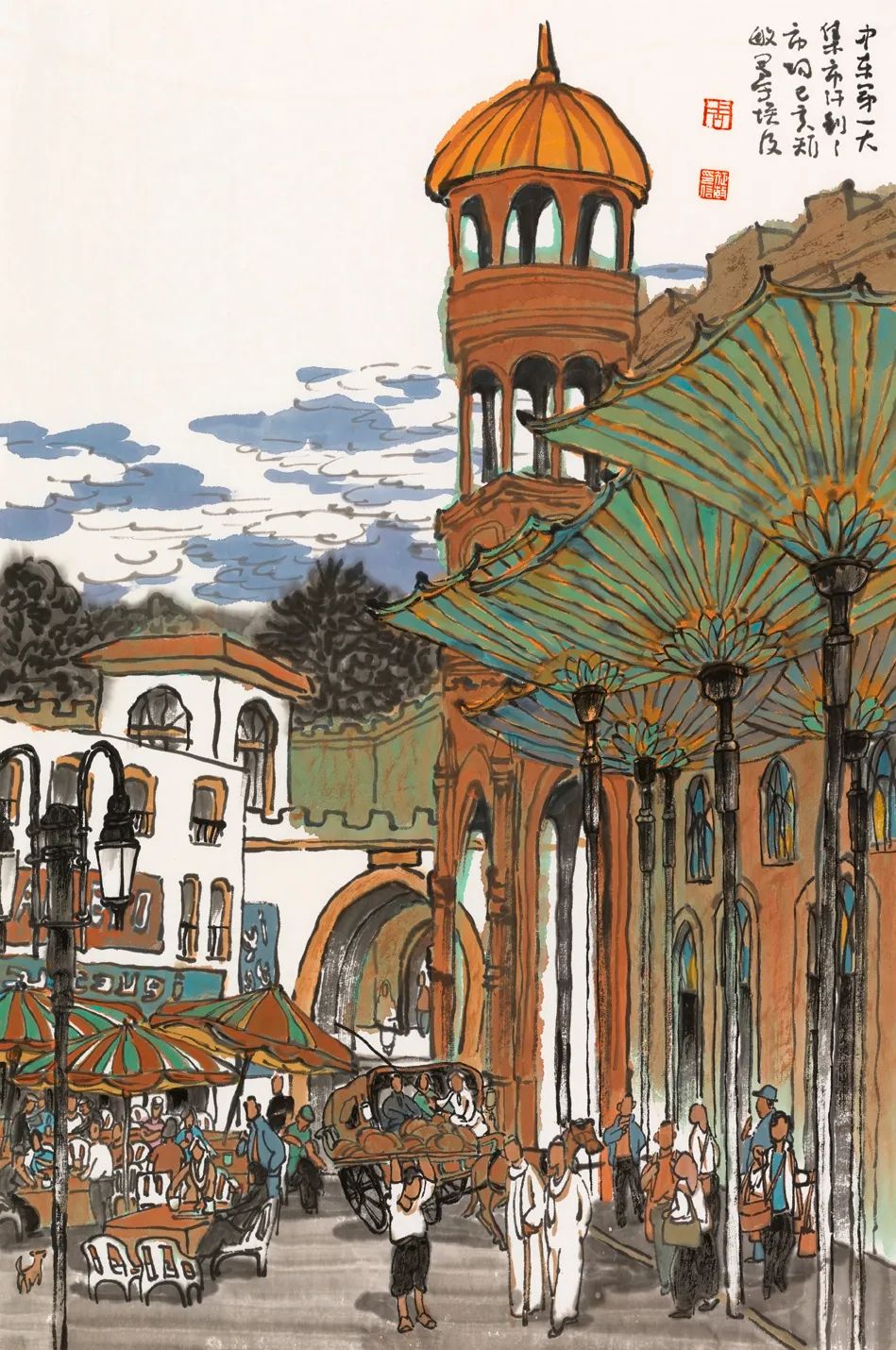

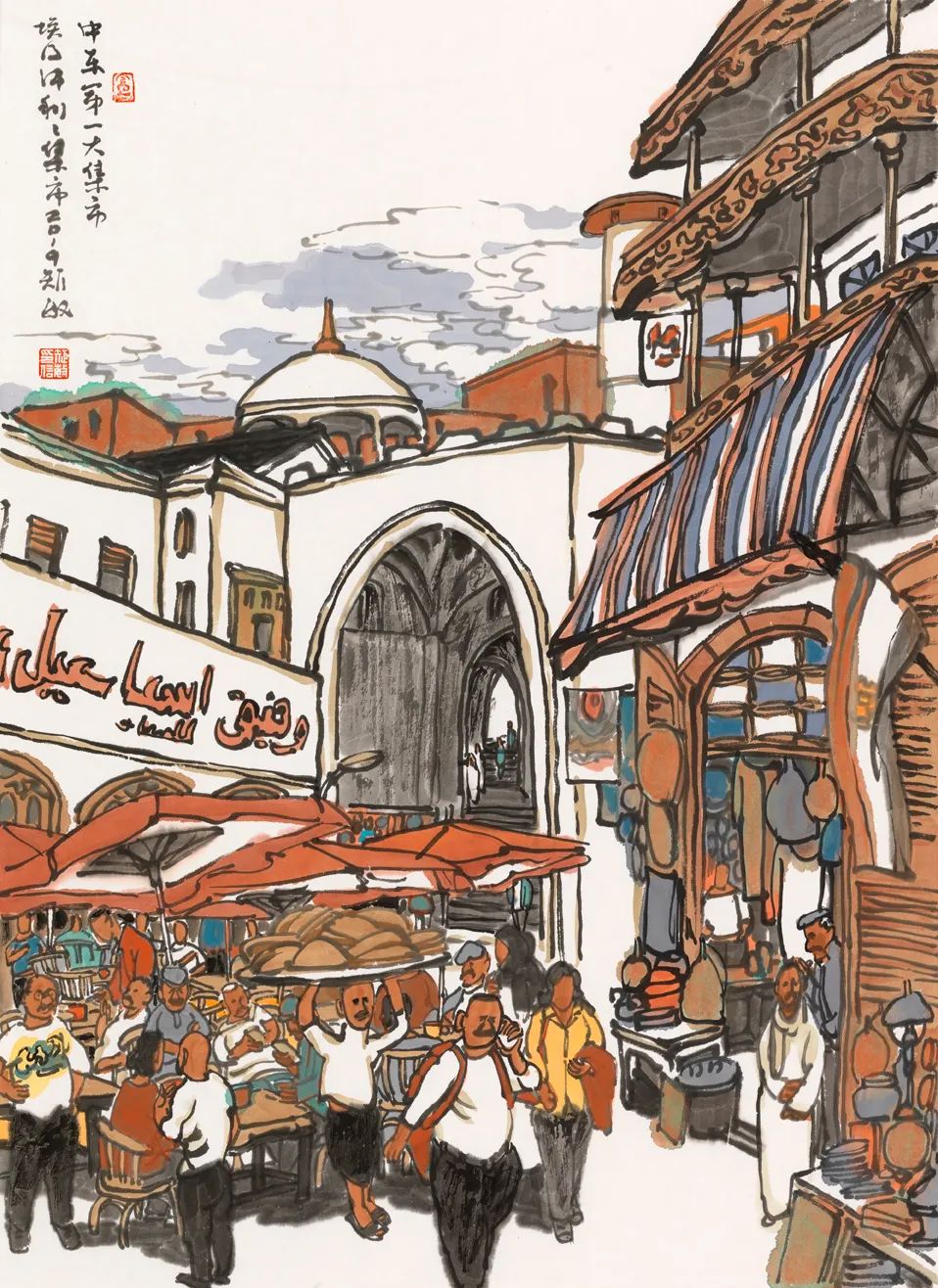

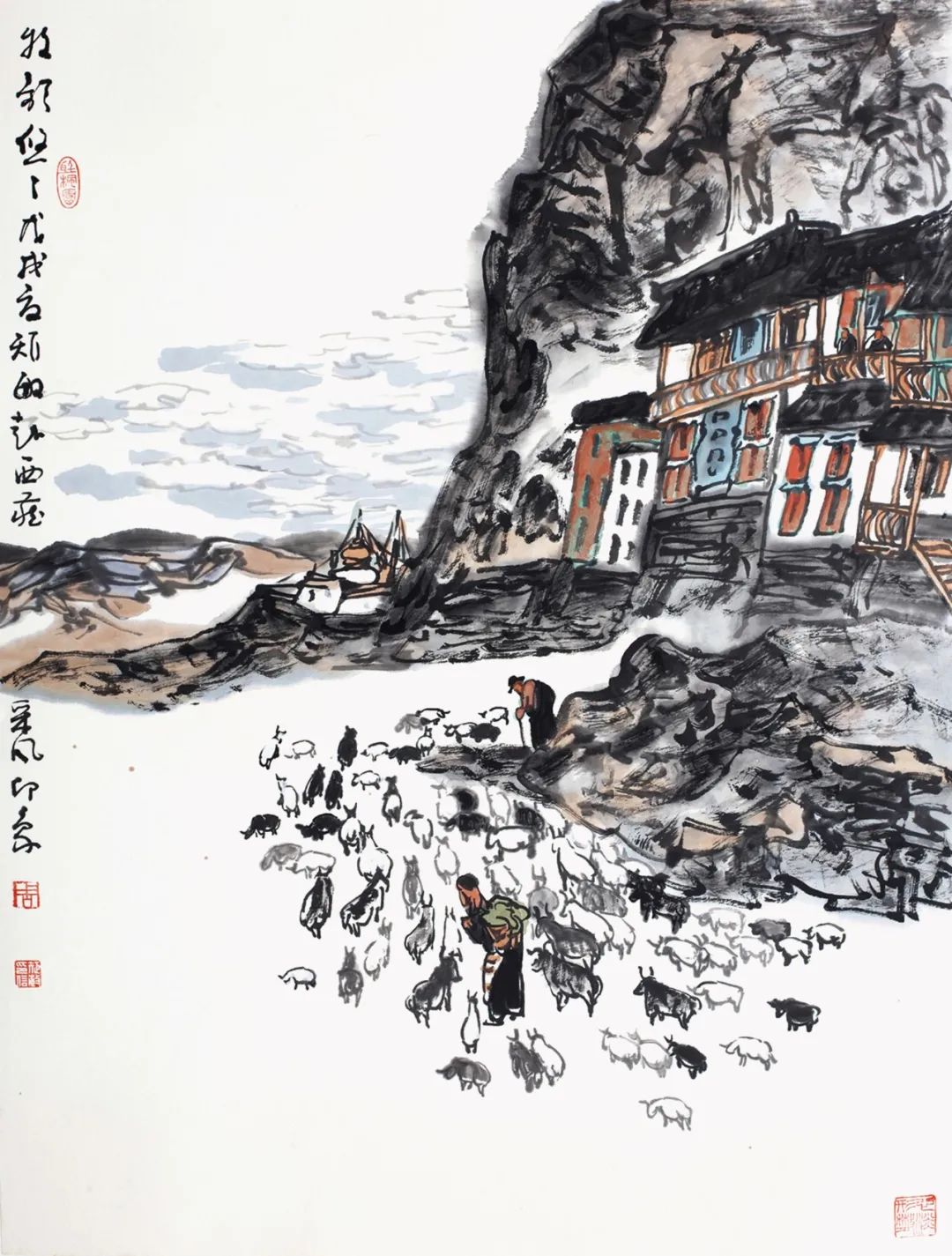

周矩敏作品

●“史論”,學史就是為論,論無觀點,史也白學了。傅雷之所以被藝術界記住,就是他不避諱世俗所見,談事論藝能講出自己的觀點。

●中國畫本質上就是寫意性繪畫,從哲學層面來看,這話沒毛病。寫意精神是一個抽象概念,這和物理層面上存在的工筆與寫意形式是兩碼事。有時候妄議約定俗成的觀念,等于空耗知識資源,沒有實際意義。

(二)

●中國畫的筆墨具有豐富的精神性,這種可見可悟的狀態卻不可言狀。書畫表現出來的“味道”是視覺之“味”,只能品無法言,孰高孰低就是從“味道”中品鑒出來的。

●用中國畫手段去表現外國風情有點像紅茶里加奶做出來的“奶茶”,雖然是兩個品種,只要調和適當,也可以成為好“飲品”。摻入奶的茶還是要保持茶的口味,否則偏奶(西畫)偏茶(中國畫)都不是個味兒。畫中景、心中味,自己要把握好。

●黃賓虹的山水畫是一座高峰,但奇怪的是凡學黃賓虹山水畫的卻無一成才。究其原因,眾人都在學黃的“技”卻忽視了黃的“道”。計較于筆墨技巧——干、濕、濃、淡、枯、疾、澀等變化的人,大多不成氣候,反而以道入技、依靠中鋒之變化而成大家者居多,八大、吳昌碩、齊白石、潘天壽……皆如此。

●繪畫技法越繁縟越沒有難度,越簡單越有難度。凡是借復雜的制作技巧來豐富畫面效果的,只能算是“工匠”精神;用技的豐富來掩飾精神的單薄,藝術生命力就難以旺盛。當然,用復雜的技巧能呈現出單純的畫面,那就是高手了。

●隨著AI技術的應用,許多以寫實為主的名家作畫風格被科技手段所復制。現在只要輸入相關數據就可以作二次性、三次性再創作,這引起了美術界的關注。科技與人競爭,誰會贏?如何創作出無規律可循的圖式語言、模糊建立數據邊界,成為捍衛藝術成果至關重要的手段。人機合作是技術,“人文情懷”還是要以人為本的。

●如今,傳統繪畫和當代藝術之間形成了一條鴻溝,各玩各的圈子,好像兩種藝術是兩條岔道上的火車,各自沿著自己的軌道前進,永遠無法并軌。其作者群和觀眾群也涇渭分明,展廳、畫廊、收藏圈就是分水嶺。但也有例外,故宮舉辦院藏古畫展覽時,蜂擁而至的參觀者中有老者但更多的是年輕人,他們很當代。藝術分傳統與當代?這是個偽命題。觀念決定存在價值。

●從藝術本體角度看,藝術創作是私人行為,拿起筆來求個性,這是常識。既然藝術講個性,就涉及藝術批評方面的問題。我們通常有一個習慣:專家們喜歡讓別人依照自己的經驗去改畫,結果集眾多專家意見,畫家初現的一點藝術個性被共性磨平了。這樣的尷尬現在已成為一種常態。特別是給有藝術天賦的后生們提意見,我認為采取“無為而治”比“好為人師”更具積極意義。(附圖為周矩敏作品)

(三)

●“讀萬卷書,行萬里路”成了一條勵志的古訓。現在“行萬里路”的大有人在,“讀萬卷書”者寥寥無幾。古代讀書人去畫畫,讀書是正業,行路是見識,畫畫是修為,所謂的文人畫就是在這種歷史背景下誕生的。如今,文人和畫家沒有必然的聯系,因此行路、讀書看各自的興趣。

●現在有個奇怪的現象:好畫,未必出自好畫家之手。許多國展獲獎作者在下一次國展投稿時,初選可能就被淘汰了。水平如此不穩定?這徹底顛覆了好畫一定出自好畫家之手的傳統觀念。雖說“文無第一,武無第二”,但文講究層次。觀照齊白石、黃賓虹、潘天壽等人的作品,雖風格各異,但藝術層次相當;雖有精品和潦品之分,但總體水平是穩定的。齊白石的此蝦與彼蝦差距不會太大,這就是——大家。

●自媒體的興起似乎沖擊了傳統官媒的威權,大有與之平分秋色之勢,但細想還是有很大區別的。官媒,能證明你存在的真實性;自媒,可以夸大你存在的娛樂性。前者可以沾染點兒廟堂氣,后者可以沾染點兒市場氣。因此,無論在廟堂辦展還是在市場吆喝,互為尊重、互相包容,“桃李春風一杯酒,江湖夜雨十年燈”,人生不易,彼此看菜下飯,各取所需。

●從社會學角度看,畫畫對社會進步沒多大積極意義。但對個人而言,畫畫有點兒意思。能把有意思的事貫穿一生,對生命來說就是意義。

●不知道啥時候出現的畫二代、畫三代群體。畫畫是極端私人性的文化創造行為,創造性思維還可以傳代?聞所未聞。從沒聽說過國外有畫二代群體。假如遺傳學上證明創造性思維可以傳代,那么大畫家的后代全是大畫家了。據說北京曾辦過名為“青出于藍”的畫二代、畫三代的畫展,捧場的人很多,江湖效應大于藝術效應,最后以“青出于藍不如藍”的結局收場。

●如今的社會生態環境越來越令人難以適應。以專業為重的美術界也時興“圈子文化”了,此圈彼圈就像江湖幫會一樣各行其是。只要有圈子存在,文藝作品評選就不可能做到完全的公平公正。職位決定地位,地位決定價位,權益總能跑在利益前面,彎道超車成為一種常態。此風不清,美術難有凈土。(附圖為周矩敏作品)

(四)

●有人問我,為什么畫家都個性張揚并且很自負?畫家分兩類:體制內和體制外。前者是少數,后者是多數。多數畫家屬于文化的創造者和勞動者,他們是一個最誠實最不善于偽裝的群體,但又急盼著人們能夠讀懂他們的畫,以畫換生活,喝幾聲也屬于“君子動口不動手”的雅舉。他們有的裝束怪異,這是在給自己做一個流動的廣告,沒毛病。他們自言自語為自己鼓勁打氣,遠比某些體制內大佬自吹自擂更具誠信。

●說起文化代溝總有人喜歡和年齡掛上鉤,好像生理年齡決定了思想觀念。這種一概而論的觀點,既不科學也不人道。文化觀念因人而異,文藝批評尤其如此。“文如其人”,這里的“人”是指作文之人,不是指自然人。畢加索和趙無極至老都在創新,他們的藝術觀念一直是時代的風向標。

●我很佩服那些所謂的“成功人士”,哪怕早已經退位還保持著在位時的那種優越感,他們出席活動對自己位置的安排很敏感,也很在乎自己在公共環境中的話語權。他們一開口就帶著廟堂腔,用正確的廢話作所謂的總結。他們處處用好為人師的態度給別人指點江山。他們有著“眾人皆醉我獨醒”的自信,發現別人的缺點就像發現自己的優點那樣容易。這樣的“高人”還少見嗎?

●有一次亞明對董欣賓講,古代有十八描之說,如果你真有自信就再往前走一步,創造出第十九描。此話雖屬于亞與董談藝閑聊的激勵之語,但也提出了一個深層次的問題——如何為傳承發展定一個現實方向。為此,我一直在努力嘗試突破既有的樣式。我現在的白描人物用線異于傳統的十八描,雖不能妄言是第十九描,但個人風格的識別度還是很高的。如何在學術上定位不重要,重要的是我之線為我用。

●自從李震堅、方增先用水墨加素描的方式畫現代人物后,“水墨寫實人物畫”成為新浙派的主要特色而風靡全國,也成為表現重大題材首選的形式,幾十年沒有大的改變,當然其間也衍生出許多其他表現方法,但是手段都類似。水墨寫實人物畫成為最不能體現個人風格的畫風。寫實以“似”為主,嚴重阻礙了發揮寫意的想象空間,盡管有造景的畫面,但把寫實人物置于虛擬世界的浪漫情懷還是與意象相去甚遠。現在回想,潘天壽當年堅持中西繪畫必須保持距離、強調傳承創新以線造型的觀點是具有前瞻性的。豐富的水墨語言本是來自大寫意花鳥畫的手法,現在硬是和素描扯在一起,如此,筆墨與造型之間左顧右盼、顧此失彼,削弱了各自的長處。一幅畫出現了不同風格:頭像和手是寫實性素描,服裝、場景是水墨大寫意,此類畫可以作為美術作品,但不能稱為中國畫。反而以線為主、注重結構的人物畫更具中國味兒。(附圖為周矩敏作品)

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com