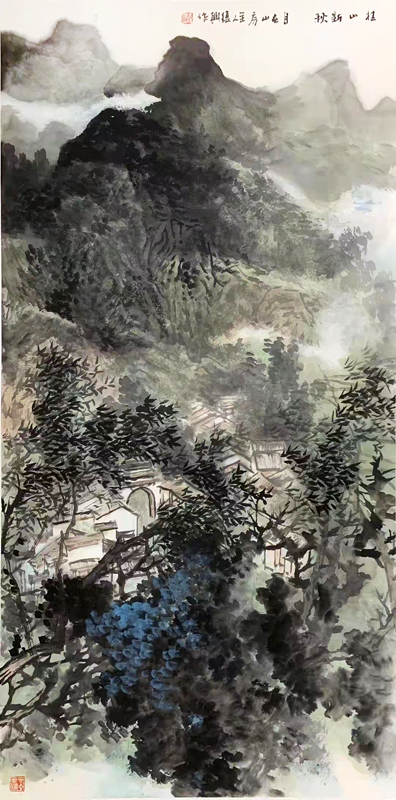

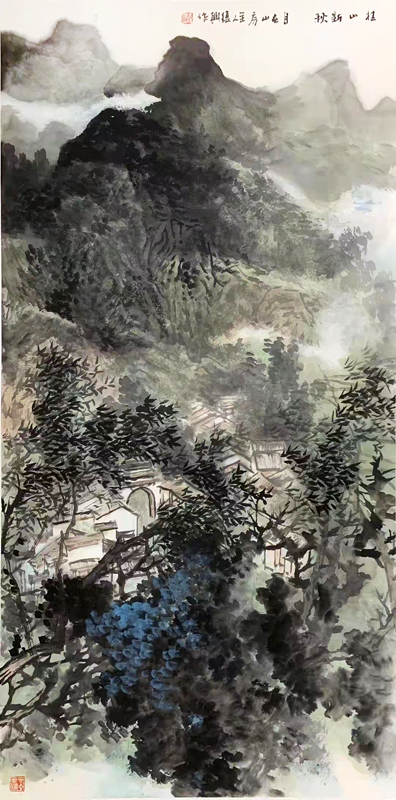

張復興先生畫作《桂山新秋》

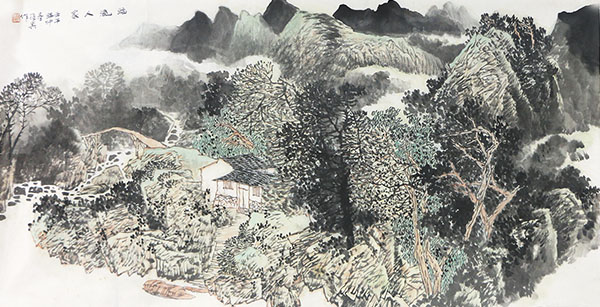

如此次《西部成功書畫家》刊載的“墨舞丹青·壬寅賀新春成功美術館館藏名家作品線上賞鑒”活動展出的張復興先生作品《桂山新秋》����,看似質樸拙誠的筆墨內里����,卻能組合出富于音韻感和節律感的豐饒筆墨語言內蘊,以及充滿生命活力的山巒峰谷�、云水煙霞��、茂密植被藝象?���;驅懟蝰?���、或線或面��、或勾或染技法綜合運用和造景造境,使得喬木峻拔、矮灌密實�、藤蔓纏繞的近景營構����,疏中有密����、密有罅隙更增畫面空間����,云翳掩映中又見原汁原味的原生態村落瓦屋��,顯露出“一鱗半爪”似的屋檐��、樓角,尤見國人審美含蓄內斂����、雋永蘊藉的詩意審美����。

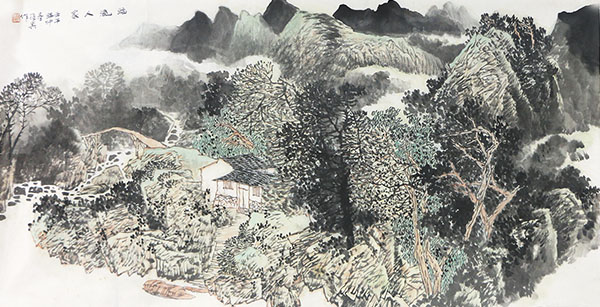

張復興先生畫作《林泉人家》

再有墨色交融�����、氤氳布陳的遠景朦朧山色中�,還見線寫勾勒皴寫帶來的鮮明山巒棱角�����,線與面交錯���、墨與色層疊辨證統一與音韻媾和。山水起伏丘壑縱橫的骨氣之象��,與煙云蒸陶�����、山嵐異彩的血肉體積渾然一體����,自然峰巒亙古聳立與元氣流溢瞬息萬變交合于畫面�����,一實一虛�、一靜一動����,相得益彰而錯落成彩,既見畫家深諳國畫山水筆墨審美律動本質的藝術情致,也不失其深入桂山田園生活體驗感物����,于“新秋”桂山田園凝濾表達和畫面映照中�����,呈現的“求真”“取意”審美之趣。

賞讀張復興先生筆下蘊含畫家強烈主觀精神思想的“桂林田園家山”��,并與桂林山水奇峰羅列�、怪石嶙峋,靜水清幽�����、碧波無痕的客觀自然作比較����,總能讓筆者聯想起美學家宗白華先生��,對“錯彩鏤金”之美與“出水芙蓉”之美的辨析�����。那極能吸引觀者眼球,如巧奪天工般的光影山水自然�,讓無數愛好山水的游者如癡如醉��,以漓江山水為代表的天地“美景”,是自然本身“錯彩鏤金”般帶給觀者視覺和感官上動人心魄的“極美”����,也只能適合極度寫實藝術和一比一的攝影復刻了���。而更多向山水精神內部探究���,追求其意韻內涵的國畫山水��,更適合如“出水芙蓉”般尋求天地萬物本真�����,追尋藝術內部結構的陰陽相合與自然生命真相的相融和“與道同機”。如張復興先生的這幅《桂山新秋》�,詩意田園似的桂山初秋畫圖�,所呈現的不僅僅是八桂鄉村風光���,更深層折射的是畫家主觀情思的寄托��,看似素樸簡淡之中卻是其深沉的鄉情歸處��。這種畫面藝術的美��,也恰如宗白華先生所言:“一切藝術的美��,以至于人格的美,都趨向玉的美:內部有光彩�,但是含蓄的光彩���,但是這種光彩是極絢爛又極平淡�����。”(《美學散步》)���,是其心靈安放之鄉,是其繪畫藝術質璞歸真之所�����。

(文/成功美術館書畫藝術評論員 馮宜玉)

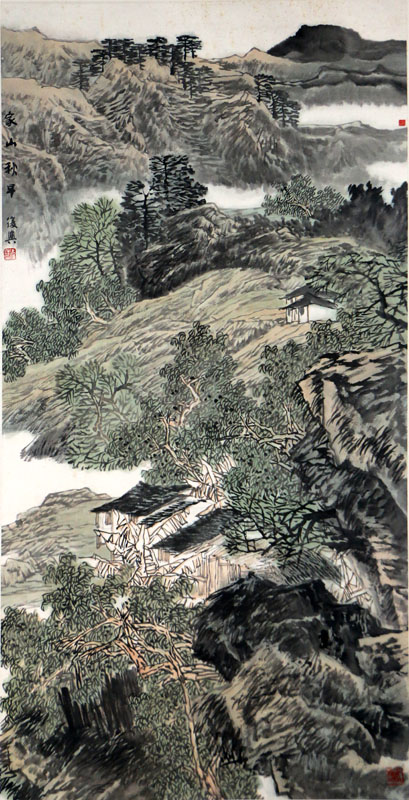

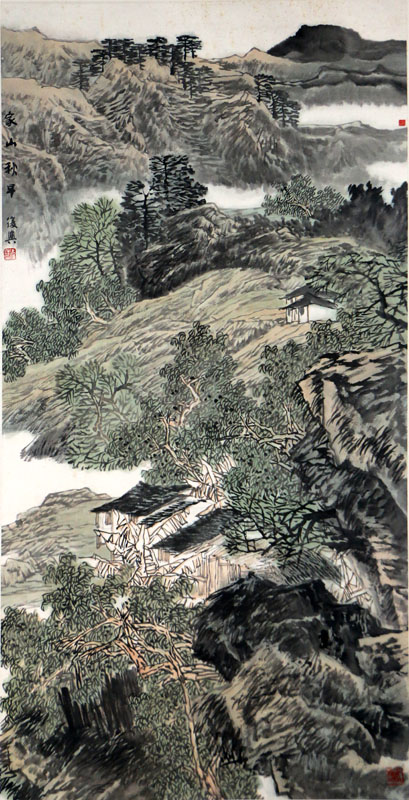

張復興作品《家山秋早》

張復興作品《家山秋早》

畫家簡歷:張復興���,1946年生���,天津人��,祖籍山西�����。系文化部中國畫學會常務理事、文化部中外文化交流中心中國山水畫創作院副院長�����、中央文史館書畫院研究員���、中國友聯畫院畫家��、北京人文大學書畫藝術學院特聘教授、廣西美協顧問、廣西藝術學院名譽教授、廣西政協文史研究館館員、中國美術家協會會員����、一級美術師��。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com