2019-07-26

生活是一種律動,須有光有影,有左有右,有晴有雨,趣味就在這變而不猛的曲折里,微微暗些,再明起來,則暗得有趣,而明乃更明。

——老舍

簡練而深刻的話語,總像一陣和煦的春風,拂面輕盈,在心頭又繚繞騷動,老舍的文字便是有著這般讓人心動的力量。

舒慶春(1899年-1966年),字舍予,筆名老舍,滿族正紅旗人,生于北京,

中國現代小說家、著名作家,新中國第一位獲得“人民藝術家”稱號的作家。

1913年,考入京師第三中學(現北京三中),數月后因經濟困難退學,同年考取公費的北京師范學校。

1918年畢業,被派任到方家胡同小學當校長。

1922年,在天津南開中學教國文,同時還在英文夜校和燕京大學補習英文。

1924年,赴英國,任倫敦大學亞非學院(School of Oriental and African Studies, University of London)講師。

1934年,任山東大學文學系教授。

1966年8月24日,中國作家老舍因不堪忍受紅衛兵的暴力批斗,在北京太平湖投湖自盡。1978年初,老舍得到平反,恢復了“人民藝術家”的稱號。

北京老舍故居 北京市東城區燈市口西街豐富胡同19號

北京老舍故居 北京市東城區燈市口西街豐富胡同19號提起老舍,那份莫名的淡然的文人氣質便似乎有些涌動,故居中的故人痕跡,是闊亮且安靜的,有種悠遠的意境,一如故人。

能詩會書的文人氣質

老舍膾炙人口的作品不少,《駱駝祥子》、《四世同堂》、劇本《茶館》等,讓人有種如數家珍的感覺。

而其飽滿的藝術氣質不僅僅是表現在能寫得一手膾炙人口的好文章,一手書法亦是盡顯其文人氣質,而提起收藏藝術品,更是難以三言兩語道盡。

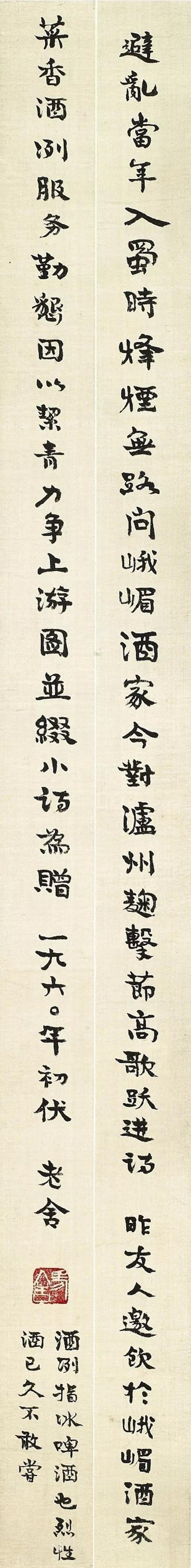

老舍《贈友人句立軸》紙本 (現藏于臺灣何創時書法藝術基金會)

老舍《贈友人句立軸》紙本 (現藏于臺灣何創時書法藝術基金會)老舍書法有著自己的藝術風格,銳利與圓潤各得其所,又相互補充,有一種剛柔相濟的形態。

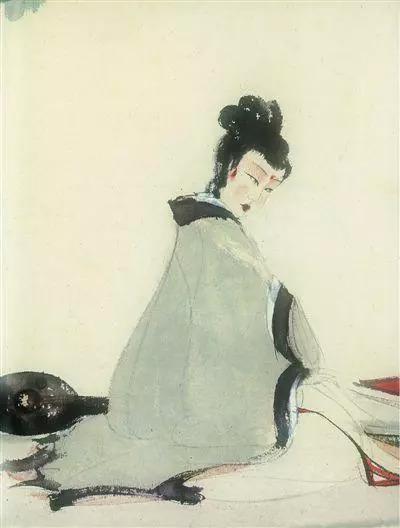

傅抱石《湘君圖》(現藏于中國現代文學館)

傅抱石《湘君圖》(現藏于中國現代文學館)一次傅抱石給老舍寄來一張剛畫好的《湘君圖》賞析。

老舍高興之余,立刻找來一小張“庫紙”,即明清宮中存留下來的皇帝的御用書畫紙,在上面寫下一段獲得傅氏美人圖的觀感,鈐“老舍之印”。

老舍這幾行毛筆小字寫得工整渾厚,有著一種形式美,表現了文人的雅興,能將人帶入一種雅致的意境。

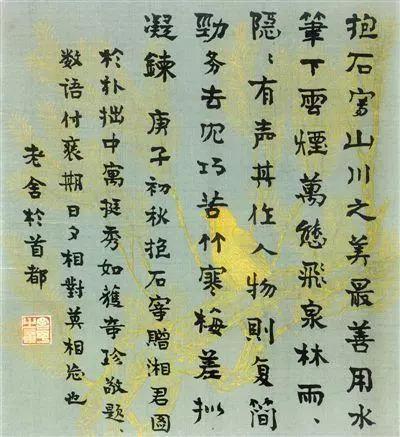

老舍在《湘君圖》上的題字

老舍在《湘君圖》上的題字隨心而行的收藏之路

老舍的收藏之癖是在其中年時期開始的,說起他的收藏,“隨心而行”大概是最好的概括。他的收藏原則有著自己的個性。收與不收,全憑自己喜愛與否,且不管它們是否真的具有價值。

老舍北京故居 臥室

老舍北京故居 臥室老舍曾在其書中寫道:“在北平的琉璃廠,我們常常可以看到兩種人。”

“第一種是規規矩矩,謹謹慎慎,與常人無異的。他們假若有一點異于常人的地方,就是他們喜歡收藏字畫、銅器或圖章什么的,這些人大致都有點學識。他們手中一有了余錢,便花費在使他們心中喜悅而又增加一些風雅的東西上;

第二種人便不是這樣了。他們收藏,可也販賣。他們看著似乎風雅,可是心中卻與商人沒什么差別。他們的收藏差不多等于囤積。”

老舍書中所言的第一種人,便如同其自身對收藏的定義,其收藏藝術品,更像是給生活多增添些許風雅。

而老舍的私人藏品蔚為壯觀:任伯年、傅抱石、李可染、林風眠、吳作人、黃胄等書畫家的藝術作品應有盡有。

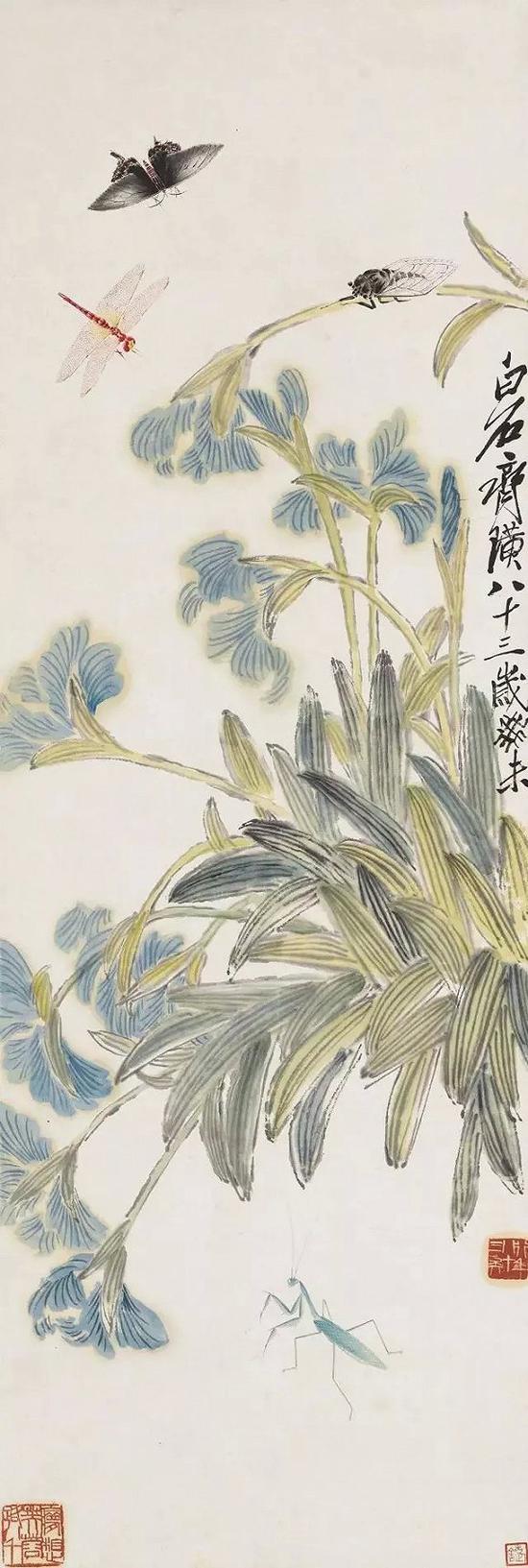

1943年齊白石《工蟲鳶尾花》(2013年嘉德春拍 成交價:1840萬元)

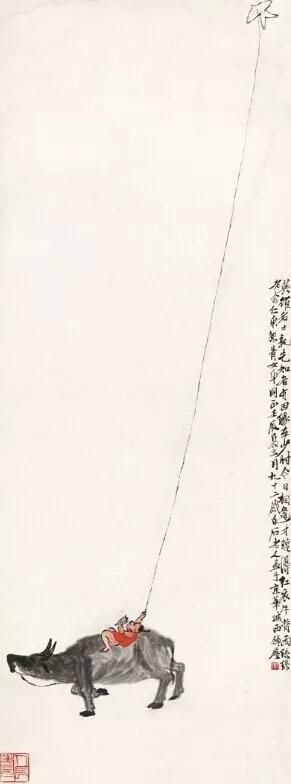

1943年齊白石《工蟲鳶尾花》(2013年嘉德春拍 成交價:1840萬元) 1952年 齊白石《紅衣牛背雨絲絲》(圖片來源中國美術館)

1952年 齊白石《紅衣牛背雨絲絲》(圖片來源中國美術館)老舍曾說:“在窮苦中,偶爾能看到幾幅好畫,精神為之一振,比吃了一盤白斬雞更有滋味!”

可見,對于老舍來說,欣賞好的藝術作品是一種享受,是一種精神上的升華,而不僅僅是局限于作品帶來的收益,也正是如此,老舍才能和諸如齊白石等的一代大師成為知己好友。

齊白石《雛雞出籠圖》軸 紙本,墨筆,縱67.2cm,橫32cm(現藏于北京故宮博物院)

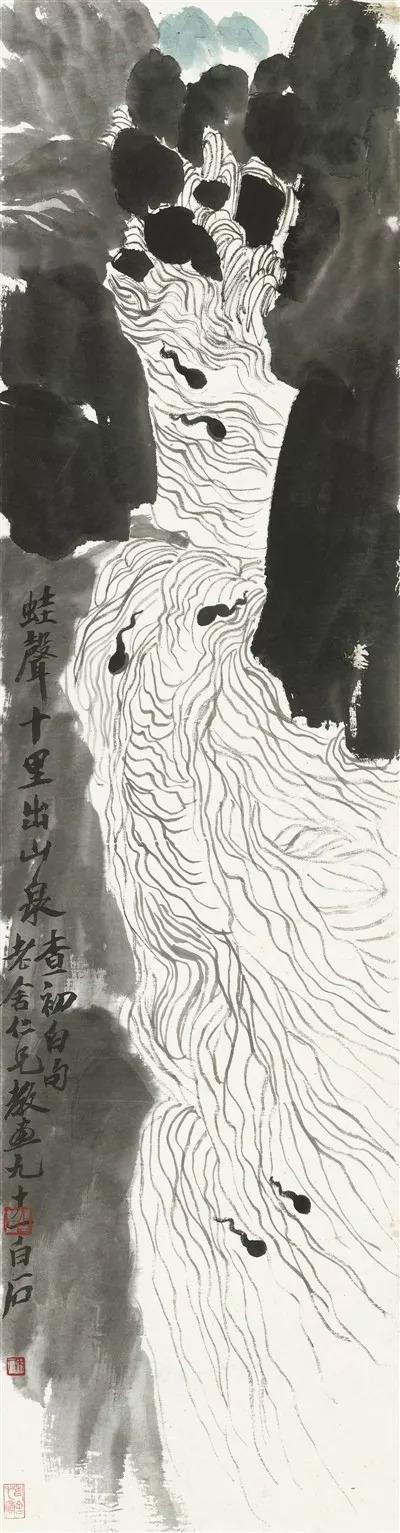

1951年齊白石《蛙聲十里出山泉》紙本設色,129cm×34cm(現藏于中國現代文學館)

簡略的筆墨繪出山間直下的急流,蝌蚪在流水中嬉戲,畫面中沒有出現蛙,但卻似乎有著畫面外的“聲音”,蛙聲在遠方搖曳著。這幅畫將將“詩中有畫,畫中有詩”意境詮釋的酣暢淋漓。

這幅作品是齊白石晚年的重要作品,而這幅作品跟老舍息息相關。

老舍北京故居 庭院

老舍北京故居 庭院一次,老舍先生到齊白石先生家做客,他從案頭拿起一本書,隨手翻到清代詩人查慎行一首詩,有意從詩中選取一句‘蛙聲十里出山泉’,想請齊白石先生用畫去表現聽覺器官感受到的東西。

為此,齊白石甚至還苦惱了數日,后來經過認真思考,齊白石了解后,據說經過幾天的認真思考,憑借自己數十年的藝術修養,以及對藝術的真知灼見,終于完成了“任務”,把‘蛙聲’這一“可聞不可視”的現象,通過酣暢的筆墨表現出來。

當老舍先生打開齊白石的畫看完之后,高興得拍案叫絕。

豐富多彩的藝術含量是藝術品的精髓

胡絜青(老舍夫人)曾說:“他(老舍)自己作畫水平不及一個幼兒園的孩子,卻偏偏有一雙鑒賞家的眼力……家中常常畫家入云,墻上好畫常換,滿壁生輝。”

老舍先生愛畫,愛看畫,愛收藏畫,他和夫人胡絜青先生雅好收藏,家藏頗豐。他們的藏畫,或為友人饋贈,或間接而得,或市場購入,幾十年間,形成了相當的收藏規模,其中不乏名家精品。他們常把這些藏品張掛于家中,同時繼承了傳統文人的雅集形式,不僅定期更換,更邀請好友共同賞玩,長此以往,其客廳西墻在當時有了“老舍畫廊”之稱。

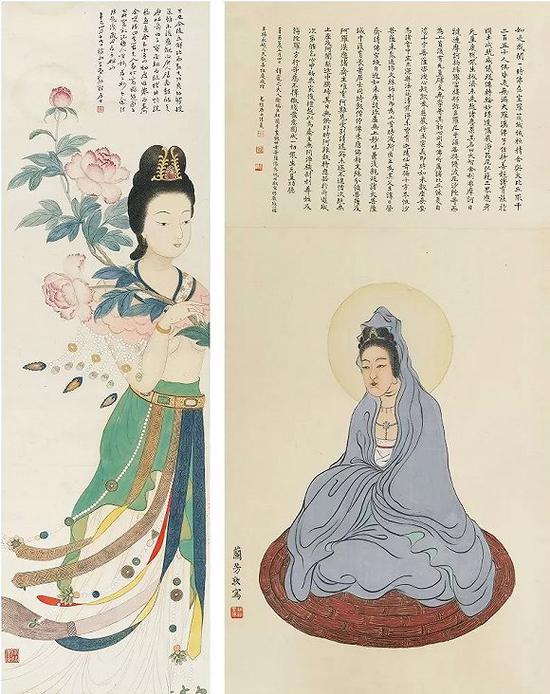

1921年梅蘭芳 林衛嫣 《歡世音菩薩像》唐畫仕女 立軸 78×37cm;91.5×27.5cm(上海敬華2009年春拍:成交價 17.92萬元)

梅蘭芳 牽牛花(202×49cm)(現藏于中國藝術研究院)

梅蘭芳 牽牛花(202×49cm)(現藏于中國藝術研究院)除了書畫作品,老舍還喜歡收藏扇子,對于扇子,豐富多彩的藝術含量是老舍的收藏初衷。

老舍曾想著收藏一套名伶們的畫,想著這是一個新的系列。但老舍并不向他們求畫,他自己去收集,費很大的勁去淘換,他覺得這是樂趣。

老舍北京故居 展覽館

老舍北京故居 展覽館梅蘭芳的琴師許蘭有一次贈給老舍一把梅先生畫的扇子。許蘭說這把扇子有著非同尋常的經歷,很有紀念意義。

原來,梅先生演《晴雯撕扇》時,會在上臺之前親筆精心畫一張扇面,裝上扇骨,帶到臺上表演后當場撕掉。演一次,畫一次,撕一次,成了規律。

許先生有一次等散了戲后偷偷地把撕掉的扇子撿回來,請裱畫師想辦法貼好,送給老舍的那把就是這么撿回來的。

老舍大為感動,他為許蘭的細心和體貼入微而感動,更贊嘆梅蘭芳先生對于藝術的認真與一絲不茍。

老舍每次向朋友們出示這把扇子時,都要動情地講述梅先生畫扇面的故事。后來,老舍還不止一次地在演講里引用這個例子,他高度評價梅先生的認真、勤奮。

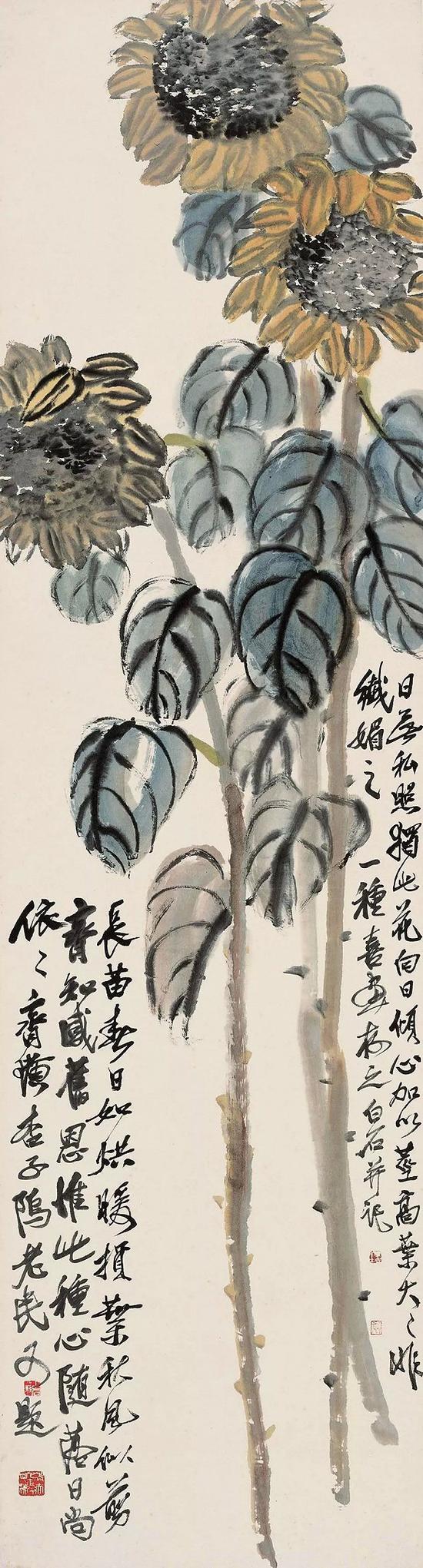

1951年齊白石《向日葵》(2013年中國嘉德春拍 成交價:1552.5萬元)

1951年齊白石《向日葵》(2013年中國嘉德春拍 成交價:1552.5萬元)人與藝術品收藏之間,似乎是存在著一種相得益彰的關系,藏者品性高雅,其藏品定是意境高遠,藝術價值匪淺的,或許老舍藏品的價值并不是在于作品的精妙或是貨幣價值,而是他如何從文學家的身份看待藝術品收藏。

也許就是老舍這番“隨心而行”的收藏經,

方才助他“淘”得一些為人贊頌的藏品,

或許,這才是人們孜孜以求的收藏之道。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com