2019-05-05

從整體上觀察達·芬奇的多件作品,有一個特質尤其容易引起人們的好奇心,那便是女性形象的中心地位,多幅肖像畫中,只有一件的主角是男性。凡是達·芬奇致力于刻畫女性的作品,不論是顏料還是技法,都存在某種不同尋常的特質。

達·芬奇一生中曾在意大利多個地區輾轉流連,尋求寄身之所。這些旅途中他遇到了許多非凡的女性。女性在文藝復興時期扮演了重要角色,她們不再是當權者背后的嬌妻情人,而是站在了大小宮廷中風口浪尖的位置,開始以個人身份成為藝術贊助人,或在形勢需要下肩負起管理國家、執掌權力的重任。這些女子因兼具出色的文化修養、優雅的氣質與動人的美貌而被文藝復興時期的藝術家奉為繆斯。

4月18日于意大利大使館舉辦的《達·芬奇筆下的她》新書介紹會中,本書作者,意大利薩薩里大學化學系教授易諾晨以“達·芬奇生命中的女性”為著眼點,不僅限于被他封存入畫的俏麗女郎,還包括他一生中遇到的多位文藝復興時期女主角,這些女性啟發他前往未知之地一探究竟,直至觸及某個曖昧的境界——一個性別特質渾然天成、難分彼此的幻境。

憂郁的未婚妻

在維羅吉奧工作室當學徒期間,達·芬奇為吉內芙拉·德·本奇繪制的肖像被認為是他在佛羅倫薩完成的最重要、最有代表性的作品。維羅吉奧的雕塑作品《捧花的女子》被認為原型極有可能是吉內芙拉,達·芬奇很可能看到老師的作品后才完成了這幅經典之作。

達·芬奇筆下的人物情緒總是隱秘而模棱兩可。畫中的女孩僅有16歲,來自佛羅倫薩最富有的家庭之一。她面色蒼白,雙眼既沒有向下凝視,也沒有盯著畫外某一點,而是與觀眾四目相對,似乎有某種難言之隱。吉內芙拉正值訂婚時期,但表情絲毫沒有流露出喜悅。背景的刺柏樹幽暗沉重,仿佛黑暗的預兆,暗示女孩無法預料、并不幸福的未來。

吉內芙拉·德·本奇肖像

吉內芙拉·德·本奇肖像當人們探索畫布的背面時,吉內芙拉的“隱情”才逐漸浮出水面。畫的背面,刺柏在中間,月桂和棕櫚在兩邊,被寫有“美貌裝點美德”的綬帶纏繞。看似無關緊要,若將其與同一時期另一幅肖像《持羅馬幣的年輕人》比對,不難發現一種驚人的巧合。這幅畫的主人公是新到任的威尼斯共和國駐佛羅倫薩大使,他的家徽含有月桂和棕櫚的圖案,《持羅馬幣的年輕人》背景中也出現了月桂和棕櫚樹。年輕的使者對吉內芙拉一見鐘情,即使后來回到威尼斯,還是對女孩魂牽夢縈,寫了很多的詩篇贊美她。但吉內芙拉將要結婚,無法回應使者的愛慕。因此,在《吉內芙拉·德·本奇肖像》中,達·芬奇展現出的是“不可能的愛”。刺柏本身是純潔與貞操的象征,使沒有結果的感情更為沉重。另一個解讀是吉內芙拉的憂郁是因為疾病,丈夫在交稅時曾聲稱為妻子治病花光了全部積蓄。但吉內芙拉壽命很長,在丈夫之后去世,因此這個說法被認為是丈夫避稅的借口。

抱貂女子的驚鴻一瞥

1482年,達·芬奇前往米蘭,在貴族宮廷中進行創作和研究活動。他的才能極受米蘭公爵盧德維科·斯福爾扎的青睞,這一時期他為盧德維科的情人切齊利婭·加萊拉尼創作的肖像《抱銀貂的女子》以絕妙的明暗處理聞名。

畫中的切齊利婭裝束簡潔,從頸間繞一圈垂下的黑色珍珠項鏈是這個美人身上唯一的珠寶。額上系著細細的黑色發帶,體現了當時的束發時尚。樸素的風格,反而襯出了切齊利婭的絕代風華。她微微側身,仿佛被來人吸引了目光。側身的瞬間光線正好照射過來,襯托出切齊利婭優雅的頭顱和柔美的面孔,達·芬奇捕捉了這個神秘的時刻。

抱銀貂的女子

抱銀貂的女子16歲的切齊利婭得到了良好的教育,極有修養,也深受公爵喜愛。兩人非常恩愛,切齊利婭很快懷孕并生下了孩子。公爵夫人要求公爵立刻離開切齊利婭,于是兩人不得不分開。但很快公爵有了第二個情婦,于是又要求達·芬奇為新情人作畫。但達·芬奇沒能再找到為切齊利婭畫肖像時的默契。這個情人較為年長,已經擁有兩個孩子,在達·芬奇眼中不復少女的靈性,因此這幅作品遠沒有《抱銀貂的女子》精彩。達·芬奇自己喜愛有加的作品,也受到了其他人的偏愛,開啟了他在曼多瓦的下一段旅程。

1500年前后,米蘭被法國入侵,達·芬奇只好逃離米蘭前往曼多瓦避難。這并非是一個巧合,而是應伊莎貝拉·德·埃斯特侯爵夫人的邀約。她是如此知性、高貴,甚至被稱為“世界第一夫人”。伊莎貝拉是米蘭公爵夫人的姐姐,她非常欣賞《抱銀貂的女子》,還曾讓妹妹將畫作寄往曼多瓦,欣賞了幾個月才歸還。從那時起,她就渴望自己擁有一幅類似的肖像。達·芬奇答應了這個要求,但等到他離開曼多瓦,肖像還停留在草稿階段。他帶走了畫作,等待著未來完成。

達·芬奇一去再無回音,急切的伊莎貝拉找來了提香為自己畫像。年輕時的伊莎貝拉非常美麗優雅,但隨著年齡增長日漸發福,引起了宮廷中對她身材的議論,這令她尤其不悅。老實的提香在肖像中如實展現了侯爵夫人的身材,伊莎貝拉看到后立刻要求提香銷毀,并按照她的要求再畫一幅。提香的第二個版本終于使挑剔的伊莎貝拉滿意了,但她還暗暗渴望著《抱銀貂的女子》那樣的肖像,于是又叫來了一位畫家來佛羅倫薩畫像,基本完成了心愿。不死心的伊莎貝拉不斷給周游的達·芬奇寫信,提醒他未完成的畫作,而達芬奇早已一去不返,杳無音信,直到他的下一幅作品《蒙娜麗莎》,吸引了全世界的矚目。

提香為伊莎貝拉·德·埃斯特侯爵夫人所繪第一幅肖像

提香為伊莎貝拉·德·埃斯特侯爵夫人所繪第一幅肖像千姿百態的蒙娜麗莎

蒙娜麗莎的微笑向來是“謎中之謎”,肖像中的人物帶有一種令人喜悅的微笑,那樣的笑容甚至讓人覺得過于超凡脫俗,更像是神跡的顯現而非現實的人物,在生活中你無法看到這樣的笑容。一名生活在500年前的佛羅倫薩女子,她的肖像成為這個時代最偉大的象征之一。

達·芬奇本人為《蒙娜麗莎》付出巨大心血,不論去哪都將她帶在身邊,不斷修改,前前后后畫了近20年,直至生命的盡頭,這幅畫還擺在他床邊。《蒙娜麗莎》女主人公的身份基本沒有爭議,她是佛羅倫薩富有銀行家的妻子麗莎,銀行家給達·芬奇的訂單表明他曾請求達·芬奇為妻子畫像。Mona來自拉丁文“我的女主人”,是對出身高貴的女性的尊稱。

正如他畫《抱銀貂的女子》一樣,眼前的麗莎深深吸引了達芬奇。在描繪麗莎時,他使用了一個小技巧。達·芬奇請麗莎女士坐好,囑咐她千萬不要笑,能有多嚴肅就有多嚴肅,卻在她盡力保持時請人在旁邊奏樂唱歌,還安排滑稽的小丑逗麗莎發笑,這樣的方式讓她展現出了奇怪的表情,讓達·芬奇捕捉到了一個極為特殊的瞬間——一個努力忍笑卻又按捺不住上揚的嘴角的表情。這段情節被傳記作家瓦薩里記錄了下來:“因為麗莎女士是如此漂亮,達·芬奇安排了小丑不停地講笑話逗她開心,以保持她心情愉悅,以此驅散他通常在人物肖像中表現出來的那種憂郁的笑。”

在精確捕捉的基礎上達·芬奇運用了十分復雜的技法。麗莎的裝束非常簡單,頭上的黑紗體現了佛羅倫薩的時尚,衣飾上可以看到芬奇結(由達·芬奇創作的一種復雜的打結方式)。這幅畫的空間縱深感極強,背景十分自然,是空氣透視理論的體現。畫面背景可以分為三個層級,最下面的層級非常清晰,越往遠處推移色彩越模糊,色調越偏藍。從整體看,畫面似乎有煙塵覆蓋,這是由于達·芬奇用指肚蘸上15-20層顏料一層層涂抹,刻意營造出了一種失焦的感覺。

未完工時,達·芬奇帶著訂金和畫作一起離開。在此后的二十多年,《蒙娜麗莎》發生了姿態、面貌上三次重大的改變,最后已經不是現實中的人的真實面貌,而是某種理想化女性的象征。

《蒙娜麗莎》的神秘不斷被解讀,很多學者認為從中可以看出薩拉伊的影子。薩拉伊是達·芬奇的弟子,也被認為是他的情人。除了生命的最后階段,薩拉伊一直陪伴在達·芬奇左右,跟隨他學畫,同時也是他很多作品的模特。

達·芬奇弟子薩拉伊

達·芬奇弟子薩拉伊 蒙娜麗莎

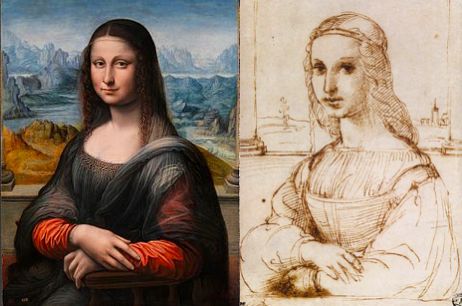

蒙娜麗莎世界各地的博物館中散落著近60幅《蒙娜麗莎》臨摹本。在普拉托摹本中,麗莎編上了發辮,且去除了背后的風景畫。但后續的研究表明,發辮是后人添上的,原版的摹本并非如此。修復后的普拉托摹本中,麗莎坐在走廊上,畫面兩側可以看到柱基。值得注意的是,不論是普拉托摹本,還是后來的學徒或拉斐爾摹本,蒙娜麗莎的畫面中均出現了柱子,令人懷疑同一時期還存在另一幅背景帶有柱子的《蒙娜麗莎》。

左為修復后普拉托臨摹本,右為拉斐爾臨摹本

左為修復后普拉托臨摹本,右為拉斐爾臨摹本千奇百怪的臨摹本中有近20個裸體版本,其中不乏令人驚奇的作品,其中一幅由達·芬奇和學徒們創作。畫室的學徒以及達·芬奇本人都喜歡開玩笑,這幅蒙娜麗莎臉龐偏男性,身材卻有明顯的女性特質,暗示了男性和女性的本質特征,挑戰我們穿透表象的觀察和理解能力。

當我們注視蒙娜麗莎,會感受到冥冥中似有一道目光投射在自己身上,它已不可避免地成為集體意象的一部分,等待每個觀眾自由地看透。笑容背后蘊藏著怎樣的秘密,通通凝固在一幅500年前的肖像中。

作者:新京報記者 李永博 實習生 王露樺

編輯:沈河西 校對:薛京寧

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com