2019-02-21

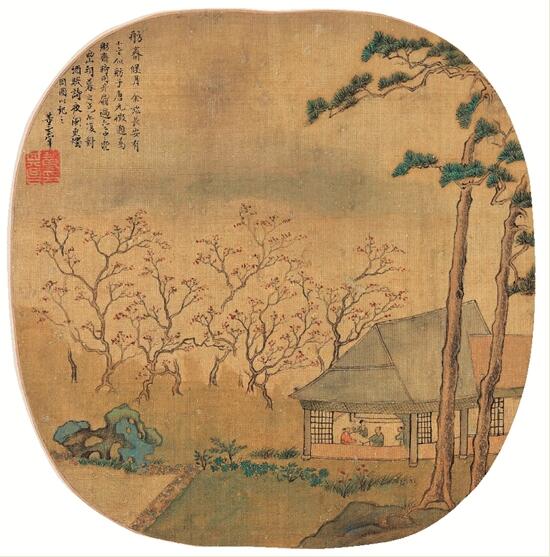

明 董其昌 燕京八景圖冊之舫齋候月

中國是個“好古”的國家,“尊古法制”成了一句口頭禪。黃賓虹:“唐畫如曲,宋畫如酒,元畫如醇。元畫以下,漸如酒之加水,時代愈近,加水愈多,近日之畫已有水無酒,故淡而無味。”這是絕對的崇古論。米芾《論書帖》(臺北故宮博物院藏):“草書若不入晉人格轍,徒成下品。張顛俗子,變亂古法,驚諸凡夫,自有識者。懷素少加平淡,稍到天成,而時代壓之,不能高古。高閑而下,但可懸之酒肆。折言光尤可憎惡也。”也是以古為準。宋代郭若虛“論古今優劣”:“若論佛道人物,仕女牛馬,則近不及古;若論山水林石,花竹禽魚,則古不及近。”所言正是唐宋之別,一語中的。這是畫論中少見的客觀評鑒。若以個人為言,傳統的儒家教育,總是教人處世要溫良恭謙,謙虛是做人的原則。從書畫的創作,敢說自己超越古人,史上幾乎難得一見,有之“兩文敏一大千”。

趙孟頫:“自謂不愧唐人”

書畫學習的過程中,取資于往古先賢,求得“古意”,往往被視為能出“新意”。“汲古潤今”仍被高舉為法門津渡。“汲古潤今”,趙孟頫(1254-1322年)的畫論,提出“古意”一語。對“古意”的詮釋,已非新題。還是列舉趙孟頫的自我題辭,以為論述。

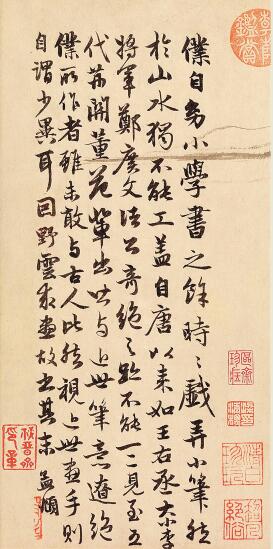

趙孟頫自題《雙松平遠圖》:“仆自幼小學書之余,時時戲弄小筆,然于山水獨不能工。蓋自唐以來,如王右丞、大小李將軍、鄭廣文諸公,奇絕之跡不能一、二見。至五代荊、關、董、巨、范輩出,皆與近世筆意遼絕。仆所作者雖未敢與古人比,然視近世畫手,則自謂少異耳。因野云求畫,故書其末。”就此,以“至五代荊、關、董、巨、范輩出,皆與近世筆意遼絕”為“古”。不滿近世,跳躍過近世,取法更古的典范,趙孟頫自謂:“作畫貴有‘古意’,若無‘古意’,雖工無益。……吾作畫似乎簡率,然識者知其近古,故以為佳。”取古為意,超過時流,進而能勝古否?又說“宋人畫人物不及唐人遠甚。余刻意學唐人,殆欲盡去宋人筆墨。”

更具體的學畫經驗表述,對學習唐人的成就,趙孟頫相當自負,《人騎圖》(北京故宮博物院藏)有自題兩則,其一:“吾自少年便愛畫馬,爾來得見韓干真跡三卷,乃始得其意云。”其二:“元貞丙申歲(1236年)作。畫固難,識畫尤難。吾好畫馬,蓋得之于天,故頗盡其能事。若此圖,自謂不愧唐人。世有識者,許渠具眼。大德己亥(1299年)子昂重題。”自道“自謂不愧唐人”,表示至少能與唐人比肩并席,當然是超越過宋人一代。更進一步,又題:“余自幼好畫馬,自謂頗盡物之性”。友人郭佑嘗贈余詩云:“‘世人但解比龍眠,那知已在曹干上。’曹、韓固是過許,使龍眠無恙,當與之并驅耳”。

這固然是借他人贈言,卻清楚地自許:“曹、韓固是過許,使龍眠無恙,當與之并驅耳”。《人騎圖》拖尾有趙孟頫之弟趙孟籲跋:“當今畫馬,真得馬之性,雖伯時復生不能過也。大德三年(1299年)三月八日子俊書。”這句話,或可視為弟代兄言。趙孟頫是見過李公麟(1049-1106年)的《五馬圖》,有詩:《題李伯時元佑內廄五馬圖,黃太史書其齒毛》:“五馬何翩翩,瀟灑秋風前。君王不好武,芻粟飽豐年。朝入閶闔門,暮秣十二閑。雄姿耀朝日,滅沒走飛煙。顧盼增意氣,群龍戲芝田。駿骨不得朽,托茲書畫傳。”見過此畫,趙孟頫之自許,當是有所自信。

又有趙孟頫自題《紅衣羅漢圖》:“余嘗見盧楞伽羅漢像,最得西域人情態,故優入圣域。蓋唐時京師多有西域人,耳目所接,語言相通故也。至五代王齊翰輩,雖善畫,要與漢僧何異?余仕京師久,頗嘗與天竺僧游,故與羅漢像,自謂有得。此卷余十七年前所作,粗有‘古意’,未知觀者以為如何也?庚申歲(1320年)四月一日, 孟頫書。”是畫此《紅衣羅漢圖》,又是自許超過“五代王齊翰”輩。《人騎圖》來自學唐人“古意”,畫馬能與李公麟抗衡,畫人物超越五代北宋。古意與新情,字面上是相對的,古意可以生新情,新情借古意表述。“古”所指也未必有一定的時段。趙孟頫之學古,“古”是隔代,或者說,南宋代山水、人物,非他所能滿意。單純地說,風格發展到極致,又重回到轉尋更早的源頭,所謂“風格循環”。

“自豪”又“自省”的董其昌

后趙孟頫三百年,同樣謚號“文敏”的董其昌(1555-1636年),于書畫高自標許,更具體地喜與趙孟頫、沈周、文征明對壘。整體的書法史發展,董其昌自豪地說出:“吾書無他奇,但姿態高秀,為古今獨步耳。心忘手,手忘筆,筆忘法,純是天真瀟灑。”具體地置身于時代長流,即便是率爾酬應的書寫,“吾書無所不臨仿,最得意在小楷書,而微于拈筆,但以行草行世。亦都非作意書,第率爾酬應耳。若使當其合處,便無能追蹤晉、宋,斷不在唐人后乘也。”

董其昌自信是一個變局的引領風騷人物。“雖然余學書三十年,不敢謂入古人三昧。而書法至余,亦復一變。世有明眼者,必能知其解者。”這“亦復一變”,該如何說,有明一代帖學,無非籠罩在趙孟頫及實際科考書寫的館閣體。董其昌的書法以“生”以“潤秀”,乃至于“平淡天真”,跳脫了此一傳統。當然董書經過清圣祖康熙的鐘愛,影響成風,該是他生前所未能料及,卻也應驗了這句話。“字之巧處,在用筆,尤在用墨,然非多見古人真跡,不足以語此竅也!”書寫用墨,墨沈本以勻整為主,董其昌卻注意到書寫時從醮墨的由濕到干,再醮墨的整篇變化。

古來論書都重用筆,殊不知筆須托墨,才能留筆跡。懷素《自敘帖》:“初疑輕煙澹古松”、“古瘦漓驪半無墨”、“馳豪驟墨劇奔駟”諸語即是。“多見古人真跡”才能知墨色,而非墨拓本的黑紙白字所能見。董其昌的用墨觀點,也開啟后來者如王鐸(1592-1652年)一輩的書風特色之一。

對董其昌書學的歷程研究,已是車載斗量,眾所周知,董其昌自述其所以發奮學書:“吾學書在十七歲時,先是吾家仲子名傳緒,與余同試于郡,郡守江西袁洪溪以余書拙置第二,自是始發憤臨池矣!初師顏平原(多寶塔)碑,又改學虞永興,以為唐書不如晉、魏,遂專仿《黃庭經》及鐘元常《宣示表》、《力命表》、《還示帖》、《丙舍帖》。凡三年,自謂逼古,不復以文征仲、祝希哲置之眼角比,乃于書家之神理,實未有人處,徒守格轍耳。比游嘉興,得盡睹項子京家藏真跡,又見右軍《官奴帖》于金陵,方悟從前妄自標評。”這段話,充滿著“自豪”又“自省”。

對于趙孟頫,具體地道出:“與趙文敏較,各有短長。行間茂密,千字一同,吾不如趙。若臨仿歷代,趙得其十一吾得其十七,又趙書因‘熟’得俗態,吾書因‘生’得秀色。趙書無弗作意,吾書往往率意;當吾作意,趙書亦輸一籌。第作意者少耳。”相關于“生”與“熟”,董其昌解釋:“余素不學趙書,以其結構,微有習氣。”因技巧熟練,而有習氣的俗。又有相同的說法,“吾于書似可直接趙文敏,第少生耳。而子昂之熟,又不如吾有秀潤之氣。惟不能多書,以此讓吳興一籌。畫則具體而微,要亦三百年來一具眼人也。”趙與董,都曾致力于學習李邕(678-747年)。臺北故宮博物院藏《雜書冊》上,董自跋:“學李北海書五十五年矣!初時專習,頗為近之,近復忘其舊學,然時一擬,書亦不落吳興后也。”又“余年十八,學晉人書,得其形模,便目無吳興。今老矣,始知吳興書法之妙。”這些名言,也一樣地充滿著“自豪”又“自省”。

董其昌:“恨古人不見我也”

相對于書法、繪畫一面,董其昌于趙孟頫并無微詞。萬歷癸未(1583年)見《鵲華秋色圖》于項元汴家。董其昌于《鵲華秋色》贊美:“吳興此圖。兼右丞北苑二家畫法。有唐人之致。去其纖。有北宋之雄。去其獷。故曰師法舍短。亦如書家以肖似古人不能變體為書奴也。萬歷三十三年(1605年)。曬畫武昌公廨題。其昌。”于跋《宋高宗書七言律詩冊》:“思陵書杜少陵詩,趙吳興補圖,乃稱二絕。趙畫學王摩詰,筆法秀古,使在宋時應詔,當壓駒、骕輩,為宗室白眉矣!甲辰六月(1604年)觀于西湖畫舫。董其昌題。”

于畫,董其昌也未必盡信古勝今,也有今勝古之處。故宮藏明顧正誼《云林樹石軸》,董為題跋:“仲方此畫,自李營丘寒林中悟得,故于迂翁有奪藍之趣。其昌觀于玄賞齋題。”就原畫水平所見,疏樹修篁頑石,顧自題款也仿倪瓚(1301-1374年)書風。董氏此跋難免為友朋相互揄揚之語。鈐印做“太史氏”,當在董氏年四十以后。做于丙申(1596年)的《燕吳八景冊》(上海博物館藏),時年從三十八至四十二,此冊有一段重跋,寫道:“重一展之,總不脫前人蹊徑,俟異時畫道成,當作數圖以易去,以當懺悔,即余亦未敢自謂技窮耳”。自省之中還是以“道成”自期,“道成”所以獨步古今。

早年董氏普遍學習各家,加以閱歷豐富,歸結出:“畫平原師趙大年(活動于1070-1100年),重江迭嶂師江貫道(活動十二世紀初),皴法用董源(十世紀初)麻披皴及《瀟湘圖》點子皴,樹用北苑、子昂二家法,石用大李將軍(653-718年)《秋江待渡》及郭忠恕(活動十世紀)雪景,李成(916-967年)畫有小幅水墨及著名青綠,俱宜宗之。集其大成,自出機軸,再四五年,文(征明1470-1559年)、沈(周1427-1509年)二君,不能獨步吾吳矣!”董其昌試圖用來超越前輩的信念,“再四五年,文(征明1470-1559年)、沈(1427-1509年)二君,不能獨步吾吳矣!”妙方是集各家優點而大成的方法。

元 趙孟頫 雙松平遠圖(局部)

萬歷癸巳(1593年)董其昌在北京見黃公望《富春山居》,萬歷丙申(1596年)收得黃公望《富春山居圖》,于前隔水裱綾,大呼此卷“吾師乎!吾師乎!”

就中何以如此,從實際畫技論,以今日能見董其昌曾收藏董源畫如《瀟湘圖》諸作,所見的畫法是五代北宋時(十世紀)董源的密實作風,恐非董其昌個人畫性與技法所能從容駕御,反而松秀恬和的元四大家畫,才真正讓董其昌畫性都所發揮,尤其是黃公望。就董氏見聞年代序,他是先見王維、趙孟頫、黃公望,后見董源。因此《富春山居圖》入董其昌收藏后,能朝夕相隨。此卷的筆墨,固然“披麻皴”筆法是“吾家北苑”,然而“墨法”的蒙養,該是給董氏更多的啟發與實際應用。董氏自謂“用墨須使有潤,不可使其枯燥”。于畫、書,用墨之講究,故宮藏董其昌《仿黃公望山水卷》(臺北故宮博物院藏)。款題云:“大癡畫法超凡俗。咫尺關河千里遙。獨有高人趙榮祿。賞伊幽意近清標。董玄宰畫。”董于幅后又自跋:“余得黃子久所贈陳彥廉畫二十幅,(脫一字)及展臨,舟行清暇,稍仿其意,以俟披圖相印,有合處否?丙辰(1616年)九日毘山道中識。董其昌。”在意于對黃公望“有合處否?”所指雖非黃公望的《富春山居圖》,目前也不知《黃子久所贈陳彥廉畫》二十幅是何面目,但從本卷的筆墨氣息與《富春山居圖》比較,并無兩樣。可見《富春山居圖》于董其昌筆墨發展之關鍵。

董其昌《畫禪室隨筆》論用墨:用墨須使有潤,不可使其枯燥,尤忌秾肥。董其昌之擅用墨,其得來自黃公望,上兩卷所顯現的墨“潤”可為說明。張庚論述董其昌用墨:“麓臺(王原祁)云,董思翁之筆,猶人所能,其用墨之鮮彩,一片清光,奕然動人,仙矣!豈人力所能得而辦?”董其昌巨軸《夏木垂陰》(臺北故宮博物院藏),因水墨的交溶,畫境爽朗瀟灑,生機處處,而這種特征成為董其昌的的特殊風格,然而,與黃公望的《富春山居圖》局部相比對,則知其所來自。

以董其昌之心境,豈能臣伏于人。他頗多與古對話,表現出爭勝古人。常為學者引用的是:“余與文太史(征明)較,各有短長。文之精工,吾所不如,至于古雅秀潤,更進一籌矣!”針對著黃公望,董其昌的《江山秋霽》(美國克里夫蘭博物館藏)董自跋:“黃子久《江山秋霽》似此,常恨古人不見我也。”這用詞典故是中國古已有之的案例。“(張)融善草書,常自美其能。帝曰:卿書殊有骨力,但恨無二王法。答曰:非恨臣無二王法,亦恨二王無臣法……常嘆云:‘不恨我不見古人,所恨古人不見我。’”

董其昌在中國山水畫史發展,最大的貢獻是將山水畫“墨”之美,表現得淋漓至盡。董其昌也建立了抽像的山水空間之美,如《江山秋霽》即是代表作,難怪,董其昌自信滿滿的寫下“恨古人不見我也”的心情。董不愿當“書奴”,又豈可能當“畫奴”。董屢屢高呼“吾家北苑”,但真正的落實于作品上,也是如他自己本相的書法、畫法,某某家云云,祇是意有所指,還是自我的董其昌。董氏59歲(1613年)有名的《論書》親寫本(臺北故宮博物院藏),他參禪的領悟用之于書法,或者說為他的臨古說法。《論書》中寫道:“哪咤拆肉還父,拆骨還母,須有父母未生前身,始得楞嚴八道之義。”要的是自我本相。是以看董書董畫都作如是觀。

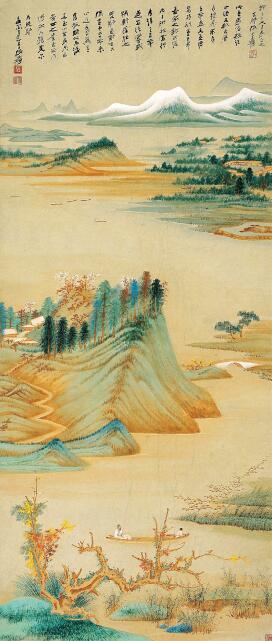

張大千 臨《唐楊升峒關蒲雪圖》

張大千:“老夫自擅傳家筆”

后三百五十年出現了張大千(1899-1983年),一樣集書畫家、鑒藏家于一身。張大千對其部份收藏,曾有兩次著錄行世,一是癸未(1943年)之《大風堂書畫錄》:一是1954年于日本東京出版《大風堂名跡》。

《大風堂名跡》之序言,以自信的口吻寫道:“余幼飫庭訓;冠侍通人。刻意丹青;窮源篆籀。臨川衡陽二師所傳,石濤漸江諸賢之作,上窺董巨,旁涉倪黃,莫不心摹手追……其后瞻摩畫壁,西陟敦煌……一解紙墨,便別宋元,間橅簽贉,即區真贗……世推吾畫為五百年之所無,抑知吾之精鑒,足使墨林(1525-1590年)推誠,清標(1620-1691年)卻步,儀周(1683-1744年)斂手,虛齋(1864-1949年)降心,五百年間,又豈有第二人哉?”這序文,簡略地說到,他個人涉獵的古代名家,宋元以來無所不包,更有古人所未及的魏唐敦煌。此書其后于1978年再版于臺北,大千重序此書,又明言收藏的目的是:“挹彼菁華,助我丹青。”他也清楚地表達,以一己的力量網羅前代名跡,要的是為己所用,大千自己是此中豪杰。

歷史的累積愈來愈深厚,后來者欲居上,大千的學習是追尋走過歷代畫家的步伐,來壯大自己,雄心偉志是以“集大成”的理想為志業。

1920至1930年之間所畫《二叟賞梅圖》,人物的造形應是從任伯年與陳洪綬畫風交融得稿。畫成時即題:“此畫當非任渭長(1823-1857年),輩所能夢見。世無賞音,且以予為妄人矣!擲筆三嘆。婉君(1917-?)保之。爰記。”庚辰(1940年)再題,“老蓮畫出閻立本歷代帝王像,上溯六朝,未落宋元人一筆。近見曹望禧造像,益知其源流所自也。”本幅第一題有此自負的口吻,顯然是上溯陳老蓮(洪綬1599-1652年)的風格,所以說是任渭長,任伯年這一系脈,張大千自認已不為然,因此可以超越任渭長。曹望禧造像是北魏正光六年(525年),正是陳洪綬追隨的六朝古風。

1967年畫《定林蕭散圖》題:“龍眠居士有《定林蕭散圖》,蓋為王荊公居金陵定林陵寺所作也。此圖見之著錄,而墨跡不傳,每欲追橅,以目翳為止,近頃目力稍勝,遂想象為此。效龍眠人物者,以趙鷗波(子昂)、張叔厚(?-約1356前)為嫡傳,此圖雖不能方駕二公,亦未肯與仇、唐作后塵也。丁未春,爰。”畫中的王安石(荊公),以李公麟(龍眠)貫有的玉箸篆白描為之,流暢不失工整,這是正宗的白描法,必與古人爭勝,自信不輸唐寅、仇英,看出大千的自豪。

對于十六世紀所產生的“沒骨山水”,張大千更直接對壘于董其昌。《臨唐代楊升峒關蒲雪圖》指出:“峒關圖董其昌臨本甚多。”這也說出張大千在此時已注意到這種色彩意農厚的“沒骨山水”。本幅與他后來的“沒骨山水”更忠實于董其昌或晚明所有的色彩式“楊升山水”,這可見于樹干與點葉,基本的山水樹石勾勒,還是一般的山水畫法,沒有他后來畫此路風格的強烈敷色。題臨此幅《唐楊升峒關蒲雪圖》:“青綠沒骨出于吾家僧繇,董文敏數臨之,此又臨文敏者,丁亥(1947年)二月張大千。”左方又題詩一首“華堂一代老宗師,瘦樹枯山淡逾宜。誰信峒關蒲雪起,卻從絢爛出雄奇。”好一句“卻從絢爛出雄奇”。這是對色彩的禮贊。1963年《秋山紅樹圖》題:“精鑒華亭莫漫衿,誤將蒲雪許楊升。老夫自擅傳家筆,如此秋山得未曾。董文敏盛稱楊升《峒關蒲雪圖》,而吾家僧繇《秋山紅樹》,實為沒骨之祖。此圖約略似之,癸卯(1963年)六月既望。蜀郡張大千爰。”

這首題詩,說出個大千本人對青綠沒骨的見解是超越董其昌。1949年作,一樣取名《峒關蒲雪圖》,畫的題款,可以說是大千對青綠沒骨山畫的總結表白。“此吾家僧繇也,繼其法者,唐有楊升,宋有王希孟,元無傳焉,明則董玄宰,戲墨之余,時復為之,然非當行。有清三百年遂成絕響,或稱新羅能之,實鄰自鄶,去古彌遠。余二十年來,心追手寫,冀還舊觀,斯冰而后,直至小生,良用自喜。世之鑒者,毋乃愕然而驚,菀爾而笑耶。己丑(1949年)潤七月廿七日爰。”得意之色溢于言中,更巧妙的因與張僧繇同姓,引用唐代李陽冰(721-722年)對秦李斯(?-前208年)的篆書繼承,自詡成就,視董其昌、華巖(1682-1756年),不足觀也。受到董其昌筆下每每說“吾家北苑(董源)”的意念,姓張的大千則是兩個:“吾家張大風(飌)”、“吾家僧繇”。唐之“吾家僧繇”,比董之“吾家北苑(董源)”更古了,連追溯祖先也要調侃一番。

張大千的見聞極廣,見過張僧繇和楊升的畫作或傳稱的作品,吾人不必置疑,然就今人容易得見的諸作,一是和存世的董其昌《秋山紅樹》對比,而更令人想起的是敦煌320窟盛唐《日想觀》山水,必是大千所熟悉的。董其昌雖云“沒骨山水”,畫來還見樹干有勾勒圈葉,山有皴法,賦彩猶是清雅,張大千更是濃重,直接施朱敷白,涂青抹綠,已然如壁畫的重厚,已然非“沒骨”一法所局限。

大千晚年的潑墨、潑彩為世所重,甚至是被認為臻至化境曠古未曾有的自我創作。對此,張氏強調來自唐人王洽(四世紀前半)的潑墨法,《云山圖》自題“元章(米芾1501-1107年)衍王洽破墨為落茄,遂開云山一派,房山(高克恭1248-1310年)、方壺(約1301-1378年后)踵之,已成定格。明清六百年來未有越其藩籬,良可嘆惜。予乃創意為此,雖難遠邁元章,當抗身玄宰。”又是與董其昌對壘。

結語:

清代詩人趙翼(1727-1814),名句(論詩):“李杜詩篇萬口傳,至今已覺不新鮮。江山代有才人出,各領風騷數百年。”“江山代有才人出”,“兩文敏一大千”隔世交鋒,還是如是觀。有為者,不必嘆“既生瑜何生亮”。

(作者:王耀庭 系臺北故宮博物院書畫處原處長)

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com