2019-01-11

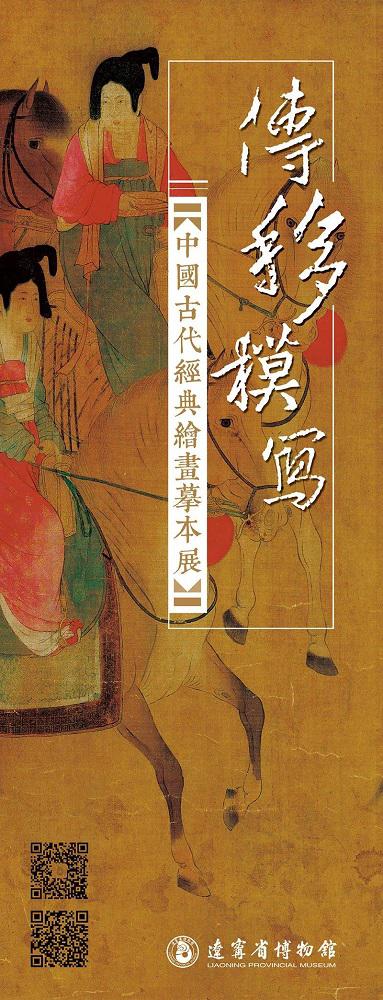

“傳移模寫——中國古代經典繪畫摹本展”近日在遼寧省博物館1號臨時展廳開幕。此次展覽共展出35件手卷作品,其中包括4件宋明真跡、31件近現代畫家所臨摹的歷代經典繪畫作品。展廳中不僅可以一睹宋徽宗《摹張萱虢國夫人游春圖》、宋代《九歌圖》、宋代《神駿圖》、明代《仿清明上河圖》4件真跡的風采,而且可以領略于非闇、馮忠蓮、晏少翔、金桂琴等近現代名家臨摹古畫的魅力。尤其是《虢國夫人游春圖》的旁邊,展示著馮忠蓮、晏少翔、金桂琴三位畫家對此畫解讀的臨摹本;于非闇《摹寫生珍禽圖卷》的甲、乙兩本同時展出。這種古今名家摹本對照的展出方式,令人耳目一新。據悉,展覽將持續至3月份。

遼寧省博物館表示,通過擇選部分宋、明畫作原件與當代名家摹本對照展出的方式,使得觀眾在體會傳世經典畫作的藝術魅力的同時,了解當代名家對經典繪畫審美的深刻認知和傳統繪畫技法的獨到解讀。

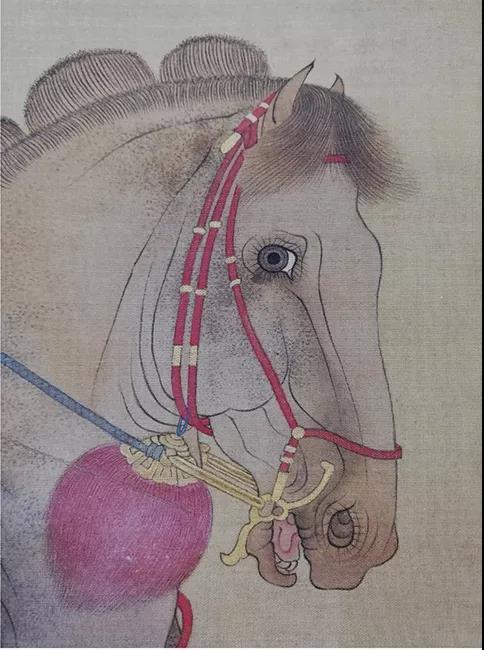

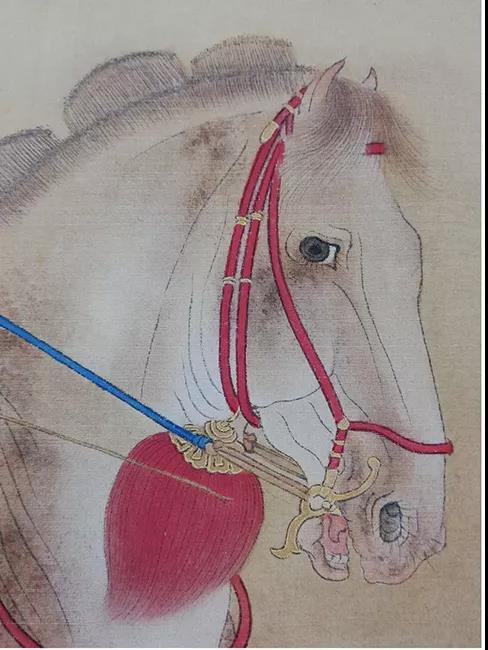

宋徽宗《摹張萱虢國夫人游春圖》遼寧省博物館藏

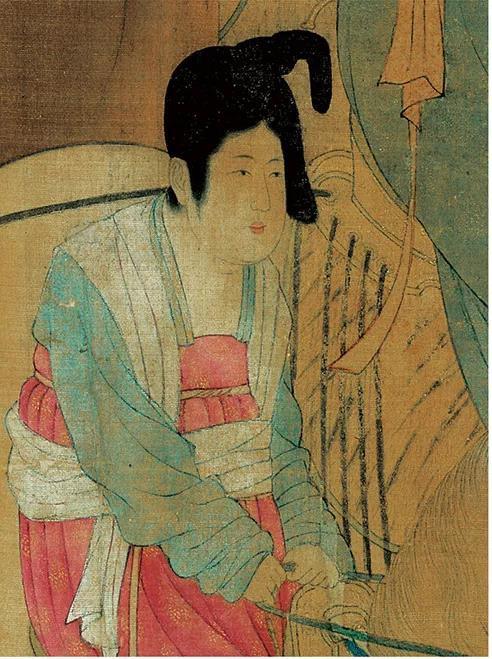

宋徽宗《摹張萱虢國夫人游春圖》遼寧省博物館藏 《摹張萱虢國夫人游春圖》局部

《摹張萱虢國夫人游春圖》局部“傳移模寫”是南朝畫家謝赫在《古畫品錄》中提出的“六法”之一,在一定層面上所述的就是對畫作的摹制與學習。古人十分重視書畫摹本的繪制和收藏,唐代張彥遠《歷代名畫記》中記:“古時好搨畫十得七八,不失神彩筆蹤……故有非常好本搨得之者,所宜寶之。既可希其真蹤,又得留為證驗。”優質摹本不但可以承繼原作的經典圖式和筆墨神髓,同時也為后世留存諸多重要證據,如唐代摹本《王氏一門書翰(萬歲通天帖)》、宋代摹本《顧愷之洛神賦圖》、《張萱虢國夫人游春圖》等等,都是“下真跡一等”的經典佳作。這些摹本的底本真跡早已湮滅于世,如果沒有精良的摹本流傳至今,后人將無法欣賞到王羲之、顧愷之、張萱等晉唐書畫大家的藝術面貌。

展覽現場

展覽現場,已經退休的遼博摹畫專家金桂琴老師及全程參與遼博古畫摹制工作的趙洪山老師為觀眾介紹展品

據遼寧省博物館公布的資料,遼寧省博物館為滿足書畫研究、展示與傳承等方面的需要,在上個世紀五十年代就開展了古書畫的摹制工作,先后與榮寶齋、魯迅美術學院等單位合作,聘請極具傳統繪畫功力的專業畫家摹制古畫,如于非闇、馮忠蓮、晏少翔、金桂琴等。為博物館保留了一批珍貴的摹本精品。此次展出35件作品中,包括4件宋畫、1件明畫和30件當代名家摹本。其中備受矚目的宋代《天水摹張萱虢國夫人游春圖》將亮相展覽。

《摹張萱虢國夫人游春圖》局部

《摹張萱虢國夫人游春圖》局部 《摹張萱虢國夫人游春圖》局部

《摹張萱虢國夫人游春圖》局部策展人楊勇老師表示,“這些不同的畫家把自身對經典畫作的審美認知,通過傳移模寫,讓中國古代繪畫經典的圖式延續了下來。尤其是對中國筆墨的感受,通過自己的解讀把它們繼承下來,這個價值是十分珍貴的。”

此外,遼寧省博物館還精心策劃了“中國古代書法展(第二期)”、“中國古代繪畫展”、“中國古代緙絲展”等,其中,“龍泰宸宇——故宮養心殿文物展”即將于一月中旬推出。

“傳移模寫——中國古代經典繪畫摹本展”

展品清單

宋代 天水摹張萱虢國夫人游春圖(原件)

馮忠蓮摹虢國夫人游春圖

晏少翔摹虢國夫人游春圖

金桂琴摹虢國夫人游春圖

《摹張萱虢國夫人游春圖》(原件)局部

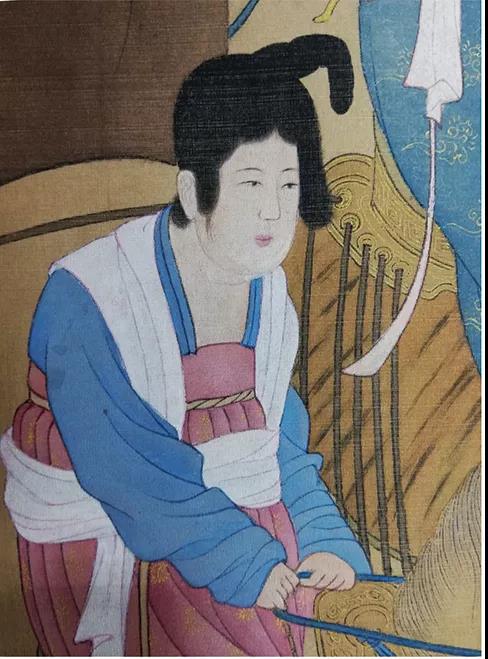

馮忠蓮《摹虢國夫人游春圖》局部

晏少翔《摹虢國夫人游春圖》局部

宋代 神駿圖(原件)

晏少翔摹神駿圖

孫天牧摹山口待渡圖

孫天牧摹小寒林圖

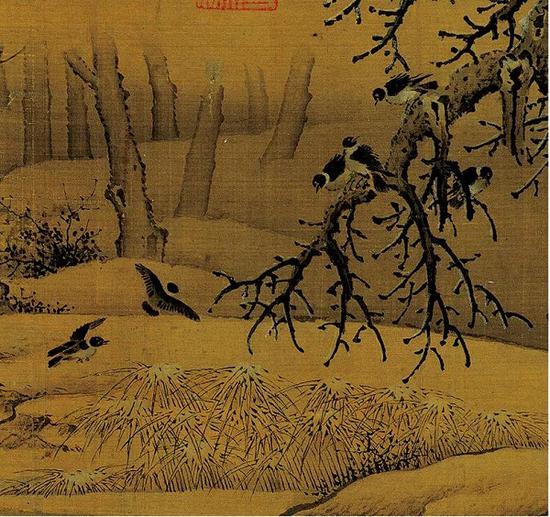

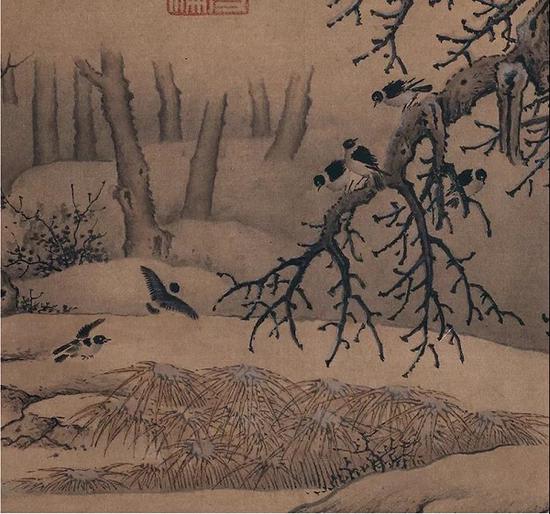

宋代 寒鴉圖(原件)

孫天牧摹寒鴉圖

鐘質夫摹寒鴉圖

于非闇摹瑞鶴圖卷

于非闇摹寫生珍禽圖卷甲本

于非闇摹寫生珍禽圖卷乙本

于非闇摹金英秋禽圖

于非闇摹女史箴圖

陳林齋摹牧放圖

宋代 九歌圖(原件)

李伯實摹九歌圖

陳林齋摹唐風圖

《摹張萱虢國夫人游春圖》(原件)局部

馮忠蓮《摹虢國夫人游春圖》局部

晏少翔《摹虢國夫人游春圖》局部

明代 仿清明上河圖(原件)

金桂琴摹明人仿清明上河圖局部

楊仁愷摹宋元梅花合卷

陳林齋孫天牧合作摹唐宋元畫冊 14開

晏少翔摹蕭翼賺蘭亭圖

金桂琴摹蕭翼賺蘭亭圖

季觀之摹荷香清夏圖

季觀之摹盆菊幽賞圖

金桂琴摹朝元仙仗圖

金桂琴摹洛神賦圖

金桂琴摹天王送子圖

金桂琴摹歷代帝王圖

金桂琴摹列女仁智圖

金桂琴摹清明上河圖

金桂琴摹韓熙載夜宴圖

(圖文均來源遼寧省博物館)

——————————————

延伸閱讀

宋人《寒鴉圖》析

楊仁愷

一

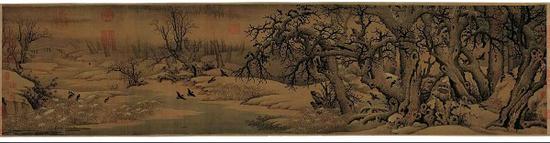

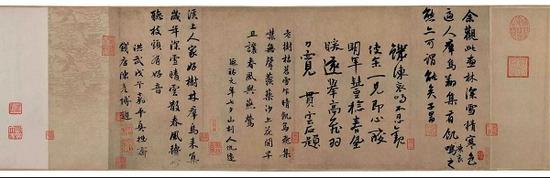

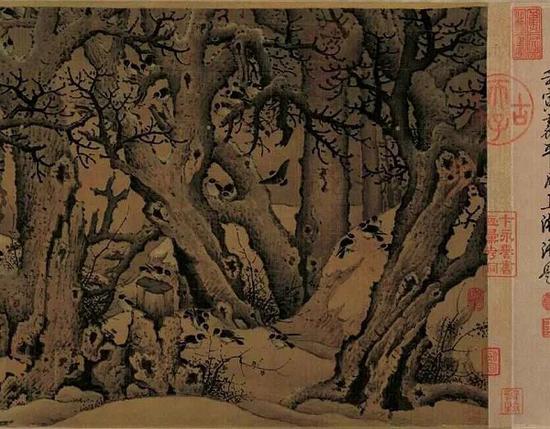

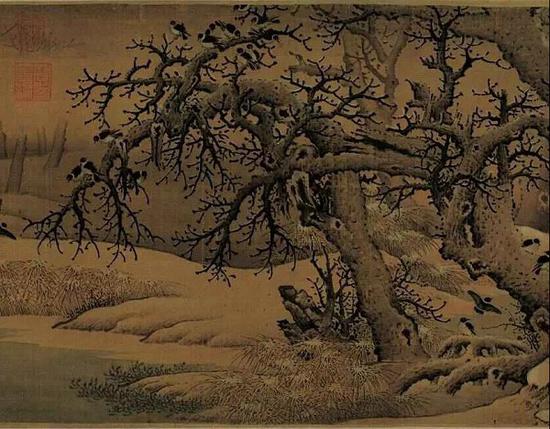

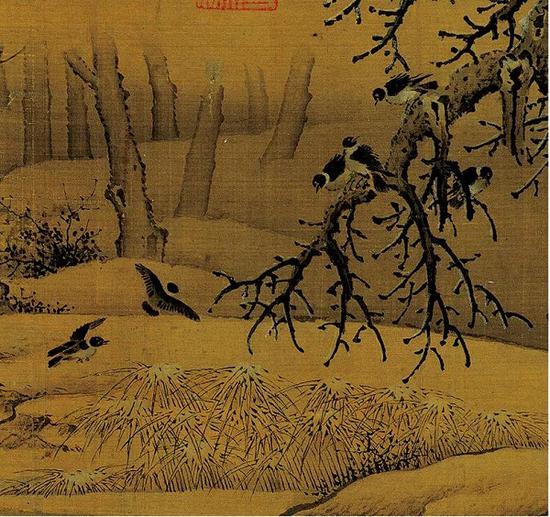

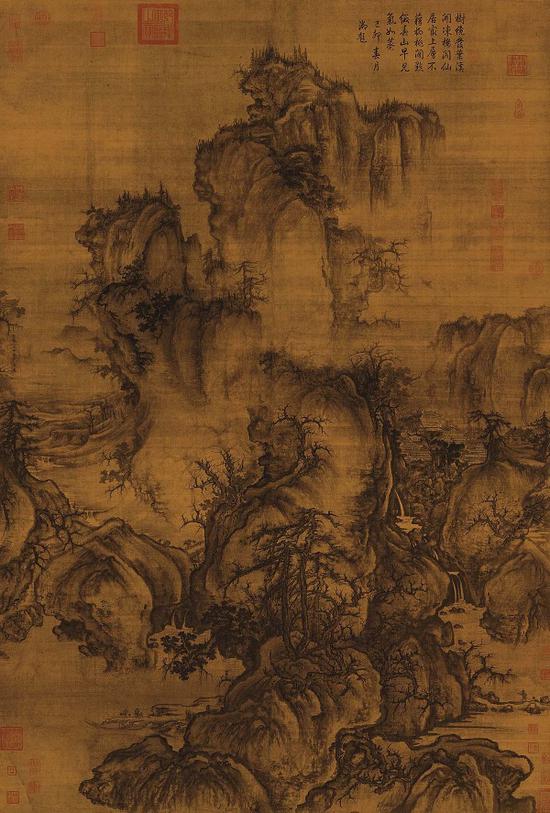

宋人《寒鴉圖》原名《李成寒鴉圖》,見于明、清諸家著錄中。這個畫卷是遼寧省博物館藏唐、宋、元名畫之一。原作為雙絲絹淺設色畫雪霽后的寒林,暮鴉歸集樹叢,是一幅耐人尋味、百看不厭的風景畫。畫高27.5厘米、長114厘米。畫卷前后隔水猶存宋代橙黃花綾。拖尾有元人趙孟頫、貫云石、仇遠和明人陳彥博的題詠。趙孟頫是宋末元初的大畫家、大書法家又是杰出的鑒藏家;貫云石是元代知名的蒙古族散曲家,他的遺墨流傳很少;仇遠在南來末年就以詩名于時,是元初有數的文學家之一;陳彥博是元末明初的名士。這幅作品經過元、明人題詠,有如牡丹得到綠葉的陪襯,更加值得珍視了。

宋人《寒鴉圖》遼寧省博物館藏

《寒鴉圖》卷后有元人趙孟頫、貫云石、仇遠和明人陳彥博的題詠

根據明人張丑《清河書畫舫》的記載,與流傳到今天的畫卷驗證,有兩處不相符合:一是多了陳彥博的題句一段;一是著錄中的班彥功、陳邁兩人的七言詩各一首,已經散佚。這個歷史情況的改變,當然是張丑以后的事。考陳彥博題中洧“溪山人家好樹林”之句,所提示的作品內容顯然與畫卷有出入。當系后人增入無疑。再從《石渠寶笈》記載的材料看,班,陳兩家題詠散伕的年代,最早不能早于張丑《清河書畫舫》成書之前1616年,最晚不能晚于畫卷入清內府,《石渠寶笈重編》成書之后1754年。而陳彥博一題之裝入元人題跋之后,可能與失去班、陳兩題的時間一致。

宋人《寒鴉圖》局部

這個畫卷的畫面上沒有作者的名款,也沒有作者的印章,是宋以前作品中常見的通例。它在宋代的流傳中,也許還有題簽可考,藉此可以知道作者是誰。由于時代久遠,附于裝潢上的題簽丟失,于是作者的姓名隨之失傳。如果鑒藏家離作者年代較近,又熟悉他的風格,即使題簽不存,尚可指認。事情卻并不如此湊巧,往往是年代杳遠,竟使有很高藝術成就的作品,長此佚名!就是生于南宋末期的大畫家趙孟頫,對這個畫卷的作者是誰的問題,也無法解決,只好用“余觀此畫”一語帶過。而在貫云石、仇遠諸人詩中,就其內容觀之,無一字旁及作者的事跡,他們和趙孟頫一樣,無法解決這個畫卷的作者問題。當這個畫卷流傳到明代嘉靖后期,在文嘉《鈐山堂書畫記》中,才有了作者的名字,就是后來400年間一直為許多鑒藏家們所公認的北宋初期大畫家李成。

為什么一個久已佚名的畫卷到明代后期有了作者?為什么作者又恰好是開宗立派的李成呢?我以為這與明代晚期的歷史背景分不開的。據許多歷史學家告訴我們,明代后期的社會經濟,相當繁榮,名家書畫進一步商品化,因而被骨董商作為圖謀財貨的手段。這樣,許多佚名的作品,到了這個時期,大都加上作者的名字。如果是經過有素養的鑒定家做的,大體上還可憑信。如果由那些純粹為了賺錢的買賣人角度出發,所加的名款就地值得懷疑。宋人《寒鴉圖》在此時被當作李成之作,想必是屬于后面的原因。也可以從它曾一度為嚴世蕃所藏這一歷史事實得到說明。嚴世蕃是權相嚴嵩的兒子,父子上下齊手,狼狽為奸,搜刮民間財富,包括名貴書畫在內。書畫的來源,除了作為賄賂之物,還有巧取豪奪的,也有少數由古董商人售與的。就在此種情況之下,這個畫卷有可能把作者寫作李成。或作為禮物增加賄賂的價值,或作為商品抬高作品的身份,從而牟取更多的利潤。

宋人《寒鴉圖》局部

歷史上竟有這樣有趣的事情發生,當一幅作品的作者失去名款,后來被別人加上一個畫家的名字,就會有人隨聲附和,其中有曾見過作品而未深究的,有僅根據別人記載或者是耳聞的,于是時間一久,習非成是,以假為真,這正是我國過去關于書畫鑒別所遺留下來的歷史現象,也是我們今天應當從事整理的一個方面。宋人《寒鴉圖》到明后期被改作李成《寒鴉圖》的過程,恰好與這個問題有關。

從以上的推斷,我們知道這個畫卷的作者至遲到嚴世蕃時已被認定為李成之作。經過名收藏家文嘉、張丑諸人的鑒定,都因襲前說,信而不疑。《鈐山堂書畫記》的目錄是如此,《清河書畫舫》也肯定為李氏的真跡。明末清初的收藏家孫承澤對這個畫卷非常推重,固然是由于畫卷本身的藝術價值極高,容易把觀者引向優美的境界中去,顧不得進一步稽考。另一個原因,孫氏對前人的鑒別信而有征,再加上私有制所鑄成的主觀偏見,促使他進一步對這個畫卷的作者作出斬釘截鐵的肯定。他說:“非營丘(李成地望)不能也。”畫卷從孫氏轉歸梁清標藏時,當時的骨董商曾看到過,也許是經他之手售與梁氏的。吳升在所著《大觀錄》中,對久已肯定為李成所作的《寒鴉圖》,卻提出了疑問。他認為這個畫卷“名雖營丘,實出河陽(郭熙地望)手筆”。我們暫且不管吳升所提出懷疑的可靠性如何,但他敢于對前代名鑒藏家的定論加以懷疑,這種精神確乎是可貴的。

宋人《寒鴉圖》局部

吳升的見解在當時的許多鑒藏家中沒有引起應有的重視,也未引起后人對這個畫卷的作者做出新的探索。與吳升生活在同一時代的卞永譽,在他的《式古堂書畫匯考》里,對這個畫卷的作者仍從前說。直到它進入清內府,在《石渠寶笈重編》的目錄上,依然用的是李成的名字。由此可見,歷史上的習慣和偏見,是難于徹底解決的,只有我們今天能夠學習到科學的歷史唯物主義。結合具體的業務知識,才能認真從事科學的整理工作。

二

誠然,一件古典作品最好是能夠知道它的作者是誰,一切問題都可迎刃而解。但是,客觀事物往往如此復雜,使人們一時不易作出相應的判斷。就以這卷《寒鴉圖》來說,關于它的作者是誰,在上節考察流傳經過時,已經有所涉及。總的說來,似可得出這樣一個概念:作品從有作者名字到佚名,再從佚名到有名,從一個姓名到兩個以上的姓名,最后不是歸于劃一,而是更為分歧了。然而,畫卷卻始終還是這個畫卷,并未因為別人的一些臆測而有絲毫改變。我們今天究竟采取哪一家的主張呢?毫無疑問,在沒有對這個畫卷作進一步的探究之前,是不便同意任何一家的說法的。自然,我們并不因此忽視前人關于這方面所作出的有益論斷應該予以充分的重視。

宋人《寒鴉圖》局部

孫天牧《摹寒鴉圖》局部

從表面上看,畫卷作者的提出,似乎在為作品找出一個權威的作者,來抬高它的身價。然其實質,問題本身已涉及到作品的創作年代這一基本問題,是我們今天科學地整理繪畫遺產,必然接觸到而且應該求得解決的問題。

我們認為一件佚名的古典作品,經過相當時間的探索,根據足夠的材料,最后證實它是某人的真跡,從而得出創作的絕對年代的答案,當然是值得慶幸的事。大家都知道,對古典作品的鑒定,是一件嚴肅而艱巨的工作,它與從前的鑒藏家具有根本不同的觀點和方法,不得摻雜任何偏見,尤其是那種從自己愛好出發的主觀見解,應該首先有所克服。如在探究工作中,就所占有的一切資料通過比較研究之后,仍然得不出絕對年代的話,換句話說,找不出作者是誰,即是求得它的相對年代,也是我們所必須爭取的。實際上,兩者之間,表面上看去,固屬有所區別,但從時代總的風格方面去探求,肯定是有一個共同之點的。可以這樣說,只要相對年代推斷精確,也可以達到或滿足我們科學上的要求,賦予作品的科學意義。

值得一提的是,趙孟頫對這個畫卷的作者沒有主觀指認為誰這一點,說明他的態度是嚴肅的,值得稱道的。但使我們感到遺憾的是,他對畫卷創作的相對年代竟一字未提。照理,他當時做這件工作,比較輕而易舉,也許正因為這一緣故,使他的題識忽略了這一點。如果像他一再考證韓混《五牛圖》那樣,一題再題,今天的問題就會省事得多。至于文嘉、張丑、孫承澤諸人關于作者是李成的說法,有必要在此加以探討。

如眾所周知,李成是北宋初期獨創門戶的大畫家,有他自己獨特的風格。北宋大鑒藏家米芾花費平生精力,訪求李氏的真跡,僅見到兩幅作品,所以他才有“余欲為無李論”的提法。米芾之說,并不是肯定李成傳世的作品根本沒有了,因為他畢竟還看見兩幅,只不過較別的人要稀少得多,在用詞上特別加上一個“欲”字,可見他是有分寸的。李成的作品流傳極少,在歷史上確屬事實,他和王曉合作的一幅《讀碑圖》,早已流往日本,但看來未必是李氏的真跡。遼寧省博物館所藏的《茂林遠岫圖》卷,風格與《讀碑圖》有所不同,前者屬于渾厚沉著的格調,后者則以剛勁挺拔的路數見長。后來的鑒賞家們都將后者的格調當作是李成的本來面目,郭熙、王詵的畫派就是從李氏作品中來。正因為他們對李成風格有一個固定的看法,才對《茂林遠岫圖》的作者發生疑問,而認為是稍晚于李成的“燕家景”創始人燕文貴之作。可是,據黃庭堅的說法,燕文貴的畫法出自李成,如此說可信,李成的風貌就不止一個了。

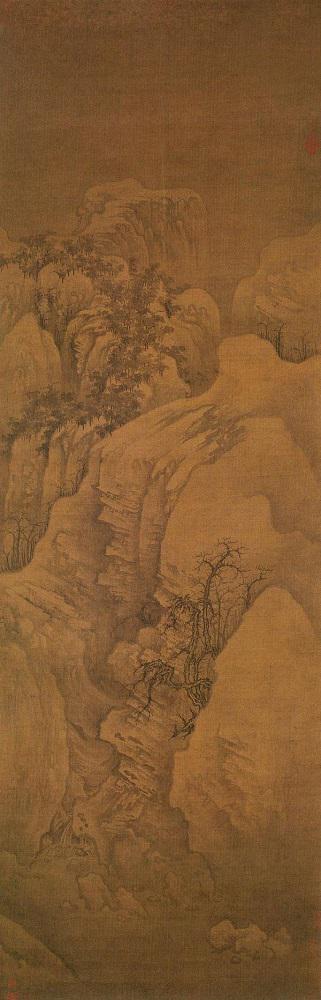

宋 李成、王曉《讀碑圖》日本大阪市立美術館藏

吳升把這個畫卷的作者懷疑是郭熙,根據郭氏傳世的真跡《早春圖》、《幽谷圖》半幅、《窠石平遠圖》諸作與之比較,仍有所不同。據我們所知,郭氏的面貌也不止一個。金人龍崖道人任君謨題他的早年山水卷,其風格則屬于范寬一派,如果沒有任氏一題,我們很難相信他是郭河陽之筆。從它純熟的技巧上看,很難說是一個畫家的早年之作。因此說,我們曾懷疑它是范寬或者是屬于范寬流派的精品。《寒鴉圖》的畫派,從樹的處理上看,倒近于郭熙的所謂早年山水圖卷,但從整個描繪的精密細巧上考察,從構圖命意的風趣上著眼去進行比較,它們之間又存在許多差異。總之,不管用哪一種風貌來與《寒鴉圖》相比,都有不同程度的距離,尤其是與《讀碑圖》、《茂林遠岫圖》以及《早春圖》等作的距離為大。與其說《寒鴉圖》屬于李成、郭熙這一畫派,還不如說受范寬作品的影響較為確切。

這個畫卷的作者既不屬于李成,又不是郭熙之作的理由,經過比較大體上有了一個概貌,這只是我們應做工作所走的第一步。作品的相對年代,仍有待于進一步探求。譬如有的佚名作品,被后人妄加指認為某某之作,而它的創作年代有可能比所加的作者年代要早,或者要晚,甚至晚得很多。那么,這個畫卷的創作年代是否早于李成、郭熙?或者與李、郭同時?抑或晚于李、郭呢?

宋 郭熙 《早春圖》臺北故宮博物院藏

從這個畫卷所用的傳統技法看,如上所述,多少與北宋初期范寬的面貌接近。北宋早期的幾位北方山水畫家的影響,也有它的一些痕跡,這正是畫卷技法脈絡的所在,也恰好是它所體現出來的時代特點。因此說,這個畫卷既不能早于李成,也不可能早于郭熙。由于其中有范寬及北方諸家的東西,就不可能與李成同時,也未必能與郭熙的時代一致。它由古樸渾厚中趨于精工,有的描繪近于雕琢,與宣和畫院的氣息有一脈相通之處。所以說,我們初步認為它的相對年代可能在北宋晚期,最晚不得晚于南宋建炎、紹興年間。應該承認,我們這個推測是根據北宋山水畫幾個流派的前后演變,聯系作品的風格特點得出來的。有人也許要問,北宋與南宋之際的山水畫,目前尚無類似《寒鴉圖》作品的發現,它的相對年代是否可靠還成問題。我們以為盡管同一風格的作品還未發現第二件,但時代風格已經說明它不得早于宣、政以前。南宋以后,在初期還存在各種流派的爭奇斗艷,逐漸由李唐畫派所代替,最后形成勢力雄厚的南宋院體畫,李、范、郭、米諸家的影響基本消失,所以直到趙孟頫時才提倡師法古人,擺脫院畫的束縛。因此說《寒鴉圖》在紹興以后沒有它出現的任何客觀條件。

三

也許有人以為花費這許多紙墨考察一件不知名畫卷的創作相對年代,未免是得不償失,勞而無功。應當承認,從人們欣賞藝術作品特別是繪畫藝術的直觀作用出發,就作品論作品,似乎不發生作者或相對年代的問題,只憑每個觀者的審美素養作出自己的判斷罷了。可是,從整理古典藝術作品,從繪畫史的角度出發,如果無法搞清一幅佚名作品的相對年代,以及它所表現的風貌如何,就無從了解繪畫傳統前后演變的關系,也就不可能作出歷史的闡述。

也許會有人認為這個畫卷既不是李成或郭熙的真跡,那就不值得我們對它這樣珍視。其實,這個畫卷的歷史和藝術價值,是十分重要的,因為它是作為北宋末年到南宋初期的獨具風格的山水畫而出現的,既豐富了這一時期各個流派的歷史內容,又揭示出這一時期中的多種多樣的藝術風格。

雖然,我們無法確指這個畫卷的作者,由于作品本身成功地刻畫出寒意襲人的景物。它的藝術魅力,直接發揮了感人的作用。畫家對自然的觀察如此深刻,巧妙地通過精密的藝術構思,把積雪、寒林、歸鴉三者有機地結合在一幅畫面之上:從近處的叢林,到暮靄蒙蒙的原野,表現了廣闊的天地,將觀者的視線引向遼遠無垠的天際。

宋 郭熙 《幽谷圖》上海博物館藏

在景物的具體描繪方面,重點刻畫老干的“枯梢盤根”和“槎枒屈曲”,先用淡墨打底,以濃墨分明暗,枝干戰筆描,墨色層次無窮。小枝亦兼使用戰筆,惟變粗重為挺勁,與老干成為鮮明的對比。叢林古木交錯,枝柯穿連,通過無數的小坡,淡墨渲染天色,花青抹出沙腳,地勢的復雜,更使林木顯出一派天真的野趣。

烏鴉的描繪并不工細,卻很生動有致,亦先以淡墨畫出,繼以濃墨點抹,頸與腹部略施白粉,便覺生意盎然。叢林中數十只烏鴉,各具形態,而又相互照應,充分畫出它們在這塊廣闊天地里,棲息其中,與風雪進行著爭取生存的搏斗。

表現雪的特點,畫家并不完全依靠白粉的幫助,主要采取渲染的手法。全幅畫面經過淡墨有計劃的烘托,樹干向背和積雪處理的手法,已基本上把雪后的景色襯托出來了。畫家為了使藝術效果更好地呈現在人們的眼前,在草萊和少許的枝干上略抹白粉,畫出積雪的沉重感覺,的確別饒風趣。

雪后的寒林是靜寂的,暮色帶來死沉沉的氣氛。可是,畫家把一群烏鴉從四面八方飛回老巢的景物,作了有意識的安排,并加以一定情節的描繪,頓時使一個幽靜的叢林沸騰起來,平添許多詩情畫意。在這樣的嚴冬季節,許多動物已潛伏在地下,烏鴉的活動,帶來無限生機。畫家在描繪烏鴉時,滲入了他的藝術構思。有的烏鴉似乎為嚴冬所苦,哀鳴、饑凍之狀,加深了人們對主題的理解。元代大畫家趙孟頫就有這樣的感受:

“余觀此畫,林深雪積,寒色逼人,群鳥翔集,有饑凍哀鳴之態”

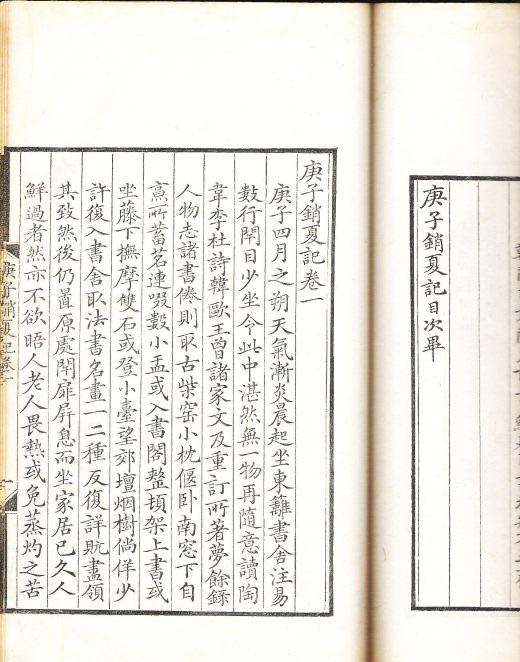

《庚子銷夏記》

這種感受也在散曲家貫云石詩中得到反映。那種“饑凍哀鳴不忍觀,使人一見即心酸”的凄涼情景,是這個畫卷成功的地方,使得詩人的真摯感情流露了出來。從嚴寒景象的另一種感覺來驗證,明末清初的鑒藏家孫承澤的描述,比較能夠表達欣賞者的心情。他說:

“余所藏寒林(鴉)圖,古木天矯,雪色凜冽,寒鴉群集衰草中,暑月展之,如披北風圖,令人可以挾纊……”(引自孫氏《庚子銷夏記》)

只有具備高度的概括技巧,把握了對象的實質,從整幅畫面的經營位置到局部的表現手法,再從局部的表現手法到細節的精工刻畫,筆筆凝結著畫家的智慧和勞動,才能創作出如此感人的杰作!盡管時隔八百多年,仍在發揮其藝術的魅力,而且日久彌新,誠屬我國民族繪畫藝術現實傳統中的一顆珍貴的明珠!

(全文引自《楊仁愷書畫鑒定集》 河南美術出版社 1999年4月)

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com