2018-12-21

就如,湖南張家界得以名揚四海,就緣于40年前,藝術家吳冠中的一次意外之旅。

1979年,60歲的吳冠中接到了一項任務,為人民大會堂湖南廳繪制一幅《韶山》畫稿,這一趟湖南之行,怎能少了寫生。當地美協派了一輛車和兩個青年,陪同吳冠中前往美麗的湘西,因為那里有好友黃永玉推薦的好地方。

兩個陪同的青年人中,有一位就是如今人們熟悉的批評家鄧平祥先生,他回憶,本來歸心似箭的吳先生,被人安利了一個“像桂林”的地方——張家界。即使也是湖南人,年輕的鄧平祥也只是第二次聽說這個地名,他翻開地圖,發現離所住地僅一個小時車程。“要不去看看吧?”兩位年輕人和吳先生商議,就這樣,兩三句話就改變了一個地方的未來命運。

汽車行進了一個多小時,窗外風景依舊沒有什么變化。一路平平的吳冠中開始面帶慍色。直到又翻過一個山頭,峰回路轉,林場的奇異山色像帷幕被拉開,張家界映入眼簾。

鄧平祥還記得當時吳冠中激動的樣子。他拉開車門沖了出去,疾步順著山道向前走去,一路放眼四顧,還不迭地說:“這怎么像桂林,比桂林更奇特、更富野性!”吳冠中借來了林場工人們搟面的厚重大案,請了幾個人幫忙抬入山間,潑墨揮毫。

住了3個晚上,畫了3個白天。在離開前一天的晚飯之后,吳冠中在鄧平祥的陪伴下,在山間小道散步,吳冠中很動情:“我要為張家界寫一篇散文游記,名字就起唐詩‘養在深山人未識’,今晚就寫。”

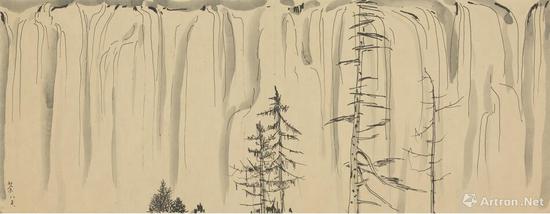

吳冠中《張家界馬鬃嶺》鏡心 設色紙本 104×200cm

吳冠中《張家界馬鬃嶺》鏡心 設色紙本 104×200cm后來,一篇《養在深閨人未識——張家界是一顆風景明珠》發表在1980年元旦的湖南日報上,真正改變了這座小鎮的命運。文中,吳冠中描述:“我先不知有虎有豹……一進山急匆匆就往石林和樹林深處鉆,是被景色美入迷了。石峰石壁直線林立,橫斷線曲折有致,相互交錯成文章,不,可以說是‘畫章’吧。人們習慣于以‘猴子望太平’、‘童子拜觀音’等等形象的聯想來歌頌自然界形式之美,還往往要用‘栩栩如生’來形容其酷似,其實許多石頭本身就很美,美就美在似與不似之間。”

從張家界回來后,吳冠中將大約30余件大型會沒寫生畫在湖南省展覽館北面展廳專題展出。據介紹,這批作品的尺幅非常大,是拆下當地村民的門板畫成的。余立新對這個展覽印象非常深刻:“我參觀了這個展覽,因為震憾,又趕回去取回照相機翻拍了大部分作品。記得那個時間段,他還在湖南省展覽館做了一次專題講座。1979年,當時的改革開放剛剛起步,這樣的藝術創作思維和創新形式,為我們打開了一扇窗戶。”

“1979年是個很重要的年份,1979年以后中國美術發生了巨大的變化,比如說機場壁畫和星星美展等等。”楊衛從時間線上做梳理,“那一年發生的事情奠定了后來美術發展的基礎。吳冠中先生明確提出形式美就是在1979年,也是這一年他到了張家界,這里面有千絲萬縷的聯系。有一些巧合,可能也有一些必然的一些因素。”

油畫民族化與中國畫現代化

吳冠中展覽結束后又發生了很多事,包括張家界因此廣為人知,吳冠中提出“形式美”引發全國大討論。在劉巨德看來,老師有一種發現美的能力,他對中華大地每一個地方他都想去畫,不管在任何地方,他都能發現其獨特的美。“他眼里的美是無邊的,能把所有都看美。在新疆寫生,看到老鄉的土坯房激動不已,在流淌的小河看到浪花起伏的節奏美。他是用道的視野,一般叫它形式美,或者說用形式美、圖像美的眼光去看。實際上他是作為真正的藝術家,用藝術形而上的道的視野來看所有的生命,所有的鏡像,所以他看的到處都是美。”劉巨德回憶。

《瀑》 22x58cm 1985年 紙本

《瀑》 22x58cm 1985年 紙本在接受邀請來湖南作畫期間,吳冠中其時正從畫油畫轉向畫國畫,并希望在國畫方面有所造詣。在湖南省博物館書畫研究員劉剛看來,張家界之行對吳冠中后來繪畫的發展產生了很大的影響:“張家界有一種詩情畫意,那種意境的韻味很濃厚。而吳冠中就是想通過用油畫的那種色彩塊面、光感來跟中國傳統那種繪畫的意境相結合,他的墨彩畫既有新意感又有傳統的詩情畫意在里面,所以我覺得他后來表現藝術的手法方面,在中西結合方面,可能與張家界帶給他的靈感還是有關系。”

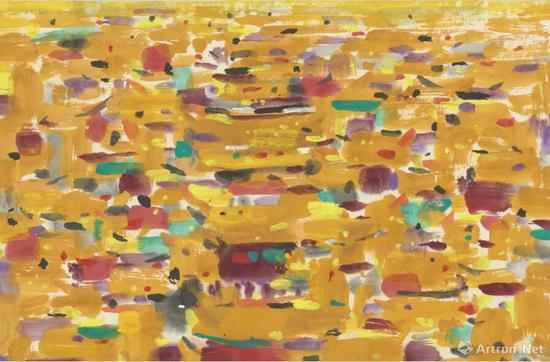

《紫禁城》 45x48cm 2006年 紙本

《紫禁城》 45x48cm 2006年 紙本 《岸》 70x60cm 2002年 油畫、布面

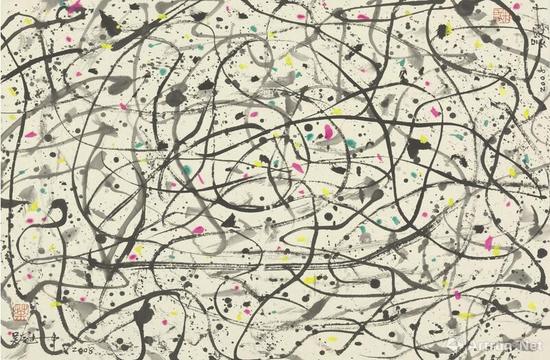

《岸》 70x60cm 2002年 油畫、布面 《縱橫》 62x41cm 2008年 紙本

《縱橫》 62x41cm 2008年 紙本希望把西洋油畫的語言注入中國文化的靈魂,是一代人都在做的事,包括林風眠和龐薰琹這些老先生,而吳冠中這方面強調地格外強烈。吳冠中曾經將《石濤話語錄》重讀抄寫,認為石濤是中國現代藝術之父,與西方現代藝術有很多異曲同工之妙。在研究畫論的同時,吳冠中也曾提出的很多關于藝術的言論,比如說筆墨等于零。言論一出,頗有些“語不驚人死不休”之感,可謂是“一石激起千層浪”,引發爭議無數。

劉巨德回憶,他曾經向吳冠中請教,中國藝術的精神最寶貴的在哪里:“他就說了一個字,‘韻’,氣韻生動的韻,氣韻生動。他第一強調的是生命的韻律,生命的節奏,第二個就是骨法用筆。人們說他沒有筆墨。其實他有筆,筆非常銳利,把墨化為了彩。每個藝術家都可以有自己的語言和方法。吳先生在這一方面不保守,就是他對傳統看的更大、更概括了。你看他的油畫你就知道他的色彩都是用的墨法。至于他的國畫,用文人畫的筆墨來要求他,你就會覺得他離的很遠,這正是他的獨到之處。”

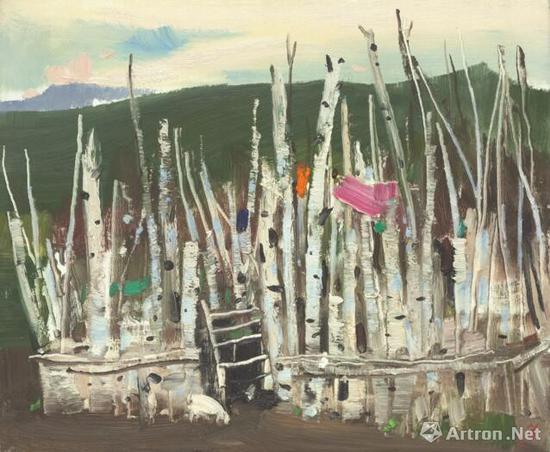

《羊圈》 50x61cm 1998年 油畫、布面

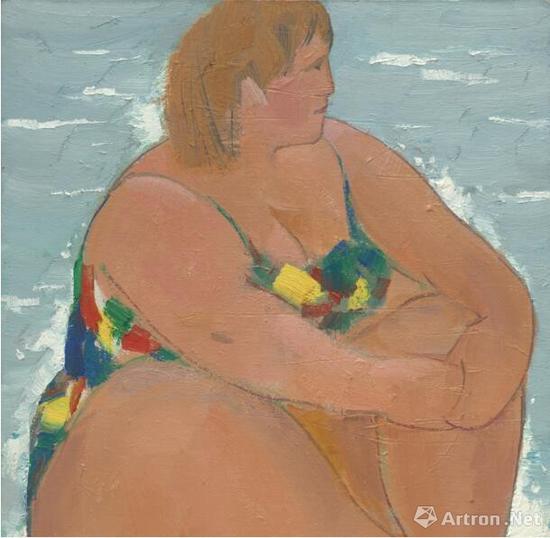

《羊圈》 50x61cm 1998年 油畫、布面 《岸》 70x60cm 2002年 油畫、布面

《岸》 70x60cm 2002年 油畫、布面“藝術有無數高峰,你只能取幾峰,不能面面俱到,要把直覺、感覺到的要先拿出來。”老師教過的話,劉巨德記在心上,他還記得當年上課的情景。面對一個青年女模特裸體躺在那里時,吳冠中對學生第一句話就說,這是五百里大道,從一個高峰到另一個高峰,不能長也不能短。“他看見的是這一條曲線的韻律。他沒有像一般上課說解剖、透視、形體、色彩、冷暖、光影,完全是啟發式的,想象式的教學。他對物象要提的是先把直覺、感覺到的拿出來,對語言也是如此。他要把繪畫語言里最本質的拿出來。把美術史翻開,你就會發現他這些畫太有傳統了。如何理解筆墨是每一個畫家應該思考的話題,而吳先生給我們開啟了另一扇門。”

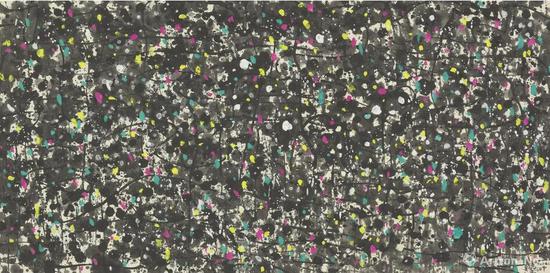

《窗外無月》 49x48cm 2007年 紙本

《窗外無月》 49x48cm 2007年 紙本 《窗外無月》 49x48cm 2007年 紙本

《窗外無月》 49x48cm 2007年 紙本 《深宮二十年》 45x63cm 2006年 紙本

《深宮二十年》 45x63cm 2006年 紙本楊衛將吳冠中視為承前啟后的人物,終結了油畫民族化的探討,開啟了形式美的話題。吳冠中的重要性,在于他把政治性的術語給剔除掉,藝術重新回到本體,回到藝術家的個人創造力,這是吳冠中先生的意義。

事實上,對于吳冠中的關注和探討一直沒有停止過。

2018年,由湖南省博物館與浙江美術館聯合主辦的“風箏不斷線—走進吳冠中的繪畫世界”展在湖南省博物館展出,這是近些年來吳冠中作品首次大規模展出,共展出浙江美術館珍藏的吳冠中繪畫作品80件,包括速寫《云南行》等41件,油畫《羊圈》、《眼》、《江南舊夢》等10件,墨彩畫《紫禁城》、《竹林》、《老屋》等29件,均源自吳冠中極其長子給浙江美術館的捐贈。

吳冠中走了,他留下的話仍是振聾發聵。在劉巨德看來,這并不是本意:“我感覺他并不是一定要震撼這個時代所說的驚人的話語,他不是這么想。他主要是對藝術的一種真誠、狂熱、迷戀,好像他是一個藝術的宗教徒一樣。他要為藝術而亡。”

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com