2018-11-16

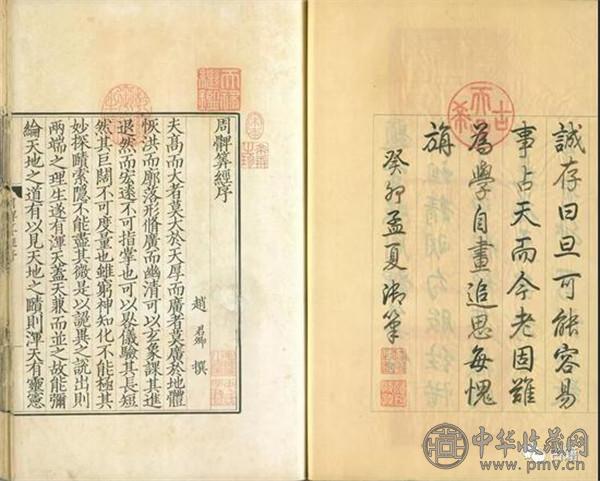

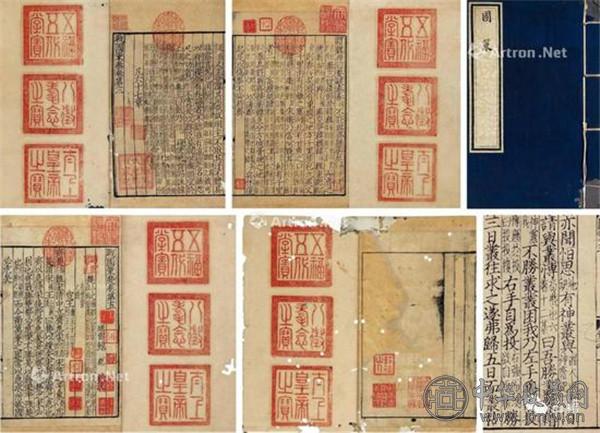

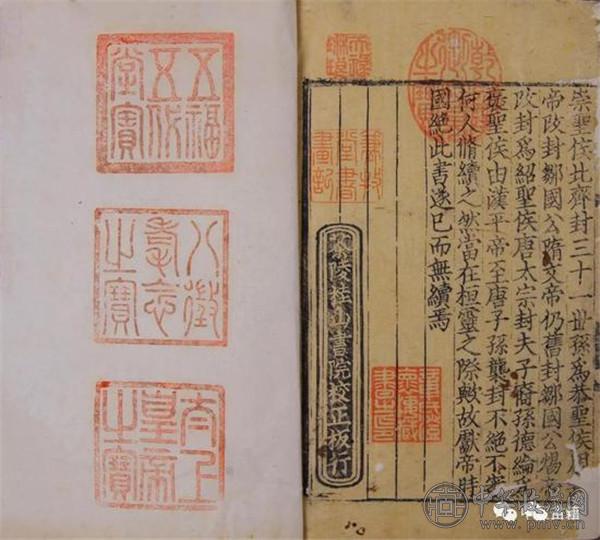

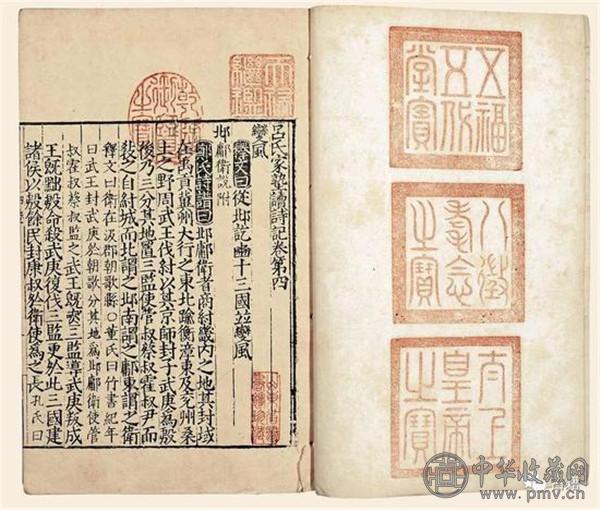

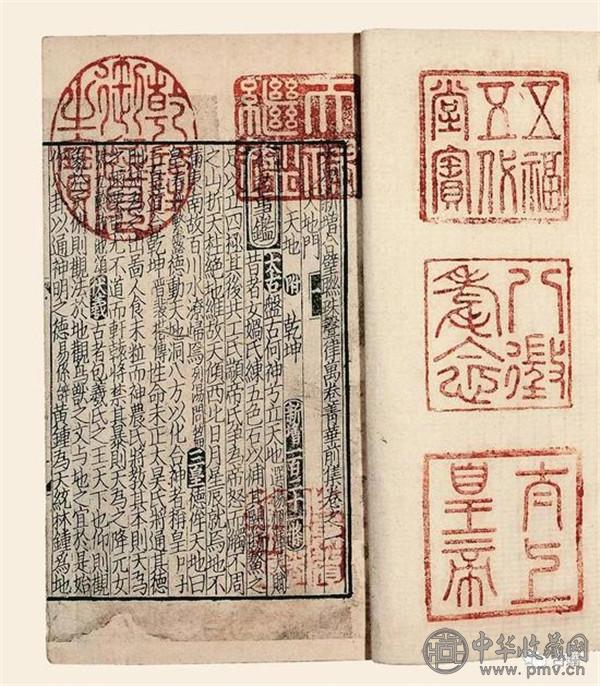

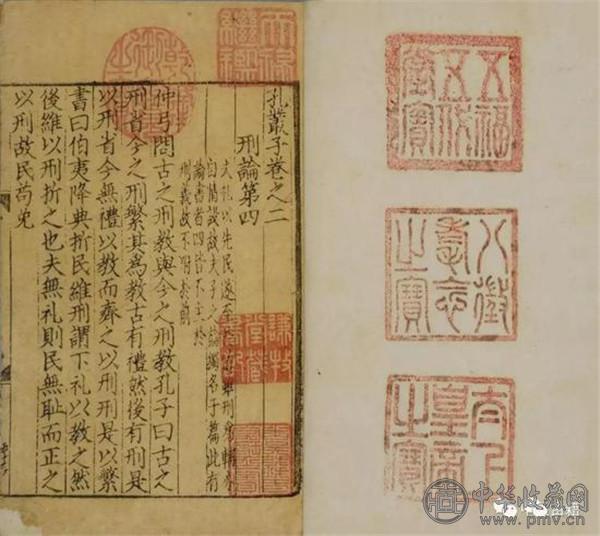

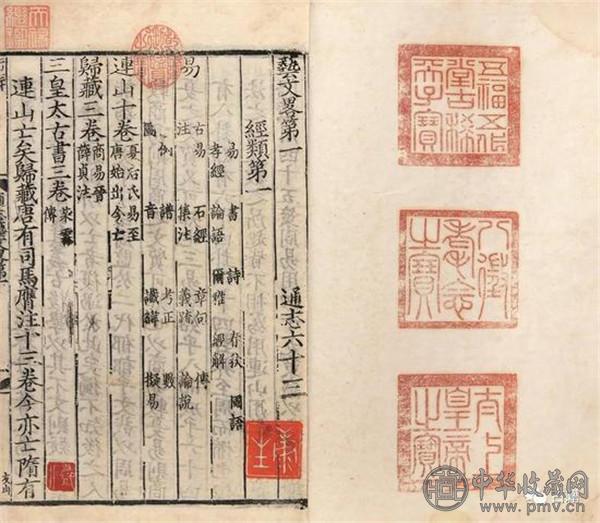

天祿琳瑯舊藏有兩個特征,一眼就能辨識。首選是封面,天祿琳瑯舊藏之書大多封面用的五色織綿,而這種織綿,今日所見者僅用在天祿琳瑯舊藏之書上。其次就是藏書印的鈐蓋方法:每冊都鈐有“五福五代堂古稀天子寶”、“八征耄念之寶”、“太上皇帝之寶”、“乾隆御覽之寶”、“天祿繼鑒”和“天祿琳瑯”。也不知道是哪位館臣規定的鈐蓋方法,這六方御璽的前三方,分別鈐在每冊書的前后扉頁上,并且是在前后扉頁的取中位置,依次鈐滿。其中“乾隆御覽之寶”鈐在每冊書第一頁最上方正中的位置,一半鈐蓋在書的正頁上,一半露出欄外。“天祿繼鑒”鈐在每冊書右上角的欄外天頭上,“天祿琳瑯”則鈐在每冊書最末一頁天頭的左上角。今日見到的天祿琳瑯舊藏之本,基本上都是這個鈐法。是誰規定的這種獨特的鈐章方式,我沒能查到歷史記載。但至少有一點,那就是這種鈴蓋方法,前無古人,后無來者,僅僅是天祿琳瑯有此鈐章方式,這也是天祿琳瑯舊藏之本辨識度極高的重要原因。

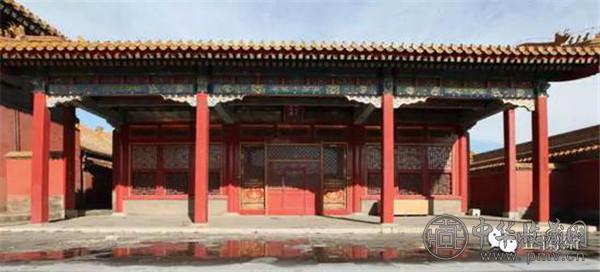

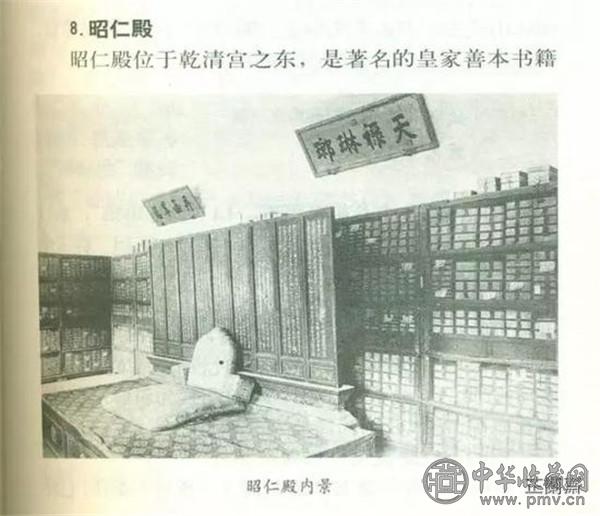

天祿琳瑯藏書之所,正式的名稱叫作昭仁殿。雖然到故宮來過無數次,卻始終沒有進過這個殿。因為此殿沒有對外開放,故而也少有人知道它的去處,其實它就處在紫禁城的正中心位置——乾清宮的東側。今天請故宮的工作人員打開此殿,進里面參觀,也是我第一次正式來瞻仰這個著名的藏書之所。

昭仁殿匾額

昭仁殿外景

從外形看,昭仁殿的確不大,它又處在乾清宮的側邊,跟那巍峨的乾清宮大殿相比,這里的感覺就像是一排仿古的平房,其外立面可能剛剛整修過,呈現出明麗的色彩。殿前的屋檐很大很寬,似乎跟整個房屋有些不成比例。昭仁殿是個獨立的小院,院前有較寬敞的平場,平場的面積比房屋的占地面積大許多,我猜測是不是用作曬書之所。正門上懸掛著滿漢合璧的昭仁殿牌匾,然而,正門卻貼著封條,進入殿內,需要從東邊的側門進入。

昭仁殿里面的情況跟想象差異較大。室內并沒有雕梁畫棟的彩繪,而是像某個政府機關的辦公室,規規矩矩的四白落地,無絲毫的裝飾之物。我猜測,這是改造后的情形,肯定不會是當年的式樣。否則,乾隆皇帝等于穿越到了現代化的今天,恐怕他不能接受這種簡約風格的辦公環境。

今日的天祿琳瑯室內

昭仁殿里的面積不大,感覺不足二百平米。而今的室內沿墻擺著一人多高的舊木書架,雖然有個舊字,但肯定稱不上古,應當是近幾十年的產物,當然這是我的猜測。我覺得天祿琳瑯那等名貴之書,絕不可能放在這么簡陋的書架之上。然而,我從一張舊照片中,看到了天祿琳瑯原有的景致。仔細辨識那些書架,感覺跟今天的這些舊木架形致相同。那么,還真有可能今天的這些報紙架,就是當年乾隆皇帝的御用之物。從今天的眼光看,這個書架,也談不上有絲毫的豪華之感,可見在乾隆盛世,有些事情也是以實用為主。而今,書架大部分上面空無一物,還有一部分放著一些未清理的雜物,有些架子上貼著舊紙條,似乎是報紙的分類,看來這里曾經用作報紙閱覽室。

書架上貼著報紙名稱

跟昭仁殿正對門的另一面墻,開出了一個不大的拱形門,這個拱形門就是今天的入口處,從拱形門出去左轉,有不足兩米寬的走廊。沿走廊前行十余米,在頂頭的位置,用雕花的硬木隔出了一個假門,說是假門,是因為僅有左右的門框,而并無實門存在。這個隔間的里面,約有四五平方米大小,在這么小的空間內,還用硬木做出一個床榻。床榻占滿了這間小屋的三分之二面積,上面堆滿了雜物。工作人員介紹說,這就是“五經萃室”。這個介紹讓所有來的人都略感吃驚,畢竟五經萃室名氣很是響亮,沒人能想到,竟然如此之小。

乾隆九年,弘歷讓內臣從宮中挑選善本放在昭仁殿內,他給此殿的起的堂號叫“天祿琳瑯”。“天祿”一詞來自漢代的皇家藏書閣——天祿閣,而“琳瑯”二字本意是指美玉,在這里應該用的是琳瑯滿目的意思。我個人覺得,天祿琳瑯應當算是乾隆皇帝個人的善本收藏室。但是,在那個時代,皇帝是家天下,因為“朕即國家”,很難說清什么是公和私,所以說天祿琳瑯是皇家藏書,也沒什么不對。

嘉慶元年之后,弘歷退位,當了太上皇,因為沒有了那么多的公務,也就自然想起了他的收藏,他準備到天祿琳瑯來細細閱覽他的藏書。嘉慶皇帝聽到了父親的這個要求,馬上安排太監來打掃昭仁殿。但意想不到的是,當天晚上,乾清宮、交泰殿失火,一直相連的昭仁殿也一并燒了起來,里面的藏書基本燒光了。

五經萃室內景

追究責任的結果,說是太監在里面放烤火盆,后來不小心打翻了,才讓這里意外失火。但是,太多的流傳不這么說,有的說是太監有意為之,因為皇帝公務太忙,很少來到此殿看書,而這里所藏的一部分書需要拿到琉璃廠去修理裝池,太監就在琉璃廠找到同書名的書,暗中進行了替換。比如太監拿去出的是一部宋版《禮記》,送回來的卻是重新裝池過的清代影刻本《禮記》,然后把宋版書賣掉,把錢放入袋中。今日出現在市場上的天祿琳瑯舊藏之本,有的封面上寫著宋版,里面卻完全不是那么回事,據說就是這個原因。比如說,我曾買到的天祿琳瑯舊藏《宋版六經圖》,里面的書卻是明萬歷間的刻本。有人說,這就是太監當年在琉璃廠做的手腳。但也有人說,這是當年的館臣鑒定水平有限,可能真的認為這部明萬歷本就是宋刻本。但不管怎樣,可能是太監心虛了,擔心弘歷來翻看這些書時發現他們的貓膩,索性就把天祿琳瑯一把火燒了。

這個結果,當然讓太上皇不高興。不知道他是否訓斥了自己的兒子,嘉慶皇帝當然又急又氣,畢竟他的這個皇帝位置,是老爺子讓給他的,他必須要把這個善后工作處理好。據說,是首先處死了那些太監,其次,用一年時間重新修復了昭仁殿,并且恢復了昭仁殿里面的藏書規模。失火之前,天祿琳瑯藏有善本429部。到了嘉慶二年重新恢復時,達到了664部,從質量和數量上講,都超過了原來天祿琳瑯舊藏的水準。這個結果是否令他爹很滿意,我沒有見到記載。

老照片中的昭仁殿

1925年,北洋政府成立了清宮善后委員會,重要職責就是清點故宮里的現存物品。點到天祿琳瑯時,原來664部的藏書只剩下311部。剩余的這一部分,從1942年到1937年,因為擔心日本人侵略,民國政府就把故宮里的珍寶和這些天祿琳瑯舊藏一路向南轉移,這就是歷史上有名的“文物南遷”。后來,這批東西全部運到了臺灣。

除此之外,天祿琳瑯舊藏的那些書去了哪里了呢。原來是在1924年至1925年之間,宣統皇帝溥儀雖然身在紫禁城,但他感覺到這種日子恐怕不能長久,于是想出辦法,把宮里最有價值的古代字畫和古籍善本,以賞賜溥杰的名義逐步帶出宮外。后來,這些書運到了長春。1945年,蘇聯紅軍快要打到長春,溥儀逃離長春后,天祿琳瑯這些書就散到了民間,這也就是現在在拍賣場上見到的那些天祿舊藏的來源。

五經萃室的建立也跟天祿琳瑯有關系。乾隆年間,纂修《四庫全書》時,南宋岳珂所校刻的《易》、《書》、《詩》、《禮記》被征入宮中,然而這里面缺少了《春秋》,乾隆想把這五經配齊,遂命大臣在宮內尋找宋版《春秋》。后來,竟然在天祿琳瑯的藏書中,找到了這部《春秋》。乾隆很高興,就把這五經合在一起,命令大臣,專門找一間屋子來收藏這五經。于是大臣就在昭仁殿的后面,找了間小房子,建成“五經萃室”。這間屋子雖小,乾隆卻很喜歡,還專門寫了《五經萃室記》。

五經萃室外景

嘉慶二年昭仁殿失火時,殃及了五經萃室,里面的五經全被燒毀了。好在這部五經,在乾隆四十八年時,宮里全部翻刻了一套。于是,就用這個翻刻本放回到了重新修好的五經萃室之內。但這次翻刻本的底本,究竟是不是宋版書,也有爭論。張政烺先生考證出,這部號稱宋版的《相臺五經》并不是岳珂所刻,而是元代人岳浚刊刻的。但不管是岳浚還是岳珂所刻,這部書的原本,今天是再也不能見到了。

關于天祿琳瑯的藏書歷史,以及這些書的流傳與遞藏,劉薔女史有著深入的研究,她用了多年時間厘清了歷史上很多懸疑不決之處,寫出了《天祿琳瑯研究》。我讀了這部著作之后,知道了許多以往所不曾了解的史實,更正了以往的許多誤會。我覺得,這部書是自己所看到的,對天祿琳瑯研究最詳實的一部著作,如有對天祿琳瑯想了解更多的朋友,不妨買來一讀。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com