2018-11-09

十五世紀中葉,吳門地區的畫家承接古代大師的衣缽,創立了區隔宮廷與浙派的新風格,并開啟了一場跨越幾個世紀之久的“文藝復興”。中國繪畫史中的藝術家通過對古典風格的追溯,創造了多種藝術流派與風格,留下了珍貴的藝術遺產。

《古典的復興:溪客舊廬藏明清文人繪畫研究》輯錄了十六世紀至十九世紀近四百年間的七十余件繪畫作品和十篇專題論文,力圖重構這一時期主流畫壇對古典風格復興的形狀。該書由章暉、范景中主編,上海書畫出版社。“澎湃新聞·古代藝術”(www.thepaper.cn)特刊發章暉、范景中撰寫的代序。

白謙慎題書名

白謙慎題書名

十五世紀中葉,吳下的文人畫家們厭倦了明初以降的宮廷繪畫和浙派山水,將目光投向元代,意圖以趙孟頫等人的方法建立一種新的畫風以區隔北京的趣味。在經過了杜瓊和劉玨等前輩畫家的積淀后,蘇州一帶逐漸形成了以沈周和文徵明為領袖的新畫派。蘇州的上層文士如王鏊、吳寬等將此畫風推介給京城的知識界,而使吳派風格播散至全國,并逐漸形成風尚。僅有生員功名的文徵明也因為書畫的成就和名望被破格舉薦為翰林院檢討。沈、文一脈,特別是文氏一門對畫壇的影響延續了一個世紀之久。到晚明,人們對漸趨泛濫的吳派繪畫產生審美疲勞,紛紛尋求新的嘗試,這使十七世紀初期的畫壇一度呈現出繁榮生動的景象。只是這些努力大多仍以吳派為起點,既未成一家之言,也沒能形成足以扭轉頹勢的宗派。

這一局面促使華亭人莫是龍和弟子董其昌越過沈、文而去追索文人畫的本源。董氏整理了自唐代以來古代山水大師的筆墨,他借用禪宗的“衣缽”概念來劃歸文人繪畫的師承體系,正式確立董源“士夫家之最”的宗師地位,尊元代黃公望、王蒙、倪瓚和吳鎮四人為其正傳。這套體系即所謂的南宗正脈。這一理論大約于1600年左右成型,出版問世后便很快為江南的文人畫家群體所認同。

在自己的作品中引入前代畫家的語匯從杜瓊和劉玨的時候就已開始,沈、文亦然,但他們的引用大多是即興和隨意的。雖然董其昌在發現和整理古典大師的繪畫時形成了理論,也在繪畫實踐中有意識地梳理了各家的風格和技法,但真正將古代大師、特別是元四家的圖式和技法予以系統歸納和重構的是董其昌的兩位學生王時敏和王鑒,他們把南宗理論變成了具有實戰意義的范本。這一工作是通過繪制和傳播各種版本的《小中現大冊》來完成的。在南宗正脈的理論框架之下,王時敏提出要“建立典范”。他把董其昌筆下體現出的所謂禪意,或者說董其昌在構圖中刻意注入的不穩定感和非理性的因素剔除(高居翰語),留下古典作品的畫面結構,使之形成一種理想化的圖式,作為畫家創作時參考的范本。從某種意義上說,是重新發現并厘清了已經變得模糊的古典語言,從而推動了一場文藝復興式的繪畫復古運動,這在中國千年繪畫史上是絕無僅有的。

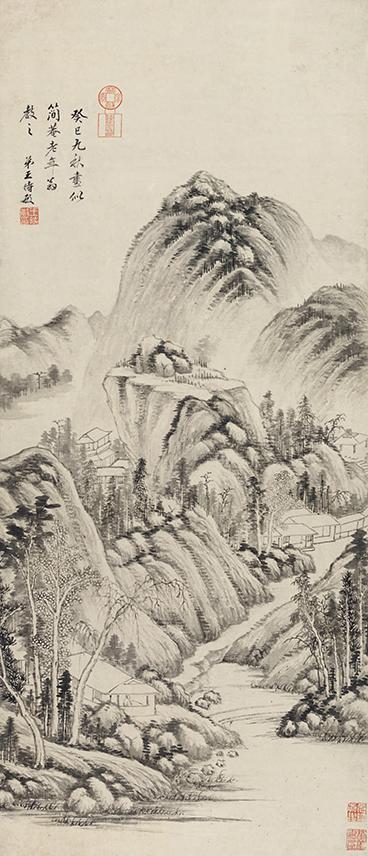

王時敏《為簡庵作山水》軸,紙本水墨,99厘米×42.5厘米,1653年

這場復古運動最初只是在以華亭和婁東為中心的江南一帶進行。1686年,王時敏的長孫王原祁來到北京,十四年后進入內廷,成為康熙帝寵愛的文學侍從。皇帝酷愛他的山水,曾賜予“畫圖留與人看”和“天機來紙上,粉本在胸中”的御題,使王原祁成為向宮廷輸入南宗風格的關鍵性人物。文人畫自發軔以來表達的一直都是上層文士的理想和要求,在王原祁之前從未真正走進過宮廷,成為官方確立的正統。另一位復古運動的重要人物是王翚。雖然他并不在文人畫家之列,但他對古代大師繪畫的廣泛摹寫和超常的作品數量使之成為不可繞開的骨干。1690年至 1694年間,他在北京帶領包括焦秉貞、冷枚等在內的一眾宮廷畫家完成了《南巡圖》,這個十二卷的巨制堪稱其半生研習古典名畫的總結。此項工程的另一結果是將古典范式系統地注入了宮廷繪畫。從某種意義上來說,王原祁和王翚的成就可比擬十五世紀時佛羅倫薩的藝術大師,他們將文藝復興的藝術新風帶入了羅馬教廷。

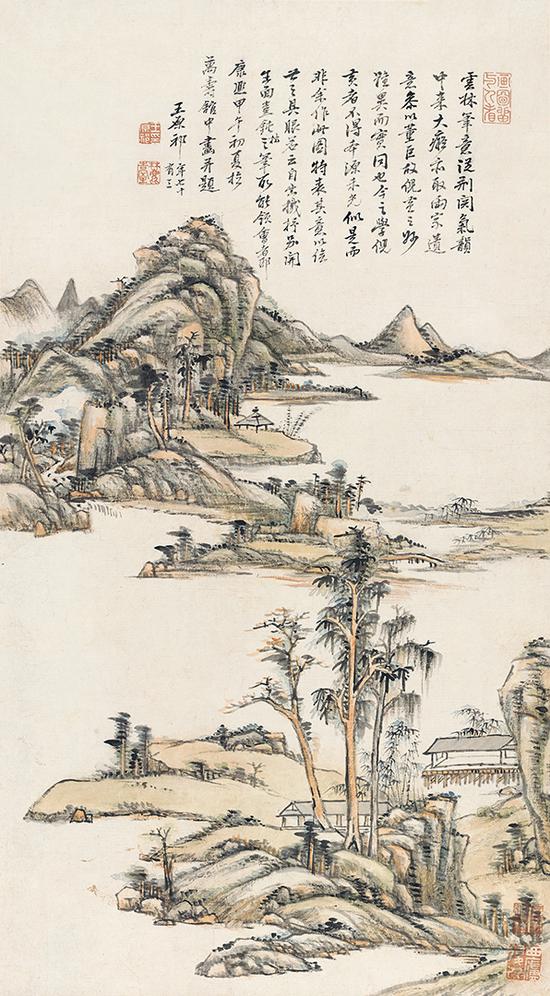

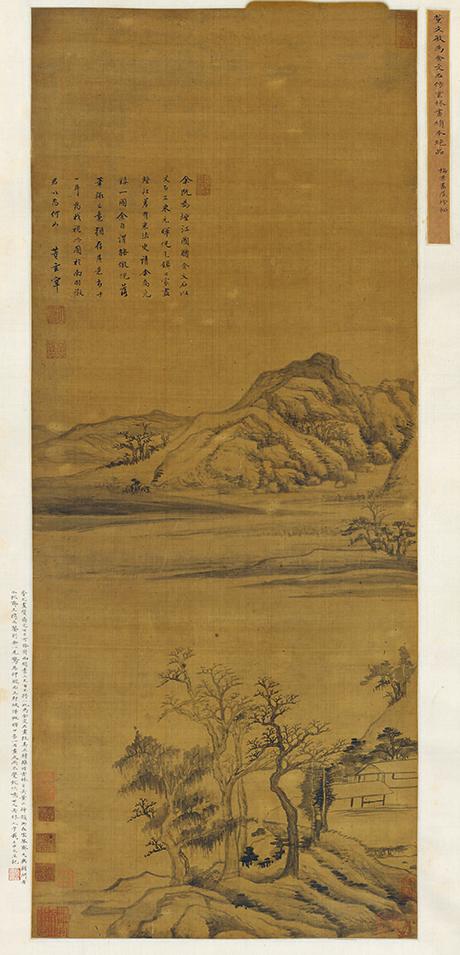

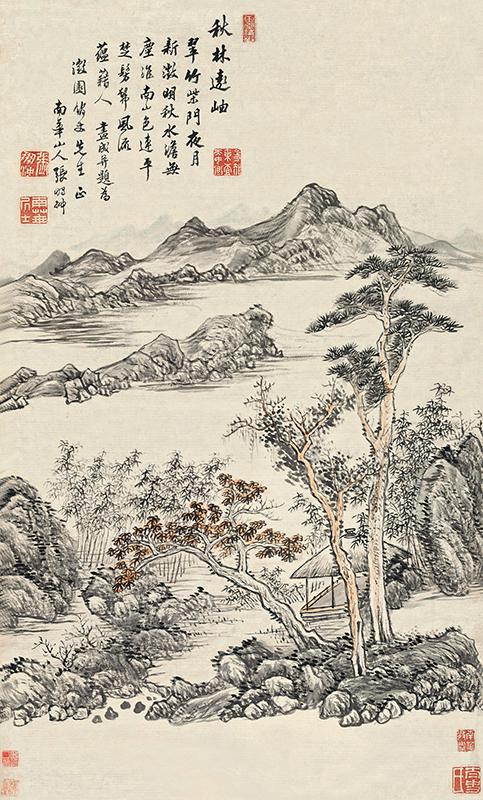

王原祁《疏林遠岑》軸,紙本設色,73厘米×40.5厘米,1714年

王原祁《疏林遠岑》軸,紙本設色,73厘米×40.5厘米,1714年

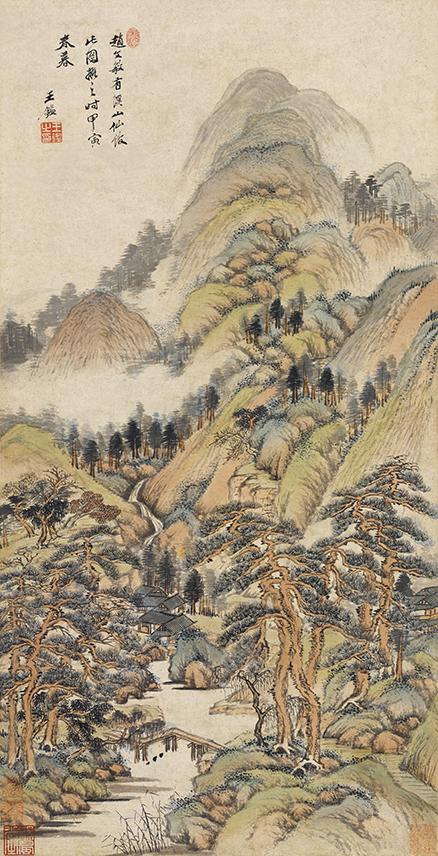

王鑒《仿趙松雪溪山仙館圖》軸,紙本設色,78厘米×39厘米,1674年

十七世紀晚期,隨著王原祁和王翚的先后入都,南宗畫派的影響力由江南向北京轉移,到乾隆朝時,中樞的上層文士中形成了一股強大的“正統派”力量,其中堅便是我們今天所說的詞臣畫家群體。由于皇帝的介入和推動,使得這個群體的藝術創作表現出前所未有的活躍。二十世紀的主流美術史普遍認為,十八世紀時文人山水畫逐漸淪為帝王的宣傳工具,不再是文人理想的表達,畫作數量固然龐大,卻沒有任何創新,因而不具備深入探討的意義。事實上,只要越過這股膚淺的迷思我們便可看到,這一時期的文人畫家們對南宗繪畫進行了深入而富于個性的推演,山水構圖更加穩健,筆墨表達也更為精微。同時,因為西洋繪畫的影響,新的風格發展出來,董邦達的“層巒積翠”式山水即為一例。這一時期宮廷崇尚實景山水,文人畫家亦積極參與其中,將文人繪畫的筆墨融入對真山真水的描畫,達到了筆墨與造化二者的和諧與互動。

正統派在宮廷蔚然成風的同時,在野的“四王”后人(例如“小四王”)和追隨者們也在孜孜以求,他們的努力方向更偏重于延續和發展“家學”。這一路徑與傳承有關,也與他們掌握的畫史資料有關。隨著收藏中心由南向北的遷移,古代名畫在江南變得稀見,小四王們所能依據的,或許更多是前輩的畫作以及留傳下來的古典名作的縮本和摹本。因而以風格觀之,他們的作品雖然標示仿照元人,實際表現出來往往是“四王”的影子。這批繪畫的數量亦不在少數,它們與詞臣畫家的作品相呼應,形成十八世紀文人畫壇復興古典風格的主流。

清中期以后的皇帝們似乎缺少像父祖輩那樣對藝術贊助的熱情。十八世紀晚期至十九世紀,中國文人畫的重地再度回到江南。彼時的江南畫壇在董其昌和“四王”的譜系下已經行走了超過一個世紀,眾多畫家皆在作品中聲言自己是臨仿南宗、特別是元四家中的某人之法,這逐漸讓一些人感到苦惱和深受禁錮,開始向“正統” 以外的古代繪畫找尋解決之道。鎮江人張崟稱曰:“吾潤畫家,家自為法,未嘗一宗婁東。”他以沈周風格為基點,融合北宋巨幛山水和南宋院畫,實驗出了一種極具個人風格的新型山水畫。杭州人錢杜批評董其昌“筆墨少含蓄”、王原祁“有筆墨無丘壑”,刻意繞開董氏標舉的南宗核心人物,向自己喜愛的畫家趙孟頫、文徵明和唐寅等人的作品汲取靈感。兩人都分別有不少同道和追隨者,鎮江地區逐漸形成以張崟為核心的京江畫派,錢杜則影響了蘇杭地區的畫家。新近的研究認為張、錢二人一生并無交集,他們不約而同對古法的另類取徑實乃力圖對抗當時畫壇對董其昌理論的過分依?賴。與此同時,正統派體系下的畫家也在嘗試突破元四家框架而回溯董源的風格技法,有“四王殿軍”之稱的戴熙是其中代表。十九世紀這股重新向古代大師學習的風潮可以看作是中國文人畫家復興古典的最后一次努力,因為在那之后,畫壇便被一種全新的觀念引領了。

戴熙《密林陡嶂》卷,紙本水墨,27厘米×72厘米,1849年

這場持續幾個世紀之久的“文藝復興”總是與古代大師作品的蹤跡息息相關。所謂“窺其堂奧”和“得其法度”皆源于對古典作品本身的體察,是“師法古人”的基本條件。以上談到的幾位畫家其本人便是收藏家。劉玨家藏趙孟頫的《水村圖》卷,此卷被認為是以書法之筆描繪山水的發端。沈周藏有“半幅董源”、黃公望《富春山居圖》卷和王蒙《太白山圖》卷,文徵明則有黃公望《溪山雨意圖》以及倪瓚、吳鎮的畫作若干,這些是他們得以跳脫當時院畫窠臼而返回古典的資本。董其昌對董源真跡的追尋讓人聯想到彼得拉克對西塞羅稿本的搜集。根據張庚的記載,王時敏版《小中現大冊》中的二十四幅古代名畫全部出于自家笥篋,其中多幅且曾是董其昌的舊藏。王原祁的入仕北京和供奉內廷其實伴隨著中國收藏中心由江南向北京的轉移,曾經散落在各大收藏家手中的古代名跡陸續進入清宮,成為皇家秘籍。十八世紀以后,對于江南畫家而言,宋元名作或許真身難覓,但有明一代的繪畫則可目見。張崟少時曾隨王文治讀書習字,后者是京江的文化領袖,他認為傳承古代典范的并非“四王”而是董其昌和他之前的吳派領袖沈周與文徵明。王文治擁有多幅吳派作品,其中沈周《東莊圖》曾為張崟反復臨摹過。錢杜自家富藏吳派繪畫,他一生所寓目的畫作中吳派占了一半以上。這種經歷無疑對張崟和錢杜的繪畫主張與畫風都產生了深刻的影響,也因為吳派作品的可見性,使他們兩人的后輩畫家有可能延續這一風格。可見,畫家掌握的畫史資料是其理論的基本依據,他們所能遇見的古代作品則決定了他們可以回到什么樣的古典。

本書輯錄了十六至十九世紀近四百年間的七十件繪畫作品,意圖借此重構這一時期主流畫壇對古典風格復興的形狀,其中十八世紀正統派的畫作占了較大的比例,以此來平衡以往美術史研究對其重要性的忽略。

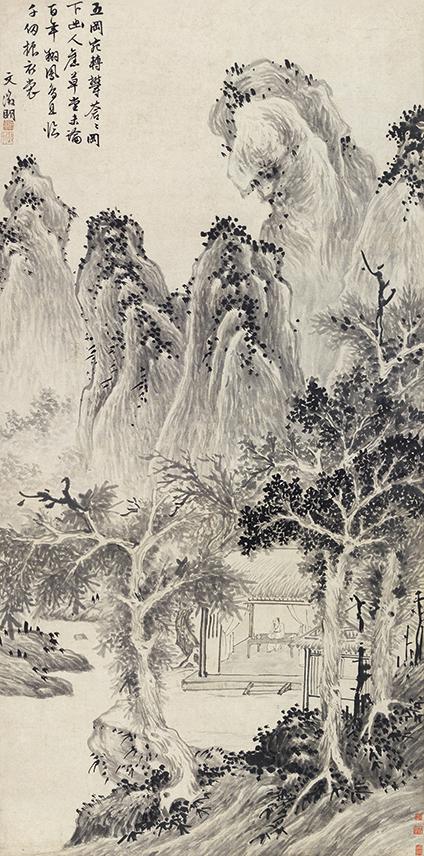

文徵明《五岡圖》軸,紙本水墨,132.5厘米×65.3厘米

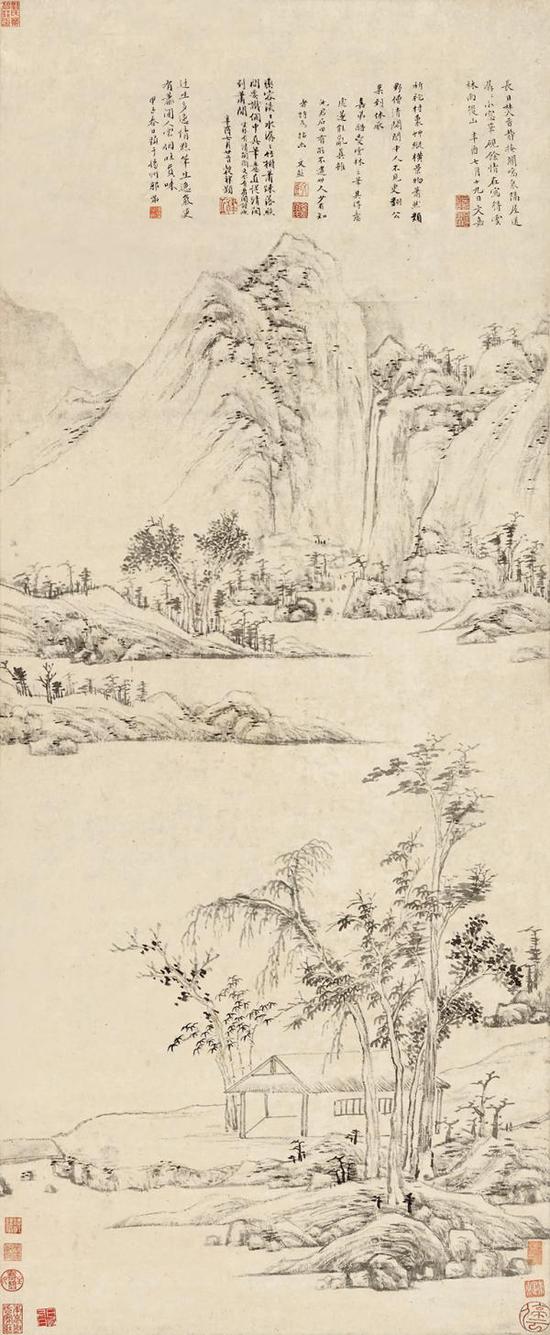

文徵明《五岡圖》是吳派畫家試圖恢復古代大師風格的一個重要證據。石守謙先生在研究此圖時指出,文徵明為他的前輩畫家杜瓊、劉玨和沈周追尋董源的努力作了階段性的總結,他在《五岡圖》中將董源風格的形式與意涵進行了詮釋整合,“而《五岡圖》本身可以說是傳世文徵明山水畫中罕見之得與董源具體作品連上關系的重要數據”。文嘉《雨后山圖》采用倪瓚一水兩岸式構圖,畫法亦是云林典型的淡墨干皴,唯山石皴筆加強了披麻皴而減弱了折帶皴的效果,這顯然是受到他父親的影響。書中的兩幅董其昌作品也都是仿倪之作。其中《仿倪高士山水》因在絹上作畫故而用筆較濕,筆鋒亦相對含蓄。《風亭秋影圖》則強化了倪瓚慣用的折帶皴,以側鋒運筆并更加快速,從而讓原本安靜的畫面變得具有動態和節奏感。這一特點在董氏晚年的作品中表現得更為顯著,成為極具辨識力的個人風格。除以上三幅外,本書尚録有五幀不同時期畫家的仿倪畫作。王綦《東籬采菊圖》只取了云林一水兩岸的結構而在筆墨上另辟蹊徑,整圖充滿裝飾趣味,可以看成是吳派后進對前輩們慣用程序的一個突破。程嘉燧《松溪放棹圖》在筆墨創新方面的要求當與王綦一致,但下筆惜墨如金,畫面極為簡澹,意境仿佛元人而筆墨語言迥異。王綦和程嘉燧的嘗試代表了晚明的時代風尚,他們試圖跳脫吳派代代相傳的畫法,追求另類的表達,卻與古典大師的筆墨精髓漸行漸遠了。這恐怕正凸顯了董其昌與他的追隨者整理和恢復古典風格的意義。對倪瓚風格圖式的梳理到王時敏時終成規范,他的學生王翚《仿倪董山水》卷便是這一結果的力證。王原祁《疏林遠岑》則表現出他將元代幾位大家的風格技法熔一爐而冶的野心,構圖采用倪瓚的三段法,山體坡石不用折帶皴而施以大癡筆法并融入了梅道人的墨法。這種風格始于他中年以后,晚歲時尤喜演繹。麓臺之后此法漸成定式,乾隆詞臣張鵬翀《秋林遠岫》一軸正反應出這種時趨之所向。這八幅仿倪瓚作品的鮮明風格,正是它們所處時代對于學習古典取徑各異的映射。這讓我們想起了“右軍變容”。有一段傳為李煜論書的語録這樣說:“善法書者,各得右軍之一體。若虞世南得其美韻而失其俊邁,歐陽詢得其力而失其溫秀,褚遂良得其意而失其變化,薛稷得其清而失于僒拘,顏真卿得其筋而失于粗魯,柳公權得其骨而失于生獷,徐浩得其肉而失于俗,李邕得其氣而失于體格,張旭得其法而失于狂,獨獻之俱得之而失于驚急,無蘊藉態度。”這段話映射到繪畫,可以幫助我們理解古典大師何以成為古典本義的語境。用董其昌的話說:“巨然學北苑,黃子久學北苑,倪元鎮學北苑,都學北苑而各個不相似。使俗人為之,與臨本同,若之何能傳世也?”以“右軍變容”或“北苑變容”例之,我們不妨稱上述現象為各個時期之“倪云林的變容”。

文嘉《雨后山圖》軸,紙本水墨,121.5厘米×49.5厘米,1565年

文嘉《雨后山圖》軸,紙本水墨,121.5厘米×49.5厘米,1565年

董其昌《仿倪高士山水》軸,絹本水墨,88厘米×36厘米

“倪云林的變容”昭見了一個事實,那就是在尋求風格突破的時候,畫家往往首先借重和依賴古代大師的作品,以之為基點闡發各自的目標。相比以往的任何一個時代,晚明和清初的畫家們都更關注繪畫的傳統。除了以董其昌和王時敏、王鑒為核心的一系,更多的人在以自己的方法和視角再興古典的繪畫風格,這使畫壇呈現出格外的活力和多樣性。例如,《黃山紀游詩畫冊》中的《茅亭策杖》頁,是程嘉燧以倪瓚風格為靈魂發展出一種新畫風,這種省減皴擦、僅以寥寥數筆勾勒輪廓的處理方式對其后輩畫家弘仁、查士標、戴本孝等人具有指導意義,查士標《為永錫作山水》正是這類簡筆山水的典型。安徽畫家梅清通過描寫自然景物尋求構圖上的突破,他的黃山系列自成一格,而筆墨皴法仍然來自王蒙,《秋山圖》即為一例。這種畫風后來形成了頗引人注目的黃山畫派,梅庚、梅翀與蔡瑤等皆為其中的成員。此外,董其昌弟子程正揆的繪畫經歷亦頗堪玩味。按理他當遵循老師的理論、摒棄吳派而效法元人,但事實并不如此。其筆下《江山臥游圖》數以百計而面目各有不同,以本書所收之第七十一卷為例,風格與筆法中沈周的意味頗為濃重。這也表明,董其昌在晚明至清初雖然影響深遠,卻并沒有一統天下,即使是學生也可以邁出他的門庭而兼師別家。上述這些復興古典風格的行動在當時并未成為主流,卻無疑從不同的方向表達了畫家們對于繪畫本身發展的思考和從經典中獲取力量的?要求。

王愫《天池石壁》軸,紙本水墨,88厘米×37厘米,1746年

對古典名作的研習在王時敏的時代漸成范式化。他與王鑒等人制作的各種《小中現大》冊既是學習數據,更是一套學習方法,其意在于通過反復臨摹而最終達到“化古法為我法”的境界。以王時敏對自己最欣賞的黃公望作品的演繹為例,青年時代的他基本上亦步亦趨,間或摻入董其昌的筆墨,之后開始展露個人風格,至中年而趨于穩定。《為簡庵作山水》繪于六十二歲時,布局平衡穩健,筆致含蓄文雅,既不見一峰道人的荒疏蕭瑟,也隱去了畫禪室主人刻露的筆端。畫面通透平和,宛若一位翩翩佳公子安靜地佇立。這是王時敏仿黃公望作品的最佳境界。如果說王時敏的主要貢獻在于對水墨經典的推演,他的伙伴王鑒則表現得更為全面,在青緑山水的實踐方面尤其突出。《仿趙松雪溪山仙館圖》中,王鑒借用了數字古代大師的語言,其中山石的干筆勾皴來自黃公望,礬頭承繼董源和巨然的傳統,松樹和其他雜樹取法董其昌,而整幅畫面的小青緑設色之法則源自趙孟頫。將黃公望的披麻皴和青緑敷色重迭在一起來表現山石的色彩和肌理,這是對趙孟頫在《鵲華秋色圖》中墨、色相融畫法的發展。王原祁《春崦翠靄》和王愫《天池石壁》兩幅作品可一窺黃公望名跡《天池石壁圖》對南宗一脈的熏炙。王原祁取原作畫面正中的主山脈和左下角的坡石松樹,簡化了山腰的細節,也基本舍棄了畫面右邊的山體和側峰,這樣的布局突出了“龍脈”和盤礡的運筆。簡言之,麓臺的旨趣在突顯龍脈和筆墨表演。王愫的畫面更接近王時敏構建的大癡圖式,除了左高右低的巨障式布局脫胎于原作外,近景坡岸樹木的布置和整幅的濕筆皴染都來自煙客,唯亂石堆棧的中央山體兩相不類,皴染亦求簡澹,似欲追懷元人之境,這是王愫的個人特色。本書研究婁東諸王作品的初衷,并非止于歸結他們與前輩的師承關系,而在強調他們向經典致敬的同時,著意不為其捆束并力求各具風貌的努力。

張鵬翀《秋林遠岫》軸,紙本設色,84厘米×50.3厘米

張鵬翀《秋林遠岫》軸,紙本設色,84厘米×50.3厘米 錢載《秀石叢竹圖》軸,紙本水墨,87厘米×35厘米,1789年

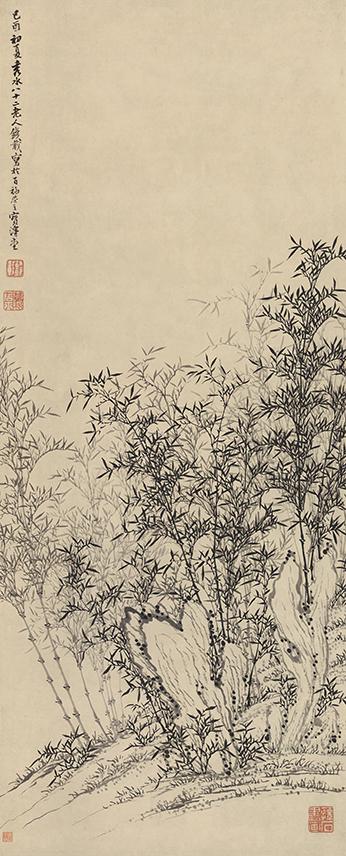

錢載《秀石叢竹圖》軸,紙本水墨,87厘米×35厘米,1789年

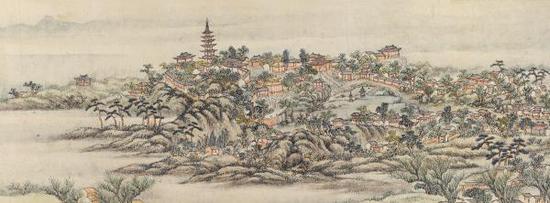

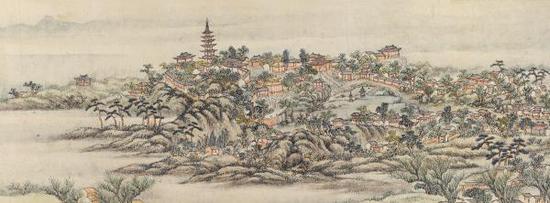

蔣溥《虎丘山圖》卷(局部),紙本設色,10.4厘米×75.5厘米,1751-1756年

本書提出了“乾隆十詞臣”這樣一個畫家群體,他們是鄒一桂、張鵬翀、董邦達、勵宗萬、蔣溥、錢載、張若靄、錢維城、張若澄和董誥。十人均由進士入翰林,官階正三品或以上,是乾隆皇帝的高級侍從近臣。其中鄒一桂和錢載擅畫花鳥竹石,張鵬翀、董邦達、勵宗萬和張若澄長于山水,其余四人二者兼能,且都有畫作被收入《石渠寶笈》。乾隆時期,南宗技法已然教科書化,看起來,諸位詞臣畫家似乎再沒有發揮的余地,主流美術史也幾乎都一邊倒地認為他們是在巨匠的陰影下襲人故智。但事實并非如此。對經典的承繼從來都不是發揚個性的阻滯,每個人獨具巧思的筆墨推演都值得美術史為之一書。例如董邦達和勵宗萬,兩人把王原祁復雜的干筆皴擦技法發揮到了極致,勵宗萬《仿吳鎮夏木垂蔭》卷更呈現出幾近素描的效果,綜觀整個畫面,似有光束從右側打來,不知畫家是否見過西洋炭筆畫,因而受到了啟發?至少這是一個值得探討的問題。錢維城山水受藝于董邦達,但《庚辰夏仿一峰老人山水》卷以干濕并用、自然流暢的簡筆重塑大癡,畫境返璞歸真,仿佛元人。董誥所取更是其父的反向,他喜用濕筆表現丘壑,《畫山水》冊比之麓臺更為秀潤。張若澄《林壑幽深》雖學大癡而將披麻皴法與點染結合,營造的山水溫和含蓄,使人不禁想起王煙客《為簡庵作山水》的貴公子氣來。這一時期,由于宮廷對實景山水畫的重視,詞臣畫家們對真山水投入更多關注,這種關注超過了十八世紀以前的文人畫家。蔣溥《虎邱山》《鄧尉山》二卷可以幫助我們觀察他們對真山水的再現。當然,這需要我們發揮“觀者的本分(the?beholder’s?share)”,這是我們努力通過繪畫去看那些古典畫家宣稱他們再現的事物,我們逐漸發現了大自然中真正存在的事物。

蔣溥《虎丘山圖》卷(局部),紙本設色,10.4厘米×75.5厘米,1751-1756年

蔣溥《虎丘山圖》卷(局部),紙本設色,10.4厘米×75.5厘米,1751-1756年 勵宗萬《仿吳鎮夏木垂蔭》卷(局部),紙本水墨,90.9厘米×15.1厘米

勵宗萬《仿吳鎮夏木垂蔭》卷(局部),紙本水墨,90.9厘米×15.1厘米

錢杜《天池石壁圖》軸,紙本設色,107厘米×28厘米

本書十九世紀的繪畫可大致分為兩部分,也代表了當時文人畫家的兩個努力方向。張崟《元夕賞菊》《采蘭居》和錢杜《天池石壁圖》分別借用沈周、文徵明家法,后輩畫家程庭鷺《小滄浪消夏圖》、何維熊《萱庭春茂圖》、翟繼昌《仿文徵明早春圖》和劉彥沖《甲午仲秋仿文待詔青緑山水》等亦皆宗吳門,反應出吳派山水在江南畫壇復興的趨勢。與此同時,正統派的后繼者們仍在踽踽前行。王學浩是其中既能承襲傳統而又不就藩籬的獨出者,《驅使煙云》冊對古典范式的廣泛摹寫有他的繼承,更體現出他在墨法變化和運用上的獨創性。戴熙在面對南宗畫風走入瓶頸并遭遇詬病的情況下,轉而回歸宗派之本源尋求支撐。《密林陡嶂》的布局與董源《瀟湘圖》頗為相似,畫家以枯筆淡墨皴擦山體,讓整個畫面在視覺上更接近董源自身而非董其昌之后的“董源”。

文徵明等吳門諸家《為顧太夫人壽冊》之王榖祥《喬松》、錢榖《青鸞》、石岳《畹蘭》、吳之《靈萱》、朱朗《瑞芝》、文臺《古石》,紙本設色,32厘米×40厘米×28開,1545年

相對山水畫,本書選入的花鳥竹石作品不多,但我們仍希望可以藉此稍加梳理十六至十八世紀文人畫家在此類目上對古典風格的取舍和思考。吳派以陳淳的花鳥畫最負盛名,他雖出文徵明門下,但花鳥學習沈周的寫意畫法,其自成體系的畫風實際上是獨立于文門之外的。陳淳子陳栝繼承家學,書中這幅《秋荷文禽》圖取材源于宋畫,但表現手法完全不同于宋人的精描細寫,而是用流暢的線條和簡澹的敷色勾畫荷花水鳥的“冉冉欲活”(姜紹書語)。文徵明花鳥題材的作品傳世稀少,個中成就也被其山水畫的名氣所掩。本書《為顧太夫人壽冊》中有多幅文徵明弟子的花鳥作品,較為集中地體現了文門花鳥繪畫的面貌。其中吳支所作“靈萱”頁和文徵明《花卉冊》中的“金英作壽”頁(臺北故宮博物院藏)可謂一脈相承,石岳所繪“畹蘭”,也與文徵明的另一位學生仇英所繪《雙鉤蘭花》(故宮博物院藏)形神俱似,其畫風之典雅精致與白陽一派的淋漓疏爽完全不同。明后期至清初,文人畫壇回溯古典的時風在花鳥繪畫上亦有所反應,惲壽平及后繼者蔣廷錫、馬元馭、鄒一桂等均在寫意之外,精研徐黃之法,惲壽平的沒骨寫生將工筆與寫意兩種技法融會一起,探索出花鳥畫的一個新方向。鄒一桂花鳥畫“派接徐黃”,作為惲氏之婿,他的一生都在通過沒骨繪法上追徐黃的流派,欲以重振傳統,《仿徐黃花鳥》可見其功力,冷艷精工的畫面依舊生機勃勃。鄒一桂的門生錢載在繪畫上沒有依循座師的藝術主張,而是由陳淳一派回溯元人,《秀石叢竹》軸采用了管仲姬的叢竹結構而以水墨寫細竹風神,幾欲畫出顏色的感覺,又深得柯九思遺意。

鄒一桂《仿徐黃花鳥》軸,紙本設色,158厘米×48厘米

中國文人畫發展史是一部不斷回到古典、向古典致敬的歷史。

十七世紀以降,這一趨向表現得更為清晰和透徹。董其昌及其后輩們比沈周、文徵明等先行者懷有更明確、更強烈的歷史距離感,在《小中現大》的方案中,表面上看,他們是與宋元先輩們面對面交談,實際則是相隔一段距離在向這些古典大師致敬。這種距離感不但讓他們認識到宋代的大師如何以圖式和風格為工具去描繪山水,元代的大師又如何以山水為手段去創造風格和品格,最終確立了藝術的古典公式,而且令他們指點江山,以古衡今:他們看到浙派的粗野,因為它是古代典范的扭曲或訛敗;也看到吳門末流的孱弱,它未能徹底洞見古代典范的真然本身,作不出恒照后世的詮釋,因而漸漸失去了接續古典的活力。特別是在晚明的社會情境中,文人畫家更受商人階層的追捧,已有日益職業化的趨勢。文人畫已到了一個關鍵時刻,它的命脈隨時有被隔斷、被削弱的危險。處此局面,那些一心為絶學續命的藝術家大概沒有更好的路徑可供選擇,他們寧愿創作藝術史式的繪畫,寧愿模仿古典,讓久已消逝的歲月去填充他的時代,也不愿去表現那個時代的內容。然而,十七世紀的這一復古運動在二十世紀卻橫遭訾議。但只要我們扯下那些由膚淺和短視交織的迷障就會發現,以王時敏為首的“四王”正是力撐復古的旗幟來表達他們創新的愿望,他們試圖發現古典的真然本色并要求以其為創作的指導原則。就像萊奧納爾多·達·芬奇描繪《最后的晚餐》,米開朗琪羅制作《戴維》和拉斐爾再現《雅典學院》,他們不但不反映所處時代的內容,他們還要創造時代的內容。即使他們一時意興遄飛,大刀闊斧去開創新境界,也是與其贊美的古代典范緊密相關的。好比中國歷代哲學家們把自己的智慧星光歸之于先圣的星際宇宙一樣,他們甘愿生活在一個由歷史投影下來的世界。我們只有懷著這樣的善意去觀看復古,纔不致錯失文明的精粹。需要說明的是,我們在文中不止一次提到歐洲的文藝復興運動,并不意味著我們試圖以西方美術史的框架和方法來觀察中國的文人畫歷史,而意在指出,繪畫作為一種再現藝術在發展過程中是有其自身規律的。這種規律在東西方繪畫中都客觀存在。

陳栝《秋荷文禽》軸,紙本設色,66厘米×38厘米,1540年

文人畫的歷史一再表明,唐宋的典范,不論是王維董源,還是李成范寬,抑或黃公望倪瓚,他們總是如同音樂的主旋律,不斷呈現為后世作品的主題,這就是我們經常看到的“仿”,它背后的含義是:回歸本源,在繪畫的原始典范中發現關于它的新知識、新動力。所謂的復古,就是以這種典范來更新自己、重獲與古典藝術的統一。即使是所謂的離經叛道者,也需要從中汲取教益。這種統一是文人畫家論畫和作畫的指導原則,并在創造著文人畫的歷史,所以它的火種必須燃燒,不能熄滅。實際上,我們這部書的宗旨,就是展示這種統一,并提請注意,后世對古典的嶄新詮釋總是接枝到原初的風霜老干上,文人畫總是在古典中創造精微,創造復興,這不是例外,乃是常見之事;所以能“郁乎蕭騷,曲直橫斜,稼纖庳高,竊造物之潛思,賦生意于崇朝”。只有注意到這種嫁接物,其古典的本源和新詮釋的時代性纔會昂然顯現。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com