2018-11-05

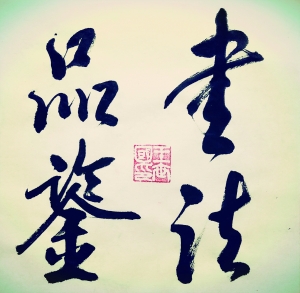

王嘉(批評家)

關于書法的種種解說,常見的有“劍宗”、“氣宗”兩大類型。前者強調技術優先,筆的輕重提按,墨的濃淡干濕,都要有板有眼、進退有節,出手必能精確無誤、切中要害,才是正宗嫡傳。后者強調心態優先,只要胸有格局、心有丘壑,讀萬卷書,行萬里路,揮毫的時候就可以左右逢源、筆墨精妙。兩者究竟誰是誰非?筆者言,都是,都不全是。

先證其偽。前一類者,如果僵化教條,培養出來的無外乎就是中規中矩的寫字匠。向上看,是二王。兩邊看,是蘇黃。轉身看,像趙董。仔細看,無外乎古人的胚胎。更有勝者,把某幾幅古人集字作品練得精熟,無論走到哪里都是那幾幅作品,正所謂“一招鮮,吃遍天”。問及秘訣,則裝聾作啞、裝神扮鬼,充當“嗯啊派”。總而言之,能“吃香”就可以了。收個紅包,混個飯,明明是混跡江湖,卻經常假扮大隱于市的架勢。后一類者,粗知筆墨,出手就俗。卻避開筆墨不談,以學問、見識自居。明明是筆墨不行,卻要說格局挺大。明明是線條不過關,卻要說人際關系很廣。明明是結構雜亂、不得要領,卻要說性情中人、隨行就市。亂拳打死老師傅,最后就變成了“這宣紙挺貴的吧”、“這裝裱很精致”然后相視一笑,成了無關緊要的“哈哈派”。

對于書法創作而言,技術永遠都是最重要的。線條、結構、章法,聯為一體,環環相扣。線條的基本功,取決于時間和精力的分配,沒有捷徑可走。線條之間的關系,產生結構。字與字的關系,產生章法。如何巧妙地處理各種關系,則是一個技術活。古人所云“天覆”、“地載”、“讓左”、“讓右”、“橫擔”、“直卓”、“三合”、“三聯”、“兩段”、“三撇”、“四疊”之法,都是技巧。如此而言,學習書法者如果不是遇到了“明師”,完全依賴于直覺、自悟,那么諸多的技巧都會成為攔路虎。師者,傳道授業解惑也。點破各種技巧、講解各種關系和規律,“破劍式”、“破刀式”、“破槍式”、“破鞭式”、“破索式”、“破掌式”、“破箭式”、“破氣式”,一招一式,都有來龍去脈。想做書法家,如果對這些技巧不明就里,完全依賴于誤打誤撞、蠻打蠻撞,或寄希望于“心情好”,簡直就是滑稽荒唐、異想天開。

古人說,好的書法作品,需要筆好、墨好、紙好、天氣好、心情好,五好俱全則善。這是有技術前提的,不會開車的人,奔馳寶馬又能如何?駕馭筆墨的能力,才是產生好作品的根本原因。但心情也很重要,心情有助于技巧的發揮。在關于書法的各種認知里,人們最熟悉的大概還有“練書法可以靜心”、“練書法可以長壽”。江湖上的書法培訓機構,屢屢以這類觀點招攬學員。哪里是普及書法,分明是以書法為誘餌,開門收錢。心靜,只是寫書法的必要條件,而不是充分條件。心靜,更不是古人寫書法的目的。長壽也是如此,并沒有大數據證明書法是長壽藥、不老藥。古人信札往來、科舉取仕,書法是文人生活里的基本技能,而不是延年益壽的法門。如果真這樣,秦始皇不必求丹,王羲之更不必感喟“不知老之將至”。書法就是書法,又不是修仙。

讓書法回到自身,回到技術的層面,遠比把書法“神化”更有價值。書法就是把字寫好看,就是把寫字提升為藝術欣賞。古人云“可喜可愕,一寓于書”,如果沒有經過專業的書法技術訓練,心情好或不好,對于書法創作均無作用。王羲之《蘭亭序》“況修短隨化,終期于盡”、“豈不痛哉”,顏真卿《祭侄文稿》“嗚呼哀哉”,蘇東坡《黃州寒食詩》“年年欲惜春,春去不容惜”,無不飽含了豐富的人生感悟、家國情懷,其靜乎?其不靜乎?如果沒有深厚的書法技巧,靜又如何?不靜又如何?

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com