2018-11-05

王南屏,齋號玉屏,與其父王有林俱為中國書畫收藏大家。

王南屏與王有林(1984年上海)

王南屏與王有林(1984年上海)書香門第與收藏世家

王南屏, 1924年出生于江蘇省武進縣(今江蘇常州市),出身于書香門弟。祖父是前清秀才,生有兩子,長子王有林,即王南屏之父,次子約在20歲時去世。其祖父在上京考試途中不幸中風病逝,因此,王有林便擔起了養家的重任。

王有林(1900~1989),年輕時做過私塾老師, 對中國書畫有濃厚的興趣。因為當年科舉制度已經取消了, 所以他決定從商。初在上海學棉布生意,亦曾在日本學紡織業,后在常州開辦(華綸?)染織廠,1937年抗日戰爭爆發后,將工廠搬遷到了上海,后與表弟王春渠等五人合股開設“上海民華染織股份有限公司”(解放后并入第七印染廠,王任副科長)。

王有林經濟寬裕之后,就開始收藏古書畫和碑帖,并有較高的鑒賞能力,與常州籍鑒藏家及有親戚關系的謝玉岑(表兄,謝稚柳先生之兄)、王春渠(表弟)、劉靖基等交往密切。王有林夫婦床頭不是如一般人那樣掛結婚照片,而是掛了現存北京故宮博物院的倪云林的竹畫,由此可見他們對書畫的喜愛程度。六七十年來,他珍藏了宋拓張從申玄靜碑冊、宋拓清華寺碑、元楊維幀行書詩軸、明仇英人物山水軸、明徐端本山水軸、徐渭畫冊等400余件。“文化大革命”后,查抄文物落實政策發還時,他將其中73件珍貴文物出讓給上海博物館。王南屏就是在這樣的環境中長大的。

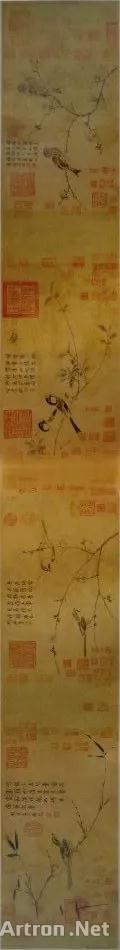

趙佶《四禽圖卷》

趙佶《四禽圖卷》王有林娶過兩房妻子(原配張氏、繼室李氏),共有八個子女,王南屏是張氏所生,在家中排行老大。王南屏一歲時,母親張氏早逝,他由祖母錢氏照顧長大。祖母之兄錢名山( 又名錢振煌) 是前清進士, 長姊嫁人常州電燈公司費家,故此王南屏幼年跟了祖母住在常州電燈公司樓上。

王南屏在錢氏舅祖及其他老師的教導下,從小就接受傳統文學訓練,八歲即能作詩。后來王家避難于上海,王南屏表叔錢叔平(錢振煌三子) 當時正執教于上海南洋中學,王南屏故而在該校求學, 并且還請表叔到家教授古文。十六歲后,為了能夠與同齡人一道進入現代學校學習,便向無錫國專申請入學,但遭到拒絕,理由是沒有高中文憑(未學數理化)。后經過自己的不斷努力,包括在學校辦公室門前長期站立等候,終于感動國專教授獲得面試資格,并以優異的國學知識和作文能力而被破格錄取。在無錫國專,王南屏主修哲學,兩年后再轉往復旦大學攻讀國文,在二十歲同時獲得無錫國專和復旦大學的雙學位。

![[清]王鑒臨董源山水圖167cm×72.5cm紙本墨筆1660年王南屏舊藏](http://www.notedseed.com/uploadfile/2018/1105/20181105123749928.jpg) [清]王鑒臨董源山水圖167cm×72.5cm紙本墨筆1660年王南屏舊藏

[清]王鑒臨董源山水圖167cm×72.5cm紙本墨筆1660年王南屏舊藏款識:庚子小春,仿北苑筆似我建老宗臺大詞壇笑政。弟鑒。

鈐印:玄照(白)

小王收小米 一舉天下知

王南屏從小受到家庭影響和熏染,他對中國書畫不僅僅是興趣,更是一種基于傳統學養的懂得。早在復旦大學術學期間,王南屏就經常跟隨與協助當時在上海收藏圈已初露身影的父親及姑夫王春渠( 常州同鄉劉靖基收藏的書畫即由其掌眼) 在古玩書肆中尋覓、購藏古代書畫。王有林非常支持孩子收藏和鑒賞字畫,常常慷慨地“贊助”大學生兒子買畫。只是他未曾想,兒子居然會與大名鼎鼎的葉恭綽成了忘年之交。

20世紀40年代的上海,葉恭綽從香港回滬,拒絕偽職,閉門謝客,終日以書畫自娛。那是上海建國西路506弄,懿園,中國農工銀行投資新建的新式花園別墅。葉恭綽的寓所是懿園14號,當年從他華俄道勝銀行贖出的毛公鼎也悄悄藏在這里。

1944年,王有林和家人也搬到了懿園,門牌是2號,離葉家很近( 曾任國民政府財務部次長的鄒琳則住1號)。作為鄰居, 王氏父子與葉恭綽開始密切來往,時常將購藏的書畫、碑帖求教于葉恭綽。

葉氏在上海被日本人嚴密監視,手頭亦十分拮據。他看出王南屏的稟賦和熱忱以及謙遜的態度,所以愿意教導他,后來更將其珍藏了多年的一件書法名品連同其他幾幅藏品一并割愛轉讓給王氏。其中有趙孟堅《墨蘭圖》卷、顧安《新篁圖》軸、姚綬《紫芝圖》軸、李日華《荷花圖》軸、鐘惺《山水冊》、明佚名《王陽明像》卷等等。從某種意義上說,葉恭綽應該是王南屏在鑒藏方面的第一個業師。據說,葉恭綽曾吩咐家人,他只見兩個人,一是梅蘭芳,二是王南屏。

南宋趙孟堅《墨蘭圖卷》

南宋趙孟堅《墨蘭圖卷》1944年冬,葉恭綽對王南屏說:“北方友人(疑即馮公度)有小米畫卷出讓,價若千萬,詢予有意否?”王南屏“方于遐翁處得明清書畫教十事,當不及宋元,遑論米畫。”葉即對他解釋:“小米畫存世甚少,為不可多得之寶。”葉原本也有意收藏此畫,但當時自己的經濟狀況卻無力購藏。王南屏聽此言,“然年少好勝,當即慨然應允。”葉即書一函,介紹王到大中銀行代匯聯儲票至北京。

此畫價格千萬,在當時大約相當于一萬銀元左右,絕對不是一個小數目。所以,王南屏在錢匯出后,心頗隍杌(內心不安),因為這是他第一次如此高價收購古畫,既不知小米畫為何物,又連照片都沒有見過,僅憑葉恭綽一言而定取舍,故此舉風險極大,幾同隔山買牛。

忐忑許久后的一日傍晚,王南屏收到葉恭綽的消息:“虎兒卷已來,盼即臨一觀。”王至葉寓,見畫卷已置案上。展開一看,滿紙煙云,與以前所見古畫大異其趣,一時間心魂皆攝,“神為之往”、“目為之奪”。

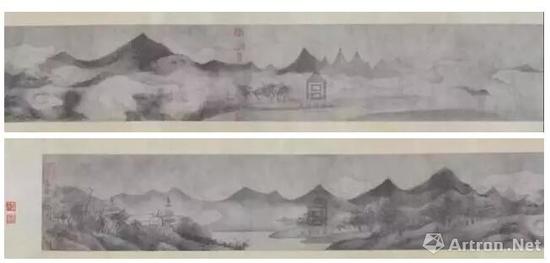

米友仁《瀟湘奇觀圖》卷(局部)

米友仁《瀟湘奇觀圖》卷(局部)此畫為米友仁(字元暉,米芾之子)《瀟湘奇觀圖卷》,水墨紙本,畫縱19.8厘米,橫289厘米。推尾紙上米友仁自寫長跋,詳述作畫緣由經過,另有元人薛羲、貢師泰、劉中守、鄧宇等,以及明清董其昌、方濬頤等人題跋和觀款,畫卷和拖尾紙上鈐有古今鑒藏印近八十馀方,此畫卷自元代至民國遞藏清晰可考,流傳有緒。晚清時先后經蘇州吳云、顧文彬、北京端方、完顏景賢、馮公度遞藏,在馮氏手中易主,但出售給王南屏者不詳。

在購入此卷時,葉恭綽即言“今日得此寶,若一炫耀,必馳名海內,各方佳品將薈萃而來矣”。在當時兵慌馬亂的年代里,二十歲(虛歲二十一)的王南屏以重金購藏米友仁《瀟湘奇觀圖卷》的豪舉,果然一時間傳遍上海書畫鑒藏界,“訊息乃已遍傳滬上,湖帆(吳湖帆,詳情參考:大收藏家369期:吳湖帆,“一只眼”成就海上第一收藏家)、蔥玉(張珩,詳情參考:大收藏家364期:張蔥玉,億萬資產半付收藏半付賭場)、和菴(譚敬)、徐邦達、王季遷諸君俱先后挽人介紹求觀。此為予識諸君之始”。這在當時也成為滬上一段藝林佳話。

沒過多久,大鑒藏家龐萊臣聽聞后,也托葉恭綽作介求觀此畫。葉即對王說:“萊翁必有以報,其收藏甲海內,云林尤佳且夥,子有米顛,不可不知倪迂。予無倪畫,亦頗欲一求觀也。”

王南屏攜《瀟湘奇觀圖卷》至龐氏虛齋。龐翁驚詫王如此年少,不禁問他幾歲?王回答二十一。龐大樂曰:“予年八十一,君年二十一,正距一甲子,乃有同嗜,可謂有緣。”龐觀米畫后,嘆賞之馀,曰:“予收藏甚夥,獨無米畫耳。”遂出所藏宋人李嵩《西湖圖卷》(今藏上海博物館)、元人趙孟《竹石小卷》等讓王南屏觀賞。

王當時對之不甚了了,龐又問還想觀看什么畫?王誠實回答:自己剛入此道,愿觀看虛齋所有藏品,并求指教,還告訴龐翁葉恭綽對他所說之言。龐當即表示:“異日當盡發云林畫,邀二君子同觀之。”十馀日后,龐翁邀葉恭綽、王南屏前往午膳,至虛齋見掛出十二件倪云林畫作。葉、龐兩位鑒藏大佬品評優劣,鑒別真偽,王南屏在旁邊留心聆教,對他們所指比較者,一一細心詳察,默記于心。

王南屏后來回憶說:“此為予學習鑒賞之始。”王早年收藏古書畫,先后購得葉、龐兩家舊藏數十件,大多真跡精品,奠定了王氏玉齋收藏古書畫的堅實基礎。虛齋之書畫收藏,多由徐俊卿、李醉石(徐邦達業師)和張石園等人“掌眼”。徐、李、張諸人皆精鑒“四王”吳惲,故虛齋藏品中“四王”吳惲作品最精、最多。王南屏為之大開眼界,也為后來專收藏明清書畫打下堅實基礎。所以從某種程度上說,龐萊臣是王南屏書畫鑒藏的第二位“業師”,而其影響力當不在葉恭綽之下。

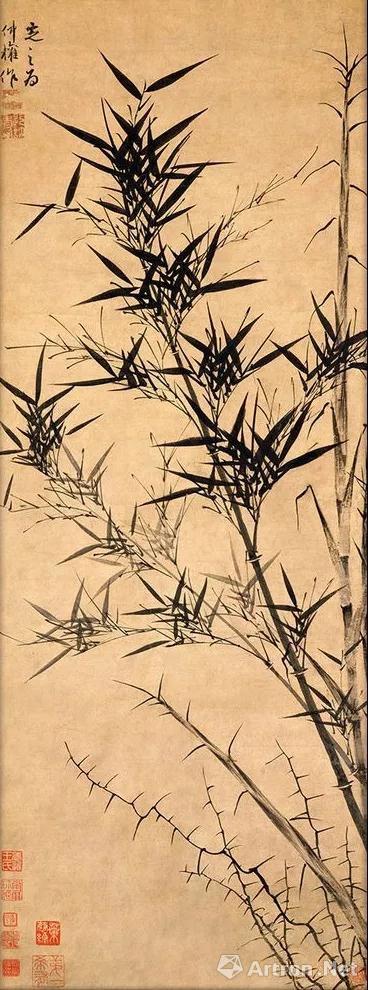

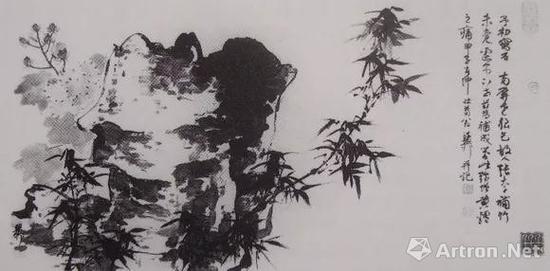

元 顧安 新篁圖軸 紙本 橫:91cm,33.1cm

元 顧安 新篁圖軸 紙本 橫:91cm,33.1cm龐先后轉讓給王南屏的藏畫有:唐寅《墨竹圖》軸、仇英《竹院逢僧圖》軸和《梧竹書堂圖》軸、文嘉《虎丘圖》軸、趙左《溪山無盡圖》卷、董其昌《仿倪黃山水圖》軸、項圣謨《五瑞圖》軸、楊文驄《蘭石圖》卷、王時敏《端午景圖》軸和《山水冊》十開、惲壽平《山水花鳥圖》十開,等等。王南屏另外還收藏有吳湖帆、蔣祖詒、顏世清等諸多名家的舊藏。

王南屏誤打誤撞購得《瀟湘奇觀圖卷》,沒有想到因此給他帶來了諸多的榮耀,此畫曾經多次借出參加上海或全國展覽。他后來在《鑒藏筆記》中曾寫道:“一時滬上之藏家、鑒家、畫家群相結交,共同觀摩切磋,予遂得浸淫數十年,樂此不疲,設非當時遐翁以米畫來歸,提高予之興趣,則不知何時方能窺其堂奧也。”

后來,王南屏在無奈中常要把書畫變賣。 但是他也很小心挑選出售的對象 ,可惜買者常不守信用,把精品轉賣到國外,令他有愧對葉老之嘆,然亦無向葉老解釋的機會。

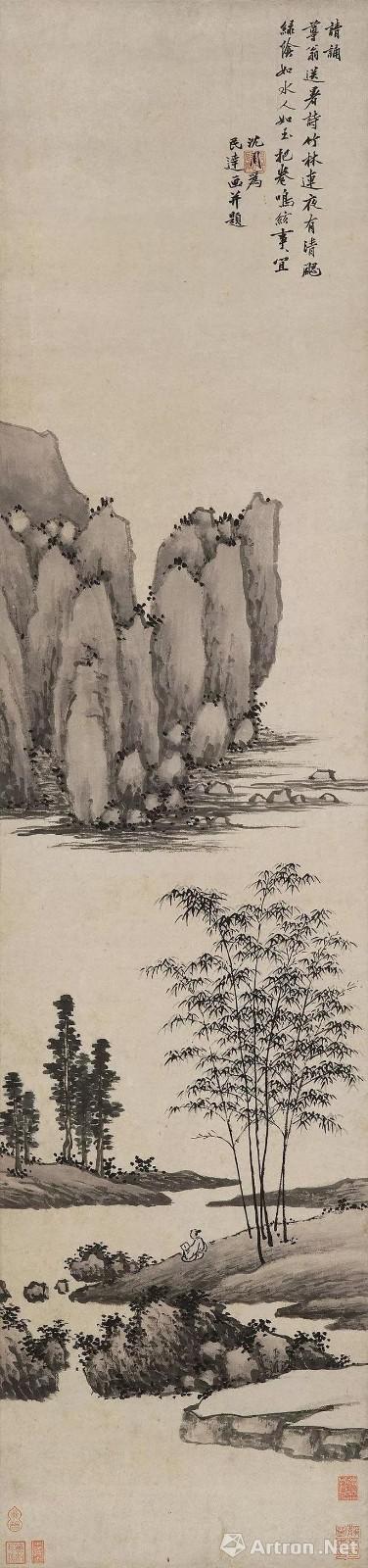

明 沈周 竹林送暑圖

明 沈周 竹林送暑圖轉戰香港與美國

1949年春,王南屏攜妻子房淑嫣及三個子女和部分藏品離開上海,來到了香港,在經商之馀繼續購藏書畫。大約在60年代初,王南屏加入了香港著名藝術收藏團體“敏求精舍”。

在50年代后期和60年代初期,他和北京的徐邦達和張蔥玉合作收購流出中國大陸的書畫,并把這些宋元精品運回故宮博物院。現在故宮有數件宋元書畫都是經他的努力才能回到中國的。

那個時侯,他在香港經營的南洋棉布公司生意本來十分成功, 但當他在臺灣購得王安石《楞嚴經旨要》之時,公司遭逢浩劫,因他信任的經理虧空公司大筆款項而潛逃了。他為顧及自己及公司名譽,不能宣告公司破產,無奈之下只能賣出手上的書畫來填補。事后他決定不再從商, 而結束了公司的經營。但是為了生活及供養六個子女讀書,只能靠變賣名貴及珍愛的書畫維生。也是在這樣窘困的情況下,他把原本購入準備轉賣給故宮博物院的宋徽宗《四禽圖》抵押給旅日華裔著名收藏家程琦,但一直沒能力向他贖回。此為他一生中一大憾事。《四禽圖》現在臺灣林百里(詳情參考:[收藏名家]林百里:“飛天烏龜”創業家8億臺幣標下宋瓷)收藏中,卷末有張大千的題跋及王南屏的題跋(王南屏唯一一次寫在其藏品上的題跋)。

自從子女都出國之后, 王南屏經濟負擔就減輕了。他經常到美國旅游, 更參觀各大博物館的中國書畫收藏, 還結交了很多在外國研究中國書畫的學者及收藏家如Max Loehr ( 羅樾) 、Osvald Siren (喜仁龍)、Jean-Plerre Dubosc (杜百師)、翁萬戈、方聞、James Cahill(高居翰) 、Richard Barn hart (班宗華)、何惠鑒、傅申、李鑄晉、屈志仁、Mimì Gates( 倪密)、武佩圣等。他也努力幫助外國學者研究及鑒定中國節畫, 樂意分享自己的知識, 對宣傳中國書畫不遺余力。他亦曾經在加州居住了一段時期,方便他探望子女及參觀各大博物館和私人收藏的中國書畫。

元 柯九思 《墨竹圖軸》紙卷墨筆,縱58.5厘米,橫32.8厘米。現藏北京故宮博物院

1975年,王南屏將二十余年來在港購藏的一部分書畫藏品與香港其他藏家共64件藏品,編撰了《明清書畫精選》一書,在畫冊的“編后記”中,最后寫道:“三十年前,余自遐翁(葉恭綽)處得書畫數十事,為余鑒藏之始。今遐翁已歸道山,當時執卷問難之情,猶在目前。三十年來余潛心研究,樂以忘憂。臨書猶懷念前輩誨學之誠不置也。”

1985年1 月,經美國心臟專家診斷后, 王南屏決定到美國史丹福大學醫院動心臟手術。這是困擾他一生的病癥了。早在王南屏12歲那年,日本人攻打常州,他跟祖母逃難,在鄉下生了一次重病, 病了一年多,幾乎喪身。回到上海后,醫生診斷是染上心臟病,他一生都因此病而不能勞心勞力。非常可惜的是,手術之后心臟不能恢復跳動,王南屏在史丹福大學醫院去世, 亨年六十歲。他去世之后在九龍寺院作頭七法事,有數百親友來紀念他,以致往寺院的交通一度堵塞。

明 項圣謨 五瑞圖 立軸 設色紙本

明 項圣謨 五瑞圖 立軸 設色紙本捐贈與遺產

1949年春王南屏移居香港時,有許多重要藏品在當年并未攜帶出境,由父親王有林代為保管。

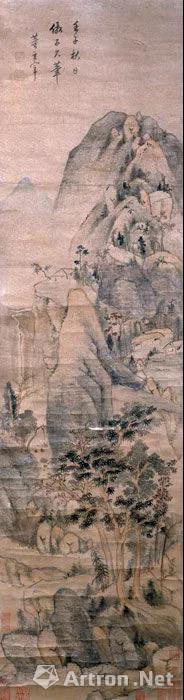

“文革”期間,王氏父子所有藏品均被抄沒充公。其中《瀟湘奇觀圖卷》、趙孟堅《墨蘭圖》卷、顧安《新篁圖》軸、倪瓚《竹枝圖》卷、仇英《玉洞仙源圖》軸等名跡,不知何時均入藏北京故宮博物院。而《瀟湘奇觀圖卷》屬于“未入賬”藏品(不編全國古書畫統一編號),或有隱情也。此處尚有一疑問:王南屏于1949年12月(已丑十一月)曾請在香港的張大千為《瀟湘奇觀圖卷》寫題跋,但不知何時何故,他后來又將此畫帶回了上海。

“文革”結束后的1979年12月,王南屏在寫給時任美國佛利爾美術館中國美術部主任傅申的一封信中說道:“除卻政府保管的留在上海的部分書畫和發還的幾百件書畫外,大約有540幅書畫完全不知去向,其中包括一些稀世珍品。此乃大不幸,每提及此事便心痛不已。”

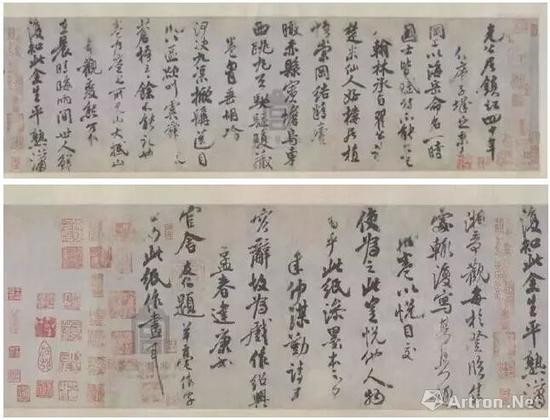

1981年,謝稚柳(詳情參考:書畫鑒藏家謝稚柳:對畫就像對人一樣,要持慎重態度。)應邀到香港中文大學講學時,王南屏前來拜訪。王、謝兩人不僅是常州老鄉,還是表親(謝稱王為“世姪”)。王當時向謝先生表示:“我可將珍藏的王安石書《楞嚴經旨要卷》及宋刻龍舒本《王文公文集》捐贈給上海博物館。你可否助我將上海舊藏所存留二百余件明清書畫帶至香港?”但此事直到經過當時國務院總理特批后,歷時數年方告完成。而其中的曲折過程,令人心寒,亦足以寫成一部小說。

1986年,王南屏夫人和子女,完成了他的遺愿,將北宋王安石(1021-1086)書《楞嚴經旨要》和《王文公文集》(宋刻龍舒本)捐贈與上海博物館,并將王南屏舊藏的部分明清書畫,陸續捐贈與耶魯大學美術館、加州圣塔巴巴拉美術館、香港中文大學美術館等。

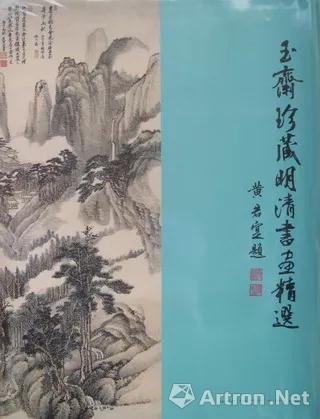

《玉齋珍藏明清書畫精選》

《玉齋珍藏明清書畫精選》1994年,王南屏先生的子女,在將部分王南屏舊藏的明清書畫捐贈與耶魯大學美術館的同時,還在耶魯大學美術館舉辦“玉齋珍藏明清書畫展”,并有班宗華教授主編《玉齋珍藏明清書畫精選》一書出版(香港印刷),共收入一百二十二件明清書畫作品,另有柯九思《墨竹圖》軸和張遜《竹石圖》軸兩件元人作品。中英文撰稿者有高居翰、傅申、李晉鑄、黃君實、屈志仁等人。

王南屏收藏的歷代書畫名跡一千余件,以明清居多。但經其收藏的宋元書畫名跡也有數十件,后絕大部分轉讓給故宮博物院和上海博物館。晚年王南屏移居美國,臨終前將平生收藏的書畫分贈給六個子女繼承。近十年來,王南屏舊藏的古書畫時常出現在國內拍賣市場中,大多以高價成交。

明董其昌仿黃公望山水圖軸 長122.5厘米,橫33厘米 現藏湖南省博物館

明董其昌仿黃公望山水圖軸 長122.5厘米,橫33厘米 現藏湖南省博物館朋友多 故事也多

王南屏認為他自己一生最大的成就是他的朋友。他的朋友遍天下, 因為他樂意助人,生性幽默, 很多朋友都稱他為“開心果”。

王南屏與張大千在摩耶精舍

王南屏與張大千在摩耶精舍張大千、陳仁濤、王季遷與溥儒(詳情參考:溥儒中國畫作品投資價值分析 | 大藏嘉藝術指數39)等都是王南屏的朋友,謝稚柳更是他的表叔。王南屏非常珍惜友情, 在加州曾探望張大千,張大千晚年搬到臺灣之后更經常聯絡, 每次去臺灣都會探訪張大千、溥儒等老朋友。溥儒的學生如傅申等都尊稱他為師叔。王南屏性情曠達, 第一次心臟病發之后笑說:“大概是張大千想要我去陪他。”因為那年張大千先生剛過世。

當王南屏在購得王安石《楞嚴經旨要卷》后,因是王氏書跡“孤品”,所以在真偽上頗有爭議。他即攜此卷飛赴臺灣,請溥心畬、張大千等人以及臺北故宮博物院的專家們作鑒定。當張大千一見《楞嚴經旨要卷》后,隨即開出五萬美金的“天價”,要王南屏割愛轉讓,但被王南屏莞爾婉拒。溥心畬當年一見《楞嚴經旨要卷》時,就“驚喜訝為人間奇跡”。當溥看到《楞嚴經旨要卷》竟然是用舊報紙包裹著(此卷到王南屏手上即是如此),遂將自己一張僅畫了幾顆樹和幾塊山石的未完稿之畫替代舊報紙,后來王南屏一直未用其他包裝來替換這張畫。1981年,謝稚柳到香港,在鑒賞《楞嚴經旨要卷》的同時,也見到了這件溥心畬十八年前未完稿之作,他即為之補畫了山水,并寫有一段長跋,跋末有云“記其始末,以為他日‘王卷’佳話”。謝老更邀請張大千參與,把畫寄去臺灣, 張大千先生也補筆合作。這畫是難得的紀念作品,現仍在王家。據說王南屏生前曾囑咐家人:他平生的收藏,將來皆可有價轉售,但謝稚柳與溥心畬、張大千合作的一幅畫——“子孫永寶!不得轉售!”

謝稚柳與溥心畬、張大千合作作品

謝稚柳與溥心畬、張大千合作作品大約是1 977年或1978年, 有一天王南屏打電話和女兒王元元說他要由香港到紐約來親自參加蘇富比(微博)的拍賣,關照她不要讓人知道他會來。他告訴她拍賣目錄有兩張夏昶的風雨竹。但是拍賣目錄登這兩張是傳夏昶之作( 即是膺品) , 所以定價很低。可是他記得多年前在上海曾見過這兩張畫, 所以要親自來看看判斷真偽。他一看就知道是真的。拍賣那天他坐在拍賣場樓下最后幾排, 樓上有人跟他展開競爭。結果王南屏以估價三倍以上的價錢買到了這兩張畫。拍賣完了,在樓上跟王南屏競拍的人出現了, 原來是王季遷先生, 而王先生當時是蘇富比的書畫顧問。這次拍賣有好幾件沒賣出的畫, 王南屏叫女兒聯絡拍賣行以底價買入, 其中包括了余省《花卉令羽毛圖》等。他對那次拍賣的結果非常高興及滿意。這次拍賣的經歷讓人體會到王南屏的判斷能力及當機立斷的作風。

1978年,武佩圣轉到密歇根大學工作。8月時,王南屏先生來訪。Steve Owyoung(后任圣劉易斯藝術博物館亞洲藝術部主任),與武一起接待并向王先生展示了學校的藏品。他用兩個小時便看完了全部藏品,他們對他的反應之迅速十分佩服。他的鑒賞能力強,且不愿在平庸的作品上浪費時間。事后,一位中國藝術史教授Rihard Edwards抱怨說,王南屏先生經常只打開畫軸的前一部分看一眼,便轉頭去看下一幅了。這與西方學術界精審細看的風格截然不同。

離開博物館后,武陪王南屏先生侯車前往機場。王南屏先生看到戶外草坪上松鼠忙著埋下果實準備過冬,興趣盎然。一瞬間,他的眼睛一亮,泛起如童稚的笑容。他離開后,Steve說王南屏先生的舉動十足中國人的模樣,在闡述觀點時常食指微曲,指指點點。

此前數年,在檀香山藝術博物館,王南屏先生與武觀賞了黃鼎的作品《臨王蒙秋山圖》。黃鼎這幅畫是為號“素庵”的清云書屋主人所作。以武佩圣經驗,少有人知此為何人,而王南屏先生是為數不多的認出這位受贈者身份的人,他便是滿州旗人索芬。武極崇敬他的博學,便對他提及此人也曾經擁有過一幅王翚作于1698年的《載竹圖》卷,這事記載于《支那南畫大成》中。王凝視武片刻后,問他是否知道這幅畫現在何處,見武不知答案瞠目結舌的窘相,他便得意地說,這幅畫乃在他的收藏中。

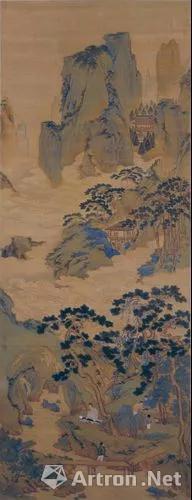

仇英《玉洞仙源圖》 縱:169cm,橫:65.5cm

仇英《玉洞仙源圖》 縱:169cm,橫:65.5cm高居翰曾回憶說:“他每次都非常高興地歡迎我們,展示他最新收藏到的畫。他會一邊舒展畫卷,一邊說話指點畫上的印章及題跋,我則忙著寫筆記和拍攝幻燈片。王南屏看畫的眼光獨到,知識淵博,令人折服。當年常有購入書畫精品的機會,而且他的鑒賞力非凡,我們每次收獲頗豐。我的舊筆記本里所記錄的有近百張畫,都是他歷年來給我看過的,其中有幾張曾在耶魯大學的玉齋展覽中陳列。 ”

屈志仁先生曾對王南屏外孫女說:“你的外祖父是非常了不起的人, 也是我第一位看書畫的老師。“此時,王南屏已過世二十多年, 屈先生仍然這樣惦記著他。書畫界的人士也都一致認為,王南屏是他那一輩的收藏家中年紀最輕而眼光最好的, 很可惜他也是最早逝的一位。

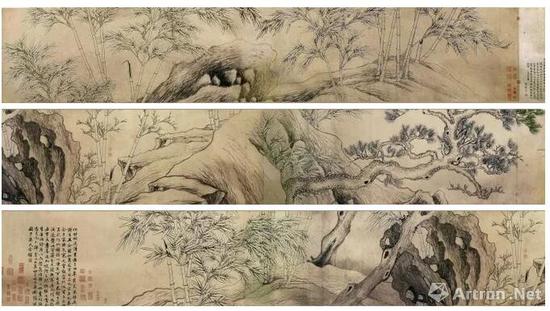

元 張遜 雙鉤竹石圖卷(局部) 紙本水墨雙鉤 43.4x668cm 北京故宮博物院藏

元 張遜 雙鉤竹石圖卷(局部) 紙本水墨雙鉤 43.4x668cm 北京故宮博物院藏以一己收藏定義文人畫傳統

王南屏偏好文人畫甚于任何其他梳派,而且始終如一。他的收藏偏好來源于他早年研習中國古代哲學以及畢生對書法的觀摩與習練。王南屏先生多年致力于收藏的墨竹題材作品無人可及,囊括了幾乎所有墨竹題材的大師之作,以及許多其他同類題材的文人回家的作品,如蘭花、水仙等。

他一向不喜歡南宋宮廷畫家馬遠和夏珪等的作品中的奇雄風格,這一類作品沒有畫家自己的題跋,是沒有個性而程式化的東西一一如弗利爾美術館的創始人查爾斯·朗·弗瑞爾(Charles Lang Freer,詳情參考:大收藏家411期:弗利爾,元代以后的畫不用拿給我看) 早期收藏的大都是明代宮廷畫師仿制南宋院體的作品。王南屏先生的藏品中僅有二三幅出自明代宮廷畫師所作,且無“浙派”大師的作品,其被后來鑒賞家認為是“野異”而不適合高雅的收藏趣味。他也不喜好僻奇肆放的繪畫作品,如八大山人作品,他擁有的這類作品屈指可數。

王南屏先生的收藏中有很多懷舊如幻的作品,多來自17世紀明末清初效忠明室的“遺民”畫家手筆。總體而言,王先生一般不推崇職業畫家的創作。但他一旦決定收藏那些職業畫家色彩鮮麗、技法精湛并被認為是正統范圍之內的畫作,如仇英(1494-1552) 的作品,他作出的選擇顯示其對職業畫家了如指掌。

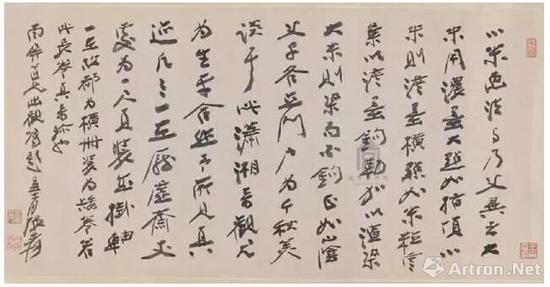

王南屏的信札行文優雅,其筆跡也堪稱墨寶,這都反映出了他的文化素養。王南屏最小的兒子在香港出生及長大,中文底子薄。念中學時,有一天和他媽媽爭執, 忽然說了一句:“你不像爸爸那么值得我尊敬。“這皆因王南屏曾寫過一張字條給他的老師,老師看了就把字條傳給全班學生見識他父親漂亮的字休,這令他小兒子感到非常自豪。

在許多經王南屏收藏的書畫上都沒有他的印章,其父王有林也從不蓋章在字畫上。這是因為他們十 分謙虛,認為自己不夠資格把個人印章出現在名卿和帝皇的印章之間,所以有時王南屏會把印蓋在裱邊上或者干脆就不蓋印章 。但是印章蓋在裱邊上 ,畫重裱之后他的印章就不見 了。王安石手卷上的印也是在捐贈給上海博物館時由王有林代蓋上的。

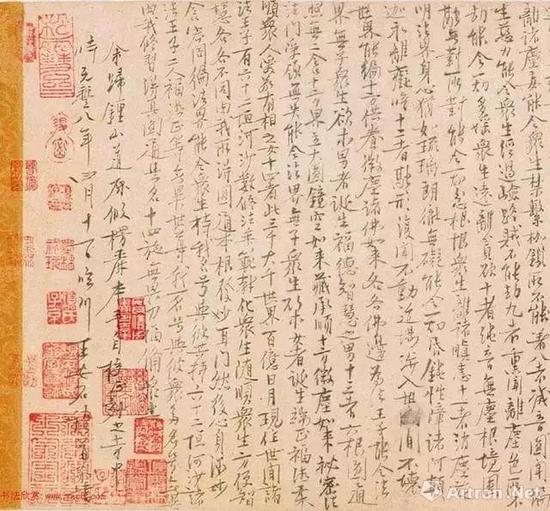

北宋王安石《楞嚴經旨要》(局部),紙本29.9×119cm,上海博物館藏

北宋王安石《楞嚴經旨要》(局部),紙本29.9×119cm,上海博物館藏王南屏看畫眼光獨到 ,鑒別能力強,而且記憶力好,決斷快,自信心亦強, 所以敢買別人所不敢買的作品 ,因此常能收集 到一 些精品 。作為鑒賞家 ,他有足夠的信心并敢于表達自己的觀點。他的為人原則,愛好中國書畫的熱忱,樂意分享自己的知識,不忘自已是中國人的精神更受中外人士稱許。他是一個十分難得的海外書畫收藏家及鑒賞家 。

王南屏在未刊行的書畫鑒賞遺稿中曾經說過:“昔人作偽,當存忠厚,每于畫及題留一破綻,以便后之鑒者有跡可循。如樹梢忽發大枝,兩屋頂不平行,風中行人之衣與樹之風向相背……”等等。又比如題跋中有矛盾,如明人畫家而題清人之詩,年款為畫家逝世后年份,書畫作于書畫家從未到過之地方,年號與干支不符等等。這些大多是古人偽贗時故意留下的“暗門活口”,而并非是作偽者的無知之舉。王南屏嘗云:“鑒賞家如不能辨認出贗品之謬失,而下錯誤判斷,是應該自己負責,不得尤人。”

美國的中國藝術史學者班宗華教授談到:“幾乎每位承接宋代傳統的文人畫大師的作品 ,都能在王南屏先生的收藏中得以體現 ,除卻元代的畫家如黃公望、吳鎮和王蒙,他們的作品巳從市場上絕跡。 可以很肯定地說 ,他的藏品所代表的文人畫傳統的進程 ,絕不遜于世界上大多數博物館的館藏,而20世紀以來的私人收藏更無能望其背項。其他自不待言。想了解文人畫的傳統,只要研究王南屏先生的藏品即可。”“南屏先生的收藏本身可作為宋代至世紀文人畫傳統的定義—就像此獨特藝術傳統的插圖版百科全書。 研究文人畫,沒有比從王南屏先生的收藏入手更好的方式了。”并認為“我多年來曾經研究過的知名私人收 藏中,王先生的收藏在我看來是最妥善 ,最充分地體現了藏家本人的品味、理想和個性的。時至今日,王南屏先生對于在美國研究 、收藏和理解中國書畫上的巨大貢獻才開始得到公正評價 ;鑒于他和王季遷、吳湖帆、徐邦達、謝稚柳、張大干及其他大師的貢獻 ,稱他們為中國藝術研究歐美學者和藏家的導師應當之無愧”。

20世 紀初 ,王有林、王南屏父子與蘇州顧文彬、頤承與頤麟士三代,湖州龐元濟家族、蔣汝藻(詳情參考:大收藏家330期:蔣汝藻,南潯巨富,藏書世家 )、蔣轂孫父子和徐森玉、徐伯郊父子(詳情參考:[收藏名家]徐伯郊:全力搶救國寶“二希帖”只為書生報國之志)等家族一樣 ,且以個人情感與家族藝術收藏行為融為一體 。這種江南地區收藏活動受父輩、戚屬嗜好且親炙傳授的風氣自15世紀初在有序的脈絡下至今已延續了近五百年。而非常有意義的是,現今王南屏的后代也在延續著這種文人傳統。除了其子女愛好書 畫收 藏 外 ,二媳戴星舟 ,20世紀80年代,在堪薩斯大學跟從美國中國藝術 史學者李鑄晉教授研習中國美術史,并獲碩士學位,現為加州圣塔芭芭拉美術館東亞部主任 ;外孫女王佳怡也攻讀了哥倫比亞大學中國美術史的碩士學位 。

參考資料

王元元《我的父親王南屏》

班宗華《王南屏(1924-1985)及玉齋珍藏》

高居翰《追憶故人王南屏先生》

屈志仁《書畫鑒藏家王南屏先生》

武佩圣《霜鬢憶故友 展圖觀秘辛》

田洪《王南屏及其宋元繪畫的收藏》

田洪《王南屏藏中國古代繪畫》

傅申《玉齋先生的中國書法收藏》

王南屏《鑒定筆記四則》《書畫的鑒定與收藏》

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com