2018-10-26

我們看到了2018年公共藝術的大浪潮,各種公共藝術活動如雨后春筍般蓬勃發展,在公共藝術火熱的背后可以看到的,是民眾公共意識的覺醒,是城市化發展的結果,同時也是藝術自身發展的需要,但另外一方面,是否存在跟風的現象?很多時候提起公共藝術,就會拿明斯特雕塑展和越后妻有作為借鑒的范本,但關于明斯特雕塑展和越后妻有我們究竟要借鑒的是什么?對于公共藝術我們真的了解嗎?在公共藝術大范圍舉辦的當下,又有哪些是我們急需要解決的呢?

明斯特、越后妻有:我們該借鑒的是什么?

十年一屆的明斯特雕塑展關于城市公共藝術的實踐,三年一屆的越后妻有用公共藝術改變鄉村,之所以成功,與展覽的機制、持續性、宣傳以及在地性創作等等都是分不開的,這些也使得它們成為世界范圍內公認的公共藝術范本和借鑒對象,但反觀我們,今年已經有十多場的公共藝術活動舉辦,在這些方面我們該如何做呢?

明斯特雕塑展作品 Ayse Erkmen 《On Water》 2017 (圖片來自網絡)

明斯特雕塑展作品 Ayse Erkmen 《On Water》 2017 (圖片來自網絡)“這些活動能不能持久的做下去,中國目前還沒有一個真正能夠像越后妻有、明斯特的活動,不是頭腦一熱做下,而是要長期的在這方面投入,目前的形象都只是一個過程或者普及。”傅中望講到。

很多時候,公共藝術活動,我們學到了名稱,學到了一種外在的方式,但是產生不了影響,在改變社會,改變鄉村,為我們的生活帶來一種新的東西上面還有很多不足,差距在哪里?

明斯特雕塑展作品 Ayse Erkmen 《On Water》 2017 (圖片來自網絡)

明斯特雕塑展作品 Ayse Erkmen 《On Water》 2017 (圖片來自網絡)孫振華表示:“從2007年開始,我們把城市建筑雙年展辦公室設在深圳雕塑院,一直在做一些具體的推動工作,其實也很努力,花了不少錢,但是出了規劃建筑圈子,外面老百姓知道的不多,在國際上知名度也不高,其實大家都是有雄心的,希望做的像威尼斯雙年展一樣,我們也多次去勘察,做新聞發布等等,但實際效果跟人家還是有差距。”

當下最重要的是建立制度,形成一個好的機制:“比如我到越后妻有,北川富朗是一個民間的行為,真是源于一個這樣的策劃人,反復不斷地說服民間做工作,其實很困難的,后來慢慢的越來越受到大家接受,甚至還可以盈利,顯然我們的運作模式很單調,比如政府想做,或者是大型企業想做,在這個過程中策劃人如何擁有更多自主的東西,形成比較完善的,從生產、消費、推廣等等一系列,包括商業營銷,影響力擴大這樣一個系統和鏈條,這方面我們還不具備,怎么形成一個關于公共藝術的機制,能夠可持續的,長久的建立在這個社會基礎之上,有自己完善的造血功能,能夠這樣良性的發展下去,這樣的東西才是有生命力的。”

馬巖松 光之隧道

馬巖松 光之隧道我們的傳播方式也有問題,很多時候還是在國內傳播,像越后妻有,更多的是一個國際性的傳播,是世界性的“怎么做到走出去,是一個非常值得討論的問題,也是我們和他們之間如果有距離,一個很根本的所在,我們自身有很多限制。”

最近兩屆的明斯特雕塑展雕塑家陳文令都有去到現場進行觀看,他表示明斯特雕塑展在舉辦的早期也是非常寂寞的,沒有太多觀眾,越后妻有也同樣如此“北川富朗為什么被人敬重,就在于他敢于這樣堅守自己的藝術信仰,一步一個腳印地走過來,他傾注了大半生的心血,走到今天被我們看到了。”在陳文令看來,我們的活動,很多時候是眼球經濟、注意力經濟,而日本人在推公共藝術時,推的是他們山山水水里面所有的一切。

馬巖松 光之隧道

馬巖松 光之隧道另外一個方面,關于在地性的理解我們也存在著很多誤區,在孫振華看來,這種誤區有兩種,一種是本位主義“比如我們去評審作品,會強雕塑藝術家是本地人,所謂的在地性就是請他們來做”;還有一種是將在地性理解為一種題材“比如去到蒙古可以看到很多馬的題材,到新疆就是歌舞。”

那么有效的在地性應該是什么樣呢?本屆越后妻有參展藝術家馬巖松的實踐就非常有意思,他用兩年時間,將日本三大峽谷之一的“清津峽”一條有20多年歷史的觀光隧道進行改造,

在隧道內壁鋪設不銹鋼板,加上地面水景,營造出玄幻的效果,讓人分不清虛實。在每段隧道中加入不同色彩的昏暗燈光,配襯著豐富的輕音樂,隧道的氣氛變得神秘,人們對未知的想象力被無限放大。這件作品也成為了本屆越后妻有的網紅作品。

黃永砯在明斯特雕塑展中的作品《百手觀音》

黃永砯在明斯特雕塑展中的作品《百手觀音》1997年,黃永砯受邀參加德國明斯特十年一度的國際雕塑藝術展,他也是中國唯一一位受邀參加明斯特雕塑展的藝術家,當年他在明斯特教堂里看到一尊在二戰期間雙臂被毀的基督像塑像,塑像仍保持被毀后的樣子,只在原來手臂的位置寫了一句話:“你們的手就是我的手。”為此,黃永砯在這座城市創作了東方的“千手觀音”立于街頭,與教堂內的斷臂基督相互映照。與此同時,創作《百手觀音》的另一個意向來自馬塞爾·杜尚的《瓶架》。黃永砯將觀音的手臂直接嫁接在“瓶架”上。

“我覺得有針對性的做法會比較好,展覽的準備時間比較長,藝術家可以事先去觀看地點,然后再提出計劃,這個可以是今后努力的方向。”黃永砯講到。

黃永砯表示,在地性一方面可以促使藝術家產生新的作品,另外一方面,作品以當地的人文歷史、自然環境出發,能夠形成一種張力。他舉例2001年深圳的華僑城曾舉辦過一場雕塑展,為什么要提這個展覽,是因為很多藝術家都提前來觀看場地,創作的均為新作,他的作品“蝙蝠計劃”就是在這場展覽中產生的,對于藝術家的意義非常重大。

通過藝術家的實踐,可以看到,在地性不能孤立地來看,與所處的空間、人文背景、氛圍有關,從造型、題材入手或者作者本身,可能會有問題,得有一種共同的或者是普遍性的東西,與在地性相互映照,比如情感或者語言方式,有一個讓大家都能接受的方式,同時又承載了很多地域的信息。

放在公共空間的作品就是公共藝術嗎?

另外一方面,關于公共藝術的理論也需要重新梳理,“我們目前對公共藝術的理解還比較窄。” 傅中望在談到我們對公共藝術的理解時感慨道,這么多年來,我們一直在討論什么是公共藝術,早期將城市雕塑與公共藝術對等, 現在面臨的一個問題是“做個作品放在戶外空間就算是公共藝術,”在孫振華看來,公共藝術完全不是那樣的。

天津首屆公共藝術大展作品 《樹影》景育民 11m-9m-7m

天津首屆公共藝術大展作品 《樹影》景育民 11m-9m-7m 天津首屆公共藝術大展作品 《眾生》 王立偉

天津首屆公共藝術大展作品 《眾生》 王立偉那么公共藝術應該是什么樣的呢?公共藝術更多的體現在我們的生活、環境當中,是一種影響公眾的藝術氛圍,可以是雕塑、建筑,也可以是一塊石頭或者城市燈光,發生在城市空間和影響人們視覺的一種藝術形式,這是傅中望理解的公共藝術。

而在陳文令看來,公共藝術除了具有多元性的特點之外,同時也不能預設觀眾,除了具有公共性之外,還要有藝術家的個性在里面,同時還要讓人看得懂。

2018東莞雕塑裝置藝術節作品

2018東莞雕塑裝置藝術節作品 2018東莞雕塑裝置藝術節作品

2018東莞雕塑裝置藝術節作品如果要下一個定義的話,就是在公民社會的基礎上,在公共空間體現民主參與共享的價值觀,有一定的制度和程序保障,可以利用建筑、雕塑、繪畫、水體、園林、景觀、新媒體等各種藝術形式來加以實現,有地域、社區和特定環境的針對性來實施的這樣的一種綜合性的藝術,孫振華表示,這里面有幾個關鍵詞,公民社會、公共空間、價值觀,有制度和程序保障后多種藝術形式,有地域、社區的特點,然后是綜合性,這七個左右的關鍵詞基本上可以來界定公共藝術。

“我在荷蘭參加過一個藝術項目‘十一個噴泉’,由十一位藝術家在十一個小城市創作作品,每個噴泉都必須和這個城市的歷時文化有關系,當然有些藝術家的作品不一定和城市的文化歷史有關系,但有他自己對世界的思考方式和角度,有他自己的特征和形式。”藝術家沈遠用她曾經參加過的活動舉例。

沈遠 Shen Yuan

沈遠 Shen Yuan中文名稱:橋

英文名稱:Bridge

年代:2013

尺寸:300cm×1100cm×100cm

材料:陶瓷、鐵

在她看來,城市雕塑要有故事性,有故事性才有詩意,而所謂的故事性就是和當地的歷史有關,如果沒有關系的話,也應該和自然環境有互動關系,和環境應該是一種融合的關系。

“歐洲的城市雕塑并不是那么容易做的,我在做噴泉項目的時候,需要當地全體民眾表決,他們得知我要在他們生活的地方實施作品的時候,非常緊張,為了緩和氛圍,我就和他們開玩笑講,你們千萬不要緊張,我不是非要在你們這里樹一座雕塑,你們如果不喜歡我的計劃,我會退出,有其他的藝術家進入,經過那次之后,他們對我特別好,覺著我特別能體諒他們,其實換位思考,藝術家做完一件作品就離開了,而他們要一輩子和作品在一起,所以這種互相的體諒非常的重要,要讓他們慢慢的明白,為什么要這樣做,而不是強加給他們一個東西,這個東西對他們是否有意義,是不是和他們的歷史有關系,他們很看重,歐洲的市民文化水品很高,他們真的很看重自己的歷史在雕塑中的顯現,他們特別有榮耀感。”沈遠講到,在她看來,這是我們應該努力的方向。

那么,關于公共藝術是否有更為精準的定位呢?孫振華表示,公共藝術最核心的就是觀念和方法,觀念更具體地說就是政治觀、社會觀、美學觀三個方面,觀念解決的是公共藝術的立場、態度、方向問題,方法解決的是公共藝術的途徑問題,方法有很多,但應該是跨界的、綜合的、多學科的,比如社會學、心理學、歷史學、定量分析、統計學甚至政治學等等都可以作為實現公共藝術的方法,“很多時候我們的公共藝術做不好,是因為我們沒有一個公共藝術的方法論,如果解決了方法論的問題,任何學科背景的人都可以來做公共藝術,這恰好也體現了公共藝術的當代性,也就是人人都是藝術家,都可以是公共藝術家。”

公共藝術實踐的新可能在哪里?

理論準備不足、制度的完善程度有待提高、事物的接受和容納積極性也有待提高、還有藝術家沒有形成相對統一的公共藝術共識等等,在公共藝術學科在本身存在先天不足的情況下,如何有效的落地?在展覽模式和機制上又有哪些新的可能呢?

孫振華表示不同的展覽模式,有不同的辦法,首先是出發點在哪里?比如是為了收集一些作品,這是一種方式;還有是通過展覽制造事件,作為一個社會事件來實施;再者就是學術性展覽,相對應的也有幾種舉辦方式,比如網上公開征集,策展人邀請,還有現在采用比較多的是公開征集和重點邀請相結合,然后再通過學術機構、專家委員會、評審委員會評審。

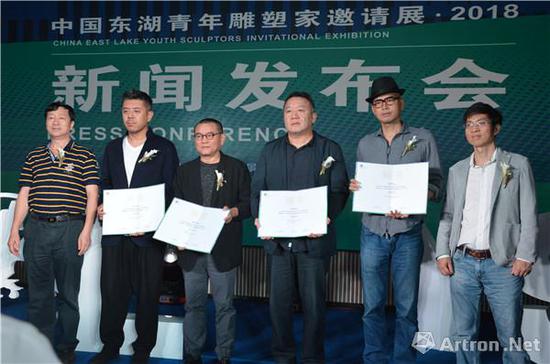

“中國東湖青年雕塑家邀請展·2018”新聞發布會為評審團隊頒發證書

“中國東湖青年雕塑家邀請展·2018”新聞發布會為評審團隊頒發證書比如武漢“中國東湖青年雕塑家邀請展?2018”,邀請隋建國、瑞士當代藝術家Ralfonso拉爾方索、陳文令、焦興濤、馬巖松組成專家評審團,來進行最新一屆的作品選擇,這次評審方式最大的變化是從選擇作品變成選擇人。展覽評審會將在廣泛征集的藝術家中,由評委會綜合創作能力、作品風格、獲獎履歷等各方面因素評選出 14位藝術家,邀請至東湖現場做為期兩天的實地考察,結合既定點位進行符合實地環境要求的創作。使最終落成的雕塑作品與本土生態和諧一體,體現展覽對建立與城市共生的人文藝術生態系統的思考。

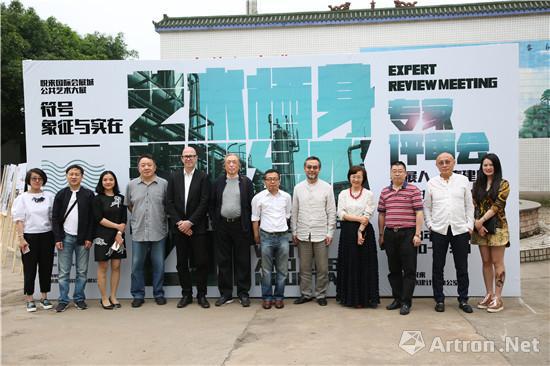

悅來公共藝術展評審會專家合影

悅來公共藝術展評審會專家合影此外,11月18號將要開幕的“悅來公共藝術展”,也是值得我們借鑒的案例,展覽開幕前舉行了評審會議,確定了展覽的舉辦模式,比如展覽改變了傳統的招投標方式,采用全新的公共藝術策展人模式,解決了好藝術家找不到機會的困境,同時可以借助策展人的資源為一個城市找到最好的公共藝術家。除了策展人的視野和資源之外,展覽還借助評審會議廣泛的吸收專家的意見,使項目質量更有保證。而在藝術家的落地創作上面,則邀請藝術家進行實地考察,做出與環境生態相匹配的作品。在評審方面,則采用一種建議式的評審方式,對策展人提出工作建議和修正建議,這三種方式保證了展覽的學術目標。

悅來公共藝術展評審會專家孫振華

悅來公共藝術展評審會專家孫振華 悅來公共藝術展評審會專家隋建國

悅來公共藝術展評審會專家隋建國 悅來公共藝術展評審會專家俞可

悅來公共藝術展評審會專家俞可 悅來公共藝術展評審會專家雅昌藝術網執行總編謝慕

悅來公共藝術展評審會專家雅昌藝術網執行總編謝慕“公共藝術熱潮,積極的看,是一件非常好的事情,雖然有各種各樣的問題,但有總比沒有好,”孫振華講到。公共藝術的大范圍舉辦,是我們城市文化和城市公共空間、市民文化不斷提升的過程,這本身可就是公共藝術的重要價值。另外一方面,當代藝術已經高度的資本化,被體制同化,自身的那種動力性因素越來越少,那種批判性的色彩也越來越弱,“在這時候做一些相對功利性比較小的東西,比如鄉建,這些相對來講是對當代藝術過于商業化的一種抵抗,這為當代藝術尋找了一條新的出路和可能性。”

公共藝術在中國的發展,從上世紀九十年代中期算來也才二十多年的時間,如今迎來發展的黃金時期,我們應該感到高興,但同時更應該保持警醒,就像批評家、藝術家們講到的那樣,我們更應該關注火熱背后的問題,相信隨著策展的介入,征集模式不斷的推進,我們公共藝術會不斷的完善起來。期待未來我們能夠做出屬于自己的世界一流公共藝術,做出可以讓別人借鑒和討論的公共藝術,在當下的這種公共藝術大潮之下,超越明斯特、越后妻有或許指日可待。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com