2018-09-14

香港地區的藝術品拍賣一直以來都被內地藝術品拍賣視作“風向標”,且由于在時間上,香港地區的拍賣往往要早于內地,故而每季的春、秋拍也都會成為內地藝術品市場所重點關注甚至參考的對象。

截至16年4月底,香港地區的藝術品拍賣只舉行了兩場大型的春季拍賣,分別是于4月1日舉槌的香港蘇富比2016年春季拍賣和于4月2日舉行的保利香港2016年春季拍賣,雖說與去年同期相比在場次上因缺少了中國嘉德(香港)的參與而略有失色,但質量永遠比數量重要,兩場拍賣會奉獻兩個億元拍品的同時,還創下了多個成交紀錄。如此佳績在同一地區、相隔不足一天的時間內完成,難怪有人會眼紅到大喊“香港瘋了”。

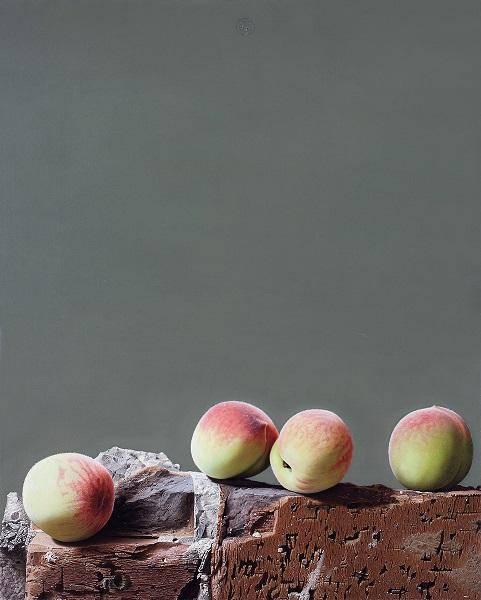

薛廣陳 《豆蔻年華》 2012 年布面 油畫 50×40cm

薛廣陳 《豆蔻年華》 2012 年布面 油畫 50×40cm香港不會因為兩個億元拍品的出現就真的瘋了,而所謂的瘋狂也僅限于被無限放大的天價拍品的成交數字:一個2.36億港元,一個2.7億港元,且一家拍賣公司貢獻一個紀錄的默契舉動總給人一種似曾相識的感覺。

的確,這種引發轟動效應的拍賣事件曾在2013年的香港秋季拍賣會中出現過,只不過,彼時的情況略有特殊,因為成交作品均出自同一位藝術家之手,且在價格上也并未有與人預料的增長出現,但這些都不影響其對當時藝術品交易市場所帶來的巨大沖擊效應。

香港的拍賣故事似乎總有驚人的巧合。2013年的拍賣場景如昨日重現般再度上演于香港的拍賣市場當中,且總是在藝術品交易市場發展至最為關鍵的拐點期,這不禁會讓人在心中發問,“為什么這樣的好事兒總是發生在別人身上”?

香港藝術品拍賣市場就如同中國家長眼中的“別人家的孩子”,不僅品學兼優,樣貌出眾,同時還有著各種各樣的優點,總之一句話,沒有最好只有更好。

面對如此強大的對手,也難怪內地藝術品拍賣市場會選擇唯香港藝術品拍賣市場馬首是瞻,且以其作為市場走勢的重要參照。

天價因何如此鐘愛香港

香港藝術品拍賣的興盛離不開蘇富比、佳士得兩大拍賣豪強的助推。作為在40年前就已經被海外拍賣公司開發過的藝術荒原,香港在藝術的根基上其實并不牢固,甚至在藝術的生產上也沒有任何足以驕傲的基礎。完全依賴“藝術進口”的經驗模式看似存在諸多的不足和弊端,但香港作為全世界最為重要的金融中心之一,其開放性以及經濟自由度遠超同區域的任何一個城市。此外,香港還是一個完全自由的交易市場,擁有著內地市場無法比擬的稅率優勢,這無疑使得香港在經營藝術品方面,比之內地有著絕對性的優勢。

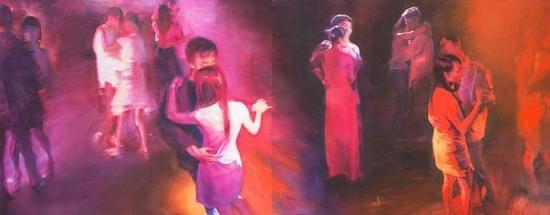

馮斌《夜艷》 2016 丙烯,亞麻布(140 X 180 cm X 2聯畫)

馮斌《夜艷》 2016 丙烯,亞麻布(140 X 180 cm X 2聯畫)一直以來,香港也被看作內地藝術品拍賣公司進軍世界藝術品交易市場的跳板。從2012年10月中國嘉德(香港)舉行首場赴港拍賣會至今,已經有數家內地藝術品拍賣公司先后在香港設立拍賣公司,北京保利亦于同年入駐香港,成立保利香港拍賣公司。在短短不足4年的時間里,內地藝術品拍賣公司如保利香港、中國嘉德(香港)者業已成功進入香港藝術拍賣第一階梯之列,成為繼香港蘇富比、香港佳士得之后,香港地區最為重要的藝術品拍賣公司。

內地拍賣公司的駐港所能帶來的不止是拍賣公司數量上的增長,最為重要的則是將內地豐富的藝術品和藏家資源帶到更為廣闊的國際市場當中,為香港的藝術品拍賣增添了新的市場血液。內地藝術資源的注入保證了香港藝術品交易市場的持續繁榮,同時,越來越多的內地藝術機構也開始加入到赴港的大潮當中。據統計,香港目前約有200家本地和國際當代與現代藝術畫廊,而一年一度的巴塞爾藝術展、香港藝術節等國際藝術盛事也紛至沓來,在一定程度上強化了公眾對藝術文化的認知,為藝術交易市場的持續蓬勃發展打下基礎。

原本的“藝術沙漠”在諸多外來因素的共同助推之下形成了今日香港藝術市場的繁盛,同時,內地藏家漸漸成為香港藝術品市場購藏主流的趨勢也使得藝術精品更多地在香港付拍。藝術品交易在近幾年雖屢受全球經濟環境的影響而出現下滑現象,但不論是以國際藝術品市場還是香港藝術品市場作為參考,頂級藝術品仍舊大受市場的追捧。

拍賣公司對于這一市場趨勢的把握在很大程度上促成了上述兩件破紀錄拍品的出現。保利香港執行董事張益修在接受媒體采訪時就曾說道:“征集高質量藏品是當前拍賣行最關鍵的一步,頂級拍品一定會獲得廣大買家的認可和接受,這次吳冠中作品的高價成交對于我們來說不意外。”

創下另一項拍賣紀錄的香港蘇富比同樣如此認為,蘇富比亞洲區主席黃林詩韻稱:“今年蘇富比香港春拍的良好成績,依賴于公司團隊從全球各地搜羅到質精、量罕的頂尖拍品。其中,春拍上亮相的康熙皇帝最大型、最重要的印璽——‘敬天勤民’檀香木異獸鈕方璽,最終以9260萬港幣成交,創下康熙印璽的世界拍賣紀錄。”

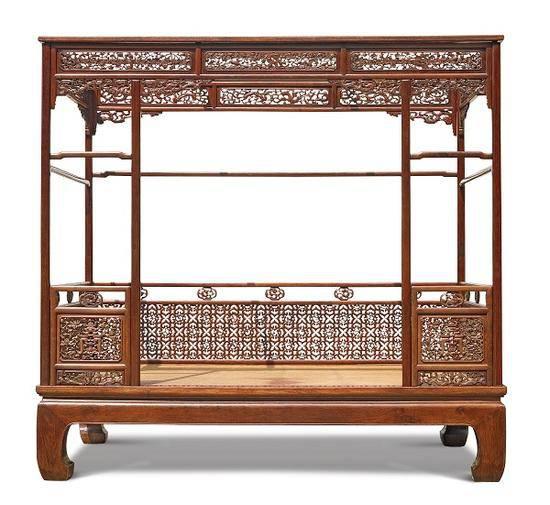

明末清初 黃花梨簇云紋馬蹄腿六柱式架子床 高222cm;寬252cm;深156cm。

明末清初 黃花梨簇云紋馬蹄腿六柱式架子床 高222cm;寬252cm;深156cm。對于頂級拍品的征集相信是任何一家拍賣公司都十分愿意去做的事情,但為何大多數的此類拍品最終都會選擇香港?難道內地拍賣公司不具備專業的征集團隊,還是缺乏優質的人脈關系,抑或在海外征集方面能力不足?這些顯然不是促成頂級拍品云集香港的關鍵因素。試問,作為北京保利分支的保利香港都能做到的事情,難道其本部的優勢還不如分支?答案呼之欲出。真正導致這一現象的原因還是香港所具備的稅率優勢,尤其是針對海外回流部分的藝術品,內地高達23%的稅率征收讓很多藏家和拍賣公司在面對海外回流文物藝術品時大多選擇了放棄,或者寄居香港進行拍賣。這也是為什么內地拍賣公司拼了老命也要在香港舉行拍賣會的重要原因。

以這次花費2.7億港元買下張大千《桃花源》作品的內地知名藏家劉益謙為例,其近年來的大手筆收藏多數出自海外和香港拍賣市場,而那些以天價買下的作品的歸宿或許只能是寄存于香港或者內地的保稅區里。或許很多人對于劉益謙早前在完成“雞缸杯”交割之后所進行的現場喝茶舉動記憶猶新,也許在大多數人看來,劉益謙此舉過于任性,但仔細想想,一個花了2.8億港元買回來的杯子,如果不趁著還在香港用上一下,天知道等回到內地之后,需要耗費怎樣的過程才能再度拿到自己手里。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com