2018-03-13

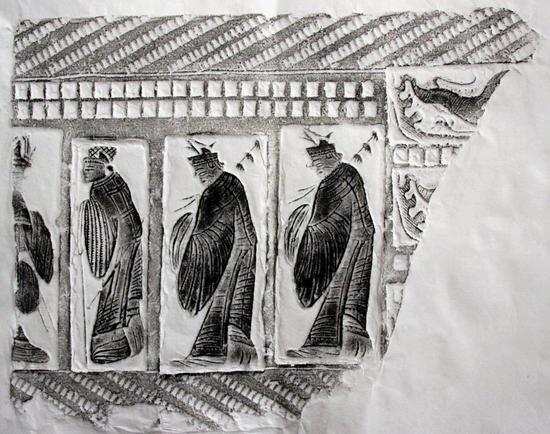

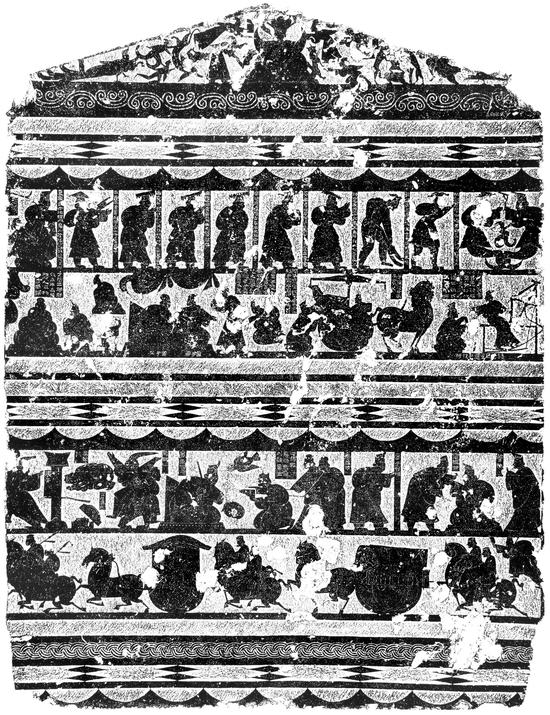

青島漢畫像磚博物館31×26持節吏A055

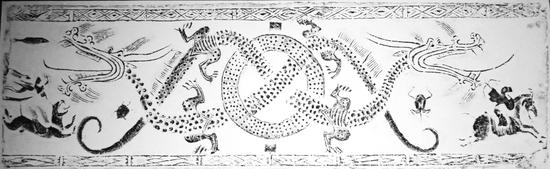

青島漢畫像磚博物館31×26持節吏A055 青島漢畫像磚博物館122×38 X04二龍穿璧·仙人駕虎·騎射

青島漢畫像磚博物館122×38 X04二龍穿璧·仙人駕虎·騎射漢畫包括漢代的畫像石、畫像磚、壁畫、帛畫、漆畫、器物繪畫等,其中數量最多的畫像石和畫像磚。漢代承襲前代的傳統和喪葬制度,其地下墓室、墓地祠堂、墓闕和廟闕等建筑和棺槨上都有雕刻的畫像,這些不管處于什么位置上的建筑構件,所刻圖像表現出的豐富的內容和多樣化的藝術手法,前所未有。畫像石、畫像磚的遺存分布很廣,以河南和山東、蘇北、皖北和鄂北、四川、陜北以及晉西北為中心的主要分布,表現出了地域性中的經濟和文化的發展水平。而以畫像磚構成的磚室墓,其畫像的規模雖不及畫像石墓,可是,其獨特的藝術手法也是漢代繪畫一個方面的代表。漢畫以其豐富、多樣的視覺形象,表現了先秦至漢代的許多歷史故事和神話傳說,反映了漢代社會生活的方方面面,因此,它們被視為漢代社會的百科全書。

榆林。靖邊。照片。墓室后室西壁畫大圖

榆林。靖邊。照片。墓室后室西壁畫大圖 榆林。靖邊。照片。“孔子拜師”壁畫大圖

榆林。靖邊。照片。“孔子拜師”壁畫大圖公元前202年至公元220年,是中華民族歷史上偉大而強盛的漢朝。那時候人們普遍所想,尤其是社會上層和富貴人家,都希望在死后能夠享受到和生前一樣的富貴生活,更希望自己能夠長生不老,因此,整個社會彌漫著對于神仙世界的憧憬,直至把這種向往轉移到死后的墓室之中。漢代的厚葬之風為后世留下了豐厚的文化遺存,其中的方方面面構成了今天還原漢代社會的每一個組件,當考古學家和研究工作者將它們拼合到一起之后,人們看到了車馬出行、迎賓拜謁、捕魚田獵、馳逐牧放、紡紗織布、庖廚宴飲、樂舞雜技、琴瑟和鳴、六博對弈、射御比武、飛劍跳丸、馴象弄蛇、迎來送往、亭臺樓閣、門卒侍衛、魚龍漫衍等;還有賢君明臣、武功勛爵、貞節烈女、殉國先烈等歷史故事;另有神仙世界中的東王公和西王母、伏羲和女媧,以及與他們相關的三青鳥、九尾狐、玉兔;青龍、白虎、朱雀、玄武四神與九頭人面獸、麒麟、羽人、天神、奇禽異獸等,而承載它們的是形式各不相同的漢代繪畫。

畫像石和畫像磚共同構造了漢畫體系中的核心部分,也是金石學研究的主要對象。早在東晉末年,戴延之的《西征記》首次記載了山東魯恭墓前的石祠堂、石廟和畫像。北魏末年,酈道元的《水經注》也記載了山東、河南南陽等地的石祠堂和畫像。北宋中期以后,一些金石學家刻意收集和著錄漢畫像,促成了金石學的興起。到了北宋末年,則出現了“訪求藏蓄凡二十年”的金石學家趙明誠,其30卷的《金石錄》對藏品和金石銘刻拓片的論述和考訂,開金石學的先河。《金石錄》首次著錄了山東嘉祥武氏祠的畫像。這一位于山東嘉祥縣城南的武氏祠又稱“武梁祠”,是祠堂及其畫像的代表。因此,在魯迅的所好、所藏、所論中也多次提及武氏祠。

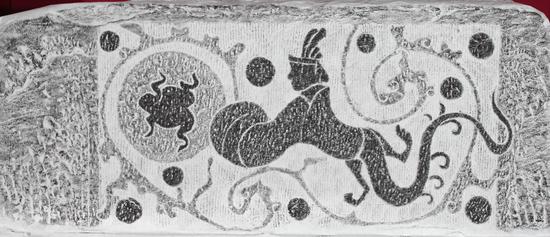

南陽市漢畫館59x143嫦娥奔月

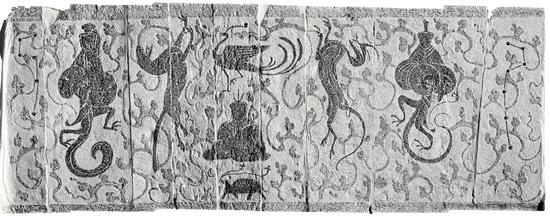

南陽市漢畫館59x143嫦娥奔月 南陽市漢畫館46x154河伯出行

南陽市漢畫館46x154河伯出行漢畫有著多方面的社會功用,既“昭盛德”,又“傳既往”。“見三皇五帝,莫不仰戴;見三季異主,莫不悲惋;見纂臣賊嗣,莫不切齒;見高節妙士,莫不忘食;見忠臣死難,莫不抗節;見放臣逐子,莫不嘆息;見淫夫妒婦,莫不側目;見令妃順后,莫不嘉貴”,這種用繪畫表現垂教后世的社會意義,從現世地上的云臺和麒麟閣等國家廟宇,到地下墓葬中的畫像石、畫像磚、壁畫、帛畫等,都達到了歷史的極致。在神仙世界的表現中,不管是東王公和西王母、伏羲和女媧這兩對主神,還是與他們相關的配置,以及脫離了現實世界的龍、虎、鹿等神奇動物,它們作為助力墓主人升仙的騎乘工具,所表達是漢代社會普遍信奉的死后升仙和理念,以及追求享受仙境生活的愿望。與喪葬制度相關的繪畫成了為死后能夠得道升仙營造氛圍的工具,而這種為了逝者的藝術,也是家屬及其生者的觀想與冥想對象。

漢畫拓片是運用我國古老的傳統拓印技藝,將漢代遺存的畫像石和畫像磚以宣紙和墨汁將其圖案清晰地拓印出來的一種藝術形式,其內容涉及漢代文化生活的方方面面,是研究兩漢文化的重要史料,具有極高的考古價值和社會價值,同時其形式粗狂雄渾,豐富的符號與圖案對于當代美術創作亦有特別的指導意義。魯迅先生曾經評價“漢人石刻,氣魄深沉雄大……倘取入木刻,或可另辟一境也。”他收藏有大量漢畫拓片,并用以指導新木刻運動,使其成為中國美術史上重要的篇章。

南陽麒麟崗漢畫像石拓片

南陽麒麟崗漢畫像石拓片 徐州地區最具代表性漢畫像石

徐州地區最具代表性漢畫像石畫像石在制作技法上有陰線刻、凹面刻、減地平面陰刻、淺浮雕、高浮雕以及透雕等多種方法,有的甚至是多種技法混用,因此,基于它的拓印、收藏及其對于拓印版本的題跋、考釋,都是中國獨特的學問,也為歷代文人和書畫家所好。

舉全國之力主辦一個大規模的漢畫拓片展,是中國漢畫學會以及全體會員和愛好者的多年愿望,本次得到國家藝術基金和山水美術館的支持,加上學會各成員單位的積極配合,完成了我們的夙愿,成全了中國漢畫學會30年發展歷史上的又一盛舉。中國漢畫學會是文化部主管、民政部注冊的國家一級社團,創會會長為著名國學大師馮其庸先生。中國漢畫自成立以來,積極推動中國漢畫學術研究,聯絡海內外金石學者和各界研究者,2017年聯合滕州漢畫像石館等單位在美國紐約中國藝術館成功舉辦“漢畫之魂:中國滕州漢畫像石拓片展”為中國漢畫文化走向世界做出了積極貢獻。此次“中國漢畫大展”, 限于條件和可能,未能能包括壁畫、帛畫、漆畫以及各種器物繪畫,實在是遺憾。可是,我們必須記住,對于漢代繪畫的認識,還需要再沿著戰國以來的壁畫和帛畫的發展方向來看漢代的繪畫。除了馬王堆帛畫之外,漢代的墓室壁畫也有豐富的遺存,具有代表性的有西漢中期洛陽的卜千秋墓壁畫、洛陽燒溝61號墓壁畫、東漢末年的和林格爾墓壁畫等,都是不可或缺的重要內容,它們與畫像石、畫像磚相互印證和輝映。另外,本次展覽還不能包括一些私人藏家的藏品,也是不足之處。

此次“中國漢畫大展”是中國漢畫學會歷經兩年的策劃,聯絡山東、江蘇、河南、陜西、浙江、四川等地會員單位,精選各地博物館、漢畫館所藏精品漢畫拓片推出的大型展覽,展覽同期還將進行“卓有成就的漢畫研究專家獎”頒獎活動,對14位長期在漢畫領域堅持學術研究并取得杰出成就的專家學者進行表彰。展覽將于4月9日結束,在北京展出后還將赴鄭州、貴陽等地進行巡展。

山東石刻藝術博物館226x150武梁祠西壁

山東石刻藝術博物館226x150武梁祠西壁 德陽市。照片。東漢崖墓彩色榜題浮雕壁畫

德陽市。照片。東漢崖墓彩色榜題浮雕壁畫卓有成就的漢畫研究專家

表彰名單

中國藝術研究院研究員、顧森

中國藝術研究院研究員、劉興珍

中國國家博物館研究員、信立祥

中國社會科學院考古所研究員 趙超;

山東省文物管理局研究員 蔣英炬

山東石刻藝術博物館研究員 焦德森;

河南洛陽古墓博物館研究員 黃明蘭

南陽市博物館研究員 閃修山

南陽漢畫館研究員 王建中;

原中國漢畫學會理事 高文

四川省樂山市文物保護研究所所長 唐長壽;

原中國漢畫學會常務理事 唐士欽

徐州漢兵馬俑博物館研究員 王愷;

榆林市文物研究所主任 康蘭英

原中國漢畫學會理事 蕭亢達

原中國漢畫學會理事 高書林

杭州師范大學漢畫藝術研究所所長 黃雅峰

中國漢畫學會簡介

中國漢畫學會是由文化部主管、民政部注冊的國家一級學會,成立于1989年。學會自成立以來,積極聯絡有志于漢畫研究的海內外學者,開展推動漢畫研究相關的學術交流及學術活動,秉承學術與應用并舉、提高與普及互動的宗旨,推動學術研究,推動以漢畫為載體的海內外傳播弘揚中華優秀傳統文化的各種活動。

漢畫包括漢代的畫像石、畫像磚、壁畫、帛畫、漆畫、器物繪畫等。其中數量最多的畫像石和畫像磚,是兩漢時期的墓室、祠堂、墓闕、石棺、摩崖等建筑物上的裝飾,它們以其豐富、多樣的視覺形象,表現了先秦至漢代的許多歷史故事和神話傳說,反映了漢代社會生活的方方面面,因此,它們被視為漢代社會的百科全書。作為漢代社會的文化遺存,漢畫對于研究漢代文化、藝術以及中華遠古文明具有極高的價值。

中國漢畫學會首任會長為中國藝術研究院原副院長馮其庸先生,繼任會長為中國藝術研究院研究員顧森先生,現任會長為中國國家博物館研究員陳履生先生。在歷任會長、副會長、理事和各地會員的積極努力下,學會定期召開理事會和年會;落實文化部社團辦對學會工作的各項指示;積極發展會員,健全組織關系;加強與社會各界的聯絡,廣泛尋求社會支持;協助各地文博單位開展對外文化交流,鼓勵漢畫“走出去”;開展學術研究和編輯出版工作;努力建好自媒體,擴大對外宣傳與公共教育。目前學會已發展各地會員逾500人,單位會員34家,其會員中多數為文博、高校系統的漢畫研究領域的著名專家學者,也有部分為基層從事漢畫保護、研究的專業人員。

中國漢畫學會經過近30年來的發展,很好解決了建會初期存在的漢畫研究隊伍分散、各自為陣,研究水平不高,研究成果多停留于詮釋畫面的“初加工”狀態等問題。目前,陣容擴大,人才輩出,研究提升,成果豐碩,為新時代漢畫研究以及漢畫的推廣打下了深厚的基礎,可以預期未來的中國漢畫學會在漢畫研究專業領域以及社會推廣等方面將會有更大的作為。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com