2018-03-12

Camille Henrot, 《Grosse Fatigue 》,2013。圖片:Courtesy the artist, Silex Films, and kamel mennour, Paris/London;? 2016 ADAGP Camille Henrot

Camille Henrot, 《Grosse Fatigue 》,2013。圖片:Courtesy the artist, Silex Films, and kamel mennour, Paris/London;? 2016 ADAGP Camille Henrot1989年,當時正在瑞士日內瓦歐洲粒子物理實驗室工作的蒂姆·伯納斯-李(Tim Berners-Lee)發明了萬維網,而這毫無疑問是近三十年來對我們的文化產生了最為深刻影響的發明。不過到目前為止,在互聯網對藝術產生的影響這一問題上的討論,美術館仍在緩慢地應對。下周將在波士頓當代藝術館(Institute of Contemporary Art,Boston)開幕的一場展覽,宣稱是首個以互聯網如何塑造了當代藝術為主題的大型美術館展覽。

這場名為“1989至今,互聯網時代的藝術”(Art in the Age ofthe Internet,1989 to Today)的展覽看似十分宏大,囊括了60多位藝術家的作品,其中包括Harun Farock、Ed Atkins、Pierre Huyghe以及曹斐等。而參展作品所使用的媒介也紛繁多樣,既有數字作品(例如Hito Steyerl和Camille Henrot的錄像散文,或是Sondra Perry的虛擬工作臺)也有互聯網模擬(Thomas Ruff將網上色情圖片進行模糊化處理的作品,以及Albert Oehlen和Laura Owens的繪畫)。

“我們將互聯網視為一個社會結構體,”波士頓ICA的首席策展人Eva Respini說。她和最新晉升為助理策展人的Jeffrey De Blois一起組織了這場展覽,“我們將互聯網定義為改變了我們文化方方面面的一組關系,包括我們如何吃、如何約會、如何購物、如何旅行以及如何觀看。”

Lizzie Fith/Ryan Trecartin,《Permission Streak》(截屏),2016。圖片: Courtesy the artist,Regen Projects,Los Angeles,and Sprüth Magers;? Lizzie Fitch/Ryan Trecartin

Lizzie Fith/Ryan Trecartin,《Permission Streak》(截屏),2016。圖片: Courtesy the artist,Regen Projects,Los Angeles,and Sprüth Magers;? Lizzie Fitch/Ryan TrecartinJon Rafman一件新的VR項目注定會成為深受觀眾喜愛的作品。在一間能夠俯瞰波士頓港口的房間內,參觀者將會戴上眼鏡進入一場8分鐘的虛擬旅程,在一個后末世世界里穿梭在水下或水上。

當然,這場展覽也適當地將展廳移到了美術館之外。它是今年冬天在波士頓地區14家機構進行的一系列探討藝術和技術展覽的重要一部分,同時Olia Lialina和HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN?組合將在展期內,在博物館官網上進行例行的項目。

Jon Rafman, 《港口風景》(View of Harbor ),2017。圖片:Courtesy of the artist;by Matthew Monteith;? Jon Rafman

Jon Rafman, 《港口風景》(View of Harbor ),2017。圖片:Courtesy of the artist;by Matthew Monteith;? Jon Rafman展覽也向我們提出了不少棘手的問題:信息在網上流傳的方式是如何影響了我們對信息的理解?互聯網如何改變了了我們與自己身體的關系?它如何轉變了關于身份的討論?

不過對于策展人來說,最難的問題也是一個最實際的問題:作為美術館,該如何在很多作品都是非實體存在的情況下有效地應對這些問題?你該如何策劃一場展覽,呈現那些本不應該在白盒子空間內展出的藝術,而且在很多情況下這些藝術作品還質疑了博物館系統的功效?對于這種影響力廣泛且多樣的主題,我們能否做出一個合理又一致的說法?

“這不是一場用科技來呈現的展覽…而是一場討論科技的展覽,”Respini解釋道,“網絡已經在我們身邊存在多時,現在我們能夠后退一步來檢驗它是如何改變了藝術的生產。”

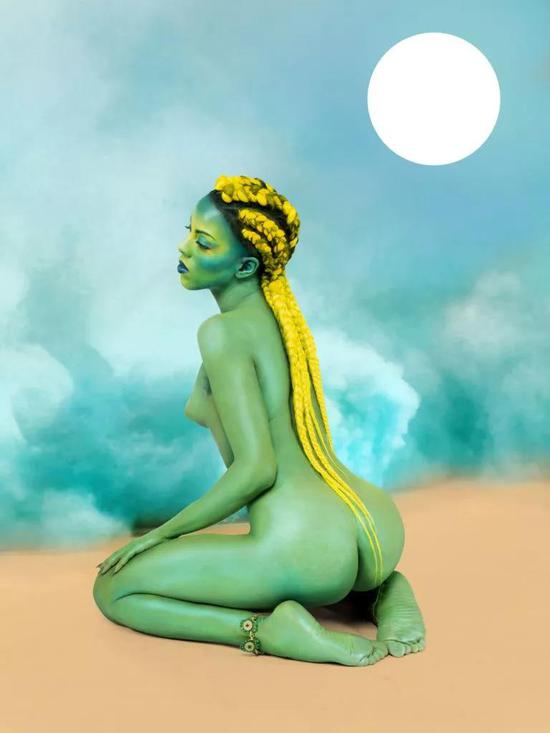

Juliana Huxtable, 《Untitled in the Rage (Nibiru Cataclysm)》,2015。圖片:Courtesy of the Solomon R。 Guggenheim Museum,New York;?Juliana Huxtable

Juliana Huxtable, 《Untitled in the Rage (Nibiru Cataclysm)》,2015。圖片:Courtesy of the Solomon R。 Guggenheim Museum,New York;?Juliana Huxtable 這場展覽以1989年為時間原點,部分原因是由于這一年是互聯網誕生的年份。當然在此之前就出現了計算機,也有互聯網的雛形誕生,而且都對藝術產生了影響。但對于Respini來說,1989年“代表著當代一個決定性的時刻。那一年萬維網誕生了,而且(有些人會堅持認為)那一年也是全球化的開始。柏林墻倒塌、第一顆GPS工作衛星發射成功……這些都在那一年發生。”

全球化是一個穿插整個展覽的主題,共有來自21個國家的藝術家參加了展覽。“我們并不想先假定一個我們自己眼中互聯網的世界觀,”Respini說道。“我們更傾向于將互聯網視為一種全世界的現象。但事實是世界上能接觸到互聯網的人口只有總人口的40%。”

Judith Barry, 《Imagination,dead imagine 》,1991。圖片:Courtesy of the artist and Mary Boone Gallery,New York;by Adam Reich。 ? Judith Barry

Judith Barry, 《Imagination,dead imagine 》,1991。圖片:Courtesy of the artist and Mary Boone Gallery,New York;by Adam Reich。 ? Judith Barry展覽還探索了隨著互聯網以出其不意的方式潛入了我們的生活,人們對它的看法有了什么樣的改變。

“有些人看來,互聯網有著一種烏托邦的可能性——比如白南準,他的作品曾預見未來的世界將是完全連接起的,”Respini提到。“其他人的看法則更為反烏托邦式,而且這種看法現在正有蔓延之勢——比如算法泡沫、假新聞、還有像YamsCollective這樣的人討論著激進主義的角色以及我們對于任何東西都可以在網上看到的想法有什么考慮?不過事實上,這不可能實現。

Amalia Ulman,《出色與完美》(Excellences & Perfections (Instagram 更新, 27th May 2014),(Matching!!),選自 “Excellences & Perfections” (2015)系列。圖片: ?Amalia Ulman

Amalia Ulman,《出色與完美》(Excellences & Perfections (Instagram 更新, 27th May 2014),(Matching!!),選自 “Excellences & Perfections” (2015)系列。圖片: ?Amalia Ulman注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com