2018-02-26

中國傳統畫家繪畫心理的運作過程是“概略表象”的運作過程,而西方傳統畫家從繪畫心理學的角度來說是“具細表象”的運作過程。由此,寫生在中國畫的學習和創作過程中,就與西方繪畫不一樣了……

西方是必須對著靜物、模特,看一眼畫一點。中國畫家以往則主要是對程式的理解和把握,通過對程式的修正來達到直接表現特定對象的物(當然,20世紀以來受西方的影響,已不完全這樣,這個變化不在本文討論之內)。

—— 潘公凱

創作中的潘公凱

創作中的潘公凱比如:畫一個人的臉,不是像現代美術學院里畫素描打輪廓,然后每個局部循序漸進地畫出來,而是首先腦子中有“三庭五眼”等基礎的程式口訣,有基本的比例概念,而特定對象的三庭五眼不一樣,兩個眼睛之間近一點還是遠一點,鼻子比標準的鼻子大多少(畫家根據程式知道基本比例中的鼻子有多大)則隨機調整,這就是對程式的修正。

這種方法,很重要的前提是基礎口訣起到規范和導向的作用,而在作畫(包括寫真)的過程中又有所改變,這種改變既是為了貼近具體的對象,同時也是畫家自己的風格創造的潛在的空間,這就是“程式”的概念。

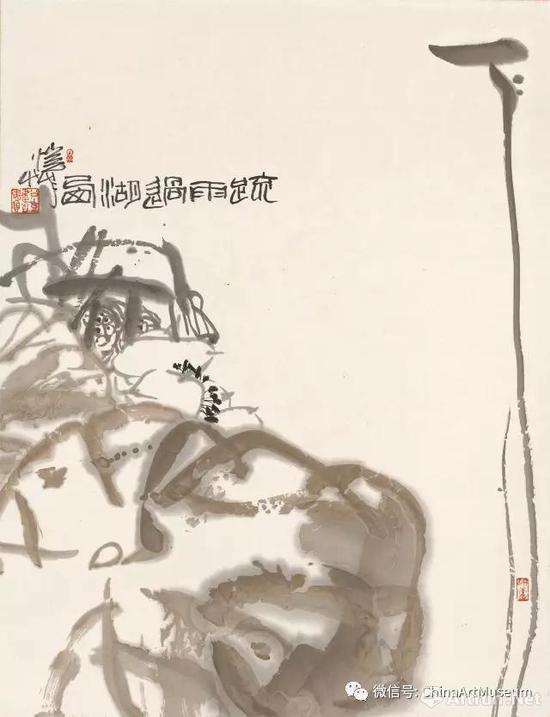

潘公凱《疏雨過湖西圖》90x69厘米 中國畫 1998年 中華藝術宮藏

潘公凱《疏雨過湖西圖》90x69厘米 中國畫 1998年 中華藝術宮藏在西方的傳統繪畫中,對景觀察和寫生是非常重要的一個視覺心理步驟;而在中國傳統的繪畫心理中,理解默記是一個重要的環節。

——潘公凱

所以,這就是為什么中國的老畫家很少會隨身帶一個速寫本子。

雖然黃賓虹有時候也拿小本子勾一勾,但是畫的卻與對象相距十萬八千里之遠,根本不是一回事,心情好時可以把山畫成圓的,心情不好時可以畫成方的,而這些都是他對山的寫生。

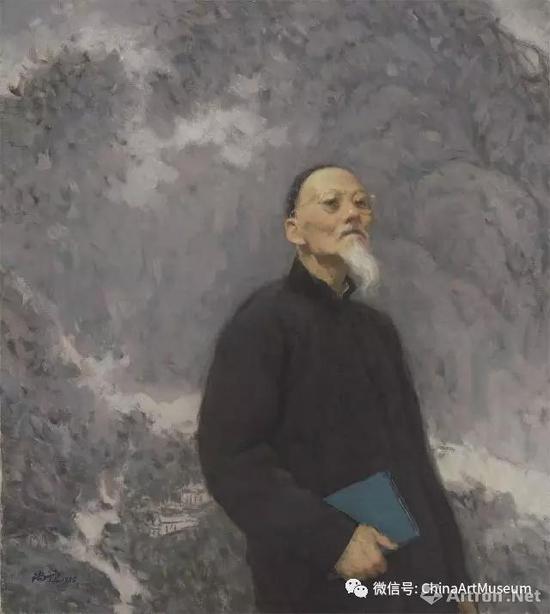

靳尚誼《黃賓虹》83x73厘米 油畫 1995年 中華藝術宮藏

靳尚誼《黃賓虹》83x73厘米 油畫 1995年 中華藝術宮藏黃賓虹畫他所居住的棲霞嶺每次都不一樣,因為那座山沒法推遠看,他住在那里幾乎沒法寫生全貌。如果讓油畫家畫,他只能坐在院子里畫一個角,那一角不是棲霞嶺,而是棲霞嶺的一棵樹。

然而黃賓虹非但要把棲霞嶺畫出來,而且畫了無數遍,畫成各種各樣的。即便那里不好退遠看,無法看到其整體面貌,但是他每天在那里散步,他走多了以后知道棲霞嶺大概是什么樣子,比如說這座山是香蕉狀還是蘋果狀,是他走了多次以后理解出來的,然后回家畫成約略的香蕉狀或者是蘋果狀,而且每天的感覺都在變,今天覺得像嶺,明天覺得像峰,所以“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同”。

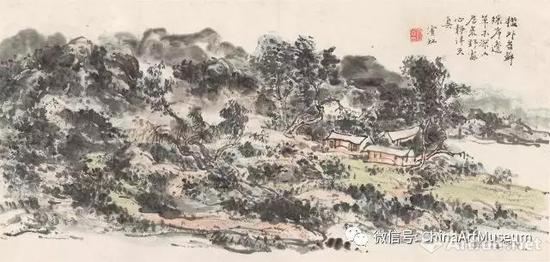

黃賓虹《山水》33.5x69厘米 中國畫 中華藝術宮藏

黃賓虹《山水》33.5x69厘米 中國畫 中華藝術宮藏每次畫出來的棲霞嶺都不一樣,為什么?理解當中的不同,而不是真正靠看一眼、畫一筆寫生出來的,這是中國傳統繪畫的心理運作和西方傳統繪畫的心理運作的不同。

在這個比較中,一定要加上兩個“傳統”,否則,這種說法是不嚴謹、不對的。只有中國的傳統繪畫和西方的傳統繪畫比較的時候,他們的差異才是這樣的。

——潘公凱

如果中國的傳統繪畫和西方的現代繪畫比較那是另外一回事。因為西方的現代繪畫和西方的傳統繪畫有一個根本性的大的變化(在我看來,主要是西方傳統繪畫“具細表象”的運作轉變成西方現代繪畫“概略表象”的運作),最典型的就是馬蒂斯、畢加索。

他們畫出來的東西絕對不是眼睛直接看到的,而是腦子里概括、變形、抽取、建構出來的圖式或借鑒了別的圖像(例如非洲雕刻和日本浮世繪)而形成在腦子中的圖式。當然,他們的圖式與中國的程式也不一樣——中國的程式是很多代人積累形成的,而畢加索他們的則是在自己個人藝術歷程中形成的。

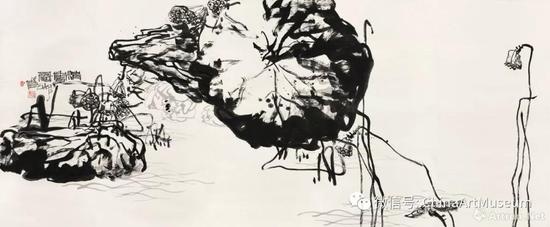

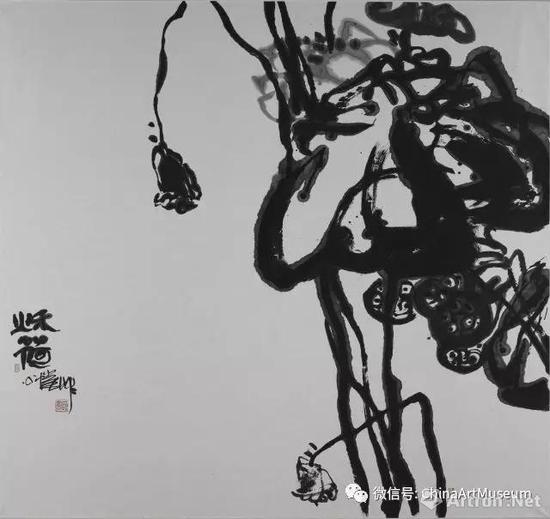

潘公凱《秋荷》180x192厘米 中國畫 2006年 中華藝術宮藏

潘公凱《秋荷》180x192厘米 中國畫 2006年 中華藝術宮藏其實,實證心理學的科學成果已經回答了我們爭論不清的寫生與臨摹之間的關系問題,也已經驗證了臨摹和學習在繪畫過程中的重要性,更證明了創造不能憑空產生,是要以前人的圖式為起點的,了解和學習前人的圖式是創造的起點,否則任何所謂的創造都是無根之木、無源之水。

潘公凱課徒倪瓚

潘公凱課徒倪瓚 潘公凱課徒吳昌碩

潘公凱課徒吳昌碩實證心理學證明,一旦沒有前人的圖式記憶,你的繪畫心理活動就難以進行。所以,先要學習圖式。當然,學習圖式的方法可以不一樣,中國是靠臨摹,西方是靠看前人的畫冊,或者是到博物館看作品。看作品和到博物館臨摹作品是學油畫的重要課程,這是大家都知道的。我們在上世紀80年代很多留學生到歐美的博物館臨摹,都有這個過程。完

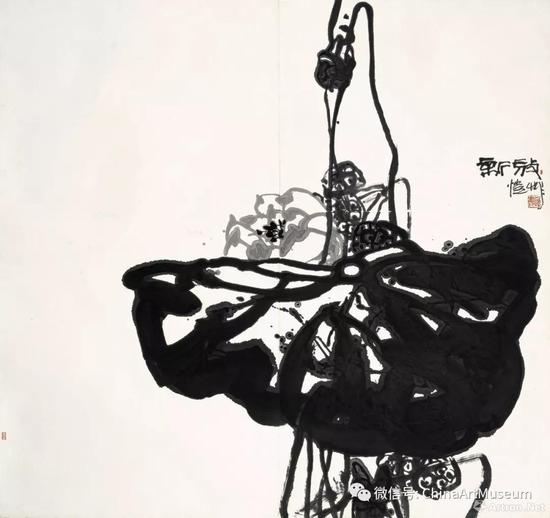

潘公凱《高秋圖》98x180厘米 2014年

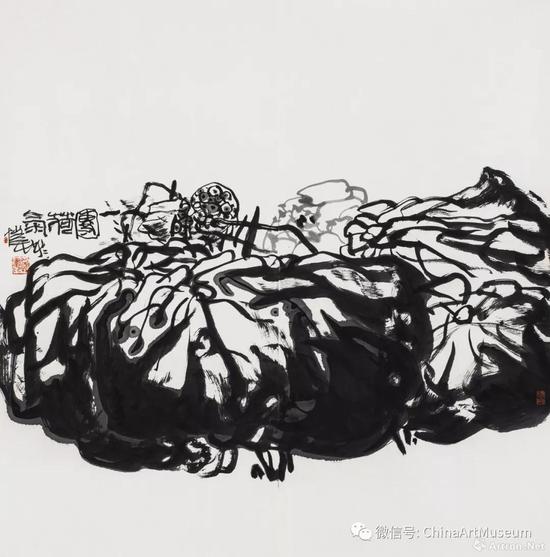

潘公凱《高秋圖》98x180厘米 2014年 潘公凱《一團荷氣圖》138x138厘米 2014年

潘公凱《一團荷氣圖》138x138厘米 2014年*作者為藝術家,本文原載于《中國文化報·美術文化周刊》。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com