2018-02-26

朱天曙

吾鄉劉融齋曾以司馬遷喻顏書,以莊子喻懷素書,一沉著,一飄逸。客問:馬不飄逸,莊不沉著,君何取也?余曰:飄逸,先天也;沉著,后天也。吾喜沉著而得厚重,飄逸含于其中,不欲為飄逸而無沉著。此余“二王”之外,所以以師金石漢碑之由也。

人常云詩之“興”“比”“賦”實亦通于藝。筆已盡而意有余,興也;因萬物而喻意象,比也;寓筆意而寫物象,賦也。閎此三義,酌而取之,點畫之間,觀于物而發乎心,可得藝之真意也。

書畫創作有天機,逢時觸景,感物抒懷,筆底易發,所謂“盡日覓不得,有時還自來”。天機何得?在于積學精思,慧心妙悟,唐人孫虔禮所謂“五乖”“五合”亦復此意也。

明代職業畫家仇十洲最顯,漆工出身,以肌理豐富、平面裝飾、做工精細為特色,傳承其師周臣之風,與唐伯虎、沈石田、文衡山并為四家。然仇之后少有傳人,畫史亦以“畫工”視之,而沈、文一脈相傳,何也?一為仇氏天性極好,后人難傳;另一關乎文學性。沈、文皆一代文士,曾寫陶元亮《桃花源記》,蘇東坡《赤壁賦》,白香山《琵琶行》意,以文入畫,求得詩性文心。仇氏亦作有《金谷園圖》《桃李園圖》等,雖用古風仿之,然求精工細鏤,反失樸趣。見今人亦有刻意求毫厘之工者,每嘆為能手,而往往細觀其畫,則少格調,畫款鈐印更不可觀,不善文學所致也。

余書畫所求者,莫非“樸厚”二字。“樸厚”從何來?“妍”而后得之。《抱樸子》云“銳鋒產乎鈍石,明火熾乎暗木,貴珠出乎賤蚌,美玉出乎丑璞”即是此意。書畫之妙在乎心得,求樸于妍,求厚于簡,求清于濁,求通于理,明辨而酌取,精思可放筆也。

中國書畫求“寫意”,“意”亦有內外之分。“內”意欲盡其理,得書畫筆墨之神韻;“外”意欲盡其象,得歷代經典之形式。內外相合,得高古渾厚,含蓄天然,斯為得寫意精神矣。

余喜作楷書印,得于吾揚易庵先生。易庵喜六朝煙水氣,常以六朝非楷非隸文字入印,天真爛漫。余曾受命寫《押印》小冊,得觀唐以來押記,尤好元人押印,每見新趣。缶翁亦好以押入印,如“缶記”“缶”等朱文,古淡質樸,無纖巧之習。竹齋師曾從易庵先生游,先生云“厚重乃印之最佳氣息”,最可玩味。余居維揚,曾應易庵公子益定先生邀,觀易庵遺印若干,最喜橢圓閑印“還味軒”,自然不拘,不落俗格。又曾見先生刊有“拜金”一印,實推重金農也,先生風趣如此。

筆墨內有內容,筆墨外亦要有內容。筆墨之“內”者,點畫技能修養也;筆墨之“外”者,人文學術修養也。點畫技能越高,越見工致得法;人文修養越高,越見字外之意,畫外之韻。然必“內”“外”相合,相得益彰。古人論藝,所以由藝論人或因人論藝,皆由“內”展“外”,或由“外”入“內”也。

藝用“古”而得“今”,求“質”而得“妍”。清人宋曹曾論“今不逮古”之由:古人求質,今人求妍;古人務虛,今人務滿;質所以違時,妍所以趨俗;虛所以專精,滿所以自畫。故吾儕學藝,必邃古而通今,非以時人之面趨入俗道也。

點畫重錘煉,錘煉而去繁縟,得質樸之美。南朝劉彥和論風骨有“錘字堅而難移,結響凝而不滯”,可謂至理。何可錘煉?在于反復實踐中得,陸機《文賦》有“考殿最于錙銖,定去留于毫芒”語,尤可深思。歷代名家作品皆重錘煉,堅實而有彈性,渾穆尤見藝理,宜多體味而用之。

古人有不能學和能學兩種。不能學者,奇險也;能學者,平正也。奇險處天造,無處可學。能學又有無生發、有生發之分,無生發者,學后平勻,易入窠臼;有生發者,得其共性,舉一反三也。故學書畫,個性過強者,宜觀不宜學;風格平正者,宜入門不宜久學;開通性大者,宜久學而每見新意。學藝者當明辨之,細察之。

陶元亮云“忽與一觴酒,日夕歡相持”,其意在酒乎?逃之于酒也。藝事往往如此,寂寞之心,荒寒之意,托于尺幅,寄興山水,與元亮詩境同一鼻孔出氣也。

王右軍行書飛動中見沉著,如太白詩駕鳳乘鸞;顏魯公行書沉著中見飛動,如少陵詩排山倒海。初學王,可得飛動之妍;繼學顏,可得沉著之質。

今人論書常有“細節”一詞,精微用筆,見筆法之廣大。“細節”固然重要,然更應重視若干細節構建之“整體”。一點一畫之完成,置于藝術家整體思維和章法之中,賦予其生命方有價值。“只見樹木,不見森林”之“細節”并無意義。

書畫藝術之道,萬變不離其旨,以《易經》系辭語論,即“以通神明之德,以類萬物之情”,神明者,心也;萬物者,形也。以心寫形,形隨心變,非為形而形也。

倪云林論松云“最易工致,最難士氣”,豈惟畫松乎?!藝事皆如此也。士氣者,涵養天真,融神逸興。“庸人終不取,雅士終不棄”,董香光亦以倪高士所論引為意中語,吾儕當得古人之心,上下求索,非以一點一畫、一時得失而論之。

書畫皆求個人面貌,與古為徒,又能與時俱進,風格漸可彰顯。余服膺《歷代名畫記》所錄王廙論書畫語:“畫乃吾自畫,書乃吾自書。吾余事雖不足法,而書畫固可法。欲汝學書,則知積學可以致遠。學畫,可以知師弟子行己之道。”清人石濤云“我自用我法”亦復此意。書畫一體,其道同也。積學致遠,在于學古;行己之道,在于心悟。如此一以貫之,必有“和而不同”之樂也。

(作者為北京語言大學教授、中國書法篆刻研究所所長)

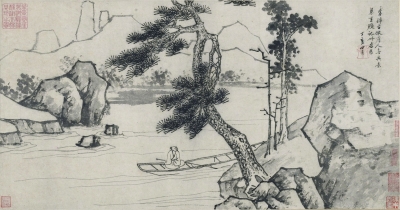

(上海博物館藏)

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com