2017-12-27

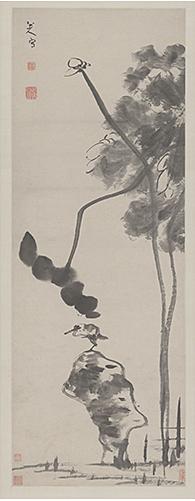

靳尚誼說,他也喜歡中國(guó)畫,最喜歡的是八大山人和倪瓚。

“1979年,我第一次到西德,參觀了很多院校,德國(guó)的杜塞爾多夫美術(shù)學(xué)院就是個(gè)古老的美術(shù)學(xué)院,看他們的學(xué)生在畫素描,我就問老師:你們現(xiàn)在學(xué)素描和以前有什么變化嗎?他們說沒有變化,跟兩百年前一樣,素描的基本原則是永遠(yuǎn)不變的,變化的是每個(gè)時(shí)代的風(fēng)格。”靳尚誼坦言說自己在學(xué)油畫的過程中,總是跟中國(guó)畫比較著學(xué),中國(guó)人畫油畫,似乎觀察事物的習(xí)慣是既定的,比如他學(xué)素描的時(shí)候也習(xí)慣看邊線。后來,靳尚誼明白了:油畫是一個(gè)寫實(shí)的畫種,它的美都是從真實(shí)中提煉出來的;而中國(guó)畫則是一個(gè)寫意的畫種,油畫是再現(xiàn)的,中國(guó)畫是表現(xiàn)的。

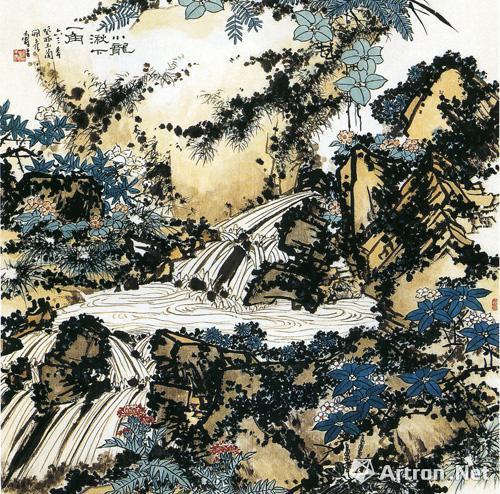

靳尚誼喜歡黃賓虹說過的一句話:“筆墨是一筆有七種感覺”, 而油畫是三筆一個(gè)感覺,這也是中國(guó)筆墨的精妙之處。

可是,當(dāng)我們?cè)趪?guó)際學(xué)術(shù)視野里談及中國(guó)畫,卻似乎有點(diǎn)兒尷尬,比如你跟西方的漢學(xué)家講“骨法用筆”“氣韻生動(dòng)”,很難說清楚,更難翻譯清楚,勉強(qiáng)翻譯過去,也經(jīng)常令人一頭霧水。

“在國(guó)際公共知識(shí)學(xué)平臺(tái)上,能夠查到全世界任何語言的文章,但是中國(guó)畫跟中醫(yī)、戲劇一樣,都是很難在全球性知識(shí)平臺(tái)上予以解釋的內(nèi)涵,如何用現(xiàn)代式的語言解讀明白中國(guó)畫的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和筆墨意韻?而不是中國(guó)人的自說自話,這恐怕是中國(guó)畫接下來幾十年要做的大工程。”這是中央美術(shù)學(xué)院教授潘公凱這么多年來的切身體會(huì),也是今天我們?yōu)槭裁磥碓僬勚袊?guó)畫的直接原因。

難以被認(rèn)知的 “筆墨”

在一次書畫展覽上,靳尚誼看到了張立辰畫的一張《秋荷圖》,他很感興趣,就問張立辰先生:畫中荷葉、荷桿這幾筆是如何畫出來的?

“我理解靳先生這個(gè)問題主要是想了解我為什么這么畫?畫的時(shí)候怎么想的?”張立辰認(rèn)為靳尚誼的這個(gè)問題就涉及到了中國(guó)畫的造型觀念和創(chuàng)作方式問題,西畫造型觀依賴客觀、故而強(qiáng)調(diào)寫實(shí);中國(guó)畫造型是意象表現(xiàn),故而寫意,中國(guó)畫的造型是以筆墨結(jié)構(gòu)的排列組合來完成的。

于是他回答:“《秋荷圖》的荷葉、荷桿畫法,我是依據(jù)吳昌碩先生‘畫氣不畫形’的觀念來處理的,使筆‘從意’而不‘從形’。故而中國(guó)畫的造型既有物理形象,也有筆墨意象,也就是我們常說的“似與不似’之間。”

用每一根線來觀看藝術(shù)大師的筆墨表現(xiàn),這是中央美術(shù)學(xué)院中國(guó)畫學(xué)院院長(zhǎng)陳平的研究方法,他經(jīng)常從歷代大家的作品中各自取出一寸長(zhǎng)的線,放在桌子上排列好進(jìn)行辨認(rèn)。

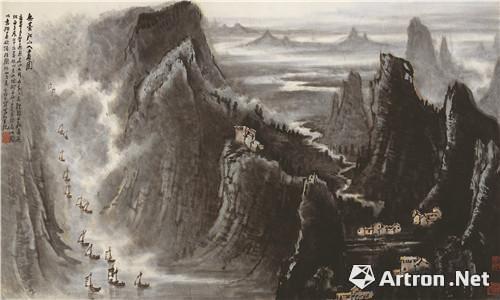

“我可以毫無疑問地把李可染先生的線選擇出來,可以把八大的線認(rèn)出來,但是其他人的線大多會(huì)因?yàn)閹煶嘘P(guān)系而模模糊糊、辨別不清,從而很難做判斷。李可染的線是從書法中來、從生活中來,從‘屋漏痕’中來、從《張遷碑》中來,從金石味中來。黃賓虹、潘先生也都做了很多筆墨的線的運(yùn)用,是以書入畫,以畫引導(dǎo)書法的形成。”

陳平認(rèn)為這一根線成就了李可染和他的李家山水: “每個(gè)畫家要發(fā)現(xiàn)自己,找到一根線,這可能是你一生的修為,你一生的筆法。”

在2017年12月9日靳尚誼藝術(shù)基金會(huì)舉辦的《中國(guó)畫的本體語言及其前景學(xué)術(shù)論壇》上,張立辰和陳平兩位藝術(shù)家舉的這兩個(gè)例子,其實(shí)都在談及一個(gè)中國(guó)畫最核心的問題——筆墨。

他們的舉例也佐證了中國(guó)畫研究學(xué)者郎紹君的觀點(diǎn):筆墨是中國(guó)畫的基本語言。在中國(guó)畫趨向多元的當(dāng)下,仍然如此。

郎紹君認(rèn)為,中國(guó)畫很難為西方人所理解,這種不理解并不在于媒材,而在于筆墨形式和意蘊(yùn)。但對(duì)“筆墨”的理解,卻是我們當(dāng)下中國(guó)畫的最薄弱環(huán)節(jié)。我們總是談及中國(guó)畫,但是在中國(guó)的當(dāng)下,中國(guó)畫的核心問題“筆墨”卻成為一個(gè)非常難理解,非常難說清楚的話題,潘公凱也認(rèn)為,不僅是老百姓,即使是美院一些高等藝術(shù)院校的中國(guó)畫教學(xué)中,能夠把筆墨講清楚的老師也不多了。這是一個(gè)實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)狀。

“20世紀(jì)中國(guó)畫教育的一大缺憾,就是忽視鑒賞力的培養(yǎng),以致幾代學(xué)人和畫人不能深入感知與品味中國(guó)畫筆墨及其人文內(nèi)涵。”郎紹君回溯20世紀(jì)對(duì)中國(guó)畫的討論歷程:在民國(guó)時(shí)期,對(duì)中國(guó)畫的討論主要圍繞它的“命運(yùn)”如何,很少涉及對(duì)中國(guó)畫形式語言的具體探討。新中國(guó)時(shí)期對(duì)筆墨有過爭(zhēng)論,但基本是作為“革新”與“保守”的附屬問題,把肯定筆墨價(jià)值作為保守派觀點(diǎn)被批評(píng)的。到八十年代后期,筆墨問題逐漸得到部分論者的重視。90年代末,《筆墨等于零》一文引發(fā)論爭(zhēng),通過兩種基本觀點(diǎn)的交鋒,筆墨的內(nèi)涵、價(jià)值和意義得到了較多的闡釋,重視筆墨的人多起來了。但總的說,恰當(dāng)?shù)墓P墨認(rèn)知仍然是一個(gè)討論不充分的課題。

郎紹君始終覺得,近百年的革新浪潮使中國(guó)畫得到了豐富和發(fā)展。如果用一句簡(jiǎn)單的話來概括二十世紀(jì)中國(guó)畫革新的主潮,那就是“借西畫改造中國(guó)畫”,以西方的造型方法與觀念改革中國(guó)畫。理由是,要以“科學(xué)的”改造“不科學(xué)的”,這種改造有很多收獲,提高了畫家的眼界,提高了中國(guó)人物畫的現(xiàn)代性與表現(xiàn)力。但也造成了筆墨自覺意識(shí)的淡化,有意無意把堅(jiān)持中國(guó)畫特色與現(xiàn)代性追求對(duì)立起來。這讓中國(guó)畫面臨著一種危險(xiǎn),這危險(xiǎn)不是中國(guó)畫本身已經(jīng)衰落,而是我們自己對(duì)本土藝術(shù)的輕蔑、異化和邊緣化。所以,郎紹君認(rèn)為,由于社會(huì)文化不境和教育環(huán)境的原因,20世紀(jì)后半葉的藝術(shù)家大都缺乏筆墨訓(xùn)練與筆墨認(rèn)知的功夫,這是至今不能出現(xiàn)中國(guó)畫大家,特別是山水畫、花鳥畫大家的基本原因。

談及此處,中國(guó)畫的藝術(shù)教育又成為一個(gè)無法繞過的話題。

半個(gè)多世紀(jì)以來,培養(yǎng)畫家的任務(wù)主要由新式美術(shù)院校來承擔(dān),但大部分美術(shù)院校是西畫家主持。郎紹君談及了這其中的尷尬,美術(shù)學(xué)院大都實(shí)行借鑒西畫以改造中國(guó)畫的策略,加之激進(jìn)思潮的影響,傳統(tǒng)“師徒加自學(xué)”方式不是被取消,就是被矮化,甚至妖魔化。

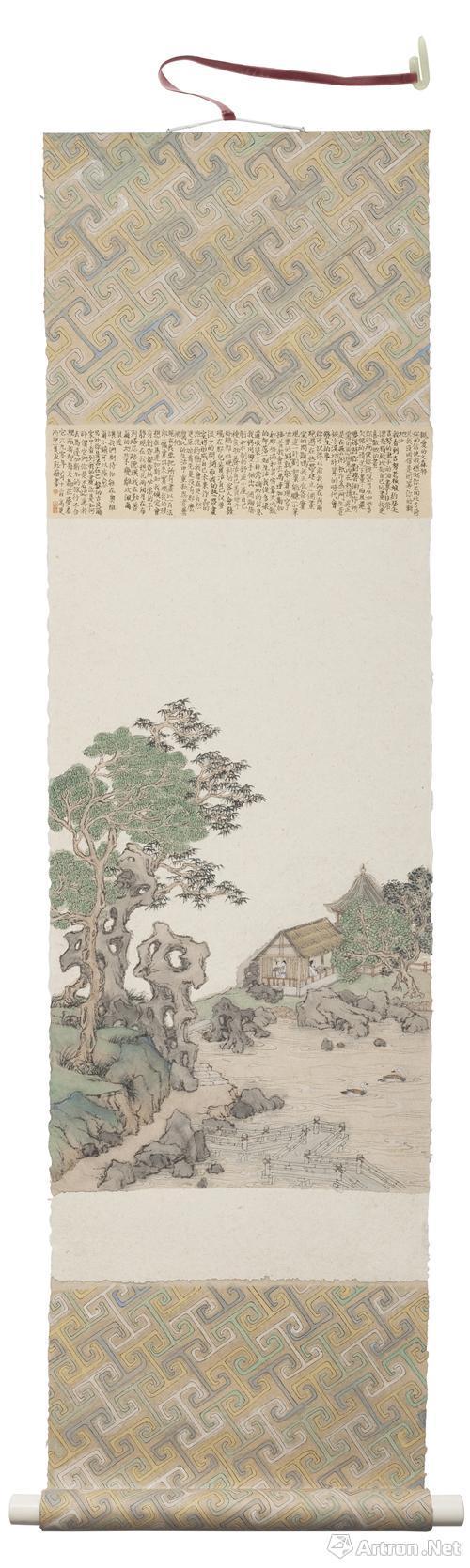

而傳統(tǒng)繪畫以潘天壽說的“師徒加自學(xué)”的方式傳承,主要途徑是對(duì)前人經(jīng)典作品的撫、慕、臨、仿,進(jìn)而師法造化,自立創(chuàng)新。這在很大程度上追求傳統(tǒng)中國(guó)畫家詩(shī)書畫印、書畫同源的筆墨精神。

“我想大聲呼吁,中國(guó)畫的本體應(yīng)該是詩(shī)書畫印。”陳平認(rèn)為在中國(guó)畫創(chuàng)作中,詩(shī)書畫印是中國(guó)畫本身的精髓。他回憶了一個(gè)感悟很深的故事:

當(dāng)年,二十四五歲的陳平剛剛畢業(yè),帶著自己的書法、繪畫、篆刻,跟著盧沉先生去見李可染先生。“先生看到我的篆刻的時(shí)候,給我很多夸獎(jiǎng)和鼓勵(lì),又說讓我?guī)退逃。哌M(jìn)屋子里選了大大小小七方石頭拿給我,每個(gè)印刻什么寫了一個(gè)紙條。”

年輕的陳平誠(chéng)惶誠(chéng)恐,回去之后,一個(gè)字一個(gè)字認(rèn)真去查,然后集中起來放在一個(gè)印上去刻。經(jīng)過一段時(shí)間,印刻好了,盧沉先生又帶著他去找李先生。“先生很滿意,但是他跟我說,印有一個(gè)規(guī)律,不管是刻兩個(gè)字、四個(gè)字還是更多字,都要當(dāng)成一個(gè)字去刻。當(dāng)時(shí)我茅塞頓開,領(lǐng)悟到了李可染先生藝術(shù)中的精髓,畫即是如此。”陳平回憶。

恰恰在多年之后,他又遇到了一個(gè)這樣的故事:某一次,在深圳陳平碰到了萬青力先生,先生告訴他自己最近在學(xué)詩(shī)。“我心里很納悶,我說您那么大年紀(jì)了,誰能教您學(xué)詩(shī)啊?他說他跟饒宗頤在學(xué),他說饒先生告訴他一個(gè)秘密,不管做絕句、律詩(shī)、古體,都要當(dāng)成一個(gè)字去寫。”這樣陳平突然想到了李可染先生的觀點(diǎn),這也成為他多年來做藝術(shù)所堅(jiān)持的方向,無論繪畫書法篆刻,心與筆連接在一起,繪畫才有可讀性。

在陳平看來,美術(shù)學(xué)院教學(xué)中首先要打問號(hào)的就是我們最看重的“筆墨”到底有多少能夠灌輸?shù)綄W(xué)生身上?學(xué)生能夠獲取多少?

因?yàn)檎嬲霉P墨的老師已經(jīng)不多了,真正懂得筆墨的畫家也不多了。“當(dāng)我們的中國(guó)傳統(tǒng)教育遭遇斷裂之后,大家首先拿起來的是鉛筆,再拿起毛筆,感覺是不對(duì)的。”陳平坦言,所以中國(guó)畫的發(fā)展中的確有很多內(nèi)容是偏離了中國(guó)畫本身的真正精神。

在20世紀(jì)的中國(guó)畫藝術(shù)教學(xué)中,潘天壽是一個(gè)功不可沒的推動(dòng)者,他強(qiáng)調(diào)“中西繪畫要拉開距離”,而張立辰正是潘天壽筆墨和藝術(shù)觀念的直接繼承者,成為當(dāng)今中國(guó)畫創(chuàng)作和藝術(shù)教學(xué)的重要代表者。

“在近半個(gè)世紀(jì)的中國(guó)畫教學(xué)實(shí)踐中,我一直堅(jiān)持潘天壽先生的‘中西繪畫拉開距離’論,在這一戰(zhàn)略思想的指引下,我要求學(xué)生站在中國(guó)民族文化立場(chǎng)深入研究中國(guó)畫意象造型規(guī)律和筆墨傳統(tǒng),強(qiáng)調(diào)學(xué)生苦練筆墨基本功;在潘天壽先生堅(jiān)守、力倡筆墨傳統(tǒng)的教學(xué)、創(chuàng)作基礎(chǔ)上,我在上世紀(jì)80年代初提出了‘筆墨結(jié)構(gòu)’說。筆墨是有別于世界其他繪畫語言的特質(zhì)表征,‘筆墨結(jié)構(gòu)’是中國(guó)畫的靈魂和命脈。”張立辰說。

分離又回歸的中國(guó)畫現(xiàn)狀

中央美術(shù)學(xué)院教授唐勇力贊成陳平的教學(xué)觀,中央美術(shù)學(xué)院的教學(xué)方針是傳統(tǒng)為本、兼容并蓄、中西融合、傳統(tǒng)出新,強(qiáng)調(diào)的四大基礎(chǔ)正是與陳平的“詩(shī)書畫印”藝術(shù)觀是一致的。

但是他認(rèn)為,問題應(yīng)該回到當(dāng)下,正如目前在探討筆墨問題的學(xué)者們皆是以50歲以上的創(chuàng)作者和藝術(shù)研究者為主,但是如果將年輕的中國(guó)畫學(xué)者聚集起來再來討論筆墨,或許他們關(guān)注的問題并非如此。

“他們想的更多的是圖式、圖像構(gòu)成、視覺效果,筆墨語言、氣韻生動(dòng)或許并不是他們關(guān)注的對(duì)象。”唐勇力認(rèn)為,中國(guó)畫面對(duì)年輕人的問題與中國(guó)畫走近國(guó)際視野的問題其實(shí)是一樣的,西方人無法理解中國(guó)畫的本體繪畫語言,年輕人同樣如此,而且在未來也會(huì)越來越難。即便美術(shù)學(xué)院教學(xué)加強(qiáng)了傳統(tǒng)教學(xué):“中國(guó)畫的本體語言如果還是停留在筆墨上,將來的發(fā)展就是小眾,就是少數(shù)人的玩賞,不是大眾的繪畫。從繪畫前景來講,我是有擔(dān)憂的。”

《美術(shù)》雜志主編尚輝也如此認(rèn)為,我們談及的筆墨與心性,從客觀來說西方人是難以理解的,只能是中國(guó)人獨(dú)有的藝術(shù):“我們可以暢想一下,中國(guó)屬于溫帶地區(qū),尤其是江南的溫潤(rùn)就像是筆意墨趣的創(chuàng)作;而到了歐洲光照十足,就應(yīng)該是顏色繪畫發(fā)生的地方。”他認(rèn)為,100前年談中國(guó)畫,跟100年之后談繪畫的區(qū)別,就在于們今天遇到的中國(guó)畫要解決的很多問題:造型問題、圖式問題、圖像問題,中國(guó)繪畫原來沒有的本體語言的要素,在今天都要容納進(jìn)去。尤其是年輕人所認(rèn)知的中國(guó)畫本體語言的回歸和探討,肯定只能是傳統(tǒng)中國(guó)畫的部分回歸。

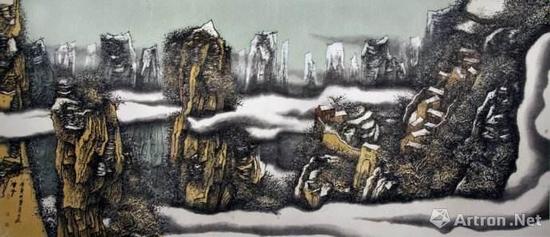

郎紹君則把當(dāng)下藝術(shù)家對(duì)筆墨的把握與認(rèn)知概括為兩個(gè)傾向:分離傾向與回歸傾向。分離,意味著淡化、離開以至放棄筆墨語言;回歸,意味著回到甚至堅(jiān)守筆墨語言。革新探索在觀念、材料、題材、風(fēng)格諸多方面促進(jìn)了分離傾向,但博物館、美術(shù)館的激增,收藏拍賣的活躍,則提供了重新認(rèn)識(shí)筆墨的條件。美術(shù)史論研究的繁榮,也不斷改變著人們對(duì)傳統(tǒng)藝術(shù)的認(rèn)識(shí)。

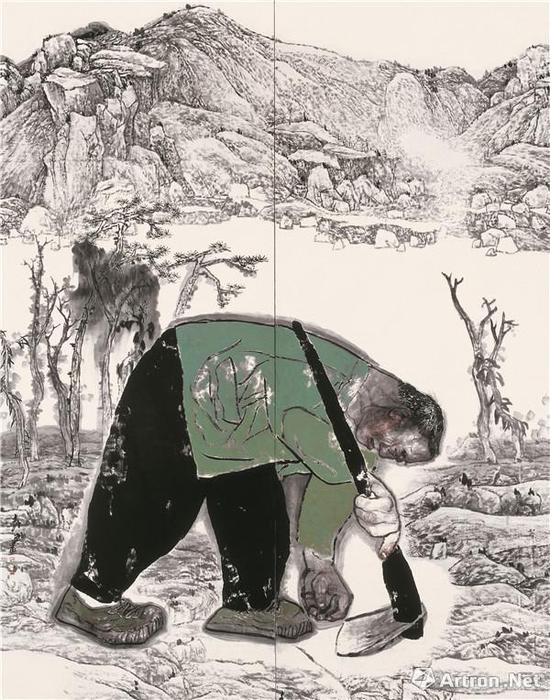

郎紹君總結(jié)當(dāng)下的中國(guó)畫壇現(xiàn)狀:20多年以來,多數(shù)畫家以中西兼容、邊學(xué)傳統(tǒng)邊寫生創(chuàng)造的方式設(shè)計(jì)自己的藝術(shù)之路。學(xué)宋代院體,學(xué)董巨,學(xué)元四家,學(xué)董其昌,學(xué)黃賓虹,都成為新的熱點(diǎn)。田黎明等的沒骨人物,吳山明等的宿墨人物,劉國(guó)輝、李伯安、袁武等的寫生人物,郭全忠、王彥萍、李世南、朱新建、尉曉榕、李孝萱、李津、劉進(jìn)安等中西兼容的現(xiàn)代寫意人物,蕭海春、許信容、盧輔圣、丘挺、周凱、陳平、范揚(yáng)、李學(xué)明等的“以復(fù)古為革新式”的山水人物,張谷旻、張捷、林風(fēng)俗、張彥、何加林、盧禹舜等以寫生為手段的山水人物,龍瑞、姜寶林、卓鶴君、賈又福等在傳統(tǒng)與現(xiàn)代兩難境遇中大膽探索山水畫,杜大愷獨(dú)樹一幟的彩色風(fēng)景,江宏偉、何家英、唐勇力以及一大批中青年畫家多種題材與樣式的工筆畫探索,都推動(dòng)了筆墨的繼承與現(xiàn)代演進(jìn)。大多數(shù)人選擇的路徑,是既分離又回歸,以輕松的態(tài)度兼容中與西,兼容傳統(tǒng)與現(xiàn)代。這一潮勢(shì),也許最值得關(guān)注。

當(dāng)然,中國(guó)畫的發(fā)展還在面臨著高科技、信息數(shù)碼的新時(shí)代,而這樣的社會(huì)發(fā)展之下中國(guó)畫的價(jià)值和功能在哪里?中央美術(shù)學(xué)院教授殷雙喜認(rèn)為這個(gè)問題很值得深思和再次探討。同時(shí)還有潘公凱提及的,如何將中國(guó)畫的語言體系推向國(guó)際視野,這將是中國(guó)畫接下來幾十年要解決的大工程。

注: 本站發(fā)表文章未標(biāo)明來源“成功書畫家網(wǎng)”文章均來自于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系郵箱:1047780947@qq.com

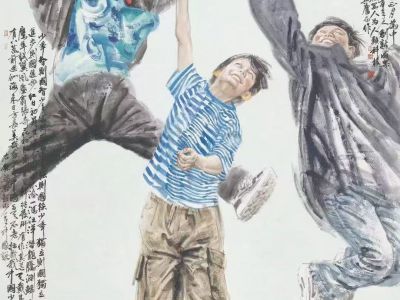

在影像洪流中重構(gòu)藝術(shù)史詩(shī)——中國(guó)人物畫創(chuàng)作的時(shí)代精神與語言革

綜觀展廳可以看到,參展藝術(shù)家大都出生于20世紀(jì)50年代至70年代,他們既

2025-04-03

《成功在路上》第一卷(節(jié)選):樓管不是班主任也不是政教老師

“四嚴(yán)”管理,即嚴(yán)格管理、嚴(yán)而有度、嚴(yán)中有愛和嚴(yán)盯緊摳。這四個(gè)“嚴(yán)

2025-04-03

《成功在路上》第一卷(節(jié)選):為素質(zhì)教育樹標(biāo)桿定標(biāo)準(zhǔn)

成功發(fā)展過程中,不斷有人加入,也有人離去。在迎來送往的過程中,我們沒有主

2025-04-03

《成功在路上》第一卷(節(jié)選):寄語成功新學(xué)年

成功學(xué)校創(chuàng)建18年來,全體成功人勵(lì)精圖治,創(chuàng)新拼搏,取得了卓越的成績(jī),

2025-04-03

《成功在路上》第一卷(節(jié)選):營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境和氛圍

近年來 ,成功學(xué)校蓬勃發(fā)展 ,優(yōu)秀的老師特別緊缺 。而這時(shí)候 ,政府又

2025-04-03

變古則今 得其環(huán)中——山東美協(xié)名譽(yù)主席張望先生作品(《西部成

南齊謝赫《畫品》有云:“變古則今,賦彩制形,皆創(chuàng)新意。”唐代彥悰《后畫錄

2025-04-02

水墨清音 意趣盎然——《西部成功書畫家》刊載青年畫家王瑞強(qiáng)先

成功書畫家網(wǎng)編輯介紹說:“青年畫家王瑞強(qiáng)先生碩士研究生階段,師從廣西藝術(shù)

2025-03-31