2017-12-13

當我們面對宋元時期的繪畫真跡時,不由心生困惑:為什么當時中國頂尖的畫家專愛山水,而不熱衷于肖像、靜物和神話?為什么這些作品看上去很相似,但在自然界中卻并不存在?美國藝術史家卜壽珊(Susan Bush)最初鉆研宋代繪畫,也是從這些疑問開始的。早在文人的水墨山水畫統治畫壇之前,人物侍女、花草翎毛、工筆青綠等等曾經各擅勝場。但從宋代開始,一切都發生了巨大改變。

肇始于蘇軾、文同等士人的文化運動,使得身份尤其是與身份匹配的文化品格,成了決定畫作高低的關鍵因素,并影響了此后五六百年的中國畫史。本書的作者卜壽珊沒有被汗牛充棟的明清畫論帶入泥潭,而是沿襲社會史和文化史,試圖縷清文人畫的歷史發展脈絡。“澎湃新聞·古代藝術”節選《心畫》,這本海外美術史著作呈現了中國文人畫產生和發展,以及社會歷史圖景和文人畫理論的演變。

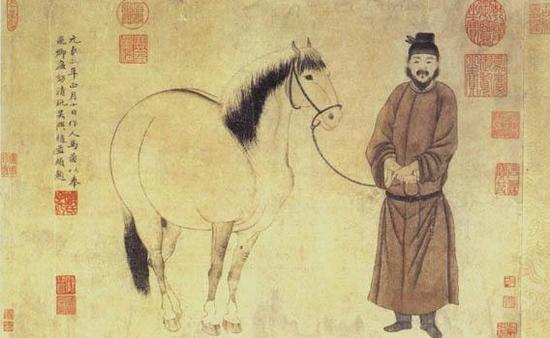

文人與文人畫的共同崛起

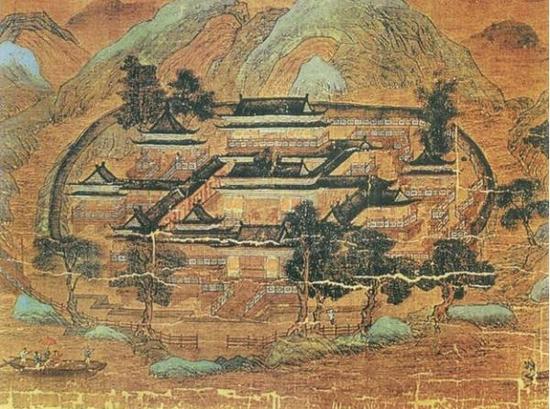

眾所周知,文人作畫始于漢代,到了唐代,有相當一部分藝術家躋身仕途,所以張彥遠說只有賢人高士才能成為優秀畫家。一些為后世文人藝術家采納的題材也產生于這一時期,比如關于田園的詩意表達,像王維(699—759)的《輞川圖》,還有張璪的水墨樹石。唐代官員和畫工在題材風格方面還沒有明顯分化。文人藝術理論出現于宋代,它反映出向一種新的繪畫形式的轉化,但還沒有從風格上進行定義。文人畫家此刻意識到了他們作為精英群體應起的作用,他們倡導的藝術與詩歌和書法緊密相關。他們首先是一個社會階層,而不是具有共同藝術目標的一群人,因為他們處理的是不同的題材,以不同的風格作畫,其中某些風格直接源于早期的傳統。當然,他們的作品被后世的文人畫家奉為圭臬,最終一些特殊的繪畫類型被視為文人題材。然而,在山水畫領域,這一觀點到明代才確定下來。那時,文人們追憶元代大師的成就,開始用風格術語來定義文人畫。因而我們關注到這樣一種藝術形式,它首先在某一社會階層里進行實踐,繼而緩慢進化為一種風格傳統。既然藝術家的地位很早就是重要的事情,文人繪畫的概念為何不早不晚恰恰出現在宋代呢?

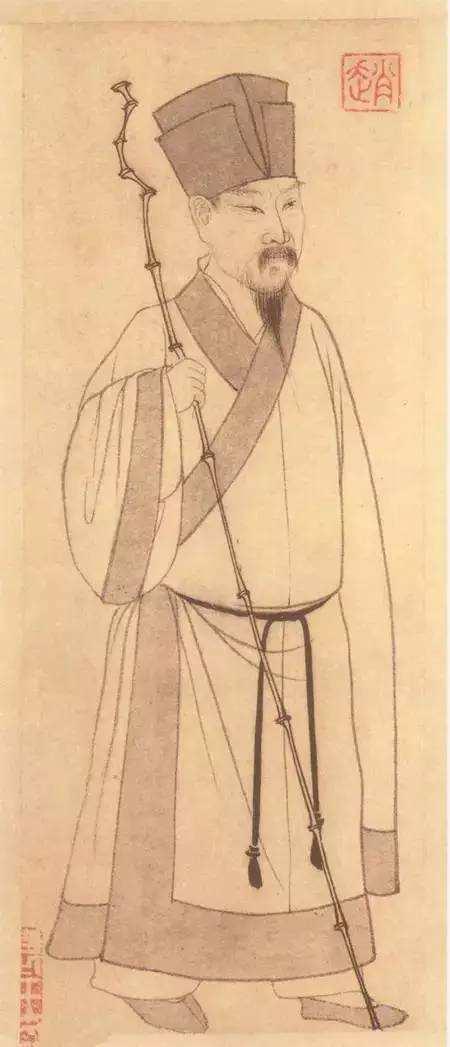

在中國,一個有抱負的人想要成就功名只有一條道路,就是出仕做官,隨之而來的就是特權和威望。封建世襲貴族在唐代仍強而有力,官員一般都出自名門望族。直到宋代,士人階層才第一次獲得社會權力,他們可以單憑功績得到高位。這個時代,科舉定期舉行,有才干的人常以此獲得官爵。宋初重臣如趙普(916—992)、呂蒙正(卒于1011)均出身布衣,11世紀文壇泰斗歐陽修(1007—1072)起于寒門。此時的高官往往是著名學者、作家、詩人,一種道德嚴肅性彌散到所有文化形式之中。宋代的士大夫形成了功勛卓著的顯貴集團,它和唐代的世襲貴族統治大相徑庭。正是這些文人確定了這個時代的文化基調,創造了新的散文、詩歌、書法風格。在這種氛圍下,蘇軾開始思考一種特殊類型的繪畫——文人畫,這并不足為奇。

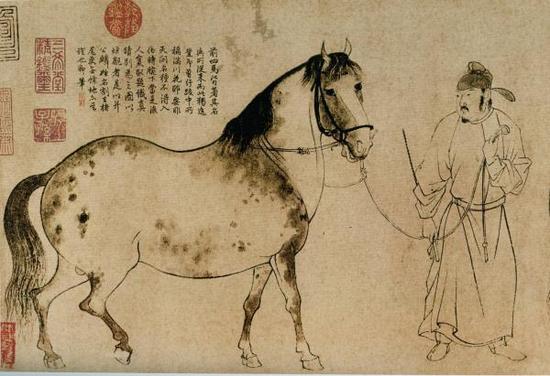

11世紀晚期,一群著名的士大夫開始對繪畫產生興趣。蘇軾和黃庭堅(1045—1105)是這一時期的詩壇領袖。他們倆也是北宋著名書法家,能與他們相提并論的只有米芾(1052—1105)和稍早時期的蔡襄(1012—1067)。這個以蘇軾為中心的群體還包括三位著名畫家,分別為文同(1019—1079)、李公麟(1049—1105)和駙馬王詵(生卒年不詳)。蘇軾在這群人中最為重要,因為他身居高位,而且是保守派領袖之一,反對改革家王安石(1021—1086)的政策。蘇軾天賦異稟,喜好結交朋友,他的人格也深遠影響著他的朋友們,在熱衷繪畫創作和評論的文人中,他是核心人物。 當他因為持保守政見遭貶時,他在逆境中的態度使他成為后人的榜樣。就繪畫而論,文同、李公麟和米芾的藝術也許比蘇軾更勝一籌,然而正是蘇軾的聲望,使得其他文人迅速接受了文人藝術。縱觀北宋時期,繪畫一直是整個文人文化的一部分,不能與詩歌和書法分開。

中國畫到底像不像

我們還應當注意蘇軾關于繪畫的其他兩個方面的論述。一個是對于形似的態度;另一個是繪畫技巧。關于形式的論述是他最有名的一聯詩,這在前文中已經引用過:

論畫以形似,見與兒童鄰。

因為蘇軾強調藝術的表現功能,這些線索確實為后來文人畫的發展指明了道路。然而,蘇軾在這里主要著眼于創作的過程,而不是作品。只有到了后來的董其昌,才把這聯詩用于風格的表述,根據董其昌的觀點,自然審美的效果不同于藝術。從元代開始,山水畫并不是希圖取得自然效果。到了明代,繪畫明顯成為了一種風格模式,而不是尋求再現。但蘇軾并不完全否認藝術的再現方面。對他來說,一幅畫仍然是自然世界的有效影像。

他的其他作品提示了這個觀點,比如在他兒子蘇過(1072—1123)的竹石圖上,他題詩:

老可能為竹寫真,小坡今與石傳神。

“寫真”和“傳神”都出現在詩里,這些是用于人物畫的術語:蘇軾還在一篇文章里特別提到了“傳神”。文同,字與可,是以畫竹而聞名的文人畫家。蘇過的繪畫是他父親蘇東坡傳授的。蘇軾認為他們抓住了事物的形似,自然應該受到稱贊。

君子應當知曉世間各方面的學問,才能夠摹寫這個世界。這里的藝術問題僅僅為了說明這一點。蘇軾確實認為一個畫家應該熟悉自然。

關于繪畫技巧,或者說具體的創作過程,蘇軾看來也比較贊同快速的、無意識的行為,比如,依照孫知微的樣子,他描寫下一位給皇帝畫肖像的畫家:

夢中神授心有得,覺來信手筆已忘。

這個術語“神授”,即“放任自己的手”,指出繪畫是在無意識中完成的,藝術家能夠忘記手中毛筆,因為他已經成為筆的一部分。……

蘇軾文中的“道”是能致而不能求的,通過全身心投入,就能自己找到正確的途徑。對蘇軾也是如此,通過熟練掌握一門技巧,藝術就變成了第二天性。當蘇軾在一般層面上討論“道”的時候,他的觀點可與蘇轍或黃庭堅進行比較。當然,蘇軾在這里區分了“技”和“道”,特別適用于他所經驗的繪畫實踐。

蘇軾天生地沒有神秘主義傾向,對他來說,“道”可以簡單理解為正確靠近生活與藝術。

在繪畫形式中,“理”是一種讓人信服的正確觀念。如果掌握這個理,藝術家的創作就能得心應手,并符合人們的期望。每一種事物都有一個“理”——事物應有之道。因此,當文同被認為掌握了竹石枯木的“理”時,這意味著他能夠在所有方面令人信服地呈現這些事物。最終,文同所得之“理”將他與竹子融貫為一,就創造出了優秀之作。理論上說,第一階段的智力要求更高(掌握事物之理),但理與物合就說明,畫家必須深入了解外在自然,不管這種了解是理性思考式的,還是神秘移情式的。對藝術家來說,這兩方面的卓越素質都是必需的。只有像文同這樣的高人逸士才能將天性融貫到竹中,受到啟發,尋找到事物本來之理。最后,作為儒家的蘇軾還重點關注了藝術家的品格。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com