2017-12-05

北京固有的深厚的文化底蘊,一直熏陶著走近它跟前的每個人。無論北京故宮,或者國家博物館,還是中國美術館,有無數(shù)的游人都受不住誘惑,排隊一公里,“好大喜奔”的跑去觀賞。

最近中國美術館也受“故宮范”影響,換了“畫風”:由原先的展覽開幕時才有的人頭涌涌,到了現(xiàn)在展覽期間也排起了千米長龍,當然從門口排到三聯(lián)韜奮書店的說法未免夸張,實際排滿了美術館門口旁邊的那條五四大街,而且不停有人從后面加塞進來。一進了美術館,大伙就奔向展廳,向著自己心儀已久的展品沖去。據(jù)數(shù)據(jù)粗略統(tǒng)計,上周中國美術館的參觀量已突破2萬人次,遠超美術館日參觀6000人次的上限。

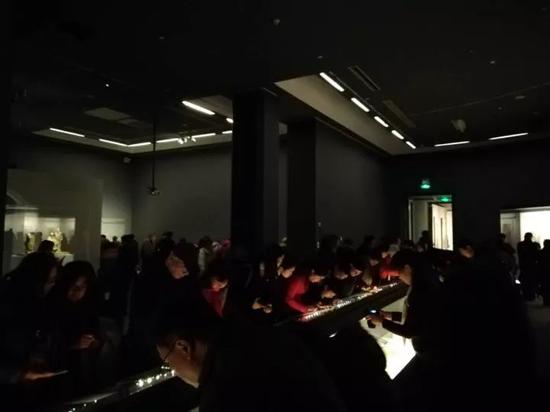

在目前的“劉海粟繪畫大展”、“慶祝‘十九大’勝利召開中國美術館典藏精品特展”、“回眸600年——從明四家到當代吳門”等大展中,那參觀者的人頭密集得生出恐懼癥,把展柜都擠滿了,旁邊想看的觀眾連邊都找不著。

為什么會出現(xiàn)這樣的觀展熱潮?應該是“故宮跑”的現(xiàn)象造勢,推出了傳統(tǒng)藝術、文化精粹的好展覽,形成了傳統(tǒng)藝術精粹的文化氣場,并通過互聯(lián)網(wǎng)等平臺的推波助瀾,在民眾當中打造出功能強大的“名片效應”,將故宮的文化活動向百姓日常的文化訴求相結合,也成功得到了實際的變現(xiàn),于是乎,“故宮跑”傳播出了看文化展覽、賞傳統(tǒng)藝術的一張時尚名片。“千里江山圖”、趙孟頫、清四僧,還有明清畫家的高大上畫作。于是,傳統(tǒng)藝術的觀賞熱在民眾當中打下了名片烙印,不論專家學者,發(fā)燒票友,學藝青年,都會慕名前來,沒有年齡觀念的隔閡。

當然了,文化傳播的時效性在時空中會無限延伸,與傳統(tǒng)藝術精粹邂逅是一場美麗的故事。中國美術館時下的藝術展覽, 極大的滿足了各種群體的文化需求,展覽品也與國人的審美習慣相匹配,然而,導引看展方式是“一鍋端”,就是觀眾到各個展區(qū)各取所需,或者按順序從一樓轉(zhuǎn)到五層,不論中國傳統(tǒng)藝術,還是西方藝術、當代作品,轉(zhuǎn)完一圈覺得滿意就走。而且,人頭擁擠的看展式能否成為觀賞藝術展的常態(tài)?高雅的藝術品,自然要有閑逸優(yōu)雅輕松的欣賞氛圍。美術館引發(fā)的“藝術熱”,需要館方做細致的有層次的引導工作,分流這類密集的“看展潮”。再開動大腦,能不能在主展館區(qū)領個號,分批進場。

像北京故宮、美國大都會博物館、大英博物館、巴黎盧浮宮,每年起碼有上千萬人跑去參觀、游覽,接待壓力無比山大,它們也面臨如何疏導這些人潮的難題。德國一些博物館每年有“博物館之夜”,接待觀眾至凌晨兩點時分,還設置沙發(fā)等讓觀眾與藝術品靜默對話,不至于席地而坐、盤腿打坐的尷尬。去年荷蘭來華的梵高藝術展用的是多媒體展現(xiàn)方式,數(shù)字化技術讓觀眾置身梵高的藝術生命場景中,大區(qū)域的展示空間突破傳統(tǒng)的狹小觀覽范圍,人流再多也無懼妨礙體驗。

怎么讓觀眾“有尊嚴”的看展,是公共藝術供應方首要考慮的問題,“讓館藏資源活起來”的背后,是服務意識的提升,是展現(xiàn)方式的改變,是創(chuàng)新思維步伐的動起來。看展,是一件愉快輕松的活動,不要讓大家在緊迫壓擠的環(huán)境里走完一圈,草草了事,而是完善展覽理念,讓井噴的“觀展熱潮”得到合理釋放。

注: 本站發(fā)表文章未標明來源“成功書畫家網(wǎng)”文章均來自于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系郵箱:1047780947@qq.com

《成功在路上》第一卷(節(jié)選):營造干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境和氛圍

近年來 ,成功學校蓬勃發(fā)展 ,優(yōu)秀的老師特別緊缺 。而這時候 ,政府又

2025-04-03