2019-08-27

在當下濃厚的商業氛圍中,收藏的投資屬性往往被過度放大。特別是高端拍賣市場激動人心的成交價,總是帶給人們關于藝術收藏具有無限獲利空間的幻像,以致使部分投資人將其看成一門純粹的買賣生意。然而,藝術市場完全不同于證券、金融和其它資產交易市場,收藏藝術品的根本意義在文化上,而非純粹的利益謀取。退一步講,即便想通過收藏藝術品來賺錢,也必需先尊重其文化價值。否則,盲目的做買賣又怎能知道什么作品才能升值呢?

藝術品并不是總會升值

無論從國際還是國內拍賣市場來看,2018年春拍熱度均不如去年秋拍,這或許讓那些寄望于高端市場成交天價來推動行情的人有所失望。比如說中國嘉德拍前高調宣傳、備受矚目的徐悲鴻名作《愚公移山》就遭遇流拍。更不如人愿的是,傳統書畫藝術板塊不僅市場份額大幅縮水,還有多件高價位作品沒能順利成交。國際方面,紐約蘇富比莫迪里亞尼《向左側臥的裸女》在拍前被稱為史上估價最高的作品,雖然最終以1.57億美元高價成交,但先前媒體期望由它打破莫迪成交紀錄的愿望卻落空了,這與去年秋拍估價1億的達芬奇《救世主》最終以4.5億美元成交的結局相去甚遠。而被媒體高調宣揚的大衛·洛克菲勒收藏品整體成績雖還不錯,可有相當大一部分拍品最后成交價低于當年買入價。這說明即便擁有洛克菲勒這樣著名的收藏標簽,也無法保證藝術品價格只升不降。

達·芬奇《救世主》

其實,藝術品價格有漲有跌本來很正常,沒有人敢保證投資性收藏是穩賺不賠的生意。今年春拍成績雖不能與去年秋拍相提并論,但整體上看來還不錯,精品杰作的硬通貨地位仍不可被撼動。只要回顧下歷史,就不難發現曾經一些價格神話破滅的案例,比當前行情要慘淡得多。早在上世紀八十年代末到九十年代初,國際拍賣市場就創下了今天看來仍不可思議的高價。可隨后數年時間面對的卻是泡沫急速破滅,大量高價作品暴跌,直到本世紀才緩慢回升到原來的價位。例如,1990年梵高《加歇醫生像》被拍出8250萬美元的天價,此后到2004年前的十多年時間里,再無第二件梵高或其他藝術大師作品賣出同樣的高價,而在此期間發生的通貨膨脹早讓等額美金真實價值大幅下降。在同一年,雷諾阿《煎餅磨坊的舞會》以7810萬美元的高價后成交,可七年后該作品僅以5000萬美元賣出,扣除各項成本后貶值幅度遠不止幣面數值。大師頂級作品如此,較普通點的藝術品遭遇就可想而知了。日本買家當年大量購入的印象派畫作,直到2005年后才恢復到1990年的價位。如果排除通貨膨脹因素的話,部分印象派二線作品當前價位與1987年到1990年期間相比,并沒有多少升值可言。

由此看來,除了擁有豐富市場經驗的畫商外,一般買家如果報著純粹的投資獲利心態盲目入市,能否獲得預期收益完全是未知數。但除了賺錢外,藝術收藏還有更為重要的意義,這遠遠無法用貨幣收入去量化。

以文化為宗旨的收藏

古代收藏家大多是出于對文化事業的熱愛去收集作品,最早收藏藝術品的人群多為貴族和王室成員,以及我國古代的文人士大夫階層,并非今天的投資商人。法國盧浮宮早期藏品由波旁王朝的國王們購買,俄羅斯冬宮博物館的畫作則為凱瑟琳大帝和她的繼位者們收藏。無論是羅馬教皇、美第奇家族的執政者,還是英國貴族、17世紀的荷蘭新興市民階層(指資產階級,非城市底層居民),收藏藝術品均是出于文化熱情。比如說當年英格蘭貴族在歐洲大量收購畫作時,英國法律并不允許這些人在本國出售藏品,又何從談起投資獲利呢?

對于中國文人士大夫來說,很難想象他們會通過倒賣藏品獲利。宋代書畫家兼理論家米芾一生癡迷收集字畫珍玩,就是完全出于滲透骨子深處的文化情懷。女詞人李清照和丈夫趙明誠平生收藏大量金石書畫作品,到后來生活最艱難時也不忍心出售獲利。到了近代,民國收藏家張伯駒為了不讓重要古代書畫真跡流落海外,不惜散盡家財,最后將傾家蕩產買來的藝術珍品捐獻給國家。還有書畫大師張大千購買《韓熙載夜宴圖》花費了500兩黃金,可謂揮金如土,后來為了避免讓這一珍貴國寶流失海外,以非常低的價格轉讓給故宮博物院。如果沒有發自內心的熱愛,以當下普遍流行的投資訴求看問題,就很難理解這些人在收藏藝術品時不為利益所動的癡迷與執著。

當然,對一些古代貴族和商人階層來說,或許并不是真正出于文化熱情購買藝術品,而只是為附庸風雅、裝點門面。倫勃朗生活的那個時代肖像畫訂單之所以會很多,就是因為新富起來的商人們開始講究品味,想要像貴族那樣讓自己的容貌流傳后世。19世紀很多財大氣粗的美國暴發戶大量收購英國破產貴族藏畫,也只不過是為了弄張擠進上流社會的門票。在儒家思想統治下的中國古代,商人們雖然富有,但社會地位卻非常低下,通過購買文人書畫作品來提升自我形象和社會地位就顯得非常有必要了。明代的吳門畫派和清代的揚州畫派之所以能興盛,就要感謝當年富商們的追捧了。即便是今天,一些頂級富豪和企業財團之所以會高價購買珍貴藏品,目的也是為了支撐門面,而非真正熱愛。話說回來,懂得附庸風雅也真的不壞,至少追求的也是一份文化認同,尋找的是那么一處精神領地,比單純投資訴求強得多。

藝術收藏的真正意義

古代王室、政權機構和現代公共博物館收藏藝術品大多是出于保存珍貴歷史文物、促進文化事業發展、彰顯國家實力等目的,私人收藏則是因個人愛好和對文化的熱忱。在資產階級興起以前西方世界,收藏藝術品主要局限于王室、貴族和教會,中國人卻有著更為悠久的收藏傳統。早在宋代,面向平民階層的藝術品市場就已經非常繁榮了。無論歷史風云如何演變,古玩、書畫、玉器等藝術品一直是上至帝王權臣下到普通老百姓的最愛,即使在最殘酷的戰爭年代也沒有改變人們的熱情。我們現在所能看到的傳世唐宋繪畫杰作,正是一代代收藏家們的精心呵護下才得以保存下來。只是因為特殊歷史原因造成的文化傳承斷裂,導致大多數中國人丟失了這份文化情懷。當藝術收藏的魅力重新展現在世人眼前時,則變味成一場以撈取金錢利益為目的的賭博游戲。

流傳至今的古代藝術品本身就是對歷史記憶的直接見證,是過往人類文明成就的重要像征。大凡藝術杰作,均代表著其所屬時代精英人才的最高智慧創造,是個體精神升華到巔峰之上的產物。藝術品保存著最真實的文化記憶,通過它所傳遞的無聲語言,可以與遙遠時空之外的靈魂進行直接溝通,從而激發我們追求面向未來的創造。而現當代藝術品則是當下正在進行的創造活動產物,是今日人類在文化探索上的見證。對這些由智慧創造而成就的優秀作品進行收藏,不僅是在保存珍貴的歷史記憶,而且這一過程本身就是對文明創造的參與、支持,代表著一個人不斷求索的精神訴求。

今天中國在經濟建設領域已取得非常偉大的成就,眼下正值民族文化復興前夜,文化藝術行業大有可為。然而,由于文化傳承中斷和長期以來形成的利益至上思維,致使人們對文化藝術事業產生諸多誤解,真正價值卻被掩蓋。就拿收藏來說,其本身應該是一個讓人接受審美文化熏陶、升華自我的過程。高雅藝術作品可以提高生活品質、提升家庭成員人文修養,在潛移默化中達到滋養心性、啟迪靈魂之功效。從公共環境上講,一個熱愛藝術品的社區,整體文化活力和成員創造性才干,均會得到明顯的提升。無論是小到個人、家庭,還是大到整個社會、民族國家,擁有豐富的藝術品收藏,就等于坐擁取之不盡、用之不竭的文化礦藏,精神回報遠高于經濟收益。

收藏原創藝術品的美學意義,完全不同于對自然界美好事物的欣賞。藝術之美,既是讓人獲得視覺愉悅的天然美,同時又是智慧創造之美。為什么從古到今,越是自身文化素養高的人、越是社會精英分子,就越癡迷于高雅藝術呢?因為藝術品之美,代表著一份向上求索精神,是激發人進取的力量源泉。而我們今天生活的文明世界,正是由這分對美與智慧不斷求索的力量所締造。

近現代以來,受全球化的商業趨勢影響,藝術品在市場中呈現的商業價值越來越大。但是,無論東西方,還是有很多真正的收藏家并不在意商業回報,最終選擇了將珍貴藏品捐獻給公共博物館,而不是拿來換取利益。這些人為什么會如此做?是因為他們已經通過收藏獲得自己期望的文化給養,并想將這樣一份文明閃光分享給更多人。

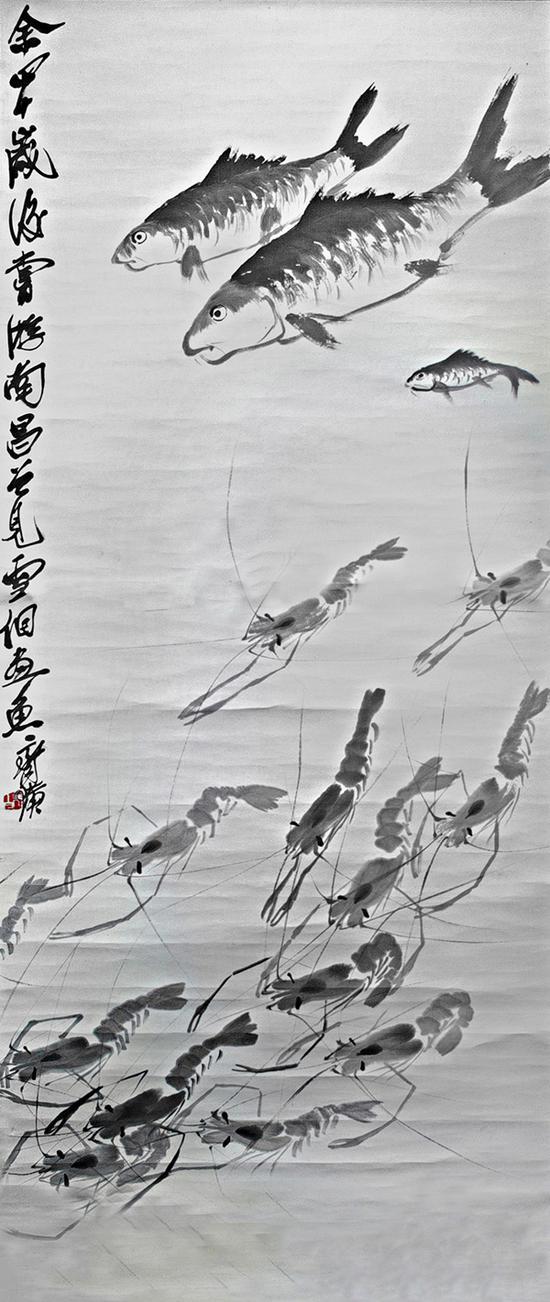

齊白石《魚蝦圖》

拋開利益訴求回報更多

話說回來,即使要想通過投資藝術品獲取利益,也必須建立在較高的文化品位和審美鑒賞能力上。當前藝術市場中過多的商業金融運作模式,掩蓋了藝術價值的真相。藝術品并非單純的金融產品,用倒騰股票的思維去搞收藏顯然不合適。今天,異質文化碰撞已達到前所未有的高度,在藝術領域呈現出極為豐采多元的畫卷。各種不同風格、理念、形式的藝術表達方式競相登臺一較高下,我們很難以簡單的視覺審美或技術標準進行評判。另外,藝術創作領域還存在形形色色的模仿抄襲和迎合市場行為,更是讓人如同在“霧里看花、水中望月”。如果不注重文化上的積蓄與沉淀,缺少獨立的認知判斷,僅報著賺錢的心態追隨大流跟風搞“收藏”,不僅無法保證獲利,最后很有可能買回一堆沒有任何價值粗劣模仿品。

現在有很多書畫經銷商總是不厭其煩地告訴潛在買家,當年齊白石等人的作品是多么便宜,現在又升值了多少倍。可是我們想想,在上世紀八十年代以前,老一輩書畫大家們作品最便宜的時候,為什么大多數人沒有想到要去買來收藏一些呢?很顯然,在不存在藝術品流通市場、看不到投資獲利空間的時候,只有擁有較高文化修養、真正熱愛文化藝術的人才會去搞收藏。那時即便有人收藏了大量名家畫作,也根本不會讓旁人羨慕。至于后來幾十年書畫市場價格高速上漲,則是對那一份文化情懷的自然回饋。當我們羨慕那些因為收藏早期作品而坐擁億萬家產的藏家時,卻忽略他們為堅守那一份文化癡情所付出的心血。

今年紐約佳士得春拍布郎庫西《少女的風姿》以7100美元萬成交,而持有該作品的美國收藏家當年僅以5000美元從藝術家手中購得。如果不考慮通貨膨脹因素的話,這件作品的商業回報遠超一千倍。可是,這樣的高回報真能算是投資收益嗎?試想想,如果當年藏家不是從純粹的藝術欣賞角度收藏它,而是很快轉手賣掉,還可能有今天的回報嗎?

近些年來,在普遍性投機心理訴求的驅使下,導致中國藝術行業過度商品化。畫廊行業少有人問津,各各拍賣行卻異常火爆的局面就是最好的證明。但是,在藝術市場日趨成熟的今天,幾乎不能再出現上世紀80年代以來的瘋狂上漲局面了。特別是眼下中國龐大的繪畫創作隊伍,又有幾人作品在未來具有很高的升值潛力呢?最近幾年以來的市場調整,已經讓部分被炒上高位的在世藝術家作品失去了市場空間。就眼下而言,個別當代畫家作品價位仍然太高,早已將未來升值空間提前透支,要想繼續大漲幾乎不再可能。

事實上,只有真正能代表文化創造高度上的精品杰作,才具備不斷升值的潛力(詳情參見筆者文章《收藏什么樣的藝術品才能升值?》)。并不是隨便拿個畫家的作品來推廣炒作一番,就可保證其一直上漲下去的。平庸之作即便在人為操控下暫時達到高價,也不代表存在可流通的市場。特別對于當下形式語言極為豐富的青年藝術家作品來說,如果缺少獨到的文化鑒賞能力,你又怎能挑選出最具升值潛力的優秀之作來呢?

如果真想要通過收藏獲利,就得先擺正心態,不斷學習專業知識,努力提高自身文化品位和鑒賞能力,才有可能發現最好的精品力作。如果帶著一份推動文化事業發展的心態去搞收藏,即便沒有刻意的追求利益,在獲得精神文化收益同時,也會很自然的獲得財富回饋!

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com