沈克明先生作品《先觀天真 后觀筆墨》

譬如這幅以孩童“撮戈”為繪寫對象的《先觀天真后觀筆墨》,畫家以簡練概括而率真瀟灑的筆墨之寫,所帶來的意象造型凸顯,及以形傳神、寫意抒情,即見這種“度物取真”的審美強調。從“形”而言,畫家的造像著重突顯的是鄉(xiāng)野間小兒“抵角斗力”而戲情景,一人身體匍匐腦袋斜上,并手撐地,雙腳并齊后蹬發(fā)力似是力弱防守一方;另一人掌根相對拄地,雙腿交錯而蹬,頭顱、身軀筆直向前似為力強進攻一方;又有一旁撫額觀看者一人,或是為這場“角力”的失敗者惋惜,或是撫揉自己前面相抵時弄疼了的額頭。無論是圍繞“抵角斗力”展開的恰到好處的“形”之構建,還是抓住“小兒”身量、體態(tài)賦形的憨態(tài)可掬之貌;乃至營造這種村野環(huán)境布置的荒率山石、雜草,具有鮮明鄉(xiāng)村象征的鐮刀、草捆,都可見畫家由“形似”的外相特征表達,到呈現(xiàn)孩童貪玩、稚拙、樸素特性的“神似”生命靈魂賦予。

沈克明先生作品《童趣》

再有《童趣》一作,縱橫交錯的籬笆下繁亂而有序的蔥蘢嫩竹茂密生長,“籬落疏疏一徑深”為書包隨意、書本散亂而顧不上收拾,一心沉浸于挑促織“兒戲”的村學孩童,營造出無拘無束、自由自在的田園天地來。這種一目了然和不可言說,大有古人所謂“傳神寫照,正在阿堵中”的妙趣。而畫家這去其鉛華、取其本真的畫面賦象,生動傳神而真切感人的傳神寫心,既見其藝術創(chuàng)作中將其精神的著力點,放置于寤寐思念其所深愛農村生活的“心物熔冶”,又有畫家畫語運構上“隱跡立形”的韻之把握到“搜妙創(chuàng)真”的景之營造,進而“寫形”“傳神”“寫心”所引起的情感共鳴。于是乍觀之下,畫面中那花布縫制的書包,撅起屁股全神貫注的“斗蟲”情景,讓觀者的思緒情不自禁穿越時空,腦海里升騰起“‘疑是夢境回童年’,村學放后遍山野。炊煙四起晚霞燦,娘呼幾度不見回。”的童年生活追憶來,而這亦見畫家“先觀天真,后觀筆墨”“方為得趣”的創(chuàng)構意旨。

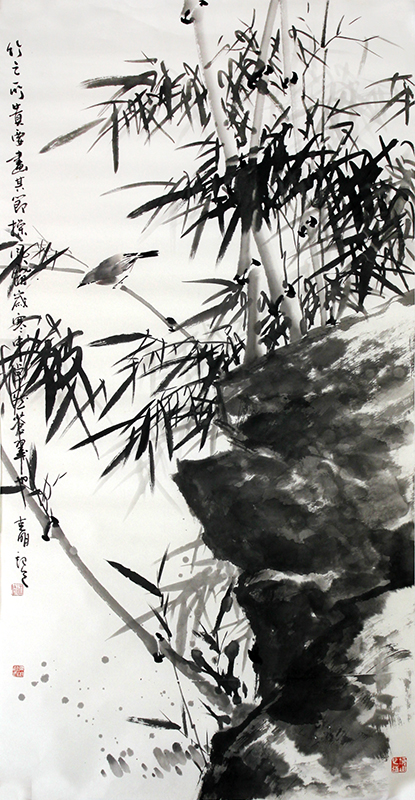

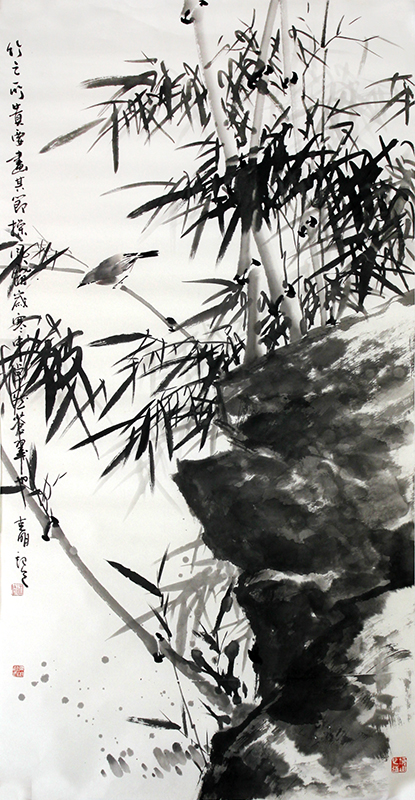

沈克明先生對于畫面客觀對象的神韻本質強調,也還體現(xiàn)在這幅題跋以“竹之所貴要畫其節(jié)操,風霜歲寒中卓然蒼翠也”的“竹作”中。畫面中大筆酣暢皴寫而棱角分明的巨巖后,竹竿不論用墨濃淡、賦形粗細、布置縱橫,皆能見其挺拔昂揚之形貌,堅貞不屈之神韻。竹葉婆娑亂而有序、繁而通透,層疊交錯、疏密有致,亦見其頑強的生命力量,卓然于眾的精神內質。尤其是畫面中停歇于枝頭的鳥雀,側首而覷姿態(tài)生動鮮活,仿佛對這“歷經(jīng)霜寒的蒼翠竹林”也十分贊賞,正在考量要在這中安置家園一般,也頗為“得趣”了……

(文\成功美術館書畫藝術評論員 馮宜玉)

沈克明先生畫作《竹之所貴要畫其節(jié)操》

畫家簡介:沈克明,中國美術家協(xié)會會員,民盟中央美術院河南分院副秘書長,文化部華夏文化遺產(chǎn)保護中心書畫委員會創(chuàng)作部副主任,政協(xié)河南省書畫院院務委員,鄭州市美術家協(xié)會副主席,國家一級美術師。

作品入選第十二屆、第十三屆全國美展,紀念建黨八十周年全國美展,建軍七十周年、八十周年全國美展,中國百家金陵畫展,天山南北-中國美術作品展等,并獲“中亨杯”全國書畫大展金獎,第一屆“愛我中華”全國中國畫、油畫作品大展金獎,“世界華人書畫展”銀獎,“中國畫三百家作品展”銀獎,99“全國中國畫作品展”銀獎,“全國青年國畫大展”銀獎,全國第五屆工筆畫展優(yōu)秀作品獎,文化部第十二屆“群星獎”優(yōu)秀作品獎,河南省首屆“五四文藝獎”美術創(chuàng)作類金獎等十幾個國家級重要獎項。99‘中國百杰畫家,2002年獲國家人事部授予“當代中國畫杰出人才獎”稱號。

沈克明先生作品《童年的歌》

沈克明先生作品《童年的歌》