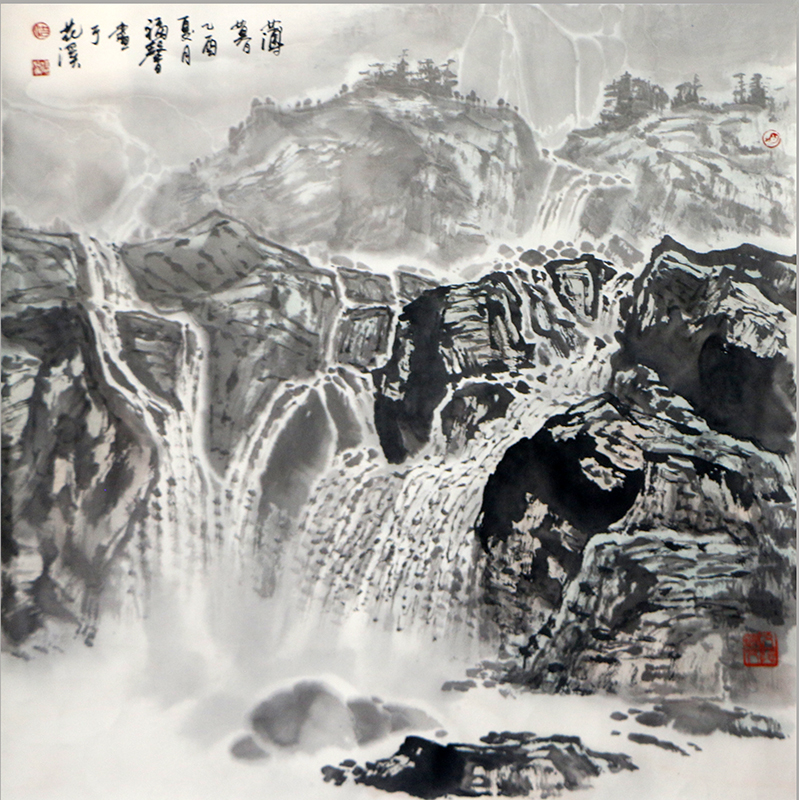

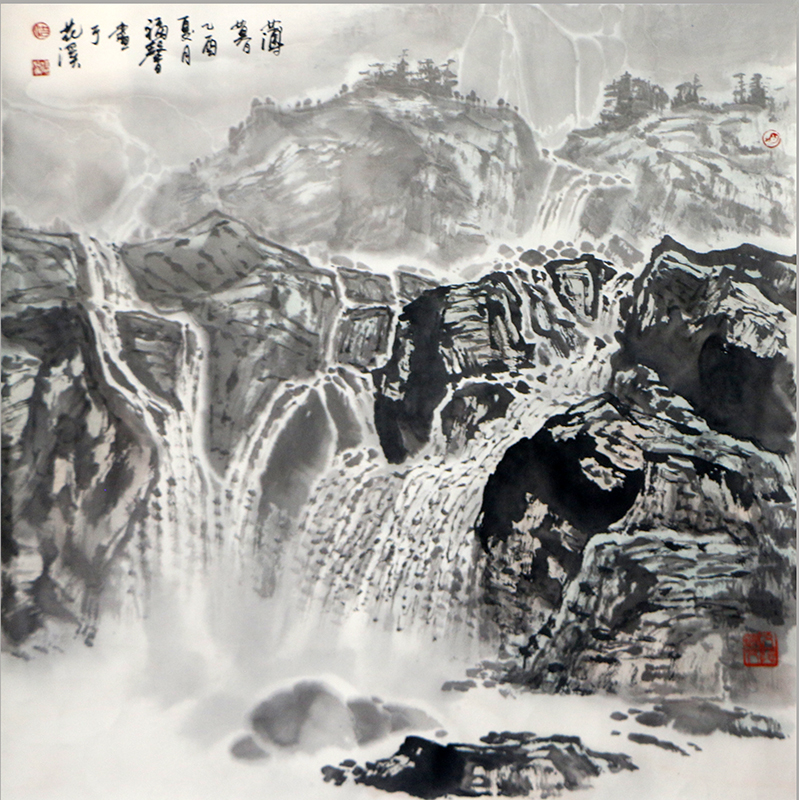

沈福馨山水畫《薄暮》

在漫長的中國歷史長河中,中國畫的出現和發展由最初的記錄性逐漸形成了具有生命精神象征的物象表象。山水畫作為中國畫的重要畫科之一,雖較人物畫出現的晚一點,卻凝聚著千百年的歷史底蘊和民族精神,山水畫的氣韻和山水精神也是中國人厚重情思的集中體現。當代山水畫家沈福馨先生的山水畫,從真山真水中汲取美之所在,在繼承中國繪畫傳統的基礎上,兼收并蓄,博采眾家之長而自成一體。

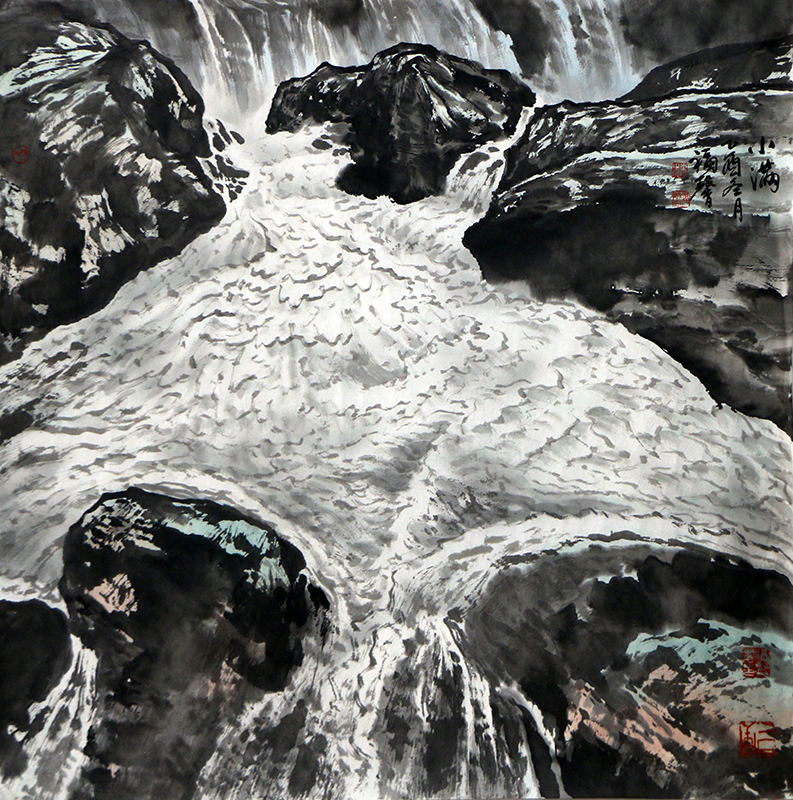

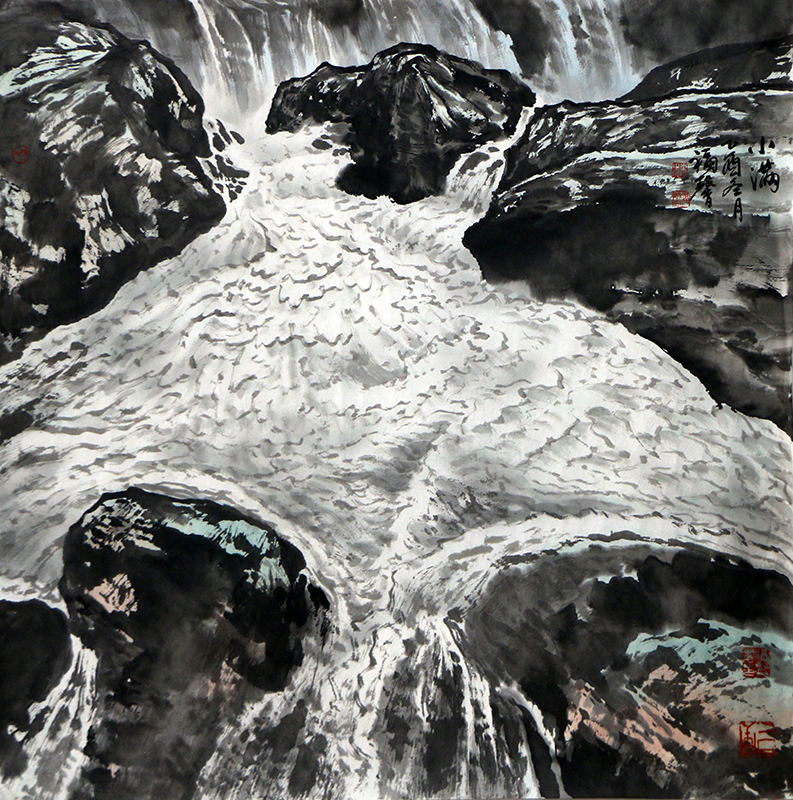

沈福馨山水畫《小滿》

《西部成功書畫家》刊載的《薄暮》《小滿》《山高路遙圖》等作品中,不難看出沈福馨筆下的山水畫所呈現出清新潤澤、氣象壯美、意境渾然的繪畫風格。他的畫面中多表現“石頭”和“水”,獨創的手法表現出山石堅韌的質地,線條、墨色皴擦間,呈現出石頭細密的肌理和飽經風霜的斑駁面貌;寫水,不管是奔騰的江水,還是涓涓細流,亦或磅礴的瀑布流水,皆依水取勢,各具神韻。

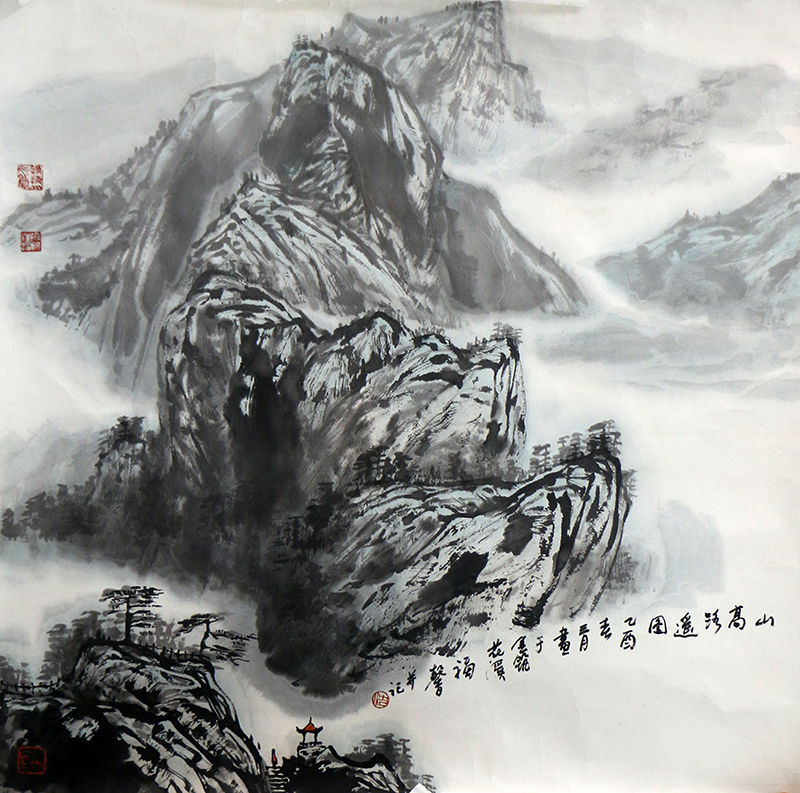

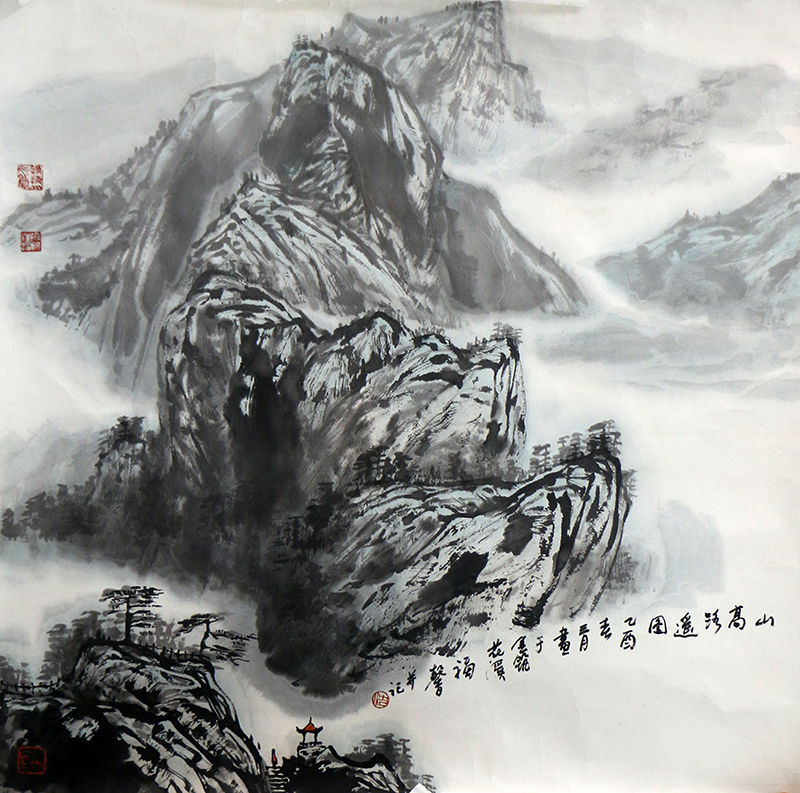

沈福馨山水畫《山高路遙圖》

沈福馨先生曾學畫于著名畫家孟光濤和楊長槐先生,在山石、流水的運用上更受齊老師楊長槐的影響,筆墨不落古人程式窠臼,尊崇“心師造化”“心窮萬物”的客觀規律,立足黔州山水獨特的地貌特征和自然景象,創作出一幅幅容納自然萬象的山水佳作。譬如《山高路遙圖》一畫,畫面構圖注重空間意識,在山體的走勢上采用傳統的“迂回式”構圖,山巒層巒疊嶂,由近及遠延伸,呈現出深邃悠遠的意境。近景中右下角取峰巔一角,只見石階之影、人物、樹木,在高大的山體之下顯的渺小。又如《武當小徑》一畫,畫家著力在山石的描寫上,筆力勁健,筆法清秀,筆墨濃淡干濕皴擦之間可見山石挺立,氣象剛正。留白寫出的云煙、流水意象滲化在水墨之中,呈現出一種渾融悠遠、古意微茫的山水意境。再如《薄暮》《小滿》兩幅作品,除去對“貴地”喀斯特地貌山石的描寫,更多的是對水的描寫,筆墨干裂如秋風,潤澤如春雨,呈現出飛瀑傾瀉而下迸濺在山石上,再匯聚而下的那股力量。觀者在畫家虛實、枯潤、或剛或弱的水墨寫意中仿若身臨其境,聽的耳邊瀑水陣陣,“水”的清音入心,使喧囂的心境瞬間平靜。

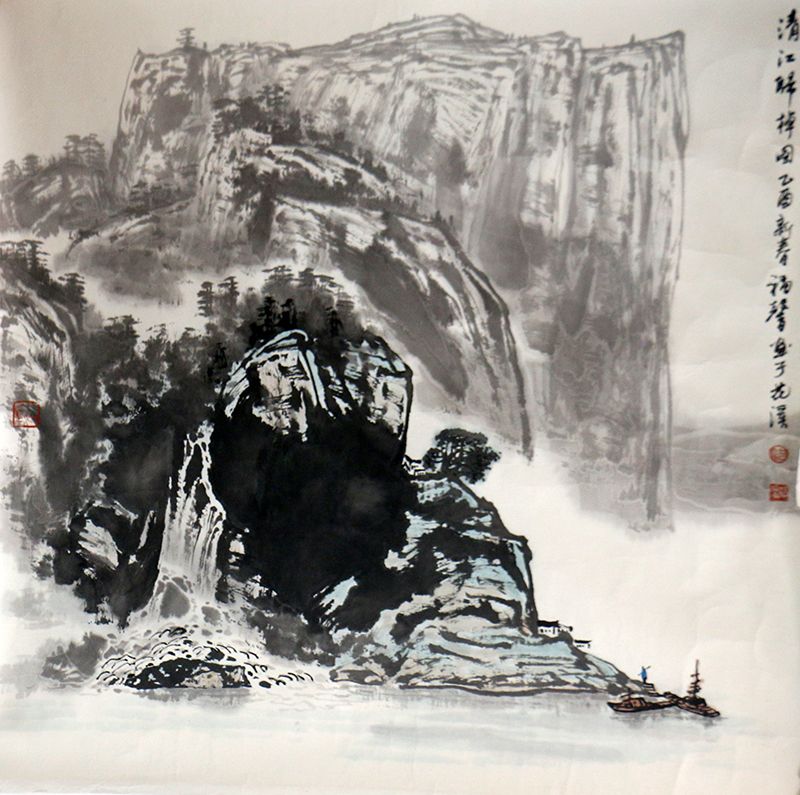

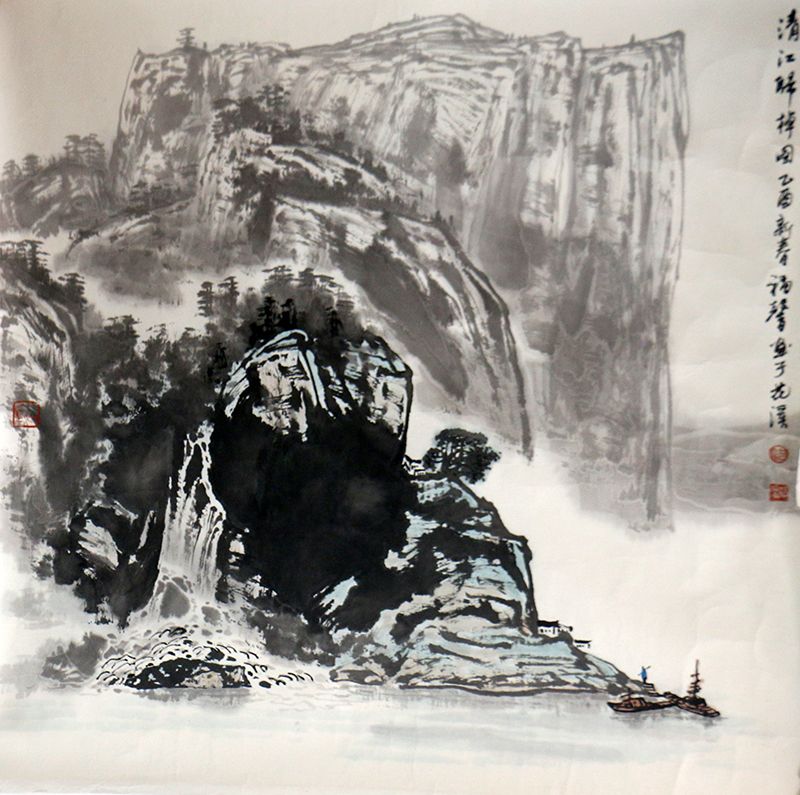

沈福馨山水畫《武當石徑》

沈福馨先生是一位開拓創新的畫家,青年時代曾花費近十年時間潛心中國繪畫傳統及美術史論的研究,深習宋畫,飽覽名跡,并致力于開創中國傳統繪畫新風貌。他在追求古人對丘壑的表現方式的同時,也注重對傳統文化的學習和積累。他的畫面雖然以當代山水為摹寫之源,我們卻總能找到古人之遺風,《清江歸棹》作品中所傳遞出來的是一種“山性即我性,山情即我情”的天人合一的意境。畫面中遠山影影綽綽,巍峨挺拔,畫家以淡墨枯筆皴寫出山體的棱壑、澗隙,近景中的山峰低矮,濃墨皴擦而出,給人蒼潤而富有生機的意象,一側山崖上有流水傾斜而下匯入清溪,另一側則在淡墨之中施以淡淡地青綠色,給人一種春意融融之感。平靜的溪邊泊著兩只輕舟,扛著工具的農人已然下船緩步走向山后隱約可見的屋舍,畫面至此,除去水墨所營造出來的曠遠、清幽意境,更添一份“晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。”的田園詩意景象。

沈福馨山水畫《清江歸棹》

我們也可以通過《高秋清賞圖》一畫來感受畫家用水墨所營造出來的詩意意境。畫面中運用傳統山水畫中的位置營構,呈現出層次豐富的山水空間,又通過虛實對比,遠近呼應來表現“曲徑通幽處”的美好。綜上,我們可以從沈福馨先生的山水畫中看到畫家繼承了中國山水畫的傳統筆墨意境,又融入各階段山水畫發展的筆墨精髓,并吸收西方繪畫的光影表現,創新山水構圖和筆墨表現程式。 他的山水畫作品寫自然山水之氣韻,深幽靜謐,超然塵外,筆墨中既蘊含著深厚的中國畫傳統繪畫的功底,畫面中又不失新時代蓬勃的生機和對山水精神的崇尚。(成功書畫家網記者 汪利利)

沈福馨山水畫《高秋清賞圖》

畫家簡介:

沈福馨,筆名石松、福聲。1948年2月生于貴州安順。1963至1969年安順高中、貴州大學學習,1969年畢業于貴州大學歷史系。1969至1984年航空部國營144廠教師、宣傳干事,1984年至今貴州省美術家協會《貴州美術》雜志執行副主編。是貴州省美術家協會會員、中國民俗學會會員,國家一級美術師。