19世紀(jì)末20世紀(jì)初,由趙之謙開創(chuàng),成于虛谷、任伯年、吳昌碩的“海派”,將嘉道中興的碑學(xué)書風(fēng)融入繪畫,在很大程度上改變了中國畫的內(nèi)在審美結(jié)構(gòu),使“海派”繪畫走向大眾、走向市場,也開啟了轟轟烈烈的世紀(jì)變革,譜寫了這段傳唱至今的“海上往事”。

過去一個世紀(jì)以來,中國處于一個巨大變革的時代,身處其中的水墨藝術(shù)也處于不斷探索、創(chuàng)新的進(jìn)程中。眾多水墨藝術(shù)家從傳統(tǒng)或者西方藝術(shù)中汲取養(yǎng)分,用水墨這種媒材尋找新的方向,以新的思維和技法,挑戰(zhàn)傳統(tǒng)水墨,延續(xù)中國傳統(tǒng)藝術(shù)的生命。當(dāng)代水墨在傳統(tǒng)與當(dāng)代、東方與西方之間找到了一個準(zhǔn)確的結(jié)合點,成為備受關(guān)注的話題。

中堅力量共敘“水墨概念”

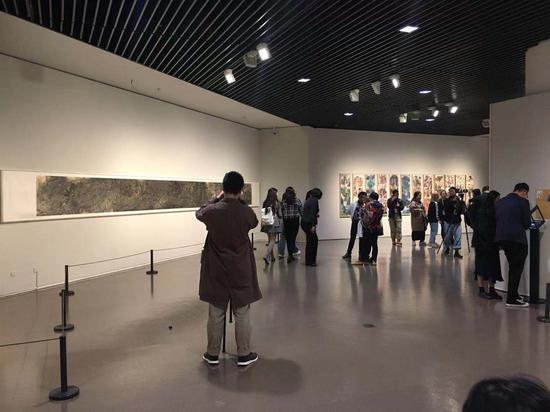

上海中華藝術(shù)宮正在進(jìn)行的展覽“水墨概念藝術(shù)大展”當(dāng)屬2018年底份量最重的展覽之一。該展邀請國內(nèi)外31位當(dāng)代水墨領(lǐng)域風(fēng)格獨特、有代表性的中堅力量,以個案的方式參加展覽。從組織、策劃、展覽形式、參展藝術(shù)家到展出作品,都是在當(dāng)下水墨語境下,集中呈現(xiàn)水墨概念藝術(shù)繁榮與發(fā)展的盛況。

此次參展的31位藝術(shù)家秉持“水墨”的核心,將意、境、情融進(jìn)毫墨,有感而發(fā),創(chuàng)作出感應(yīng)時代變遷,筆墨隨時代的作品,展現(xiàn)了水墨藝術(shù)的創(chuàng)新、變革和當(dāng)代精神。劉國松的《午夜的太陽之二》、周韶華的《金山銀海》、仇德樹《裂變-關(guān)山萬里》等巨幅作品,呈現(xiàn)出當(dāng)代水墨畫巨大的精神力量。

與以往各類“水墨”為主題的展覽有所不同,“水墨概念”以更大的包容性匯聚了海內(nèi)外不同年齡層次,不同藝術(shù)觀、藝術(shù)形式與藝術(shù)風(fēng)格的藝術(shù)家:王冬齡、谷文達(dá)、楊詰蒼、卓鶴君、盧禹舜、徐累、桑火堯、彭薇等藝術(shù)家,他們在近數(shù)十年水墨藝術(shù)發(fā)展上各有建樹。美國的麥秋、美籍韓裔KOO KYUNG SOOK等借鑒水墨藝術(shù),進(jìn)行創(chuàng)作的外國藝術(shù)家,異曲同工,體現(xiàn)包容、變革的水墨觀。

藝術(shù)家王冬齡表示,這次展覽的參展藝術(shù)家很有代表性和典型性,對水墨研究具有“樣本”意義。第二,這次展出的作品,不僅尺幅大,且都是藝術(shù)家的代表作和精品力作,很有份量,也非常具有代表性。

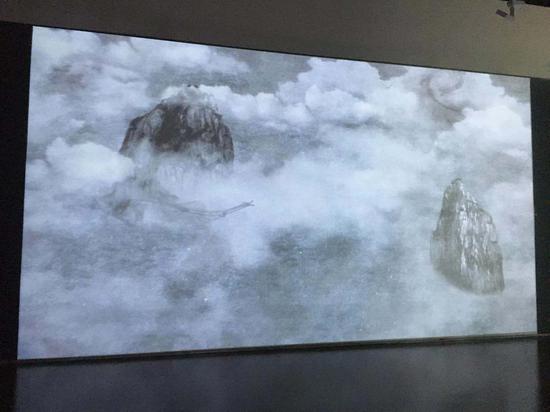

以山水畫見長的藝術(shù)家卓鶴君,以抽象的現(xiàn)代性著稱于世,他與吳山明合作的《山水情》成就水墨動畫大手筆。在卓鶴君看來,“水墨概念”提出多元的東方精神,強化了東方文化。

卓鶴君特別強調(diào)水墨畫現(xiàn)代轉(zhuǎn)變過程中的“上海力量”。“中國繪畫的發(fā)展離不開水墨的發(fā)展,在上海這個前衛(wèi)的地方,出現(xiàn)很多先鋒、前衛(wèi)的水墨畫家,他們對水墨畫的當(dāng)代轉(zhuǎn)變,作出了大膽的嘗試。”

在此次展覽中,也特別彰顯了長期被“遮蔽”的上海水墨畫家群體,他們包括:張雷平、陳家泠、李厚、陳九、鄭重賓、石墨、陸春濤、邱黯雄等等。

藝術(shù)家陸春濤表示,本次展覽主題直接提出了對“當(dāng)代水墨”如何定義,通過作品展示經(jīng)過發(fā)展凝結(jié)后初露端倪的階段性水墨形態(tài)。在陸春濤看來,此次展覽在堅持水墨語言的基礎(chǔ)上,多元融合且國際化。內(nèi)容上,打破了類型化的傳統(tǒng)題材,且表達(dá)了更加自由的主題與情感,但任然延續(xù)著對“水墨精神”的體會與感悟;形式上,不再僅僅是“紙”與“墨”的固有關(guān)系,也突破了“范式”的繪畫規(guī)則,豐富多樣,新的視角和方法滲透在作品中帶給觀者別樣的視覺體驗。

在上海視覺藝術(shù)學(xué)院校長、黨委副書記周斌看來,考量傳統(tǒng)水墨藝術(shù)是否進(jìn)入現(xiàn)當(dāng)代語境中的創(chuàng)新與發(fā)展,核心離不開四個字:筆性墨情。“水墨概念”匯聚的當(dāng)代水墨的30余位中堅力量,呈現(xiàn)出多樣的面貌,盡顯水墨性情。

上海視覺藝術(shù)學(xué)院美術(shù)學(xué)院院長朱剛認(rèn)為,此次水墨藝術(shù)大展邀請的這些來自世界各地的水墨畫家有個共同的特點——創(chuàng)新與探索。這也是水墨畫傳承千年、生生不息的關(guān)鍵因素。朱剛表示:“水墨藝術(shù)稱得上是中華民族的血液。因為有水墨藝術(shù)的存在,才能讓我們的東方藝術(shù)與西方藝術(shù)比肩,成為世界的兩大藝術(shù)潮流。”

藝術(shù)家秋麥表示,“水墨概念”直接面對“水墨”這個問題,把“概念”一詞放在了展覽的名字里。“不僅把問題留給參展藝術(shù)家,也留給觀眾:傳統(tǒng)如何繼續(xù)演變?作品的哪些方面是根與莖的延續(xù),哪些是新的枝叉?”

“水墨畫的革新已經(jīng)進(jìn)行了很多個世紀(jì)了!”這個展覽以及它所處的時代是歷史的長河里的一個短暫的瞬間。這個時代正在經(jīng)歷許多的探索和實驗;而這個展覽恰恰反映了這一點。

構(gòu)建水墨畫現(xiàn)代歷程的里程碑

雖然當(dāng)代水墨在學(xué)術(shù)定位上仍存在爭議,反對者認(rèn)為其只是借用“水墨”之殼,實質(zhì)早已脫離傳統(tǒng);支持者則相信,當(dāng)代水墨不僅表現(xiàn)了中國水墨獨有的氣質(zhì)和傳統(tǒng)精神,又賦予了當(dāng)代觀念與精神,呈現(xiàn)出新的面貌與形態(tài),豐富了水墨這一語言形態(tài)的表現(xiàn)力,使新水墨表現(xiàn)出與傳統(tǒng)中國畫不同的面貌與氣質(zhì)。

在當(dāng)代水墨藝術(shù)研究院執(zhí)行院長石墨看來,“水墨概念”是對水墨的一種新的詮釋,當(dāng)代水墨不能自娛自樂,我們的目的是將中國水墨帶到國外,讓世界分享,更多人認(rèn)可。水墨概念就不能停留在毛筆和宣紙的層面,“水墨概念”就是只要符合中國文化,最終回到中國文化本源,不管什么材質(zhì),用多種形式表達(dá)這個主題。

“我們邀請了當(dāng)代水墨具有代表性的領(lǐng)軍人物,他們在水墨領(lǐng)域有探索、有建樹,最關(guān)鍵是具有原創(chuàng)性。”石墨說。

藝術(shù)的形式語言是精神訴求的載體,超越傳統(tǒng)、表達(dá)當(dāng)下的目標(biāo)必須通過水墨技法的突破才能獲得,因此,這次參展的藝術(shù)家在更新藝術(shù)觀念的同時,勇敢地進(jìn)行水墨技法的實驗。

20世紀(jì)60年代,在痛苦水墨發(fā)展之路的劉國松,見到了五代畫家石恪的作品《二祖調(diào)心圖》及南宋畫家梁楷的作品《潑墨仙人圖》,古代中國畫超乎尋常的魅力給劉國松很大的震撼,促使并堅定了他的藝術(shù)追求。他頓悟,“文人畫一直強調(diào)書法如畫,他們畫面上出現(xiàn)的如狂草一樣的筆法不就是畫嗎?”

就此,劉國松借鑒西方抽象藝術(shù)的經(jīng)驗,從線條的勾勒走向塊面的渲染,畫出了大批表意與抽象相結(jié)合的作品,在中國繪畫的筆墨之中發(fā)現(xiàn)了抽象藝術(shù)的根源。就這樣,書法性的韻律與動感,淡雅的賦色及虛實的對比,表現(xiàn)出水墨的獨特意趣,將自己的文化理性轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w的圖像,也形成劉國松早期作品的風(fēng)格面貌。

在石墨看來,劉國松以不破不立的膽略,提出“革毛筆的命”,“革中鋒的命”,從水墨工具材料入手,進(jìn)行了大量的技法創(chuàng)新,他的變革是徹底的。

20世紀(jì)80年代在水墨改革中高舉“抽象水墨”大旗的劉子建表示,“水墨概念”定位就是水墨,用不同的個案,強調(diào)水墨概念。在他看來,水墨藝術(shù)在近年來最大的改變就是水墨成為開放的媒材。

“1980年代以來,水墨一直面對的都是尷尬的處境,舶來的西方藝術(shù)覺得它不夠現(xiàn)代,傳統(tǒng)水墨又覺得它離經(jīng)叛道,其實水墨想要的,恰恰是在西方樣式之外,實現(xiàn)傳統(tǒng)文化的本土、當(dāng)代轉(zhuǎn)變。”劉子建告訴記者,在過去,水墨糾結(jié)于創(chuàng)新,但又丟不掉筆墨的藩籬;走到今天,水墨語言和方式都變得極具開放性,新的語言、技法和圖示,支撐起今天的水墨概念。“樣式張力、圖式和思想性,都突破了原來的規(guī)范。”劉子建表示,這次展覽的藝術(shù)個案展示了水墨創(chuàng)作的多個維度,但仍舊集中于“水墨”這一媒材,探討水墨具有的生命力及發(fā)展可能性。展覽也提出這樣的問題:藝術(shù)家在采用這一媒介時,還有多大的想象力和可能性?水墨的現(xiàn)代轉(zhuǎn)換,到底有多大的力量?

陸春濤試圖打破傳統(tǒng)水墨固有的構(gòu)圖形式,改變傳統(tǒng)山水畫的慣性審美——比如,通過對黑白虛實的處理,在光感與空間上展現(xiàn)更強烈的表現(xiàn)力,進(jìn)而烘托出整個畫面的氣氛。在具象與抽象之間,尋求他對傳統(tǒng)寫意精神的理解。“依據(jù)我的個人經(jīng)驗,讓傳統(tǒng)水墨中的元素以現(xiàn)代的方式進(jìn)入我的創(chuàng)作語言中。此外,為了更好的展現(xiàn)畫面效果,我特別研制了媒材。在契合現(xiàn)代審美的基礎(chǔ)上,留給觀眾玄秘的想象空間。”

秋麥則用一種殊途同歸的方式開闡述中國“水墨”。作為一名攝影師,秋麥希望可以用類似水墨的美感捕捉大自然的精粹。“但我用的是相機(jī)鏡頭,而不是毛筆。既然中國畫特有的筆墨形式本就起源于自然,那么我們便可以再覓之于自然,盡管它往往隱匿于細(xì)微當(dāng)中。”在拍攝前的四處游歷后,回到工作室,他要做的就是在畫面內(nèi)尋找到它的“氣”。他的這種說法,讓人想到早在六朝時,評論家謝赫提出的繪畫“六法”之首——氣韻生動。

王冬齡的當(dāng)代書法與抽象水墨從傳統(tǒng)書法走出來,又受西方抽象表現(xiàn)主義和日本前衛(wèi)書法的啟發(fā),獨具一格。他認(rèn)為,書法應(yīng)該與當(dāng)代人更密切地聯(lián)系起來,與當(dāng)代人對話。“書法具有非常深的根底和傳統(tǒng),但又有當(dāng)代性。中國水墨離不開書法和中國畫源遠(yuǎn)流長、博大精深的傳統(tǒng)。”王冬齡也表示:“我們應(yīng)該把水墨創(chuàng)造出更好的當(dāng)代形式,將它們推向世界。”

本次參展的藝術(shù)家將中國傳統(tǒng)美學(xué)思想與西方當(dāng)代藝術(shù)觀念、當(dāng)下生活的感受巧妙地融合在一起,突破傳統(tǒng)水墨畫的藩籬,在“傳承與創(chuàng)新”中開拓出現(xiàn)代水墨的新天地。他們的水墨藝術(shù),彰顯了水墨這一古老語言的現(xiàn)代精神,為20世紀(jì)后半葉延至今日的水墨藝術(shù)的現(xiàn)代歷程構(gòu)建了醒目的里程碑。

在數(shù)字時代展現(xiàn)水墨的魅力和風(fēng)采

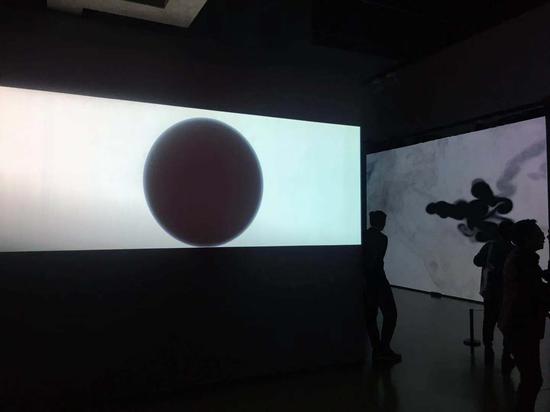

與其他“水墨”展有所不同,此次大展最為人所稱道的,除了充分集結(jié)現(xiàn)當(dāng)代不同時期水墨藝術(shù)的名家名作外,還將水墨概念的外延滲透至其他領(lǐng)域,將裝置藝術(shù)、新媒體藝術(shù)融進(jìn)了大展,為上海視覺藝術(shù)學(xué)院當(dāng)代水墨藝術(shù)研究院成立以后的首展,確立了坐標(biāo)意義。

陸春濤表示,“此次展覽作為一個起點,為今后深度展開當(dāng)代水墨研究與教學(xué)奠定了一個堅實的基礎(chǔ),加上多媒體和生活美學(xué)板塊,進(jìn)一步擴(kuò)大了水墨在當(dāng)今社會與人文生活中的外延與影響。”

20世紀(jì)下半葉,水墨藝術(shù)的表現(xiàn)融入了現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)概念,產(chǎn)生了豐富的、實驗性的水墨表現(xiàn)樣式。隨著數(shù)字媒體時代的到來,傳統(tǒng)藝術(shù)表現(xiàn)媒介面臨更為多元的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。如何將深厚的傳統(tǒng)文化精髓,通過數(shù)字化媒介表現(xiàn)出來,是具有當(dāng)下性的重要命題,這也是數(shù)字時代文化藝術(shù)發(fā)展的必然進(jìn)程。

“展覽以作品說話,將水墨從宣紙拓展至影像、裝置等更廣闊的領(lǐng)域,讓人們看到哪怕是油彩作品也能化用水墨概念。”石墨表示,當(dāng)代水墨需要面對新青年、新生活,作出反思和重構(gòu),當(dāng)代水墨藝術(shù)研究院將結(jié)合新時代的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多領(lǐng)域發(fā)展,重新審視其定位,積極融入國際當(dāng)代藝術(shù)潮流。“將豐富的水墨文化資源融匯到更具生命力的新媒介中,相信一定會在數(shù)字時代獲得中國水墨畫的后續(xù)生命。”

此次藝術(shù)展充分展示水墨畫與生活、數(shù)碼、全息等當(dāng)代科技結(jié)合的演化態(tài)勢,水墨延伸、水墨周邊、水墨裝置、水墨智能……在這次展覽中都有展示。傳統(tǒng)藝術(shù)表現(xiàn)媒介的多元機(jī)遇,正悄然改變著藝術(shù)創(chuàng)作的表現(xiàn)手段和受眾的思維習(xí)慣,多樣態(tài)的展陳設(shè)計也大大提升了觀眾們的觀展體驗。

作為此次展覽的主辦方,上海視覺藝術(shù)學(xué)院充分展現(xiàn)其資源集聚平臺優(yōu)勢,除了主展廳外,還設(shè)立了水墨延伸館和新媒體互動館,同時將邀請青少年兒童參與到互動館中的水墨繪畫大賽活動,寓教于樂,這也是主辦方推廣美育教育實踐的一次有益嘗試。“讓他們了解、認(rèn)知水墨,鼓勵下一代重新認(rèn)識水墨畫,提攜年輕人,將水墨推廣到下一代。”

2018年4月,上海視覺藝術(shù)學(xué)院率先在全國高校中,創(chuàng)辦了當(dāng)代水墨藝術(shù)研究院,聘請知名水墨藝術(shù)家劉國松先生擔(dān)任首任院長,同時決定舉辦水墨概念藝術(shù)大展。上海視覺藝術(shù)學(xué)院原校長龔學(xué)平表示,“我們希望畫展能以更寬廣的胸懷包容不同的藝術(shù)創(chuàng)作,更深遠(yuǎn)的視角面向未來藝術(shù)的發(fā)展,為藝術(shù)家營造一個國際化的藝術(shù)百花園,展現(xiàn)探索成果,進(jìn)行學(xué)術(shù)交流,創(chuàng)新教學(xué)研究。”

在周斌看來,“水墨概念”藝術(shù)大展大有中國傳統(tǒng)水墨藝術(shù)自此進(jìn)入現(xiàn)代梳理和研究的標(biāo)志性事件。他介紹,在未來的發(fā)展過程中,當(dāng)代水墨藝術(shù)研究院將當(dāng)代水墨藝術(shù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,加快了當(dāng)代水墨藝術(shù)創(chuàng)作的成果轉(zhuǎn)化。

石墨介紹,設(shè)立當(dāng)代水墨藝術(shù)研究院的初衷是破除傳統(tǒng)水墨教育禁錮,彌補該學(xué)科在高等藝術(shù)教育和學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域的短板。學(xué)院將以獨有的教學(xué)計劃和課程體系設(shè)置創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,傳播我國當(dāng)代水墨文化和學(xué)術(shù)研究成果。他希望,當(dāng)代水墨藝術(shù)研究院能不斷推進(jìn)中國水墨藝術(shù)的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展,讓中華文化展現(xiàn)出永久魅力和時代風(fēng)采。

從變革到復(fù)興

2013年,紐約大都會博物館舉辦里一場名為“當(dāng)代中國水墨的過去與現(xiàn)在”(Ink Art: Past as Presentin Contemporary China)的大展,被視為大都會博物館“里程碑式”的展覽,當(dāng)代水墨在大洋彼岸掀起了一股熱潮,呈現(xiàn)出異域視野下的關(guān)注。

對于與本次展覽類似在海外舉辦的眾多當(dāng)代水墨展,石墨也有個人的理解,他認(rèn)為,展覽的藝術(shù)家,是有“選擇性”的,甚至出現(xiàn)導(dǎo)向性的錯誤,不符合中國文化的語言,用西方人的眼光,判斷中國水墨畫的方向,“我有這個責(zé)任,將這種話語權(quán)拿回中國,要有自己的發(fā)言權(quán)和判斷力。”

中國當(dāng)代水墨面臨著一個更新的發(fā)展階段,那就是如何在尋求向傳統(tǒng)的借鑒中超越對西方的模仿。當(dāng)代水墨的探索不僅在中國藝術(shù)史的發(fā)展具有重大意義,更反映了時代的變革。石墨認(rèn)為,在當(dāng)下,對于當(dāng)代水墨藝術(shù)的討論已經(jīng)發(fā)展到國際范圍,并且顯現(xiàn)出長久以來的活躍度,這是文化情境轉(zhuǎn)變的征兆。計劃在兩年后再次舉辦的“水墨概念”將會接納更多海外藝術(shù)家,更具包容性和創(chuàng)造性。

上海作為“水墨概念”世界巡展的起點,主辦方通過此次“水墨概念”首展,探討建構(gòu)新的中國水墨樣態(tài),建構(gòu)一個從中國經(jīng)驗與思想邏輯為起點,具有世界意義、全新的“水墨現(xiàn)代史”,并將這種美好而理性的愿望與局部經(jīng)驗傳達(dá)給世界。此次展覽目的在于展現(xiàn)探索成果、進(jìn)行學(xué)術(shù)交流、創(chuàng)新教學(xué)研究,具有專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)高度,并兼具大眾性、普及型和未來性。

龔學(xué)平感嘆,縱觀世界歷史,舉凡大國的崛起無不伴隨著人文的昌盛與藝術(shù)的勃興,中國水墨藝術(shù)正是在與世界各類藝術(shù)交流交融中,創(chuàng)新、發(fā)展和繁榮起來的。“大國興丹青,盛世酣水墨”。

中國水墨因時而興,乘勢而變,隨時代而行。在傳承和創(chuàng)新中,不斷地呈現(xiàn)出偉大的藝術(shù)創(chuàng)造力和遒勁郁勃的生命力。新時代、新水墨、新視覺,國際一流城市需要一流的文化藝術(shù),在文化自信的激勵下,在建設(shè)卓越的全球城市進(jìn)程中,只要不懈努力,上海必將成為中國和世界當(dāng)代水墨藝術(shù)的中心。

“我想反映這一大時代的特質(zhì),創(chuàng)造出一種既中國又具現(xiàn)代精神的個人風(fēng)格,建立起我們東方畫系的新傳統(tǒng)。”劉國松表示,他希望借助此次展覽的力量,喚起一大批水墨藝術(shù)家對中華文化的復(fù)興作出貢獻(xiàn)。

展覽信息

展覽名稱:BEYOND INK水墨概念

展覽時間:2018年11月11日-12月5日

展覽地點:上海中華藝術(shù)宮

主辦:上海視覺藝術(shù)學(xué)院

承辦:上海視覺藝術(shù)學(xué)院·當(dāng)代水墨藝術(shù)研究院

協(xié)辦:中華藝術(shù)宮

總策劃:龔學(xué)平

策展人:朱剛、林明杰、胡介鳴

學(xué)術(shù)主持:皮道堅

參展藝術(shù)家:(按年齡排序)

周韶華、劉國松、馮鐘睿、陳家泠、李厚、梁棟材、卓鶴君、王冬齡、張雷平、仇德樹、董小明、陳成球、張洪、谷文達(dá)、劉子建、楊詰蒼、陳九、KOO KYUNG SOOK、鄭重賓、盧禹舜、石墨、徐累、桑火堯、李君毅、陸春濤、林海鐘、秋麥、丘挺、邱黯雄、彭薇、楊泳梁

注: 本站發(fā)表文章未標(biāo)明來源“成功書畫家網(wǎng)”文章均來自于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系郵箱:1047780947@qq.com

隴ICP備17005074號隴網(wǎng)文(2016)6819-012號

2018 www.notedseed.com All Rights Reserved.