“停車坐愛楓林晚,霜葉紅于二月花”“睡起莞然成獨笑,數聲漁笛在滄浪。”唐宋詩人陶然而醉、由心而發寫下的千古名句情韻悠揚,余味無窮,在讓今人沉醉其中的同時,不禁發問“如果用畫作表現詩中情境,又會呈現怎樣的韻律”。自東晉陶淵明的名篇《桃花源記》誕生之后,許多文人一直把桃花源作為心中的理想國所在,但是耳聽為虛,眼見為實,桃花源里究竟是什么樣子呢?帶著這些疑問走進北京畫院美術館,或許你會豁然開朗。

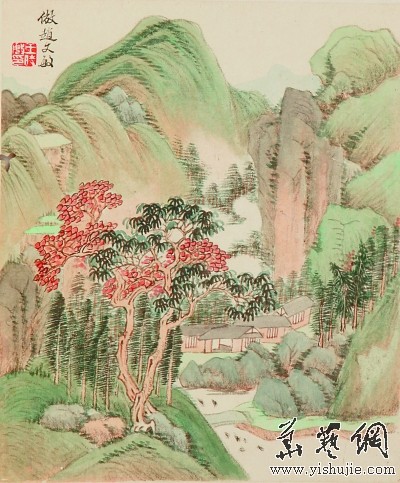

仿宋元各家山水冊(中國畫) 王時敏

近日在這里舉辦的“我向毫端尋往跡——明清山水畫的古意今情”展覽,集合了故宮博物院、蘇州博物館、廣州藝術博物院、北京畫院的珍貴藏品50余件,從明代的沈周、文徵明、董其昌到清初“四王”、藍瑛乃至清末一些名家的畫作均有展出,可謂精品薈萃,蔚為大觀。北京畫院自2015年起推出了“中國古代書畫研究系列展”,如果說2015年舉辦的“唯有家山不厭看——明清文人實景山水作品展”意在展示明清山水畫中實景與寫生的關系,致力于討論畫家在自然界中如何進行寫實性描繪,那么本次與幾家文博機構聯辦的“我向毫端尋往跡——明清山水畫的古意今情”展作為該系列展的第四展,則重在強調山水畫中摹古的價值與意義,突顯傳統繪畫中臨習古人的重要性。

在千變萬化中實現古意轉化

以古為師,是中國繪畫傳承至今的不二法門。師古人與師造化,同為中國繪畫不可或缺的承學方式。一般來說,畫家把臨、摹、仿作為繪畫入門的途徑,通過臨摹古人的畫作,傳達先賢的神韻,并在此基礎上以自然為師,最后達到理想的境界。本次展覽上,包括沈周、文徵明等吳門畫派畫家和以董其昌為首的松江畫派畫家以及清初“四王”等傳派的摹古山水畫佳作,共同呈現了這一臨習傳統的脈絡,體現出明末清初山水畫壇流派紛呈、氣象萬千的格局。

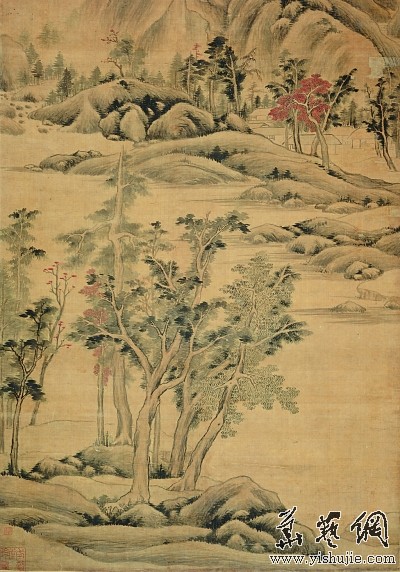

仿古山水圖冊(中國畫) 王鑒

“明清畫家師古、摹古的途徑多種多樣,而古意的轉化方式更是千變萬化,這也是畫家藝術個性和創作思維的直接映射,更是此展的看點之一。”跟隨展覽現場工作人員的導覽,眾多觀者被文徵明的《三絕圖卷》所吸引。作為明代中期吳門畫派的領袖人物,文徵明擁有詩文、書法、繪畫“三絕”之才。《三絕圖卷》上半卷描繪延綿伸入湖水的山石樹木,下半卷則將視線移向廣闊的湖面和遠方。畫家先用披麻皴勾勒山的坡腳,然后用淡筆皴染出土石的質感、體積感,再用橫筆點綴出隱隱約約的山坡路徑,并使草木夾雜山間。無論石橋上的行人還是湖面上揚帆而行的小船,都有一種速寫般的率性之美。此畫取景自蘇州古城西南的石湖,也是畫家本人經常游玩的去處,畫中多處物象是現在去仍能看到的景色。但畫中筆墨則主要取法于沈周、吳鎮,兼師倪瓚、趙孟頫和黃公望,這便是中國古代畫家常見的一種摹古手法——用前人的古意筆法,描繪當下自身親眼所見。

明清畫家摹古,摹的不只是筆墨,還有古人的情思和心境。明代中期吳門畫家周臣的作品《桃花源圖》以陶淵明的《桃花源記》為繪畫題材,描繪了東晉孝武帝太元年間武陵漁人誤入桃花源的情景。“將此畫收入該展,豐富了摹古的維度和方式,明清畫家將文學作品進行具象的轉化是對展覽標題‘古意今情’的極佳詮釋,也為后人理解古人之精神世界提供了借鑒。”展覽現場的工作人員說。《桃花源圖》畫意清新,構圖深遠,從畫面右下角的空舟,至左上方漁人與桃花源中人相遇的場景,極富敘事趣味,阡陌交通、雞犬相聞的場景更是令人神往。此外,參展的蘇州博物館藏陸治的《唐人詩意山水冊》同樣是將古人詩意進行形象轉化的范例。該作每開均以唐代古詩一聯來命題,其中許多詩文都是人們耳熟能詳的名句,畫面以春夏秋冬四季為景,色彩明潤,用筆蒼健,讓觀者在觀畫的同時,窺見畫家對于古詩的獨到理解。

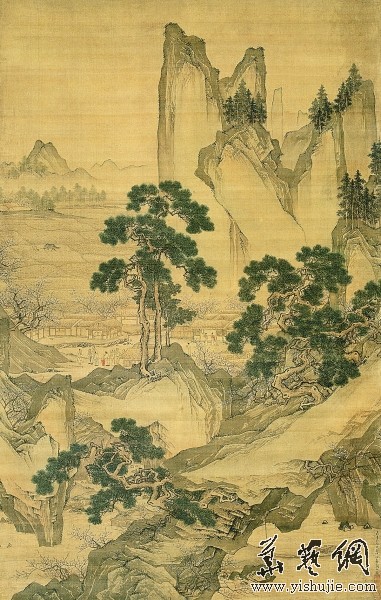

仿北苑山水圖(中國畫) 董其昌

“以蹊徑之奇怪論,則畫不如山水;以筆墨之精妙論,則山水決不如畫。”說這話的人是董其昌,其大意是,如果我們想要看最為奇特的景色,就去看真山真水,而不要從畫里尋找,畫里呈現的應該是筆墨的精妙和藝術性的高超。作為“南北宗論”的提出者和松江畫派的代表人物,董其昌的作品《仿古山水圖冊》每一開都臨仿前人不同的山水,但基于其崇尚的理念,畫中景致又共同呈現出他獨特的藝術風貌——無論是怪石奇樹還是溪畔人家,都不追求刻板的寫實照搬,而是在抓取自然景物造型精髓的同時,注重意境的烘托和情緒的表達。正如董其昌在其畫論《畫眼》中所說:“畫家以古人為師,已自上乘。進此當以天地為師。”

此外,被稱作“山水正統”,一方面得到文人階層認可,另一方面也得到皇家認同的清初“四王”的大量作品也在展覽中亮相。王時敏的《仿宋元各家山水冊》筆墨含蓄,渾厚清逸;王鑒的《仿古山水圖冊》運筆出鋒,用墨濃潤;王翚的《山水冊》構圖多變,格調明快;王原祁的《仿大癡富春大嶺圖》虛實有度,渾然天成……對于摹古,這些作品給了觀眾示范和解答,讓我們從中得以領略古人對傳統的敬畏和尊重。“古意”是流變的、多元的概念,畫家追溯心中的藝術源頭,激發自身對于“古意”的理解,從而孕育出富有自身面貌的作品,這也是展覽“古意今情”的意涵。

桃花源圖(中國畫) 周臣

師法古人是為了傳遞今情

前不久,在北京故宮舉辦的“故宮博物院藏清初‘四王’繪畫特展”引發了觀眾對于摹古的討論。該展也與“我向毫端尋往跡——明清山水畫的古意今情”展覽形成了呼應和對照。如何在學習前人的基礎上“師古而化之”,如何將古人的精髓之處與自身風格結合起來另辟蹊徑、借古開今,是我們應該不斷思考與探討的問題。

對于今天的中國山水畫家乃至所有藝術門類的創作者來說,師古或者說是模仿,是大多數人藝術創作的必經階段。許多藝術家心中都有自己的“偶像”,而在創作中對于“偶像”的模仿不一定都是有意為之,而是生發于天然的審美趨同。同時,師古除了師法技藝之外,通過臨摹體會古人的心境也是極為重要的部分。而“化”則是一個嬗變的過程,畫家師法古人和造化之后,漸漸形成了自己的方法論,因此產生了融眾家之所長的集大成者或是完全推翻自己的晚年變法者。這便是“師古而化之”的過程。

三絕圖卷(中國畫) 文徵明

繪畫創作師法古人,最終的目的仍然是尋找自己,表達自己與世界的關系,傳遞今情。明清的許多畫家就是通過臨仿的方式體味先賢的“古意”,用筆墨語言實現“今情轉化”。“我向毫端尋往跡——明清山水畫的古意今情”展覽讓我們從明清山水畫的筆情墨韻間探尋文脈的延續,了解古人的自然哲學與生命智慧。在經濟全球化的今天,人們的視野早已放眼世界,藝術家們的創作參考系也從古今縱向的時間軸,橫向拓展為更廣闊的空間。如何在文化種類繁多、定義概念冗雜的環境里建立自己的坐標,成為當下繪畫創作所面臨的課題。師承與求變依然是當下藝術創作普遍存在的路徑和現象,傳統猶如一個巨大的寶藏,仍在源源不斷地滋養著今天的藝術創作。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com

隴ICP備17005074號隴網文(2016)6819-012號

2018 www.notedseed.com All Rights Reserved.