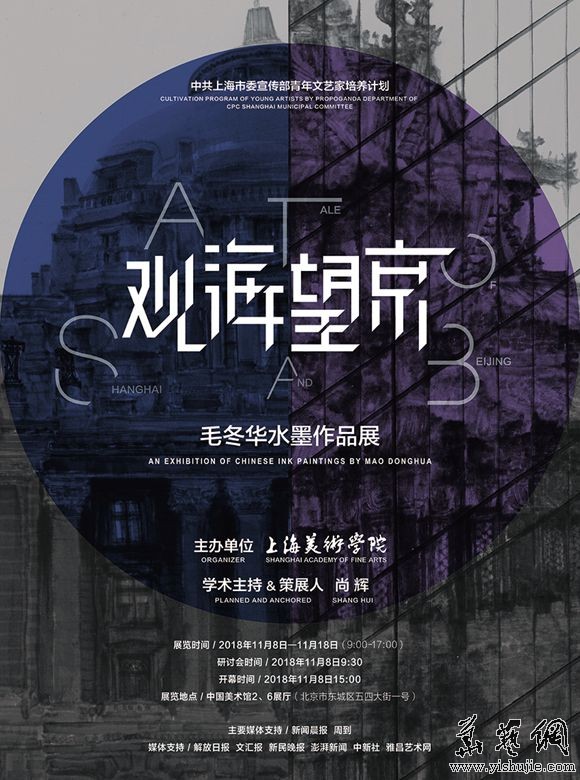

《觀海望京——毛冬華水墨作品展》海報

北京與上海是中國走向現代社會最具典型意義的兩座城市。故都的滄桑,外灘的繁華,都濃縮了中國近現代歷史的興衰與蛻變。如何用水墨藝術來講述這兩座城市的文化性格?11月8日至18日,由上海美術學院主辦的《觀海望京——毛冬華水墨作品展》將在中國美術館2、6號廳舉行。據悉,屆時將展出由上海中青年水墨藝術家毛冬華摹寫的北京古建和上海外灘萬國建筑群的最新力作。值得一提的是,作為上海美術學院院長基金一號項目,這是上海中青年藝術家首次赴“中國美術的最高殿堂”——中國美術館舉辦個人畫展。

毛冬華,1971年生于上海,1995年畢業于上海大學美術學院。曾任劉海粟美術館研究部副主任兼展覽部主任,現為上海美術學院中國畫系常務副主任、中國美術家協會會員。2009年《多云轉晴》入選第十一屆全國美展并獲提名獎,2014年入圍中共上海市委宣傳部青年文藝家培養計劃。2016年《一大會址》入選第十一屆中國藝術節全國優秀美術作品展,并入圍國家藝術基金美術創作項目。這些年,她不僅獲獎無數,還曾多次舉辦畫展。此次個展共展出作品60件。其中,“觀海”系列,是作為70后魔都人毛冬華內心濃郁的上海情結的厚積薄發,而“望京”系列,則是毛冬華欲將筆墨情懷深化、延展的新課題。

談及創作背后的故事,毛冬華告訴東方網記者,2017年3月,她曾在上海劉海粟美術館舉辦《外灘心影》個展,這是中國畫壇第一次用純水墨語言描繪外灘萬國博覽會的23幢建筑,并同對岸陸家嘴玻璃幕墻建筑系列水墨作品對視呈現。

《外灘心影》個展之后,她又通過玻璃幕墻這一中國畫里的全新視角,以“觀海”與“望京”兩組作品為主線,探索傳統筆墨的當代轉型課題,借用傳統山水畫積墨法和花鳥畫沒骨法畫法,來表現北京古建和上海外灘萬國建筑群,展現中國最重要的兩座城市所承載的歷史人文意涵。

為了探尋中國傳統水墨走向當代藝術的路徑,順利開啟“京華煙云”的創作,毛冬華多次赴京寫生,嘗試用其個性化水墨語言進行更多延伸。本次展出的“望京”系列,通過《雍和鐘聲》《劇院魅影》《蟬鳴白塔》《正陽夕照》《天壇希音》《殿堂祥云》《紫禁清影》《雪漫京華》等8件直徑達2米的圓形作品,向經典建筑致敬,并全新探索將建筑與環境相融,用水墨表現建筑在云影、天光、雪景、水景、夜景中的諸多變化,由此獲得歷史感悟。此外,展覽還運用多媒體動畫影像的方式表現水墨作品,力求在圖像與畫面、歷史與現實的對比之間營造展廳的歷史場域。

關于此次畫展的題材,本次個展學術主持、策展人尚輝認為,“觀海望京”本身就帶有極為宏闊的歷史觀照——整個20世紀,中國美術就是一部先觀海、后望京的歷史。毛冬華借用傳統筆墨語匯,使外灘萬國建筑群第一次獲得了中國畫筆墨的審美轉換,她的這些將現代建筑與古典建筑相交錯的水墨繪畫達到了一種嶄新的筆墨境界。

上海美術學院院長馮遠也認為,在中國畫領域,傳統水墨表現當代題材正當其時。但水墨的當代化不是舊瓶裝新酒,而是要借題材改變之機,梳理和重構傳統水墨語言,在呈現上則與傳統圖式拉開距離,使其以全新的形態出現,既適于表現當代人的視覺體驗,又具備國畫筆墨的本質特征。多年來,毛冬華的創作和思考就是在這樣一種東方與西方,傳統與現代的文化沖突與融合的背景下展開的。她的繪畫是傳統文脈的延續,在簡潔的當代外表下是深沉的家國情懷和文化自信。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com

隴ICP備17005074號隴網文(2016)6819-012號

2018 www.notedseed.com All Rights Reserved.