原標題:深知罪惡,但不宣揚罪惡

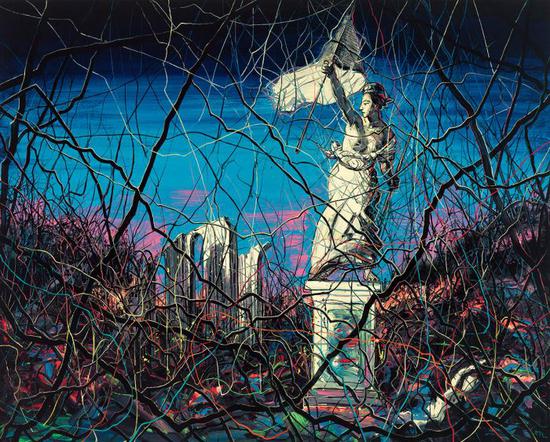

我們身處一個以視覺文化而不是以印刷文化為主導的時代。在這個時代中,藝術的創造正在被視覺的、影像的邏輯所改變、所左右。在這種與以往不同的文化語境中,除了那些能夠被法律、法令所約束、所控制的空間,還存在著一個法律與行政命令效力之外的倫理道德領域。在這個領域內我們看到了璀璨的繁星,也看到了無底的黑洞……我們深知,它的指向始終是人心、自我。自律與自省是倫理世界最重要的精神律令。

羅曼·羅蘭說:“善與惡是同一塊錢幣的正反面。”在藝術高舉真、善、美的火炬奮勇前進時,大多數人忽略了假、丑、惡的黑暗。其實,藝術不僅僅是對生活的歌頌,更是對現實生活中假、丑、惡的超越。馬蒂斯說:“我希望,一個疲倦的、傷心的或是困憊的人,可以在我的畫前享受到片刻安寧。”

藝術家的良知在于深知罪惡,但不宣揚罪惡。這是因為不知道人性罪惡的黑暗,就不知道人性超越的艱難與藝術圣潔的價值。

何為良知呢?它的英文是conscience,在英漢詞典中,被翻譯為“天賦的道德觀念”。conscience的本義是“共同知道的狀態或行為”,后來演化為“良知”之意。儒家經典《孟子·盡心上》中講:“人之所不學而能者,其良能也;所不慮而知者,其良知也。”對比可知,西方文化關注良知所達成的集體共識,儒家經典關注良知所表現的個體自覺的狀態。無論東西,“良知”一詞都指向了一種不用刻意討論或思考而達成的基本準則。然而,在當下價值觀劇烈變革的年代里,追問基本共識的內涵成為一個學術熱點。這無可厚非,因為人類認知是在不斷追問中取得進步的。

整體來講,藝術作品是藝術家精神世界的反映,藝術家是什么樣的人,就會有什么樣的作品。只是,人性如此豐富,只有一部分被藝術家發掘并表現了出來。

按照天主教義界定的人性“七宗罪”,包括暴食、貪婪、懶惰、嫉妒、驕傲、淫欲、憤怒。在藝術作品中,“七宗罪”均有表現。僅以第一項“暴食”來講,弗洛伊德筆下的胖女人體畫作可謂盡人皆知。在最初的視覺震撼之余,可以清晰感知畫家對于“真”的追求,對人類精神狀態顛沛流離和動蕩不安的心態塑造。對于畫家來講,只有把這種真實表現出來,他的畫才有意義。書敏在文章中寫道:“與其說畫家筆下表現的是赤裸裸的蕓蕓眾生相,不如說是對形形色色當代人精神世界的把握。你反復觀瞻,再三咀嚼,在他的作品中,對那種存在于當下人類精神世界的通病,比如冷漠、焦慮、迷茫、空虛及無聊心態等都有著深層表現,鞭辟入里,刻畫入骨,吸引人不由自主走進其中,發人深省,一吟三嘆。”弗洛伊德深知人性的罪惡,但他不宣揚罪惡,而是以此揭露矛盾中的人性,并以此超越現實的羈絆。

在求真的道路上,中國當代藝術家不甘落后。朱昱的行為藝術作品《食人》令人側目,記錄了他在廚房里清洗、烹飪六個月大的死胎和食用死胎的全過程。毋庸置疑,只要是人,就不會對這種行為無動于衷。有評論者(蘆花)稱:“在人類歷史上有很多次戰爭和饑荒,都發生過人吃人的現象,所有人都知道這是丑惡的,然而這種事情畢竟離我們很遙遠,不痛不癢,而朱昱將它活生生的擺在了我們的面前,讓你必須去面對和正視,感到惡心了是嗎?那么多發生在世界上的真實的人吃人的事件(物質的)該怎么說?”

初見此作之時,實話實說,我被震撼到了。確實,以往的吃人都在史書里,在魯迅的文章里,甚至也在當下的現實生活的黑暗角落里發生著。思考再三,這件作品真正價值是挑戰人類的道德底線,是沿著已知的罪惡真實再現罪惡。它與藝術創造力與表現力關系不大,而是以藝術的名義復制罪惡。

無論歷史還是現實,人性的罪惡毋庸置疑,但藝術之路是向上超越,還是向下愈加沉淪,這是一個值得思考的問題。至少,有良知的藝術家是深知罪惡,但不宣揚罪惡。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com

隴ICP備17005074號隴網文(2016)6819-012號

2018 www.notedseed.com All Rights Reserved.