知名美術史學家、美術評論家水天中前不久走進上海美術學院“上美講堂”以《轉折的年代:20世紀40-50年代中國油畫的歷史進程》向美院師生講述在歷史巨大轉折之中的藝術家,水先生雖已耄耋,但對中國美術的思考一直在進行。在“上美講堂”開講后,水先生接受“記者·藝術評論”(www.thepaper.cn)專訪,他說,“兼收并蓄有利于藝術創新,固守程式有利于保存“國粹”,我的看法是這種邊界應該是可以滲透可以穿越的。但完全取消邊界將使中國畫喪失他在藝術上的特異性。”

水天中近影

水天中近影 繪畫不是樣式的死亡,而是傳統使命的轉移

記者:現在整個藝術界受到當代藝術的強烈沖擊,西方提出“繪畫已死”,架上繪畫是不是瀕臨死亡了?如果沒有,要往什么方向走呢?

水天中:這個問題西方藝術界探討了很多次,雖然問題提出很早,但沒有得到各方面都覺得信服的結論,直到現在仍然有各種回答。

2003年首屆北京雙年展上,外國藝術家也提出過這個問題,“北京雙年展設定了一個以傳統架上繪畫和雕塑為主體的方針,顯然不同于世界藝術潮流發展,對于‘繪畫已經死亡’,你們怎么考慮這個問題?”

據我的理解,早在攝影誕生后就提出了繪畫的死亡。古人說“存形莫善于畫”,現在一個手機隨時可以把“形”存下來。可以說繪畫“存形”的使命已經完結,繪畫轉化為傳達心靈感動、個性氣質的方式。可以做一個比喻,古代畫家,相當于現在的畫家兼攝影師和文字記錄員,他們把某個人、某件事、某個歷史場面通過繪畫作品記載下來。我覺得不是繪畫的死亡,而是繪畫的傳統使命的結束。繪畫不再完全履行記錄的使命,它不再需要為完成這個使命而付出各種代價和具備各種手段。

比如現在很多人批判徐悲鴻當年提的“素描是造型藝術的基礎”,認為已經過時了。但如果表現歷史事件歷史人物和特定場面的繪畫,還是需要素描造型基礎。現在有些畫確實不需要太多素描造型基礎。繪畫在這一方面使命已經結束了,但是繪畫本身并沒有消亡。全世界范圍來看仍然是這樣,世界范圍內人們對架上繪畫的興趣又在重新出現,這不僅僅是藝術界,包括一般的觀眾,覺得這個東西值得玩味、品嘗和關注。

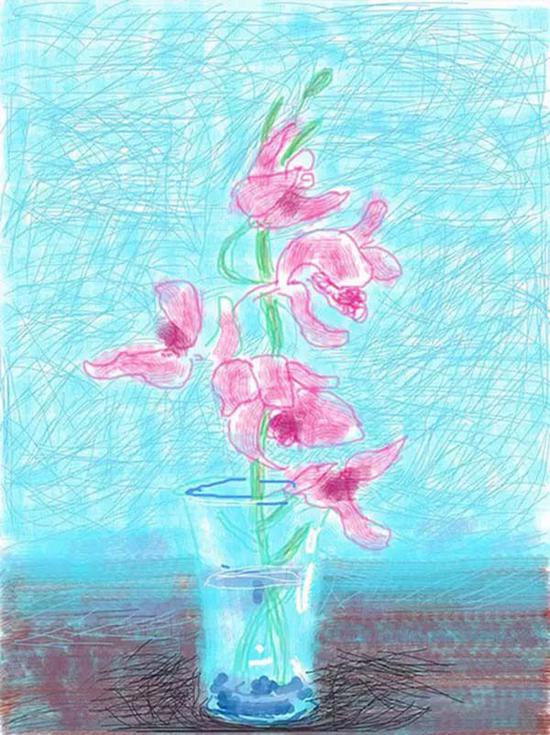

大衛·霍克尼iPad繪制的作品

記者:如今觀念藝術也影響了學院教育,您覺得在學院教育是否應該偏向觀念?因為有人提出目前學院教育是按“工匠”在培養,但藝術創作卻需要“思想”的加入,如何解決之間的矛盾?

水天中:我是1950年代中期從學校畢業的,對這個問題我自己也想不透,似乎很難有一個各個兼顧的方法,使學生既能夠取得牢靠的技術,又有自由創造的本領,而且現在的美術院校和1990年代以前的也不同,過去美院的主體是國油版雕、1950年代后加了連環畫、年畫、宣傳畫,現在美院的主體不是純藝術,漸漸設計、數碼成了主體,而且社會確實需要設計、數碼的人才。所以我覺得不同專業應該有不同的基礎課的配置。當然話說回來,不管從事什么行業,有豐厚的文化修養還是比沒有更好。比如說從事環藝設計,如果有中國傳統詩文造詣,會有不同的設計效果。

至于在藝術院校是否要加入社會學科、哲學的基礎,我覺得這個問題可以在中小學階段就開始更多的鼓勵和培植學生獨立創造性的思維,因為單純的技藝訓練,中國學生一直很好,而更廣博、更寬、更深的獨立思考,中國學生都有待加強。

“共享未來——開放與多元上海美術學院數碼藝術課程探索交流展”展覽現場

記者:當下藝術家在完成自己繪畫創作的同時,也有很多機會參與主題性和歷史場面的創作,在過去的很多藝術家身上可以看到他們在自我創作和主題性創作中靈活轉化,比如吳湖帆也畫過原子彈爆炸;也有人架上和裝置兼能,當下的藝術家有沒有可能多者兼顧?

水天中:中國的歷史場面創作是缺失的,并不是現在缺失,是明清以來就鮮有,面對西方博物館中歷代留下的歷史創作,我們需要補歷史創作的課。比如現在有畫家創作“文革”結束時,安徽一小村落農民在家中擬議分田到戶的協議保證。這屬于隱秘的狀態,沒有電,沒有照片,沒有圖片,根據當時人的回憶和現在可見的房子等已有信息創作,這就需要傳統的“再現”手段。應該說,歷史題材創作不僅僅有藝術的存在價值,也有歷史觀照的存在價值。

我覺得每一個藝術家應該有幾點思考,一是,自己對時代環境變革和變遷的適應程度,以及個人的取舍。藝術家可以完全跟隨時代,也可以有所保留。再一個,自己對藝術潮流應該有所選擇,用不著跟隨每一種潮流,需要有自己的判斷。

第三,做出這些選擇和取舍的時候,對自己的性格、氣質,知識結構,對你自己可能做什么應該有清醒和客觀的估計。有一位老畫家談到他在寫實繪畫方面的偏移,是所謂“非不為也,實不能也”。當然也有全才、天才,繪畫、行為、裝置、數碼都能出人頭地,但這樣的藝術家畢竟極少數的。

我覺得可以從性格、氣質,學養、知識結構出發,找一條適合自己的藝術之路。

油畫民族化和國畫本土化

記者:油畫雖來自歐洲,但是在中國已經可以說是生根發芽,中國藝術家不斷地進行本土化的實踐,您認為現代中國油畫的發展經歷了哪些過程?

水天中:中國油畫確實是外來的,當然也有不同的看法,有人認為中國秦漢以前的典籍上就有“油畫”這個詞,但實際上中國古書上的“油畫”,按現在的說法是“油漆彩繪”,它不是藝術作品,也不是一種繪畫方式,而是一種工藝技術。“油畫”作為一種繪畫形式,在中國是明清以后才開始,油畫進入中國的初始,中國人學著歐洲人的辦法去畫,再賣給外國人。由此產生了“貿易畫”。這些主要出自廣州的貿易畫,充滿著中國情趣和風味,被西方人認為是中國的油畫,西方人也通過這些油畫了解中國人的模樣、服飾和風俗習慣,出口的貿易畫也被認為是“中國油畫”。

但真正把“油畫中國化”作為一個學術課題提出來,是中國第一批留學生回國后。他們把完整的西方油畫(包括教學模式、繪畫技法和藝術觀念、風格)介紹到中國,由此人們開始有了疑問。這畫是從法國、意大利來的,但作為中國人,是不是應該和西方畫得不一樣,不然直接看西方人的畫就行了。尤其在“五四”以后,民族國家觀念出現,當時提出國樂(絲竹)、國醫(中醫)、國術(武術),相應地繪畫也出現了中西分類。“洋畫”如何成為中國的?如何在這片土地上,傳達父老鄉親的悲歡離合,以及民族歷史和未來?帶著這些問題,中國油畫開始了自己的探索。到20世紀40年代,由于戰亂,一方面與國外藝術的交流趨于停滯,另一方面,畫家親身體驗了廣闊大地上普通人的生活狀況。另一方面在世界藝術潮流一日千里的發展狀況下,中國油畫家也提出了中國繪畫藝術應該與世界繪畫藝術合流的新問題。當然,無論是探索中國本土藝術還是與世界藝術合流,兩種提法的背景都是承認中國繪畫有本民族的特性。

近幾十年來,由于中國特色的國家理念,也使得藝術的中國性(民族性)增加了一個新的內容——主流藝術形態,把國家關注的問題灌輸、融合到現代藝術中。所以不管從藝術本體還是從藝術與社會環境關系而言,關注油畫的中國性(民族性)是必然的,但前提是每一個藝術家可以有不同的解決方式,如果人為制定一個標準,從藝術的歷史看,這種標準往往是失敗的。

常玉,椅子上的貓(左),椅子上的北京狗(右),1930年代

記者:您覺得中國油畫和西方油畫傳統是不是已經分割開來了?

水天中:我覺得從藝術史的角度來說是有分有合,有同有異。人類繪畫藝術的開端,它最基礎的部分,都是以一種視覺形式來記錄人們現實的所見所知,他們的生存狀態。而在最終、最高層次,是表達某種心靈、精神境界,或者他們的想象與追求,這兩方面東西方繪畫都一樣。

再說,中國有至少兩千年的文化以及繪畫傳統,畫家在不知不覺之間會將我們的文化傳統滲透到繪畫創造中,好多畫家也證實了這一點。他們在開始創作或者創作過程中,并沒有刻意去追求中國情趣和中國精神,但客觀看作品里面仍然有。即使那些離開故土的畫家,比如朱沅芷……他的藝術基本上沒受多少傳統中國繪畫的影響,但他離開廣東到大洋彼岸發展,作品中始終滲透了中國情味和中國符號。還有女畫家潘玉良,她和其他留學畫家不同的是,其他畫家在接觸西方藝術之前已經有相當的中國藝術根底,而潘玉良沒有,由于她特殊的人生經歷,在中國傳統文化方面基本處于空白狀態,但她晚年那些畫仍然讓人覺得它是中國人畫的,是充滿中國情味的。所以對于“中國特色”的追求,不完全是一個理性的、學理的角度可以解答和解決的,這似乎是文化基因帶來的。雖然有些人可能沒有學過中國畫,但學過書法、或者喜歡中國音樂,再或者受到中國詩歌的熏陶,中國情調深入骨髓,在繪畫創作中,都會不經意之間流露出來。

當然1950年代以后,人們追求理性的提出來要“油畫中國化”,包括像董希文等都曾經提出過,但是仍然是每個人走不同的道路,雖然是提出來這樣一個大的目標,每個人以不同的方式去解決或去套用這個最終的目標。

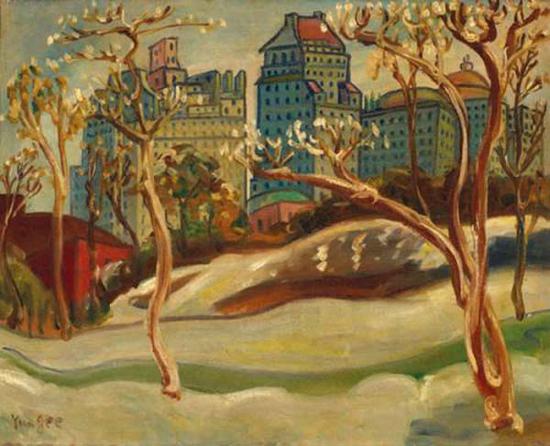

朱沅芷,《中央公園》

記者:與油畫相對,中國畫以其特殊的觀察和表達方式,在世界美術史中獨樹一幟,并且影響了東方藝術,甚至西方抽象繪畫。但幾乎與油畫來到中國同時,中國畫也或多或少受到西方的影響,而“85新潮”以及當代藝術的引進更是讓中國繪畫發生觀念上的變化,您對中國畫的變化有怎樣的看法?

水天中:西方藝術受到中國藝術的影響有限度的,在某些時代、某些人、某些情況下的影響。比如抽象表現主義,是有一些畫家曾經學習或者觀察過中國的書法或者繪畫,但是還有更多的畫家不了解中國繪畫,也沒想到要接近中國繪畫,因此我們說中國繪畫的影響,是有限度有區別的。

中國近兩百年來不斷地吸取西方文化,但對西方繪畫的吸取僅僅是只鱗片羽,更多的是我們吸取了西方的思想方式(政治觀念和社會制度,語言表述等),在這樣的情況下如果強調中國繪畫依然原封不動地完全葆有原來的形式,實際上是一種不現實的要求。

關于中國畫的變化,我在八十年代曾經寫過一篇短文,提出中國畫應該有自己的邊界。但這是兩難的選擇,兼收并蓄有利于藝術創新,固守程式有利于保存“國粹”,我的看法是這種邊界應該是可以滲透可以穿越的。但完全取消邊界將使中國畫喪失他在藝術上的特異性。

記者:當下中國畫大約有幾種大的方向,一部分主要在對古代經典繪畫中復古臨摹用于當下,一部分是學院傳統下的水墨人物創作,還有一部分是和西方藝術觀念對接,以中國畫的形式和材質做觀念的藝術。您對中國畫這些變化的看法,是否是偏離的中國畫傳統?

水天中:這種變化包含多種因素,但更大的因素是整個時代的變化。我在以前的文章里面寫過,在整個社會各行各業、各個方面、各個層次都已經西方化的今天,單獨要求中國繪畫毫無西方痕跡是不現實的。我們的思想方法、語言表達都已經外國化了(有語言學家做過統計,說如果我們現代中國人把所有的中國語言里面的外國詞匯,外國觀念,特別是來自日本的詞匯都排除干凈的話,現在中國人將沒辦法交流也沒辦法思考了),所以變化不是可以不可以選擇的問題,在潛移默化中已經變化了。

在這樣的環境下,仍然要保持純凈的,不走樣的中國傳統,往往只是一種良好的愿望。比如復原唐宋音樂,即使有出土的樂譜,“破譯”后也未必是當初的樣子。

記者:20世紀對中國而言是“變革的時代”所謂“變革”是東西方文化的撞擊和交融,21世紀的數字時代和全球化的到來,帶來了全球性的變革,對于當下的藝術家或者說藝術發展來說,這些是有益的還是反倒是會困擾到本身的藝術創作?

水天中:人類文化科學發展到這個階段,是值得贊賞的。但對從事某一個品種或某一個種類的藝術家或者學者來說,這顯然給他造成一種錯綜復雜的新形勢。在歷史上也有類似的狀況,當某一種職業,甚至某一個階層在不斷進化的歷史中出場,顯然是一種悲劇。其實也表達了社會進步的過程,這是一種矛盾。比如說,從事象牙雕刻工藝的人,目前象牙貿易是違法的,對工藝來說是悲劇,但于人類的發展是進步。

吳道子送子天王圖(局部)

分科而畫是畫道的衰落

記者:您認為現代學院教學與傳統繪畫教學有什么不同互補之處?

水天中:這是好多前輩藝術家和教育家反復討論的問題,當然最典型的就是當年國立藝專(現中國美院)以林風眠為代表的不主張繪畫分科,以及以潘天壽為代表的主張繪畫要分科,不僅中國畫要從原來的繪畫系科里分出來,而且在中國畫里面要分出山水、人物、花鳥。而以林風眠為代表的老師認為繪畫不要分科,只要是繪畫,多種兼修或選修一種都可以。至于畫中國畫就更不需要去管山水、人物,什么都畫。實際上這個觀念在中國歷史上就有,在中國唐宋時候就有“分科而醫醫道之衰”的說法。同樣“分科而畫是畫道的衰落”,他們主張畫家應該無所不能,像吳道子山水人物兼擅,后來的畫家細分到畫翎毛、畫山水、畫樓閣,這是畫道之衰落。所以在這個問題上,應該容許不同的學派存在,這在古代就已經有不同的爭論了。

我沒有從事過長期的藝術教育,對此沒有發言權,所以可能是姑妄言之。我覺得傳統“師徒相授”有利于一種技術技法的傳遞,而綜合學習有利于培養自由的藝術創造能力。就是你如果培養一個有能力自由創造的藝術家,我覺得應該綜合性的讓學生自己去選擇,給綜合多種方面見識的能力,以及掌握學識的可能和機會。

西方也一樣,西方最早的時候,先是跟著師傅學,師徒相授,然后意大利出現了歷史上第一批教會辦的學院。當時教學理念是單純培養畫師、畫匠不符合社會發展的理想,從事宗教繪畫首先應該對教義有理解,應該有崇高信仰和足夠的文化素養,不然難以表現描繪宗教教義中的宏大與崇高,所以這些學院就要求學生除了會磨制顏料、制作畫布、制作畫筆、涂油上色外,還要學會歷史、詩歌、希臘神話、宗教經典,最早的第一批學院就從那來的。

在中國,清末學制改革后,把圖畫課加到學校教育中,這是改變中國繪畫格局影響最為深遠的一步。學繪畫本來要跟著師傅或到美術學校去,而當所有中小學都開設圖畫課時,這對中國繪畫發展和藝術教育有很大影響,而且最早的一批圖畫課教師是日本教師,這奠定了現代中國美術教育的基礎。當然,這也包含重大的缺陷——一開始就沒有把中國傳統繪畫的精髓保留下來。現在很多學校認識到這方面的問題,開始要求國畫專業入學需要考書法、會古代詩文和篆刻。

當代學院教育還有很難得的一點是,可以把一個領域中最高水準的人請來兼課,我覺得如果把學校教育適當加以調整,完全可以保留師徒相授的優點且有所補助。

林風眠,《梳頭仕女》

記者:您在“上美講堂”講了兩次課,講的是西方繪畫進入中國初期的發展。您如何看待上美講堂這種教學方式?

水天中:我覺得是在現有條件下調集各方面的教學力量來培養學生的一種方式,他是正常教學之外的有益補充,是一個非常難得而且值得推廣的方式。當然這樣做需要學術上的胸懷魄力和一定的客觀條件,要能夠把東南西北各方面的專家都邀請過來。

當然,講座或者短期訓練班不一定就能夠把他所得所知的全部教給學生,但是至少讓學生知道“天外有天”。所謂術業有專攻,不同專攻的人才能夠給學生點滴 提點和啟發,那都是非常可貴的。不能要求這種講座解決正常課堂教學的問題,即便是某種藝術傾向,某種學術氣概,那也是難得的經驗。我回想如果當學生的時候,能夠聽到學校以外的名師給我們講一講,哪怕講上這么半個小時,一節課,那都是很幸福的事。八十年代初北京的“中國文化書院”請在世的名家宿儒講座,有幸聽到梁漱溟、張岱年、季羨林、馮友蘭等文化史中的人物講他們的治學心得,印象至今難忘。

(本次對話鳴謝上海美術學院“上美講堂”)

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com

隴ICP備17005074號隴網文(2016)6819-012號

2018 www.notedseed.com All Rights Reserved.