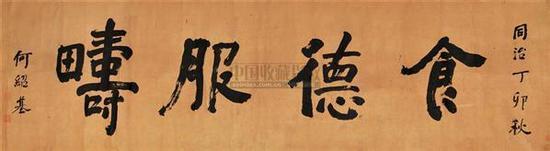

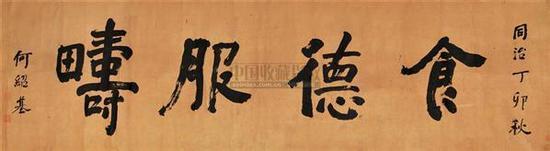

何紹基作品

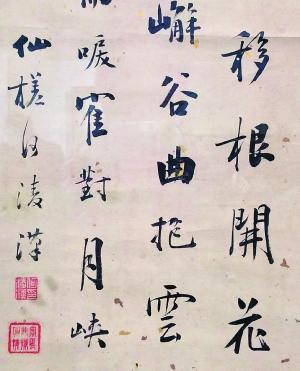

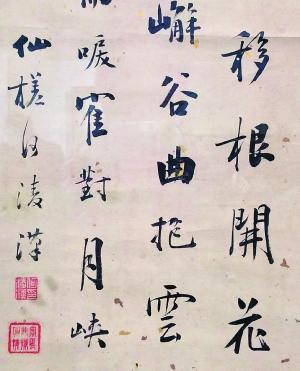

何紹基作品 何紹基父親何凌漢書(shū)法(局部)

何紹基父親何凌漢書(shū)法(局部) 清代書(shū)法大家何紹基的書(shū)法從唐楷入手,尤其于顏真卿用力極深,顏?zhàn)种兴哂械淖`基因以及當(dāng)時(shí)晚清崇尚碑學(xué)的風(fēng)氣使得何紹基對(duì)漢隸異常用心。受清代樸學(xué)與傅山、鄧石如、阮元等的影響,“書(shū)貴篆隸”的思想讓他注重“金石氣”,并將之融入行楷,乃自成家。

他臨漢碑極多,尤其于《張遷碑》、《禮器碑》、《衡方碑》等用力極深。在臨習(xí)上,多借古而開(kāi)新,并不拘泥于形似,而注重于以自我風(fēng)格為主,尤重精神氣勢(shì),同時(shí)以懸臂回腕法,糅入絞轉(zhuǎn)、裹毫與篆書(shū)筆意。他自謂:“書(shū)家須自立門(mén)戶(hù),其旨在熔鑄古人,自成一家,否則習(xí)氣未除,將至性至情不能表見(jiàn)于筆墨之外。”

不可否認(rèn)的是,何紹基的不少書(shū)法仍難除習(xí)氣,但他畢竟在自由縱逸的路上走得很遠(yuǎn),尤其在隸篆意趣的追尋上。曾熙曾認(rèn)為何紹基最好的是隸書(shū),趙之謙也坦承“何子貞書(shū)法有天仙化人之妙”,李瑞清則認(rèn)為“本朝隸書(shū)余尊伊、何。何得其神,伊得其體,它皆別派”。何紹基晚期具個(gè)人風(fēng)格的隸篆不少帶有草意,而行草則帶篆隸意,具澀味,這種寫(xiě)意性與自由的抒寫(xiě)性,乃其天性中不得不發(fā),此即其所言“書(shū)雖一藝,與性道通”。而這樣的至性至情表于筆墨與其中鋒用筆、懸臂回腕的技法則有著密切關(guān)系,或者說(shuō),非中鋒用筆則不能抒其性情。

一

從何紹基父親何凌漢的書(shū)風(fēng)觀察,于顏體、褚體取法多,其中多含隸篆意,有高古之味。受當(dāng)時(shí)學(xué)風(fēng)影響,何凌漢對(duì)樸學(xué)也十分重視,而樸學(xué)與碑學(xué)相通,這都是何紹基對(duì)碑學(xué)認(rèn)同的源流。

何紹基的取法隸篆是一種從不自覺(jué)的藝術(shù)尋根到自覺(jué)的尋根,最后開(kāi)古而創(chuàng)新,形成自己風(fēng)格。包括他喜好北碑也可從這一角度理解。他主張學(xué)北碑亦將篆、隸意趣融入楷書(shū),他在曾有詩(shī)云:“肄書(shū)搜盡北朝碑,楷法原從隸法遺。棐幾名香供《黑女》,一生微尚幾人知。”

何紹基對(duì)隸書(shū)的全身心臨習(xí)大概從60歲開(kāi)始,當(dāng)然,在此之前應(yīng)當(dāng)也是臨習(xí)過(guò)不少,但60歲左右開(kāi)始自覺(jué)地全身心臨習(xí),用功也史無(wú)前例地極深,何紹基之孫何維樸論及祖父曾說(shuō):“年六十,在濟(jì)南濼源書(shū)院,始專(zhuān)習(xí)八分書(shū)。東京諸碑,次第臨寫(xiě),自立課程。庚申歸湘,主講城南,隸課仍無(wú)間斷。”何紹基本人則有:“余學(xué)書(shū)從篆分入手,故于北碑無(wú)不習(xí),而南人簡(jiǎn)札一派不甚留意。”

目前可以見(jiàn)到的何紹基臨習(xí)最早的約在1858年前后。

從目前看,何的隸書(shū)于《張遷碑》用功也最深,楊守敬在《學(xué)書(shū)邇言》中說(shuō):“(紹基)隸書(shū)學(xué)《張遷》,幾逾百本,論者知子貞之書(shū),純以天分為事,不知其勤筆有如此也。”

馬宗霍在其著《霎岳樓筆談》中說(shuō):“道州早歲楷書(shū)宗蘭臺(tái)《道因碑》,行書(shū)宗魯公《爭(zhēng)座位帖》、《裴將軍詩(shī)》,駿發(fā)雄強(qiáng),微少涵停。中年極意北碑,尤得力于《黑女志》,遂臻沉著之境。晚喜分篆,周金漢石,無(wú)不臨摹,融入行楷,乃自成家。”

楊翰《息柯雜著》中也說(shuō):“貞老書(shū)……晚年猶自課勤,摹《衡興袒》、《張公方》多本,神與跡化,數(shù)百年書(shū)法于斯一振。”

何紹基隸書(shū)或隸意之作一類(lèi)是臨摹漢碑之作,如《石門(mén)頌》、《張遷碑》、《禮器碑》、《史晨前后碑》和《西狹頌》等,其中又分正式臨與以己意臨。

湖南省博物館“何紹基的書(shū)法世界”展出的一件何紹基1860年臨《張遷碑》第59通。用筆中鋒更多,拙味與天趣多,氣息古,有生趣。精神氣與張遷碑相通,然仍未達(dá)縱放之境。

1860年臨《西狹頌》也有這樣的問(wèn)題,用筆似尚拘謹(jǐn),未得其縱放俊逸處。中鋒用筆仍未完全明顯。

1862臨《張遷碑》(重慶三峽博物館藏),書(shū)法趨于渾融,但問(wèn)題是手似乎太熟,部分字因之流于習(xí)氣。

1864年湖南博物館所藏的何紹基臨《禮器碑》第43通,不少字尚有拘謹(jǐn)處。如“思”的“心”部明顯用筆孱弱處。

何紹基隸書(shū)中另一類(lèi)是以隸書(shū)筆意創(chuàng)作的橫額、楹聯(lián)、條幅、中堂、屏風(fēng)、冊(cè)頁(yè)等,其中尤以楹聯(lián)最多。其中也是兩類(lèi),一類(lèi)可能是臨完某一碑即書(shū)聯(lián)。另一類(lèi)純是己意。

尤其是后期,多以“我”為主,或取其神,或取其勢(shì),或取其一面,體現(xiàn)了何紹基的書(shū)法主張:“書(shū)家須自立門(mén)戶(hù),其旨在熔鑄古人,自成一家,否則習(xí)氣未除,將至性至情不能表見(jiàn)于筆墨之外。”

另一方面,不可忽視的是,何對(duì)隸篆的取法與當(dāng)時(shí)的小學(xué)碑學(xué)風(fēng)氣也有關(guān),其“書(shū)貴篆隸”的思想內(nèi)核,與前賢所主張的“金石氣象”,尤其是與傅山、阮元等人的理論結(jié)合起來(lái),集于一身,所以能身體力行,開(kāi)一代書(shū)風(fēng)。在“尚古法、求古拙”的影響下,他臨寫(xiě)漢碑重其風(fēng)神韻致,以求凝重蒼厚之精神。如此次在長(zhǎng)沙展出的《駕言游好》隸聯(lián),取張遷碑意。相較臨本,已然自在,筆勢(shì)有飄蕩感,筆畫(huà)間有起伏。這樣的筆勢(shì)間的起伏飄蕩與中鋒有著密切關(guān)系。《鄭子真宅舍殘碑》也是純?nèi)恢袖h,筆意蒼老。

《銅鼎文屏》,帶草書(shū)意,筆筆中鋒,“于”字下部的勾轉(zhuǎn)尤見(jiàn)澀處,此作也就明何的隸書(shū)取法仍在探索期,未完全見(jiàn)性情,風(fēng)格也未完全穩(wěn)定,如末行“二”字的第二筆便浮滑了,且流于習(xí)氣。

而到了1871年73歲所書(shū)《墨飴》,則在行楷中糅入隸篆,奇絕,老辣,蒼莽一片,滿(mǎn)紙神機(jī)。這一書(shū)法也體現(xiàn)了他在創(chuàng)作真草書(shū)時(shí)也要將篆隸意的觀點(diǎn):“真行原自隸分波,根矩還求篆籀蝌。豎直橫平生變化,未須倚側(cè)效虞戈”;“欲從篆分貫真草,恒苦腕弱任不勝”。換言之,寫(xiě)大行草時(shí)也多以中鋒法。

馬宗霍先生在《書(shū)林藻鑒》中說(shuō)曾熙曾稱(chēng)贊說(shuō):何子貞七十歲以后,“下筆時(shí)時(shí)有犯險(xiǎn)之心,所以不穩(wěn);愈不穩(wěn),則愈妙。”這與中鋒用筆與猿臂回腕執(zhí)筆法都有關(guān)系,在《墨飴》這一作品中完全可以清晰見(jiàn)出。

二

如果說(shuō)對(duì)隸篆的探源是意象精神上的尋根與探源,那么,何對(duì)中鋒的發(fā)現(xiàn)重視與懸臂回腕的技法,則是技法上的尋根。

中鋒亦稱(chēng)正鋒,即筆桿垂直,筆鋒在筆畫(huà)中行,其線(xiàn)條兩邊齊平,圓渾飽滿(mǎn),風(fēng)格因之有古厚之質(zhì)。姜白石《續(xù)書(shū)諾》中說(shuō):“常欲筆鋒在畫(huà)中,則左右皆無(wú)病也”,清代劉熙載對(duì)之提出“逆入,澀行,緊收” 的觀點(diǎn)。中鋒用筆因其直通腕間與肺腑,更具直抒胸臆的一面,也就是說(shuō)是抒寫(xiě)作者的本心相關(guān),更能把書(shū)寫(xiě)者單純的一面呈現(xiàn)出來(lái)。中鋒入門(mén)最簡(jiǎn)單,然而學(xué)習(xí)掌握也最難。

筆用中鋒,并使用特殊的懸臂回腕執(zhí)筆法,懸得高,筆軟則奇怪生焉,書(shū)風(fēng)因之奇縱無(wú)比。而追溯何紹基的中鋒用筆,另一方面可能直接來(lái)自父輩在技法上的訓(xùn)示,他父親何凌漢生前有“每以橫平豎直四字訓(xùn)兒等。 ”通過(guò)后來(lái)何的書(shū)論可知,“橫平豎直”并不是指字體表面的結(jié)構(gòu),而更多指向用筆是否中鋒。這與啟功先生回憶齊白石論藝說(shuō)“大滌子好在樹(shù)最直”。其實(shí)大滌子的樹(shù)乍看并不直,但齊白石看出直來(lái),正是從筆法角度深層次觀照。

中鋒的技法一方面與何紹基追求古厚之質(zhì)的目標(biāo)分不開(kāi),和他“通篆籀于各體”的思想有關(guān),也來(lái)自當(dāng)時(shí)前賢的探索與社會(huì)背景,如對(duì)鄧石如懸腕法的會(huì)心,同時(shí)對(duì)金文、篆文筆法的借鑒也有密切關(guān)系。

當(dāng)然,這也與何紹基本人在生活中的體悟有關(guān),如他出任四川學(xué)政時(shí)觀猿猴曾受到啟發(fā), 其《猿臂翁》詩(shī)有: “書(shū)律本與射理同,貴在懸臂能圓空。以簡(jiǎn)御繁靜制動(dòng),四面滿(mǎn)足吾居中。李將軍射本天授,猿臂豈止兩臂通。氣自踵息極指頂,屈伸進(jìn)退皆玲瓏。”

對(duì)猿臂法,他在《跋魏張黑女墓志拓本》中就言道: “每一臨字,必回腕高懸,通身力到,方能成字,約不及半,汗浹衣襦矣。因思古人作字, 未必如此費(fèi)力。”

對(duì)此,學(xué)者馬敘倫先生曾有詩(shī)云:“近代書(shū)人何子貞,每成一字汗盈盈。須知控縱憑腰背,腕底千斤筆始精。”這種執(zhí)筆法應(yīng)當(dāng)多用于碑法一脈,私意以為在《種竹日記》這樣的清新自然的小字作品時(shí)應(yīng)當(dāng)不會(huì)。

回到楷書(shū)的中鋒,何紹基說(shuō):“至于楷法精詳,筆筆正鋒,亭亭孤秀,于山陰幾,直造單微,惟有智師而已。”他應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到智永書(shū)法保留的魏晉古風(fēng),也就是其保留了篆隸的“中鋒”筆法。何紹基在《與汪菊氏論詩(shī)》中說(shuō)道: “如寫(xiě)字用中鋒然,一筆到底, 四面都有, 安得不厚?安得不韻?安得不雄渾?安得不淡遠(yuǎn)?這事切要握筆時(shí)提得起丹田工,高著眼光,盤(pán)曲縱送,自運(yùn)神明,方得此氣。當(dāng)真圓,大難,大難!”

中鋒與圓筆通,往上溯則直接來(lái)源于篆籀筆法。他對(duì)各種刻石和石鼓文,青銅器銘文都下過(guò)功夫,后又將之融入隸書(shū)與行書(shū)之中。整個(gè)書(shū)法的氣象因之顯得圓融而內(nèi)含筋骨,淳厚有味。執(zhí)筆時(shí)高懸肘臂,書(shū)寫(xiě)時(shí)能使全身氣力貫注于毫端,用筆雖多見(jiàn)顫筆,但總體仍顯得飽滿(mǎn)厚重,多樸拙奇崛,生澀古厚,而且,如鷹隼飛翔俯瞰一般使字的意象境界高遠(yuǎn),縱逸開(kāi)張。

如1870年庚午年臨摹的《南安長(zhǎng)王君平鄉(xiāng)道碑》,個(gè)人感覺(jué)此件作品或許代表著何紹基中鋒用筆成為不自覺(jué)的狀態(tài),且在書(shū)寫(xiě)中可見(jiàn)其務(wù)去其側(cè)媚:這一臨本有意思處在于剛開(kāi)始書(shū)寫(xiě)時(shí)是一本正經(jīng)的隸書(shū),但到第五行后逐漸筆勢(shì)厚重,第十行厚之極轉(zhuǎn)為有篆書(shū)筆意,隸篆相糅,到末行第十四行則純?nèi)蛔瓡?shū),且純是中鋒。

何紹基隸篆均帶草意,這樣一種寫(xiě)意性或是其天性中不得不發(fā)。

另外一方面,個(gè)人以為,中鋒用筆的技法對(duì)人品性格要求較高,因其直通性靈,直見(jiàn)本心,需去偽飾故。換言之,縱逸開(kāi)張得之于性情本色,此又與何紹基喜愛(ài)的顏?zhàn)峙c東坡文相關(guān),顏?zhàn)值拇髿忾_(kāi)闊天真,東坡文自然流蕩性情與中鋒用筆的直抒胸臆均有表里的關(guān)系。

中鋒加舒展的猿臂,因而更見(jiàn)性情,也見(jiàn)出縱放,從這一角度看何紹基的隸書(shū),在60歲左右時(shí)尚未見(jiàn)其風(fēng)神所在,甚至有不少習(xí)氣之作,而到了70歲左右,不少作品則一片蒼莽真氣撲面而來(lái),這不能不說(shuō)是與中鋒用筆的直見(jiàn)性情有關(guān)。