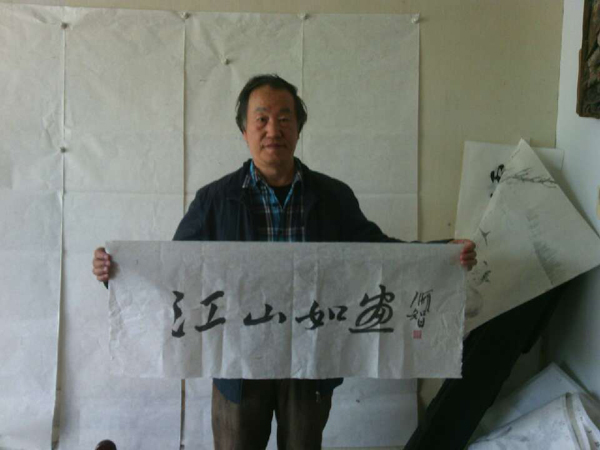

戴順智先生題詞贈成功美術館

(文/成功書畫家網 當代書畫家記者 馮宜玉)

畫家簡歷:戴順智:北京人。1988年畢業于中央美術學院國畫系研究生班,獲碩士學位。現為清華大學美術學院繪畫系教授、國畫教研室主任、研究生導師、中國美術家協會會員。 多幅作品被為中央美院美術館、中國美術館等美術機構和私人收藏。代表作品:《歷史的一頁》被多種刊物發表為中央美術學院陳列館收藏。《濫竽充數》參加“85年國際青年展”中國美術館收藏。《高原婚禮》、《高原之神》分別收錄在1994、1995《中國畫年鑒》。《天國之路》被多家刊物發表。

導語:畫家戴順智先生乃是上世紀七十年代“央美”門下杰出弟子,后又入“清華美院”多年執教樹人。多年來無論是學習創作,還是教學育人都勤勤懇懇、矢志不渝。他的藝術創作和研究時刻圍繞著“中國畫繼承與發展”的中國美術發展的大問題,致力于中國畫“傳統與現代兩個課題的整合”,并將其作為自己的藝術使命。早期從事人物畫的創作卓有成效,新世紀初轉向國畫“牛”的題材開掘,歷時一十二年,著力表現“牛” 吃苦耐勞、任勞任怨、腳踏實地、甘于奉獻、不屈不撓、不畏強暴的精神,旨在喚起當下人們的精神覺醒,得到業內諸多藝術家評論家的贊譽和好評。

戴順智畫作

記者:戴教授,在新時期中國人物畫的創新和走向當代是國畫人物發展的必然趨勢,我們知道您的創作和研究方向也正在于此。您能就這個課題簡單談談自己的藝術觀點嗎?

戴順智:中國人物畫走向當代是其發展的必然趨勢,今天這個時代與古代(也就是清代以前)已經完全不同了。在古代,中國畫發展總體上沿著一條縱向的線發展,比較單純。而到了近現代,中國畫發展所處的環境變得十分復雜。作為中國畫家也不光要繼承老祖宗留下的豐富藝術遺產,縱向的學習傳統,同時還要放眼世界,將國畫發展的目光放置于全球一體化的整個大環境下去考慮。

當代的中國社會是一個開放的社會,世界上其他國家和民族的繪畫藝術給中國畫的發展帶來了很深的影響。尤其是“八五新潮”以后,西方繪畫的各種方法、思想一股腦的涌入中國,對中國畫壇帶來了強烈的沖擊。這個時候整個畫壇都顯得很茫然,尤其是中老年畫家,很多時候都變得無所適從或者不知所措。由于原有的國畫體系被打破了,原有的理論、方法被年輕人或者理論界否定了,新的理論體系和評價標準還未成熟,也還很陌生。那么問題來了,中國畫該怎么往下走?這個時候,年青的一批畫家由于思想意識很敏感,很快的接受并消化新生事物。所以“八五新潮”打破了中國畫舊的審美、評判的標準,對中國畫走向現代起了至關重要的作用。

中國畫走向現代,是歷史發展要求使然,不可避免。這也是時代賦予它的使命。比如過去我們常常以“詩書畫印”作為評判一幅中國畫的藝術標準,那是由于古代的中國畫,畫面中都有大片的留白,所以講究書法要好、詩歌才情要好、印也要漂亮,組合起來才會是一件好的國畫作品。但是,我認為這個標準在當下文化環境中來說已經過時了,當代的繪畫融入了許多西畫的元素,所以我們在評價標準上還要融入更多的東西。但中國畫最基本的根和基因又沒有變,中國畫講究的“骨法用筆”,講究的“以線造型”為核心的筆墨精髓沒有變。就以中國畫的“線”來講,與其他民族繪畫藝術的線有著根本上的區別,有著其獨特的審美功能,體現了中國的文化特征。西方的大藝術家也有用線的,比如畢加索等。但是他們的線只是造型的一個工具,而中國畫的“線”是評價繪畫的藝術標準之一,這是獨一無二的。

中國畫走向當代是一種必然,也是其發展的唯一選擇。因為在當下,中國的發展已經與世界融為一體了,不可分割。中國人的審美觀念、美學思想都發生了很大的變化,與古人完全不一樣了,所以要有一個新的審美體系、評價準則建立起來。因此對于我個人來說,在新時期中國人物畫的創新和走向當代上這個大問題上主張即吸收傳統的元素,又能從其他民族的繪畫中吸取優秀的因子。有這樣的藝術觀點,也是受到我的母校“中央美院”講究創新的藝術導向、學術氛圍的較大的影響。

記者:在當代國畫的實踐創作上,由于大環境的影響眾多的畫家或多或少的都會受到西方繪畫的影響。在您的藝術創作上,對待西畫藝術元素的取舍您持怎樣的態度?

戴順智:就這個問題,我曾在一篇文章中談過。我們生活在一個前所未有的新時代。這個時代,日新月異的科技文明對我們原有繪畫體系的影響和沖擊是無孔不入的,新的科學技術與藝術創新如影隨形。面對這種新的或者外來的文化沖擊,作為有思想的人,我們不可能無動于衷,或是喜歡、或是抵觸,總會有反應的。

這種影響體現在當代中國美術界也存在著兩種方向,或者很反感、或者很歡迎。歡迎者很容易就接受了西方或者當代繪畫中的這些思想方法,并運用于自己的創作;反對者,就堅持傳統,認為中國畫固有的體系很好。這作為一種選擇,不可否認都有其可取之處。中國畫的發展處在當代的這種“多元文化”環境下,我們可以選擇傳統的,可以選擇當代的、西方的,也可以選擇非洲原始的藝術作為自己的方向。當下的環境非常寬松,在這種選擇上是非常自由的。

但是作為有責任的藝術家必須要思考,什么樣的藝術才能代表這個時代?我認為,融合了西方一些優秀藝術元素的創作更能代表這個時代。當下中國畫純粹的傳統只能代表清代、明代,甚至唐宋以前的藝術,不能代表這個時代。假如唐代的吳道子、清代的鄭板橋處在今天,他們也會對今天所見的汽車、飛機,高樓大廈等新事物有所反應,這些新鮮事物或許也會影響到他們的藝術創作。因此頑固的抱著所謂的傳統,只是抱殘守缺將不會有出路。中國畫的傳統是活的,它不是一潭死水,它是流動的,要不斷的注入新的元素。石濤就曾講過“筆墨當隨時代”,今天這個時代是東西方文化碰撞的時代,是新舊互相融合、取長補短的時代,而這也肯定會在具體的作品中有所體現。能體現這種文化交融、文化沖突的作品才能夠代表這個時代。

當然,完全吸收西方的元素,一味的體現時尚也是不可取的,為什么呢?因為你是中國畫家,你的血液里流淌的是炎黃子孫的血液,所處的環境、所接受的教育以及思想意識、文化背景都有五千年中國文化的印痕,這是我們的根,是我們的基因,這是具有時代印痕的中國藝術作品成長的土壤,也是西方文化中沒有的元素。同時,面對時代的變遷、文化發展的日新月異,或多或少都會對我們的畫家產生影響。創作中必須將這兩種意識、元素有機的融合起來,這才是與時代如合符節的,也是符合中國畫發展趨勢的。我的態度是反對頑固的抱著傳統不放,也反對盲目的西化追求所謂的時尚,這兩種態度在我的畫里也都有體現。所以我的創作既有傳統的文化因素,也有西畫的、時代的影子。

記者:在您的藝術生涯中,曾有多幅表現西部,尤其是高原題材的畫作屢次獲獎,并得到業內一致認可,比如《高原之神》《高原婚禮》等。對于這一題材的藝術表現上,您注入了主觀情感和要表達的藝術語言是什么?

戴順智:正當在我上研究生的階段,全國藝術創作上都轉向于西部題材的畫作,這代表一個時代的風尚。在那個時期有許多大師也都轉向西部題材的創作上,比如劉文西畫陜北人物題材、陳丹青畫西藏題材。我們當時都是二三十歲的年輕學生正在讀研究生,對流行的東西也都很向往,就和兩個同學一起去了西部,到陜西米脂去了十幾個村,畫了很多速寫。后來還去了甘肅的臨夏、寧夏的固原等地采風。

西部的文化對我的觸動很大,很接地氣。后來也就畫了許多這個題材的畫作,比如《高原之神》《高原婚禮》等。主要是有感于西部人民在艱苦條件下頑強的生命力,作品也主要是贊美西北勞動人民堅強不屈和迎難而上的精神,贊美生命的偉大。

記者:您曾在“中央美院”學習,現在又執教于“清華美院”。相較之下,您能談談這兩所藝術院校在藝術教育主張上有什么樣的特點?

戴順智:兩所藝術院校在藝術教育主張上的特點與這兩所學院的傳統、性質以及學科開設有很大的關系。

我在中央美院上學6年的時間,對其有很深的感情。“央美”相對來說學術上、教學上都比較自由,也更注重中西方藝術的融合。這與中央美院的創始人徐悲鴻先生本身也有很大的關系,徐先生受過傳統國畫藝術的教育,后來又到法國留學學習西畫,所以他在藝術主張上,融合中西方兩種不同的因素,善于將西方藝術的元素融入國畫當中。他這樣的學術思想也影響到了“央美”后來的學術方向。另外,“央美”作為藝術類的學院相對自由,沒有過多的拘束,這對藝術創作來說是很好。

“清華美院”的前身是“中央工藝美術學院”,所以就傳統來說偏向于藝術設計,更講究科學。所以不管是學生上課,還是學術上都很嚴謹,講究理性。另外“中國美院”,比較注重傳統,對傳統的研究比較深。這也與它的創始人潘天壽先生有關系,潘先生在國畫傳統的研究上比較深,也影響了“中國美院”的學術方向。

其實歸根結底還是一句話,一所藝術學院的學術導向,與其創世人,及早期的學科設計都是有很多大的關系。

記者:戴老師,您近年來的創作,有許多“水牛”的題材,您能具體談談嗎?

戴順智:其實作為畫家在題材的選擇上是比較自由的,除了規定的重大歷史題材,比如畫“李自成”、畫“開國大典”等。選擇題材的大多數情況都與畫家的興趣愛好有關系。所以對于我畫“水牛”題材,首先是我喜歡這個題材,水牛的造型很打動人,吸引了我。水牛大多生活在南方,牛角很大,特別有可塑性,相較之下也很入畫。同時,我也發現歷來畫水牛畫得好的畫家大多都是北方人,比如李可染、黃胄到了南方,都有經典的以水牛為題材的畫作。而南方的畫家畫水牛畫得很少,也許是由于經常見到,反而熟視無睹了。

解放以后這么多年來,專門研究“水牛”這題材的除了李可染、黃胄之外,少有畫家專門關注這個題材。我畫水牛是從2002年開始,02年去廣西采風,路上看到許多水牛非常激動,開始關注并研究這個題材,從此投入其中埋頭苦畫一發不可收拾,到現在12年了。一開始是造型、外貌上對我的觸動。后來通過了解,慢慢的深入到“牛”的內在精神挖掘上,牛有許多品質是值得我們人類學習的。關于牛的品質,歷代有很多文人墨客都有贊譽。比如唐代柳宗元寫的《牛賦》,對牛的奉獻精神的贊美,魯迅先生把自己當做人民的“孺子牛”,郭沫若寫過《水牛贊》,李可染先生把自己的畫室命名為“師牛堂”。可見牛本身吃苦耐勞、任勞任怨、腳踏實地、甘于奉獻、不屈不撓、不畏強暴的精神對這些名家大家有很深的觸動,同樣也影響著我。

解放初期,在國家建設中提出了“甘做人民的老黃牛”,號召大家學習牛的精神,勤勤懇懇、腳踏實地,多奉獻、少索取。但是當下社會,我們曾學習過的牛這種優秀的品質,在現代人身上看不到了。反而是貪婪、自私,不愿意奉獻,只想索取的人性劣根頻頻閃現。所以我畫牛,使當下的人們與牛形成鮮明的對比,通過對比贊美牛,同時也希望當下的人們重新拾起牛的可貴品質。

另外,我畫牛這些年也曾多次到廣西、貴州等地去畫速寫,去實地了解牛的生活習性。從剛開始的比較粗糙、簡單,到慢慢的豐富完善起來,將霧雨蒙蒙的水牛生活環境融入其中,形成了現在的面貌,也是經歷反復的觀察、創作實踐不斷總結研究的結果。

結語:一個畫家畢其一生致力于藝術發展的當代性,難能可貴。戴啟順先生就是這樣的藝術家,他從研究生時期就關注“中國畫的繼承與創新”,多年來隨著其創作和研究的深入逐漸形成了“沒有傳統的創新是膚淺的 ,沒有創新的傳統是僵死的”的藝術觀點。他曾在自述中說:“每個民族的藝術都有其特有的生存環境和土壤,每個民族都有與生俱來的民族性格,民族藝術又是民族性格的具體體現。所以外來的文化,外來的藝術不可能替代本土的文化藝術,但本民族的藝術又需要在于其它藝術的相融相生中健康發展。”